Orden und Kommunitäten in den Kirchen der Reformation

Werbung

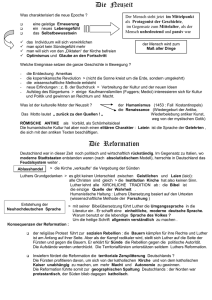

Protestantisches Mönchtum? Orden und Kommunitäten in den Kirchen der Reformation (Vortrag von Rektor em. Dr. Karl-Adolf Bauer/Trier am 12. März 2014 im Rahmen des Mittwochsforums) „Die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen lehnen das Mönchtum ab.“ So oder ähnlich steht es bis heute in vielen Lexika. Für diese apodiktische Feststellung beruft man sich in der Regel auf die harsche Kritik, die Martin Luther am Mönchtum geübt hat. Eine genauere und unvorein-genommene Prüfung seiner zahlreichen Aussagen und der Aussagen in den Bekenntnisschriften der Reformationszeit zur Frage nach dem Daseinsrecht des Mönchtums in der evangelischen Kirche zeigen jedoch, dass diese Äußerungen weitaus differenzierter und keineswegs so ablehnend sind, wie der spätere Protestantismus meinte annehmen zu sollen und in weiten Kreisen bis heute annimmt. In einem ersten Teil möchte ich daher zunächst einen Blick auf Luthers Kritik am Mönchtum werfen. Danach wende ich mich den Orden und Kommunitäten zu, die nach der Reformation bis heute in den evangelischen Kirchen ins Leben getreten sind. Teil 1: Luthers Kritik am Mönchtum und die Folgen im evangelischen Bereich Drei Hinweise möchte ich geben: 1.Hinweis: Im Jahr 1521 verfasste Luther auf der Wartburg – dorthin hatte ihn bekanntlich sein Landesherr Kurfürst Friedrich der Weise nach der Verhängung der Reichsacht auf dem Wormser Reichstag in Sicherheit „entführen“ lassen – seine Schrift „De votis monasticis / Von den Klostergelübden“. Die Abhandlung ist so reichhaltig, dass die Lutherforschung bis heute ihre Mühe hat, den Inhalt zusammenzufassen. Luther war zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Schrift noch Mönch. Es sollte noch drei Jahre dauern, bevor er bereit war, seine Kutte abzulegen (9. Okt. 1524). Was hat den Mönch Luther zur Kritik an seiner eigenen Lebensform provoziert? Im Mittelalter hatte sich die auch lehrmäßig von Thomas von Aquin untermauerte Überzeugung herausgebildet, dass es zwei Wege des Christseins gebe: den „breiten“ und leichteren Weg für die vielen und den „schma-len“, aber schwereren Weg des Mönchtum für wenige: Während das „einfache“ Gemeindeglied „nur“ zum Gehorsam gegenüber den zehn Geboten verpflichtet war, sollten Mönche und Nonnen darüber hinaus auch noch die sog. evangelischen Räte (Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam) be-obachten. Zugleich galt der Weg im Mönchtum als der verdienstvollere Weg. Wer ihn betrat und sich durch lebenslange Gelübde auf ihn verpflichtete, durfte damit rechnen, aufgrund seines höheren Einsatzes und seiner größeren Leistungen das Ziel des ewigen Lebens auch sicherer zu erreichen als die „einfachen“ Christenmenschen. In diesem Bewusstsein einer verdienstvolleren Berufung trat Martin Luther am 17. Juli 1505 in das Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein und wurde Mönch. Es war ein strenges Kloster und Luther wurde ein strenger Mönch, der sich keinen Verzicht ersparte. Bei seinem Studium der Heiligen Schrift musste er entdecken, dass alle, die aus der Taufe „gekrochen“ waren, gleichwürdig vor Gott sind. Es konnte also keinen Stand in der Kirche geben, der für sich eine höhere Weise des Christseins beanspruchte und zudem dazu verführte, auf seine eigenen frommen Leistungen zu bauen statt allein auf Christus zu vertrauen. Aus diesen Gründen heraus attackierte Luther in seiner genannten Schrift den unbiblischen Verdienstglauben im Mönchtum. Darum – so Luther – ist es „ein sündiger, gottloser, ja, satanischer Stand“. Die irrige Meinung des damaligen Mönchtums, dass es einen Ort außerhalb der Welt – nämlich das Kloster – gebe, an dem man Jesus angemessener und besser nachfolgen könne als mitten in der Welt mit ihren Aufgaben und Versuchungen – dieser Irrtum war für Luther durch diese Erkenntnis des Evangeliums ein für allemal abgetan. Denn bei dieser Meinung war übersehen, dass man bei seiner Flucht aus der Welt, selbst in die fernste Hütte oder Höhle, nie und nimmer sich selbst los wird! Ich denke: Hinter diese biblisch begründete Erkenntnis der Reformation können und dürfen wir um des Evangeliums willen nicht mehr zurück! Sehe ich recht, dann hat sich auch die römisch-katholische Kirche seit dem II. Vatikan. Konzil in ihren Dokumenten zum Ordensleben und in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ von 1999 dieser Erkenntnis geöffnet oder sie sogar übernom-men, (auch wenn das Gelübde der Ordensleute „eine besondere Weihe“ begründet, „die zutiefst in der 1 Taufweihe wurzelt und diese voller zum Ausdruck bringt,“ wie es im Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens Nr. 5 formuliert wird). Luthers scharfe Kritik am Mönchtum hatte Folgen in der evangelischen Christenheit. Ich nenne jetzt nur zwei: (a) Jede Tätigkeit – sie mochte noch so einfach und bescheiden sein - bekam jetzt ihre Würde vor Gott und wurde für den Christenmenschen zur Gelegenheit, seiner Berufung in die Nachfolge Jesu gemäß zu leben und mitten in der Welt zu einem Zeugen Jesu Christi zu werden. Es gibt wohl verschiedenartige, nicht aber verschiedenwertige Ausprägungen der allen zugemuteten Nachfolge Jesu in der Welt. Damit war der Weg grundsätzlich frei, den Reichtum der für alle gleichwürdigen Berufung zur Nachfolge Jesu in einer Vielfalt unterschiedlicher Lebens- und Dienstformen zu entfalten. (b) Der weitgehende Verlust des Mönchtums in den reformatorischen Kirchen hat aber leider auch eine ungute „Gleichmacherei“ im evangelischen Bereich zur Folge gehabt. Die Berufung in die Nachfolge Jesu konnte und durfte offenbar nur in den „normalen“ Lebensformen der bürgerlichen Gesellschaft Gestalt gewinnen. Andere Lebensformen, wie etwa die Entscheidung zur Ehelosigkeit, zu einem Leben in Gütergemeinschaft und größerer Verfügbarkeit zu Gebet und Arbeit gemeinsam mit anderen – das alles erschien nun als „mönchisch“ oder „schwärmerisch“ und weckte den Verdacht, das sei doch „katholisch“! (So kam es zu der bis heute weit verbreiteten Haltung, dass in der evangelischen Kirche nur das Raum haben könne und dürfe, was auch in jeder sog. „normalen“ Ortsgemeinde möglich und sinnvoll sei. Dass es nach dem biblischen Zeugnis eine Vielfalt von Gnadengaben gibt, die zu mannigfaltigen Lebens- und Dienstformen und gegebenenfalls auch zu verschiedenen Formen der Gemeinde führen können – das ist angesichts dieser „protestantischen“ Gleichmacherei nur schwer einzusehen.) Doch ein differenzierter Blick auf Luther, zu dem uns die einschlägige Forschung angeleitet hat, zeigt, das Luther so „protestantisch“ nicht war! Damit bin ich beim 2. Hinweis: Drei Punkte will ich hier nennen: a) Ungeachtet seiner scharfen Kritik in seiner Schrift „Von den Mönchsgelübden“ hält Luther gleichwohl ein echtes evangelisches Klosterleben für möglich. Selbst besonders konsequente Vertreter seiner Klosterkritik kommen nicht umhin einzuräumen, „dass ein Leben als Mönch auch von Luthers theologischer Position aus nicht unmöglich ist“ (so B. Lohse). Es gibt über diese Schrift hinaus eine Reihe von Aussagen Luthers bis hin zu Vorschlägen für ein dem Evangelium entsprechendes Gelübde. Diese zeigen: Luthers Kritik galt in erster Linie nicht dem Kloster als Lebensform, sondern vor allem dem im Kloster praktizierten Verdienstglauben. Luther hielt offenbar ein Klosterleben auf der Basis des Evangeliums für möglich. Das dokumentiert z. B. sein Einsatz für die Erhaltung des Brüderhauses in Herford. Der Rat der Stadt wollte das Haus aufheben und zu einer Schule umfunktionieren. Die dortigen „Brüder vom gemeinsamen Leben“ wandten sich an Luther. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass sie ihr Gemeinschaftsleben und ihre Gottesdienste dem Evangelium gemäß neu geordnet hatten, trat er 1532 in einem Brief an den Rat der Stadt für sie ein. Darin schreibt Luther, „wolle Gott, dass die Klöster alle so ernstlich Gottes Wort lehren und halten wollten“ wie diese Brüderschaft. Das Brüderhaus blieb übrigens dank Luther Eintreten als evangelisches Kloster bis 1841 erhalten. (Beispielhaft hier einer der Vorschläge Luthers für ein dem Evangelium gemäßes Gelübde: „Wer mit christlichem und frommem Sinn gelobt, der wird notwendig so vor Gott denken: <Siehe da, mein Gott, diese Art des Lebens gelobe ich dir, nicht weil ich glaube, dies sei der Weg zur Gerechtigkeit und zum Heil und zur Genugtuung für die Sünden…Ich will diese Form des Lebens ergreifen, um meinen Leib in Zucht in Zucht zu halten, dem Nächsten zu dienen, über dein Wort nachzusinnen, wie ein anderer den Ackerbau oder ein Handwerk ergreift, ein jeder zu seiner Übung und Beschäftigung, ohne irgendwelche Rücksicht auf Verdienste der Rechtfertigung, die im Glauben zuvor da sein muss und immer die erste bleiben und in allem herrschen muss.>“) b) Im Jahre 1536 kamen in Wittenberg die dortigen Theologen mit anglikanischen Theologen zu Einigungsgesprächen zusammen. Dabei wurde auch über den rechten Sinn und Gebrauch der Klöster beraten. Das Ergebnis waren die sog. „Wittenberger Artikel“. Darin wurde festgehalten: Die Klöster sollten als Orte der Frömmigkeit, der Bildung und der Diakonie erhalten bleiben. (Übrigens: Um 1940 spielen diese Artikel im Vorfeld der Gründung „Communauté de Taizé“ eine wichtige Rolle.) Während 2 der von Johannes Calvin von Genf aus geprägte reformierte Flügel des Protestantismus das Mönchtum radikal ablehnte, erhielt sich im dem von Wittenberg her lutherisch geprägten Flügel der evangelischen Christenheit ein gewisses Ja zu frei gewählten Bindungen und Lebensgemeinschaften monastischer Prägung. In diesem Flügel hat die erneuerte Kirche des 16. Jahrhunderts die „Wittenberger Artikel“ als evangelisch an- und in zahlreiche Kirchen- und Klosterordnungen aufgenommen mit der Folge, dass in einer ganzen Anzahl lutherischer Territorialkirchen Norddeutschlands, v. a. in Niedersachsen und Westfalen, Pommern und Brandenburg, mehr als 50 Klöster und Stifte als Stätten eines evangelisch modifizierten Klosterlebens erhalten blieben. Zahlreiche Klosterordnungen des 16./17. Jahrhunderts, die nach geltendem Staatskirchenrecht den Lebensraum der Klöster sicherstellten, berufen sich auf Luther und die Wittenberger Artikel. Sie verstehen die Konvente, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente dem Evangelium gemäß gespendet werden, nicht als Relikte einer mittelalterlich-dunklen Vergangenheit, sondern als Stätten der Einübung in eine dem Evangelium entsprechende Lebensform. An die Stelle der kanonischen Gelübde treten drei Versprechen dem Abt bzw. der Äbtissin gegenüber, die aus dem praktischen Zusammenleben begründet und als Konkretion des Taufgelübdes verstanden wurden. Die Wirren des 30jährigen Krieges haben den evangelischen Klöstern erheblich zugesetzt. Am lebenskräftigsten haben sich jene Männer- und Frauenklöster erwiesen, die neben pädagogischen Aufgaben ein eigenständiges monastisches Gemeinschaftsleben weitergeführt haben, wie etwa Loccum, Ame-lungsborn, Möllenbeck und das St. Michaeliskloster in Lüneburg. Vor allem in diesen Klöstern kam das Wirken zweier evangelischer Mönche zur Geltung, die sich intensiv der theologischen und prak-tischen Klärung des Selbstverständnisses evangelischen Mönchtums und seiner Zukunft gewidmet haben: es waren Conrad Hoier, seit 1603 Subprior des Klosters Möllenstedt, und Gerard Wolter Molanus, Abt des Klosters Loccum, an der Wende vom 17./18. Jahrhundert. Loccum, das in modi-fizierter Form bis heute besteht, nahm und nimmt bis heute in der Form des „Klosters auf Zeit“ Kandidaten der Theologie zur intensiven Vorbereitung auf das geistliche Amt auf. Einige der Frauenkonvente – wie zum Beispiel Heiligengrabe – wurden – wie schon im Mittelalter – zeitweilig auch zu Versorgungsinstituten für adelige Damen. Doch der Stellenwert des Mönchtums wurde nach dem 30jährigen Krieg und während des 18. Jahrhunderts immer geringer. Es sind vornehmlich zwei Gründe, die zu diesem Bedeutungsverlust geführt haben: Zum einen führte die in der Aufklärung aufgekommene religionswissenschaftliche Forschung zu der Auffassung, das Mönchtum sei außerchristlicher Herkunft und dem Geiste des Christentums nicht gemäß. Zum andern ging der Sinn für den asketischen Klang der christlichen Botschaft mehr und mehr verloren. Mönch oder Nonne zu sein galt z. T. geradezu als krankhaft und das Institut des Mönchtums entsprechend als unnatürlich. Diese Kritik brachte auch das katholische Klosterwesen in eine Krise. Die Klöster gerieten nun unter Rechtfertigungsdruck: sie waren genötigt, ihren Nutzwert für die Gesellschaft in pädagogischen und karitativen Leistungen zu erweisen, mit der Folge, dass ihr Gemeinschaftsleben und der religiöse Charakter zurücktraten. In Luther und seiner Kritik am Mönchtum meinte man nun – unter Verken-nung seiner theologischen Argumentation! - einen Vorläufer dieser aufklärerischen Kritik sehen zu können. Es bahnte sich jene verhängnisvolle Tradition an, die z. T. bis heute den Protestantismus mit liberalem Individualismus verwechselt, der dem christlichen Gemeinschaftsleben alles andere als günstig ist. Ich werde darauf noch zurückkommen müssen. c) Neben den ordensähnlichen Gemeinschaften war es während des Mittealters – v. a. in den Städten - zur Bildung von Bruderschaften gekommen, deren Mitglieder Glieder ihrer Familie blieben und in ihren Berufen arbeiteten. Es waren meist Zusammenschlüsse von Zunftgenossen, die ein ihrer bürgerlichen Lebensform angemessenes Gemeinschaftsleben pflegten, das sich in Gottesdiensten und gegenseitigen Hilfeleistungen konkretisierte. (Luther sah sich 1519 bei einer Darlegung der Bedeutung des Heiligen Abendmahls genötigt, einen kritischen Blick auf diese Bruderschaften zu werfen.) Im Spätmittelalter waren sie zu geistlichen „Versicherungsgesellschaften“ entartet, denen es v. a. darum ging, möglichst viele Messfeiern für das Seelenheil ihrer verstorbenen Mitglieder zu halten. (Das hatte dazu geführt, dass viele in mehreren Bruderschaften zugleich Mitglied wurden, um geistlich möglichst gut für ihr Seelenheil versichert zu sein.) Luther nun erinnerte diese Bruder-schaften an ihre genuine Aufgabe: Dienstgemeinschaften in ihren Pfarr-Gemeinden, sozusagen „Kirchlein in der Kirche 3 für die Kirche“ zu sein, eine Gemeinschaft also wechselseitigen Dienstes und gegenseitiger geistlicher und sozialer Hilfe. In seiner Schrift „Ordnung der Deutschen Messe und des Gottesdienstes“ (1526) hat sich Luther eingehender über das gemeinsame Leben und die Aufgaben einer solchen geistlichen Gemeinschaft geäußert. Luthers Anstöße sind zunächst nur in Siebenbürgen aufgenommen worden. Dort haben sich die aus dem Mittelalter überkommen Bruderschaften nach dem Evangelium reformiert und sind durch die Jahrhunderte in Resten bis heute erhalten geblieben. Die im 17. Jahrhundert im nahezu gesamten Protestantismus aufgekommene Frömmigkeitsbewe-gung des Pietismus hat dann Luthers Anstöße aufgenommen mit dem Ergebnis, dass das Zurück-treten und Verschwinden des Mönchtums im Protestantismus zunehmend von Gemeinschaftsbil-dungen in der Art dieser Bruderschaften begleitet wurde. Sie suchten zu wahren, was durch die ein-seitig wahrgenommene Klosterkritik der Reformation verloren gegangen war. Dabei kam es erstmals 1727 auch im reformierten Protestantismus zu einer klosterähnlichen Gründung: Gerhard Tersteegen versammelte acht Männer auf dem Otterbeck, einem zwischen Velbert und Heiligenhaus gelegenen Ackergut, zur „Pilgerhütte“, „einer beisammen wohnenden Bruder-Gesellschaft“ mit einem durch Gebet und Arbeit streng geregelten Gemeinschaftsleben anachoretisch-asketischen Charakters. Diese Gemeinschaft hatte eine erhebliche Ausstrahlung, v. a. in der Einzelseelsorge. Tersteegen vertrat ausdrücklich die Überzeugung, die Klöster hätten „bei der Reformation… nicht sollen abgeschaffet, sondern nur verbessert werden“. In seiner Heimatstadt Mülheim (an der Ruhr) richtete Tersteegen in einem Wohnhaus eine Pilgerhütte für ehelose Einsiedler ein. Um 1750 entstand in Barmen ein Pilgerhaus „mit vier bis acht einsam und gemeinsam lebenden Frauen“ (nach dem Vorbild des 1596 gestorbenen mexikanisch-spanischen Einsiedlers Gregori Lopez.) Auch wenn diese von Tersteegen inspirierten klosterähnlichen Gruppierungen auf Dauer keinen Bestand hatten, muss doch gesagt werden: Es hat in der evangelischen Christenheit dank des Pietismus immer wieder Zusammenschlüsse des Gebetes wie der Hilfe für andere in solchen und freieren Gemeinschaftsformen gegeben, die vielerorts zu Strahlungszentren entschlossenen Christenlebens geworden sind. Und es gibt diese Gruppen bis heute! Die Tragik mancher dieser Gruppierungen bestand darin, dass sie in die Separation abgedrängt wurden, weil die evangelischen Kirchen gegenüber ihren Anfragen und ihrer Kritik am status quo evangelischen Kirchentums taub waren. Manche dieser Gruppen haben sich auch selbst isoliert, indem sie sich selbstgerecht für die besseren Christen hielten. Unter diesen Gemeinschaftsbildungen ragt bis heute die 1727 ins Leben getretene „Herrnhuter Brüdergemeine“ durch ihre weltweite geistliche, missionarische, diakonische und nicht zuletzt ökumenische Ausstrahlung heraus, in der auch vorreformatorische Traditionen wirksam geworden sind. Sie ist wirklich bis heute zu einem „Kirchlein in der Kirche für die Kirche“ geworden! Faktisch hat sie indirekt nahezu alle neu im Protestantismus entstandenen Orden und Kommunitäten durch ihr Beispiel befruchtet. Damit bin ich denn auch beim 2. Teil meines Vortrages angekommen. In ihm wende ich mich nun den Neuansätzen zur Bildung ordensähnlicher Gemeinschaften und Kommunitäten zu. 2. Teil: Der Aufbruch zu neuen ordensähnlichen Lebensformen in den Kirchen der Reformation Überblickt man die Entwicklung der letzten 200 Jahre unter diesem Aspekt, so kann man von zwei Phasen sprechen: 1. Das 19. Jahrhundert als Phase der Wiederannäherung an den Ordensgedanken im Zeichen der Diakonie. 2. Das 20. Jahrhundert als Phase der Neugründung ordensähnlicher Gemeinschaften. 1. Phase: Das 19. Jahrhundert als Phase der Wiederannäherung an den Ordensgedanken im Zeichen der Diakonie. Die Phase der Wiederannäherung deutet sich um 1820 an. Im Jahre 1820 veröffentlichte der reformierte Pfarrer Klönne aus Büdlich am Niederrhein einen Aufruf über das „Wiederaufleben des Diakonissenamtes in den Frauenvereinen“. Er dachte dabei an die Wieder-gewinnung eines Amtes, das im ersten Jahrtausend der Kirchengeschichte in der Kirche des Ostens weit verbreitet war. Die Diakonisse – das war in der alten Kirche der „weibliche Diakon“ (Heute spricht man von der „Diakonin“). Klönne ging es bei seinem Aufruf um eine Erneuerung der Gemeinde und ihre soziale Verantwortung. Die Diakonisse sollte zu einem diakonischen Gemeindeaufbau beitragen. Klönne hatte dabei die Frauenvereine vor Augen, die sich während der Befreiungskriege gebildet und deren Mitglieder sich tatkräftig um die Pflege der Kriegsversehrten, der Verwundeten und ihre Angehörigen 4 kümmerten. Sollte da nicht die Kirche durch die Wiedererrichtung des Diakonissenamtes der Frau Raum zur Entfaltung ihrer Gaben und zur Übernahme von Verantwortung für den Aufbau einer diakonischen Gemeinde geben? Fast gleichzeitig mit Klönnes Aufruf (also um 1820) tauchten in den evangelischen Kirchen Europas Vorschläge zur Errichtung protestantischer barmherziger Schwesternschaften auf. Diese Vorschläge kamen nicht von ungefähr. Bereits 1814 hatte ein kriegsgefangener deutscher Offizier seine Erfahrungen mit den katholischen Vinzentinerinnen und ihrer Krankenpflege zu Papier gebracht und die Frage gestellt, warum der Protestantismus solche Schwestern nicht habe? Im Gefolge napoleonischer Heere konnten viele Menschen das Wirken der barmherzigen Schwestern selber kennen und schätzen lernen. Viele Protestanten, die sich bis dahin Ordensfrauen nur im eng umgrenzten Raum eines Klosters vorstellen konnten, staunten, als sie nun katholische Ordensschwestern in den Spitälern und auf den Schlachtfeldern ihren Dienst tun sahen. In der Tat: im Gegensatz zu den klassischen katholischen Orden lebten die Schwestern nicht abgeschlossen für sich, sondern wurden in ihrem „Mutterhaus“ ausgebildet und zugerüstet, um zu den verschiedenen Aufgaben in die Gemeinden oder Krankenhäuser oder Heime entsandt zu werden. Für diese barmherzigen Schwestern galt die von Vinzenz von Paul formulierte Regel: „Als Kloster dient ihnen die Behausung der Armen; als Zelle ein Mietzimmer; als Kapelle die Pfarrkirche, als Kreuzgang die Straßen der Stadt und die Säle der Krankenhäuser; als Klausur der Gehorsam, als Tracht die Furcht Gottes und als Schleier die Bescheidenheit.“ 1827 unterbreitete der britische Landpfarrer Dallas dem anglikanischen Bischof von London einen „Vorschlag zur Errichtung protestantischer barmherziger Schwestern“. In Deutschland hat vor allem der Freiherr von Stein als engagierter evangelischer Christ mit anderen über das Thema „Barmherzige Schwestern in der Evangelischen Kirche“ beraten. Sein Vorschlag ging dahin, „den Segen des gemeinsamen(!) Lebens auf die Predigerseminare(!)“ zu übertragen und das „Institut der Barmherzigen Schwestern“ nachzubilden, um die evangelische Kirche „damit aus dem Todesschlafe aufzurütteln“. Im Jahr 1822 war Theodor Fliedner Pfarrer der kleinen Diasporagemeinde Kaiserswerth vor den Toren Düsseldorfs geworden. In den Jahren 1823/24 unternahm der junge Pfarrer eine Kollektenreise durch Holland und England zugunsten seiner verarmten Gemeinde. Dabei lernte er in den Mennonitengemeinden der Niederlande deren Diakonissenamt kennen und wurde in England mit den Überlegungen zur Errichtung eines Instituts protestantischer barmherziger Schwestern bekannt, die im Zusammenhang des gleichzeitigen Wiederauflebens von Orden und geistlichen Gemeinschaften in der Anglikanischen Kirche standen (und bis heute zum Wiedererstehen von mehr als 120 Orden und Gemeinschaften geführt haben!) Angesichts der sozialen Nöte, die er in seiner näheren und weiteren Umgebung wahrnahm, entwickelte er 1833 den Plan, Diakonissen auszubilden, „die dasselbe leisten wie die römischen barmherzigen Schwestern“. Dabei dachte er sich die Diakonissen als Mitarbeiterinnen, die aus der Gemeinde hervorgehen und nach ihrer Ausbildung in dieselbe zurückkehren. An eine ordensähnliche Schwesterngemeinschaft war nicht gedacht. Am 13. Oktober 1836 eröffnete Theodor Fliedner gemeinsam mit seiner Frau Friederike in Kaiserswerth ein Krankenhaus als „Bildungsstätte für evangelische Pflegerinnen“. Die eintretenden Frauen erhielten einen gründlichen theoretischen und praktischen Unterricht in der Krankenpflege und eine gediegene Unterweisung in Bibel, Katechismus und Seelsorge. Die eintretenden Frauen durchliefen eine Probezeit von drei bis sechs Monaten. (Während dieser Zeit bekamen sie freie Kost und Wohnung, mussten aber für ihre Kleidung selbst aufkommen.) Nach bestandener Probezeit wurden sie „Diakonissen“ genannt, sollten sich für fünf Jahre verpflichten, in denen sie der Direktion der Anstalt zur Entsendung zur Verfügung stehen. (Die ersten Diakonissen erhielten ein festes Gehalt, das in etwa dem eines Schullehrers damaliger Zeit entsprach.) Die Verpflichtung auf fünf Jahre entfiel bald – v. a. auf Wunsch der Diakonissen selbst, die in einer Gemeinschaft leben wollten. Die Schwestern blieben ehelos, ohne jedoch ein entsprechendes Gelübde abzulegen, und hielten sich für die vom Mutterhaus übernommenen Aufgaben verfügbar. Den Ertrag ihrer Arbeit brachten sie in eine gemeinsame Kasse ein, aus der jede den für ihre persönlichen Bedürfnisse notwendigen Betrag empfing. Fliedner und seine Frau, die zu-nächst die Wiedergewinnung des gemeindlichen Diakonissenamtes vor Augen hatten, sahen sich nun genötigt, sich am Modell eines Ordens der barmherzigen Schwestern zu orientieren. Sie taten das an 5 Hand der Statuten der Clemensschwestern aus Münster. (Unabhängig von Fliedner trat 1841 in Reuilly/Paris eine Diakonissenschwesternschaft ins Leben, die sich bewusst als „protestantischer Orden“ verstand und verfasste!) Fliedners Institut wird zu einer vorbildlichen Pflegerinnenanstalt. Das Bedürfnis nach ausgebildeten Pflegerinnen ist bei dem damals desolaten Zustand der Krankenpflege groß. Von allen Seiten erbitten Krankenhäuser die Entsendung von Diakonissen. Aus der Schwesternschaft wird eine Genossen-schaft, die umfassend die Fürsorge für ihre Glieder übernimmt. „Sämtliche Diakonissen bilden eine Familie, in der sie als Schwestern durch das Band herzlicher Liebe für den einen großen Zweck ihres Hierseins vereint leben,“ heißt es in einem frühen Text. Die Fliedners eröffneten faktisch mit der Diakonissenanstalt und ihren Zweigen der unverheirateten Frau die verschiedensten Berufe. Neben die Krankenpflege traten bald erzieherische und hauswirtschaftliche Ausbildungen. Die Kaiserswerther Gründung wirkte ansteckend. Bereits zwanzig Jahre nach der Gründung in Kaiserswerth konnte man zwanzig Mutterhäuser quer durch die evangelische Ökumene zählen: in Deutschland, England, Frankreich, Holland, Schweden, USA. Im Jahre 1894 waren es 68 Diakonissenmutterhäuser mit zusammen 10.417 Schwestern. Die Entwicklung erreichte in Deutschland ihren Höchststand 1936 mit rund 36.000 Schwestern. Es gehört zur den auffälligen Eigenarten der Geschichte der evangelischen Kirchen im 19. Jahr-hundert, dass ihre diakonische Erneuerung aufs engste mit der Erneuerung ordensähnlicher Schwes-tern- und Bruderschaften verbunden ist. Dieser Erneuerung kam das religiöse Erwachen zugute, das damals durch alle Kirchen hindurch geistliche Aufbrüche auslöste. Diese Erneuerung im Kontext der religiösen Erweckung klar erkannt und durchdacht zu haben war die Gabe, die Johann Hinrich Wichern, den diakonische Schrittmacher in der evangelischen Christenheit, auszeichnete. Wichern hatte schon früh in Hamburg und später in Berlin das soziale Elend der unteren Schichten der Bevöl-kerung wahrgenommen und erkannt, dass die Kirche und ihre Gemeinden in der werdenden Industriegesellschaft auf die Wahrnehmung ihrer geistlichen und sozialen Verantwortung diesen Menschen gegenüber nicht oder nur sehr unzureichend vorbereitet waren. Eine erste Antwort Wicherns war die Gründung des sog. „Rauhen Hauses“ in Hamburg als Heimat für Kinder und Jugendliche aus sozial geschädigtem Milieu. Doch Wichern hat zugleich erkannt, dass nur eine geistlich geformte Gruppe mit ihrem Dienst mitten in der Welt ein glaubwürdiges Zeugnis des Evan-geliums sein kann. Ohne von solchen Gruppen und Gemeinschaften getragen zu sein, würde das Evangelium nur allzu leicht zu einer unverbindlichen Idee verblassen. In diesem Sinne begann er 1839 die Mitarbeiter im „Rauhen Haus“ und 1858 die im Berliner Johannesstift zu einer „Brüderschaft“ zusammenzuführen, die die Form eines „Dritten Ordens“ annahm; das will sagen: die Brüder, die in der Regel verheiratet waren, unterstellten sich einer geistlichen Regel, zu der tägliche Schriftlesung, Fürbitte füreinander, Beteiligung am Leben der Ortsgemeinde und ihren Gottesdiensten, regel-mäßige Teilnahme an Konventen der Gemeinschaft und geistliche Begleitung und Seelsorge in dieser Gemeinschaft gehörten. Jede „Brüderschaft“ hatte ihr geistliches Zentrum in einem „Brüderhaus“, in dem die Brüder ihre geistliche und soziale Ausbildung empfingen, zur Rekreation und zu regelmäßigen Zusammenkünften einkehrten. Alle Brüder gaben einen von ihnen selbst zu bestim-menden Anteil ihres Gehaltes in eine gemeinsame Kasse, aus der das gemeinsame Leben der Gemeinschaft und übernommene Aufgaben finanziert wurden. Die Brüder hatten sich mit ihrer Einsegnung und Aufnahme in die Brüderschaft dem sog. „Sendungsprinzip“ unterstellt, das be-deutete: sie ließen sich von der Leitung der Gemeinschaft an die Orte entsenden, in denen die Brüderschaft diakonische Arbeitsfelder übernommen hatte. Auch Wicherns Beispiel wirkte ansteckend: an seinem Modell orientiert fanden sich an vielen Orten „Brüderschaften“ zusammen (um 1900 22 Brüderhäuser). Zeitweilig hat Wichern auch damit begonnen, die Mitarbeiterinnen des „Rauhen Hauses“ miteinander in gleicher Weise zu einer Gemeinschaft zusammenzuführen, verfolgte diesen Weg aber angesichts der sich entfaltenden Diakonissenschwesternschaften nicht mehr weiter. 1894 schlossen sich erstmals auch ehelose Frauen in Berlin-Zehlendorf in der Lebensform der berufstätigen Frau zu einer „Schwesternschaft“ nach dem Vorbild der „Brüderschaft“ des „Rauhen Hauses“ zu einer „DiakonieSchwesternschaft“ zusammen. Auch ihr Höchststand war 1936 mit rund 16.000 Schwestern erreicht. (Heute sind es insgesamt 12 Schwesternschaften in Deutschland, die inzwischen auch verheirateten 6 Frauen die Möglichkeit der Mitgliedschaft eröffnet haben. Sie folgen Wicherns Modell einer diakonischen Gemeinschaft und haben sich zum sog. „Zehlendorfer Verband“ zusammengeschlossen.) Wichern hat sich über seine innovatorischen und organisatorischen Aktivitäten hinaus auch theologisch Rechenschaft über das Werden ordensähnlicher Gemeinschaften im Protestantismus gegeben. In seinem Tagebuch von 1852 lesen wir: „Es ist ein entsetzlicher Verlust, dass die Reformation die Orden über Bord geworfen, statt sie im evangelischen Geist zu reformieren, was sie gekonnt hätte, wenn sie eine Ahnung gehabt hätte von dem Wert dessen, was so zertrümmert wurde. Die Orden sind nicht nur ein Institut der römischen Kirche, sondern auch der wahren katholischen Kirche; soweit unsere evangelische Kirche dieser katholischen Kirche angehört, muss sie dieselben wieder aus sich erzeugen können.“ Aus den Schriften Luthers und den lutherischen Bekenntnisschriften weist Wi-chern in einem 1855 erschienenen großen Lexikonartikel nach, dass die reformatorischen Väter den Gedanken bruderschaftlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens „auf dem Boden des recht-fertigenden Glaubens und der Liebe“ durchaus bejaht haben. Er wollte ausdrücklich den in der Reformation abgerissenen Faden des Ordenslebens wieder aufnehmen. Wichern war übrigens schon zu seiner Zeit ein Anwalt der Ökumene und hat, was unser Thema betrifft, sich zugleich als ernst-hafter Vertreter einer heute viel zitierten, aber wenig praktizierten „Ökumene der Gaben“ erwiesen. An Angriffen und Attacken auf die neu ins Leben getretenen schwestern- und bruderschaftlichen Lebensformen im Protestantismus hat es freilich nicht gefehlt. Manche sahen in diesen diakonischen Gemeinschaften eine Konkurrenz für die Kirchengemeinden und belegten sie mit dem Verdacht der Sektiererei. Der schärfste Angriff, der auch in Deutschland für Furore bis ins preußische Abgeordnetenhaus hinein gesorgt hat, stammt aus der Feder einer Gräfin de Gasparin, einer führenden Vertreterin der religiösen Erweckung in Genf. Ihrer Meinung nach seien die Diakonissenschwesternschaften und die Brüderschaften vom „Gift des Katholizismus“ durchdrungen. Sie hätten die wichtigsten Grundsätze der Reformation verraten. Der Protestantismus sei ein „Meister der Spontaneität“ und ein Anwalt und Hort individueller Freiheit. Durch die Betonung eines Christseins in der Gemeinschaft und die Einbindung der Schwestern und Brüder in eine ordensähnliche Gemeinschaft werde aber diese individuelle Freiheit gefährdet. De Gasparin fand in Deutschland ein großes Echo, insbesondere in Kreisen des politischen und kirchlichen Liberalismus. Fliedner berichtet, wie auf-grund dieser Angriffe Spenden ausblieben und Frauen zum Austritt aus dem Mutterhaus bewogen und andere am Eintritt gehindert worden seien. Frau de Gasparin hatte zielsicher getroffen: die Entstehung der diakonischen Schwesternschaften und Bruderschaften war in der Tat ein Angriff auf ein allzu individualistisch gewordenes protestantisches Christentum, das vergessen hatte, dass Christus uns dreifach begegnet: in seinem Wort und Mahl im Gottesdienst, in der Gemeinschaft seines Leibes, wo ein Glied das andere ergänzt mit der Gabe, die es von Gott empfangen hat, und in der Gemeinschaft seiner „geringsten Brüder und Schwestern“ (Matth 25,31ff). Dass die Diakonissenschwestern und die diakonischen Brüder gleichwohl mehr und mehr Anerkennung in der evangelischen Kirche und weit darüber hinaus gefunden haben, ist ihrer Arbeit zu verdanken, die man sich bald nicht mehr aus den Gemeinden und den diakonischen Einrichtungen der evangelischen Kirche wegzudenken vermochte. Das Leben und der Dienst der Brüder und Schwestern hat jedenfalls nicht nur das innere Leben der evangelischen Kirche, sondern auch die äußere Wahrnehmung des Protestantismus verändert. So haben jahrzehntelang die Diakonissen – durch ihre Tracht leicht erkennbar – das Erscheinungsbild unserer Kirche und ihrer Diakonie in Krankenhäusern und Heimen und v. a. als Gemeindeschwestern in den Kirchengemeinden geprägt. Allerdings war diese „Erfolgsgeschichte“ auch von einem Schatten begleitet: Die diakonischen Gemeinschaften wurden zunehmend von außen, unter dem Aspekt ihres gesellschaftlichen und kirchlichen Nutzwertes beurteilt. Ihr innerer Aufbau und ihr Dasein als geistliche Gemeinschaft als Voraussetzung wurde leicht übersehen. Beistand erhielten die diakonischen Gemeinschaften Anfang des 20. Jahrhunderts überraschend aus der Theologie – und zwar von den beiden prominenten Berliner Theologen Adolf von Harnack und Karl Holl. 7 Ausgerechnet der als liberal geltende und als solcher z. T. in der evangelischen Kirche höchst umstrittene von Harnack trat zum einen mit seinen Forschungen zum Mönchtum den allfälligen protestantischen Vorurteilen entgegen. Diesen Vorurteilen setzte er entgegen: es sei immer das Mönchtum des Abendlandes gewesen, „welches die sinkende Kirche gerettet, die verweltlichte befreit, die angegriffene verteidigt hat. Es hat die erkaltenden Herzen erwärmt, die widerspenstigen Geister gezügelt, die der Kirche entfremdeten Völker wiedergewonnen.“ Zum andern hat sich von Harnack in seinen berühmt gewordenen im Jahre 1900 gehaltenen Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten an der Universität Berlin über „Das Wesen des Christentums“ wie kein anderer Theologe vor ihm vor die diakonischen Gemeinschaften gestellt. Harnack spricht von dem „teuren Preis“, den die evangelische Kirche in ihrer Geschichte für den Verlust der Orden in ihrer Mitte in der Reformationszeit gezahlt hat. Doch dann fährt er im Blick auf Wichern, Fliedner u. a. fort: „Aber wir dürfen uns freuen, dass in unserm Jahrhundert (gemeint ist das 19. Jh.) ein Anfang gemacht worden ist, den Verlust wieder einzubringen. In den Diakonissen und manchen verwandten Erscheinungen erhalten die evangelischen Kirchen das zurück, was sie einst von sich gestoßen haben, weil sie es in seiner damaligen Gestalt nicht anzuerkennen vermochten. Aber es muss sich noch viel reicher und mannigfaltiger ausgestalten.“ Karl Holls Beitrag war indirekter Art, aber mit einer gewissen Langzeitwirkung. Holl, der als einer der maßgeblichen Lutherforscher seiner Zeit an Hand der Quellen Luthers Theologie gegen das Hin und Her ideologischer Vorurteile zur Geltung bringen wollte, schrieb: Luther habe „das Beste, was das Mönchtum und mit dessen Betonung es sich ein unbestreitbares Verdienst erworben hat“ - den Drang nach dem Höchsten, den tiefen Ernst der Beugung unter Gott, eine Frömmigkeit, die im Klosteralltag ihre Tiefe und Kraft, Innerlichkeit und Mut bekam, und nicht zuletzt die Erfahrung der brüderlichen Gemeinschaft – „in sein neues Bewusstsein hinübergenommen…und in eine neue von allem Unevangelischen gereinigte Religiosität herübergerettet.“ Holl hat mit diesem Urteil nicht nur die große Bedeutung des Klosters für Luthers Werden herausgestellt, sondern auch der bei vielen Protestanten üblichen Pauschalkritik am Mönchtum eine differenzierte Würdigung entgegengesetzt, die indirekt den ordensähnlichen evangelischen Gemeinschaften zugutekam. Doch damit nicht ge-nug: Holl veröffentlichte zum Reformationsjubiläum 1917 einen Aufsatz: „Luther als Erneuerer des christlichen Gemeinschaftsgedankens“. Darin lesen wir, Luther lebe im Bewusstsein des evangelischen Volkes vornehmlich als Anwalt des persönlichen Gottesverhältnisses und der inneren Selbständigkeit des Einzelnen fort. Davon sei nichts wegzunehmen, „Aber – so fährt er fort – die Be-tonung des Rechtes der Persönlichkeit ist doch nur die Hälfte(!) von Luthers Gedanken. Denn Luther hat, wie er dem einzelnen Christenmenschen die Freiheit erstritt, zugleich auch den christlichen Gemeinschaftsgedanken erneuert“. Mit diesem Urteil trat Holl – ohne das begrenzte Recht des persönlichen Gottesverhältnisses aufzugeben! – energisch einer verkürzenden Identifikation des Protestantismus mit dem Individualismus entgegen. Auch das kam indirekt den entstandenen und noch entstehenden Gemeinschaftsformen im Protestantismus zugute. Dietrich Bonhoeffer – Schüler Harnacks und Holls – hat das aufgenommen und in seinem Büchlein „Gemeinsames Leben“ (1939) weiter entfaltet. Er sieht jedes Christenleben durch ein persönliches und gemeinschaftliches Gottesverhältnis begründet, die sich gegenseitig ergänzen, begrenzen und vertiefen. Dieses Büchlein ist zu einer Grundschrift für nahezu alle Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften in beiden Kirchen geworden, die nach dem 2. Weltkrieg ins Leben getreten sind. 2. Phase: Das 20. Jahrhundert als Phase der Neugründung ordensähnlicher Gemeinschaften. Das 20. Jahrhundert hat in bisher ungekanntem Ausmaß und in großer Vielfalt neues ordensähnliches Leben im Protestantismus entstehen lassen – und zwar in vier Wellen. 1. Welle: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildete sich um zwei Schweizer Diakone ein Kreis lediger Brüder, der sich 1905 zur „Bruderschaft vom gemeinsamen Leben“ zusammenschloss. Mit diesem Namen wurde bewusst an die vorreformatorische, ordensähnliche Gemeinschaft gleichen Namens angeknüpft, deren bekanntester Vertreter Thomas von Kempen, Autor des berühmten Büchleins „Nachfolge Christi“, gewesen ist. Das heißt, dass die Brüder wie ihr spätmittelalterliches Vorbild ohne 8 formelle Gelübde in freiwilliger Verpflichtung nach den „Evangelischen Räten“ lebten. Schon 1904 hatte sich eine Schwesternschaft nach dem Vorbild der „Brüder vom gemeinsamen Leben“ zusammengefunden. Und ebenfalls 1905 formierte sich die „Geschwisterschaft vom gemeinsamen Leben“, eine Gemeinschaft Verheirateter mit ihren Familien. 1906 schlossen sich die drei Zweige zur „Körperschaft vom gemeinsamen Leben“ zusammen und gründeten als rechtliche Basis für ihren „umfassenden Dienst nach allen Lebensrichtungen hin“ 1908 den Schweizerischen Diakonieverein (heute in Rüschlikon). Hintergrund dieser drei Gemeinschaften war die Erkenntnis, dass nicht nur der Leib kranker Menschen der Diakonie bedarf, sondern nicht minder der „kranke“ Leib Christi. Von einer in sich aufgespaltenen Christenheit und von sich gegenseitig bekämpfenden und verurteilenden Kirchen kann nicht die heilende Kraft ausgehen, die eine in ihrem sozialen und religiösen Gefüge krank gewordene Menschheit braucht. Die Vision war – mehr als ein halbes Jahrhundert vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil! – eine umfassende, alle Lebensbereiche berührende Gemeinschaft der Kirchen, in denen diese einander wechselseitig mit ihren Gaben dienen. (1912 wurden diese Gedanken nach Deutschland getragen, und die Gemeinschaft mit ihren 3 Zweigen bekam im Laurentiushaus in Badenweiler eine Filiale, die dem Druck des Nationalsozialismus weichen musste und erst 1945 zurückkehren konnte. Noch während des Krieges sammelten zwei Männer aus der „Geschwisterschaft vom gemeinsamen Leben“ einen kleinen Kreis von Menschen, um über die Situation der Kirche und die Lage in Deutschlands nachzudenken und zu beten. Aus diesem Kreis kamen die geistlichen Väter und Mütter des „Ökumenischen Christusdienstes“, der späteren Marienschwesternschaft und der Christusbruderschaft in Selbitz.) Rückblickend kann man sagen, dass diese drei Zweige der „Körperschaft gemeinsamen Lebens“ bei der Wiedergewinnung bruderschaftlichen und kommunitären Lebens so etwas wie eine Hebammenrolle gespielt haben. 2. Welle: Ehe ich mich der weiteren Entwicklung zuwende, erscheinen mir einige allgemeine Bemerkungen vorweg sinnvoll. Evangelische Gemeinschaften sind nicht einfach Kopien von Orden, sondern eigenständige Gebilde. Die meisten bezeichnen sich selbst als „Bruderschaft/Schwesternschaft“ oder „Kommunität“. Beide Begriffe begegnen uns im 20. Jahrhundert als Selbstbezeichnungen ordensähnlicher Gruppen, die die Nachfolge Jesu verbindlich leben wollen – sei es in der Form eines gemeinsamen Lebens oder in offeneren Formen. Eine klare Abgrenzung zwischen „Bruderschaft“ und „Kommunität“ ist nur eingeschränkt möglich. In diesen unterschiedlichen Selbstbezeichnungen deutet sich schon an, dass es so etwas wie einen patentierten Typ nicht gibt. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich als eine spezifische Lebensform der christlichen Gemeinde verstehen, die mit ihren Gaben der ganzen Kirche zu dienen bereit ist. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie gegenüber einem Protestantismus, der sich als Hort des religiösen Individualismus versteht, durch ihr gemeinsames Leben bezeugen, dass es kein Christsein ohne Gemeinschaft gibt und dass die individuelle Gottesbeziehung auf Dauer nur Profil und Gewicht behält, wenn sie sich nicht von der Kirche isoliert. Diese 2. Welle der Erneuerung ordensähnlichen Lebens in den evangelischen Kirchen, der ich mich nun zuwende, fällt in die Zeit zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg. Sie stand im Zeichen der „Bruderschaften“. Im Hintergrund stehen die Erfahrungen des 1. Weltkrieges, die mit einer tiefgreifenden Krise bisheriger Maßstäbe und Werte einhergingen, die Trennung von Kirche und Staat 1918, die die Kirche vor die Aufgabe stellte, ihr Leben neu und selbst zu ordnen, die ökumenischen Aufbrüche, die 1925 zur 1. Weltkirchenkonferenz in Stockholm führten, und die soziale Problematik. Es kam zur Ausbildung bruderschaftlicher Gemeinschaften, in denen Männer und Frauen mitten in der Welt des Berufs und der Familie den Schritt aus der Unverbindlichkeit eines weithin bürgerlich angepassten Christseins zu einer verbindlichen und verpflichteten Gestalt gelebten Glaubens vollzogen. In dem genannten Zeitraum entstanden mindestens 23 bruder-/schwesternschaftliche Gemeinschaften in 15 verschiedenen Ländern – darunter auch außereuropäische Länder wie USA, Indien, China, Japan. Der Aufbruch zeigte also eine gewisse Weltweite! Diese Gemeinschaften alle aufzuzählen ist in diesem Rahmen unmöglich. Ich beschränke mich auf drei kurze Hinweise. 1920 gründete Eberhard Arnold den ersten Bruderhof Sannerz in der Rhön, in dem Familien nach dem Vorbild der Urgemeinde Apostelgeschichte 2,42 in Gütergemeinschaft, orientiert an der Bergpredigt Jesu, miteinander lebten. Von den Nazis vertrieben und enteignet wanderte sie über England nach Paraguay aus. Seit 2002 ist 9 Sannerz wieder besiedelt. Heute lebt dort eine Gemeinschaft von 15 Männern und Frauen. Das Beispiel des Bruderhofes hat vielfach inspirierend gewirkt und Anstöße zu verbindlicher Ge-meinschaft gegeben. 1931 wurde in Marburg die Michaelsbruderschaft gestiftet. Zu ihren Zielen gehört die Vertiefung des geistlichen Lebens und der Einsatz für die Erneuerung und Einheit der Kirche. Ihr gehören Laien und Geistliche aus acht verschiedenen Konfessionskirchen vor allem in Mitteleuropa an. Die Brüder leben mit ihren Familien in ihrer Kirchengemeinde und sind in regionalen Konventen zusammengeschlossen. Der Bruderschaft angeschlossen sind die Jung-bruderschaft St. Michael als Gemeinschaft auf Zeit für junge Frauen und Männer und die Gemeinschaft St. Michael, in der Männer und Frauen zusammengeschlossen sind. Die EMB ist wohl die wahrscheinlich bedeutendste unter den zwischen den Weltkriegen ins Leben getretenen Bruderschaften geworden. Sie hat v. a. gewichtige Anstöße zur Erneuerung des Gottesdienstes und der Abendmahlsfrömmigkeit gegeben und die Ökumene befruchtet. (Ihr Einfluss zeigt sich auch im „Evangelischen Gesangbuch“, das in seinem Anhang die erneuerten Tagzeitgebete enthält, so wie sie in der EMB erneuert worden sind.) Heute zählt die EMB 180 Mitglieder und rund 30 Probebrüder. 1938 entstand in Schottland die „Community of Iona“. Die Wirtschaftskrise vor dem 2. Weltkrieg ließ Dr. George MacLeod, Pfarrer einer Industriegemeinde in Glasgow, erkennen, wie wenig die traditionell verfassten Gemeinden zur Lösung der drängenden sozialen und politischen Fragen beizutragen vermochten. Er legte sein Pfarramt nieder und zog sich mit sechs Arbeitern und sechs Pfarrern auf die Hebrideninsel Iona vor der westschottischen Küste zurück, dem Ort an dem Kolumban gelebt hatte. Gemeinsam begannen sie mit dem Wiederaufbau des verfallenen Klosters. MacLeod war bewusst, wie wichtig es für die kommende Arbeit in den Industriestädten ist, einen abgeschiedenen Ort als Ausgangspunkt zu wählen. Die Spannungseinheit von Gebet und Arbeit wurde so von Anfang an das Grundmodell der neuen Kommunität, deren Mitglieder in ihren Berufen bleiben und meist verheiratet in alltäglicher Situation leben. Zum Leben der Gemeinschaft gehörten die regelmäßigen Zeiten auf Iona, in denen der Wiederaufbau des Klosters vorangebracht wurde (1967 war er abgeschlossen). Die Gemeinschaft nennt sich „community“ ohne zu den evangelischen Räten zu verpflichten, entspricht also eher dem bruderschaftlichen Typ. Sie nennt sich aber bewusst „community“, weil sie glaubt, - so liest man es in einem ihrer Texte – „dass wir als einzelne nicht Christen sein können. Wir versagen in unserem christlichen Gehorsam, weil wir vergessen haben, dass es wesentlich auf das ankommt, was wir gemeinsam tun….Die Iona Community ist für die Kirche da, und ihre Versuche dienen der Kirche.“ Die Mitglieder verpflichten sich zu täglichem Gebet und Bibelstudium, zu einem verantwortlichen Umgang mit Geld und Zeit, zum Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit und Frieden und zu regelmäßigen Treffen und zu Rechenschafts-ablegung voreinander. Die Mitglieder (derzeit 260) geben 10% ihres verfügbaren Einkommens in die Kasse der Gemeinschaft. Die assoziierten Mitglieder (derzeit 1600) verpflichten sich zu Gebet und Bibelstudium. Die derzeit 1600 Freunde unterstützen die Gemeinschaft ideell und finanziell. Die Iona Community glaubt seit jeher, dass Leben und Zeugnis der Kirche in einer Gemeinde viererlei um-fassen muss: Mission, politische Verantwortung, Seelsorge und Gottesdienst, und dass die vier zu-sammengehören. 3. Welle: Auf dem Hintergrund der geistlichen Erfahrungen des Kirchenkampfes und den Erschütterungen des 2. Weltkrieges folgten nach 1945 in überraschender Vielfalt die Gründung wei-terer Bruderschaften und Schwesternschaften in Deutschland und 7 außerdeutschen Ländern. Das eigentlich Neue aber war das Entstehen von „Kommunitäten“, die nach ihrer kirchengeschichtlichen Einordnung und ihren religionssoziologíschen Erscheinungsform als Orden bzw. ordensähnliche Gemeinschaften zu bezeichnen sind. Bis 1975 waren es mindestens 25 in 20 Ländern weltweit. 1949 traten in der reformierten Kirche Frankreichs gleich zwei Kommunitäten ins Leben. Zum einen die „Kommunität der Schwestern von Pomeyrol“, zum andern die „Communauté de Taizé“ mit ihrem Prior Roger Schutz, die bald den größeren Bekanntheitsgrad über Frankreich hinaus erlangte, auch weil sie sich als evangelisch gegründete Gemeinschaft bald ökumenisch öffnete. Schutz hatte schon 1940 in Genf begonnen, mit einem Kreis von Studenten Fragen eines verpflichteten gemeinsamen Lebens zu durchdenken und dabei auch auf Zeugnisse der Reformation wie die o. g. Wittenberger Artikel zurückgegriffen. Was er über das Selbstverständnis der Brüder von Taizé schreibt, liest sich unschwer 10 als evangelische Antwort auf Luthers Kritik am Mönchtum: „Niemals werden die Brüder einen anderen Unterschied zwischen sich und den übrigen Christen anerkennen als den, der sich aus ihrer Berufung zum gemeinsamen Leben unter dem Evangelium ergibt. Es gibt in der evangelischen Kirche keine doppelte Ethik, eine normale für die gewöhnlichen Christen und eine besondere für die Frommen. Nein, wir sind eins. Die Seligpreisungen gelten uns allen.“ Schon vor Taizé waren die Darmstädter Evangelischen Marienschwestern durch ihre Mitwirkung an Kirchentagen und ihr Schrifttum bekannt geworden, das v. a. von der Leiterin der Schwesternschaft Mutter Maria Basilea Schlink verfasst worden war. (Um diese Schwesternschaft ist es stiller ge-worden, aber sie lebt heute außer in Darmstadt in Australien und hat nach wie vor eine Niederlas-sung in Israel. Weniger bekannt ist die 1952 gegründete Kommunität der Schwestern von Grand-champ, die dem Modell von Taizé folgt und Konvente in Algier und im Libanon unterhält.) Schon 1950 hatte sich die Kommunität der Schwestern vom Casteller Ring auf dem Schwanberg nahe Würzburg zusammengefunden. Sie waren aus dem bayrischen Ring Christlicher Pfadfinderinnen erwachsen. Die derzeit 33 Schwestern leben im Geist der Regel des Heiligen Benedikt. Wie bei der Darstellung der 2. Welle muss ich es auch hier bei der Darstellung der 3. Welle bei einigen beispielhaften Hinweisen belassen, komme aber bei der Vorstellung der Jesusbruderschaft Gnadenthal auf das Thema „Kommunitäten“ zurück. Zunächst aber die 4. Welle: Mitte und Ende der 60er Jahre war eine unruhige Zeit weltweit. Junge Menschen stellten überkommene Werte und Leitbilder in Frage. 1969 war auch ein Schwellenjahr für die Kommu-nitäten. Es herrschte Aufbruchstimmung nicht nur unter jungen Menschen. Der Mannheimer CVJM-Sekretär Host-Klaus Hoffmann nahm die Parolen der Studenten auf und proklamierte die „Revo-lution“, die Christus durch den Glauben in Menschen auslöst. Er gründete mit Gesinnungsgenossen eine Art christliche „Kommune“, die zur Familienkommunität der „Offensive junger Christen“ in Bensheim a. d. Bergstraße, später in Reichelsheim im Odenwald wurde. „Die Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft der OJC-Kommunität ist ein verbindlicher Zusammenschluss von Familien und Ledigen und zugleich Boden für alle Wirkungsfelder“. Zu diesen Wirkungsfeldern gehören regionale und internationale Jugendarbeit, Seelsorge und Begleitung von Gästen. (In demselben Jahr entstand das „Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring“, das von verheirateten und ledigen Geschwistern der evangelischen Kreuzbruderschaft, der uns schon bekannten „Körperschaft gemeinsamen Lebens“ und der katholischen Bewegung der Fokolare gemeinsam belebt und gestaltet wird.) In rascher Folge entstanden nun ähnliche größere und kleinere Wohngruppen und geistliche Gemeinschaften, die man dem Typus der „Familienkommunität“ zuordnet. Von 1968 bis Ende des 20. Jahrhunderts waren es fast 20 solcher Gemeinschaften. Als Beispiel nenne ich die „Jesus-Bruderschaft“. Sie umfasst aufgrund ihrer Geschichte die drei Typen ordensähnlicher Gemeinschaften gleichzeitig nebeneinander. Ihre Anfänge liegen in Jugendfreizeiten in den 50er Jahren, zu denen junge Menschen aus Ost- und Westdeutschland zusammenkamen. Daraus erwuchs ein „Gebetsring“, eine innere Verbindung der einzelnen durch das Gebet füreinander und für die Verkünder des Evangeliums im In- und Ausland. Damit war eine lose Bruder- und Schwesternschaft entstanden, ohne gemeinsames Leben, aber mit einer alle verpflichtenden Verbind-lichkeit. Der Plan, ein eigenes Haus mit bleibender Präsenz wenigstens einiger der Gruppen-mitglieder zu errichten, scheiterte am Bau der Mauer am 13. August 1961. Kurz danach traf ein Bruder bei einem anderen ein und erklärte, er habe seinen Beruf aufgegeben: „Hier bin ich, lass uns anfangen.“ In einem angemieteten Haus in Ostfriesland begann das gemeinsame Leben in Güterge-meinschaft nach dem Vorbild der Jerusalemer Urgemeinde und angeleitet von Bonhoeffers Schrift „Gemeinsames Leben“. Nach zwei Jahren wurde den Brüdern das Haus gekündigt. Sie zogen weiter und fanden in Ludwighafen Aufnahme bei dem Ehepaar Bengel und ihrem Kreis. Diese erkannten in den Brüdern das gleiche Verlangen und schlossen sich mit ihnen um Jesu willen zusammen. Im Hause Bengel konnte 1964 auch der Anfang für junge Frauen gemacht werden, die wie die Brüder zölibatär leben wollten. Damit war der Schwesternzweig der Gemeinschaft entstanden. 1968 schlossen sich Ehepaare zur Gemeinschaft zusammen, bald stießen andere hinzu. Damit war der dritte Typ, die Familienkommunität entstanden. 11 1969 wurde ein Hof in dem Weiler Gnadenthal bei Hünfelden gekauft, ein ehemalige Zisterzienserinnenkloster. Die späten 60er und frühen 70ern sahen eine explosionsartige Verbreitung der „Jesus-Bruderschaft“, wie sie sich jetzt – ihre drei verschiedenen Typen umfassend - nannte. Zweitweise gab es 23 „Außenkommunitäten“, meist bestehend aus drei Brüdern und drei Schwestern. Anfang der 80er Jahre wurden der „Jesus-Bruderschaft“ mehrere Höfe in Gnadenthal zum Kauf angeboten. Das war die Chance, die ehemaligen Klostergebäude wieder zusammenzuführen, neu zu gestalten und gleichzeitig die drei Typen zu einer geschwisterlichen Dorf-gemeinschaft zu vereinigen. Heute umfasst der Ort eine ökonomisch geführte Landwirtschaft und verschiedene andere Betriebe (z. B. Kunst- und Buchhandel, bekannt v. a. durch Andreas Felger), Umweltbildung, Lehrstellen, das Haus der Stille für Einkehr und Exerzitien, mit der Kirche buch-stäblich „mitten im Dorf“ für die Tagzeitgebete und die tägliche Abendmahlsfeier, belebt und getragen von Brüdern, Schwestern und Familien der Jesus-Bruderschaft. (Das Nebeneinander der drei Typen zeigt sich bis heute darin, dass die zölibatär lebenden Geschwister mit „Bruder“ und „Schwester“ angeredet werden, die Familien jedoch diese Anrede nicht übernommen haben. Es zeigt sich weiter darin, dass die Brüder und Schwestern eine schlichte Tracht tragen und in den Abend-mahlsgottesdiensten ein weißes Obergewand anlegen, was die Familien ebenfalls für sich nicht aufgegriffen haben. Schließlich tragen die Zölibatären die Tagzeitgebete, weil diese stärker ihrem Lebensrhythmus eingepasst sind, als das bei einer Familie mit Kindern der Fall sein kann. Die Brüder und Schwestern leben jeweils für sich in eigenen Lebensgemeinschaften, während die Familien ihre je eigene Wohnung haben.) Fast alle Dienste tragen die drei Typen aber gemeinsam. Auf die Frage, ob Gnadenthal eher ein evangelisches Kloster oder ein christliches Dorf ist, haben die Geschwister bis heute keine endgültige Antwort gefunden. Nach der „Wende“ 1994 hat die „Jesus-Bruderschaft“ das ehemalige Zisterzienserkloster Volkenroda in Thüringen neu besiedelt. Weitere Niederlassungen sind in Hennersdorf/Sachsen, Latrun in Israel und Makak in Kamerun. 2009 ist die „Weggemeinschaft“ zur Jesus-Bruderschaft hinzugekommen: Frauen und Männer, die die Spiritualität und die Ziele der Jesus-Bruderschaft bejahen, können dezentral lebend nach einem Probejahr Mitglieder der Gemeinschaft werden. Blicken wir zurück: Innerhalb der ersten 7 Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sínd im Protestantismus weltweit ordensähnliche Gemeinschaften entstanden: neben Gemeinschaften, deren Glieder in ihren Berufen und in ihrem Lebensumfeld bleiben, aber durch eine gemeinsame Regel verbunden sind, stehen Bruderschaften und Schwesternschaften, deren Glieder zölibatär nach den evangelischen Räten leben und Familiengemeinschaften. Einige dieser Gemeinschaften verstehen sich ausdrücklich als ökumenische Kommunität in der evangelischen Kirche (ihnen entsprechen inzwischen ökumenische Kommunitäten in der katholischen Kirche, z. B. die „Gemeinschaft des neuen Weges“). Alle diese Gemeinschaften leben im ökumenischen Horizont. Einige haben Mitglieder aus verschiedenen Konfessionen, die meisten sind vernetzt mit Gemeinschaften anderer Kirchen durch persönliche Kontakte, durch gemeinsame Initiativen, gegenseitige Beratung oder gleiche Wurzeln. Konfessionelle Unterschiede sind nicht überwunden, sie treten jedoch in den Hintergrund zugunsten der gemeinsamen und grenzüberschreitenden Orientierung an Christus. Das Gebet Jesu um das EinsSein seiner Jünger wird von ihnen als Auftrag zur gelebten Einheit verstanden und aufgenommen. 1979 hat die Evangelische Kirche in Deutschland einen „Beauftragten für die Kontakte mit den Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften“ berufen. Er nimmt seinen Auftrag durch Besuche einzelner Gemeinschaften und Teilnahme an dem seit 1978 bestehenden „Treffen geistlicher Gemeinschaften“ wahr. Der Rat der EKD hat 2007 ein Votum herausgegeben: „Verbindlich leben. Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Deutschland.“ Nach einer Erhebung der EKD gab es 2007 238 geistliche Gemeinschaften unterschiedlicher Prägung. Greifbar ist nur die Zahl der zölibatär lebenden Schwestern und Brüder: es sind derzeit ca. 820. Ergänzt werden müssen diese Angaben noch durch einen Hinweis auf die weltweite Anglikanische Gemeinschaft, die ihrerseits zum reformatorischen Flügel der Weltchristenheit gehört. In ihr leben und wirken derzeit mehr als 120 Orden und geistliche Gemeinschaften, teilweise nach den alten Ordensregeln, v. a. der des Benedikt von Nursia. 12 Wie für die alten Orden und Gemeinschaften, so sind auch für die neuen Kommunitäten die Suche nach Gemeinschaft und die Bereitschaft zu einem anderen Lebensstil kennzeichnend. Frauen und Männer finden sich aus verschiedenen Orten zusammen, um gemeinsam verbindlich als Gemeinde Jesu zu leben. Anders als bei den diakonischen Gemeinschaften des 19. Jahrhundert sind bei den neuen Kommunitäten nicht die diakonischen und sozialen Aktivitäten der Ausgangspunkt, sondern die Gemeinschaft miteinander und füreinander, von der ihre Zuwendung zu anderen getragen und geprägt ist. Sie wenden sich dem Alltag zu, ohne sich in ihm zu verlieren. Sie gründen mit ihren Häusern geistliche Zentren, die Orte der Sammlung und Sendung zugleich sind. Statt von Gelübde sprechen sie lieber von „Versprechen“. Mit diesen Versprechen versuchen sie, je nach ihren Gaben und Möglichkeiten, Antwort zu geben auf die Herausforderungen unserer Zeit. Das will sagen: 1. Sie laden ein zu Gemeinschaft, während es in der Gesellschaft immer noch einen starken Zug zum Privatisieren gibt. 2. Sie praktizieren das miteinander Teilen und den bewussten Verzicht, während in der Gesellschaft der Konsum dem Menschen immer mehr Probleme bereitet. 3. Sie wollen die Entfaltung und Reifung der Persönlichkeiten miteinander, während vielfach die Neigung umgeht, Selbstverwirklichung des Menschen für sich allein zu betreiben. 4. Sie leben in einer innerlich bejahten Verbindlichkeit, während in der Gesellschaft die Tendenz zur Unverbindlichkeit umgeht und Verpflichtung eher als Zwang angesehen wird. 5. Sie leben einen alternativen Lebensstil, während man im Allgemeinen weitermacht, ohne zu wissen, wie man den Problemen entrinnen kann. 6. Sie bieten Orte der Ruhe und Einkehr an, während Zeitgenossen zunehmend von Hektik bedroht sind. 7. Sie sind ein Versuchsfeld für praktizierte Ökumene mit dem Mut, heute schon ansatzweise die Einheit der Kirche von Morgen zu leben, während das Gespräch um Annäherung zwischen den Kirchen sonst noch wenig praktische Konsequenzen zeigt. Die dementsprechend zeitgemäßen „Versprechen“, die beim Eintritt in die Gemeinschaft abgelegt werden, enthalten – je nach der unterschiedlichen Prägung der Gemeinschaft – meist drei Elemente: 1) Bereitschaft zur Armut als Gütergemeinschaft oder als Verpflichtung zur Abgabe eines Einkommensanteils, um gemeinsam übernommene Aufgaben zu bestreiten. 2) Ehelosigkeit nicht aus Askese, sondern um der Hingabe an Jesus und der größeren Verfügbarkeit in seiner Nachfolge willen oder Treue in der Ehe als Zeugnis der Treue um der Treue Gottes in Christus willen. 3) Gehorsam als Bereitschaft, sich ganz auf diese Kommunität einzulassen und in ihr Jesus nachfolgen zu wollen. Mit der unterschiedlichen Ausgestaltung und Akzentsetzung ihres gemeinsamen Lebens wollen die Kommunitäten nicht Abspaltung von der Kirche, sondern „Kirchlein in der Kirche für die Kirche“ sein. 1966 wurde Karl Barth, der große reformierte Theologe in Basel, gebeten, sich zum Thema „Mönchtum“ zu äußern. (Diese Frage an ihn kam nicht von ungefähr. Schon 1955 war Barth in seiner „Kirchliche(n) Dogmatik“ gegenüber der Überschätzung der Ehe im Protestantismus in Würdigung neutestamentlicher Texte für das Recht der Berufung zur Ehelosigkeit eingetreten. Ausführlich hat er das Recht von Luthers Kritik am Mönchtum klar zu Geltung gebracht, aber gerade vom evan-gelischen Ansatz her die Möglichkeit eines legitimen evangelischen Mönchtums aufgewiesen. 1966, zwei Jahre vor seinem Tod, schreibt Barth: „Das monastische Leben dieser Menschen, ihr besonderer Dienst, ihre besondere Gemeinschaft untereinander, ihre besondere Ordnung, Arbeitsweise und Zielsetzung haben ihren Grund, ihren Sinn und ihr Recht darin, dass sie je an ihrem Ort, in ihrer Art exemplarisch das Leben der sie alle umfassenden Kirche, das heißt des Volkes Gottes oder des Leibes Christi darstellen.) Barth schreibt: „“.Sie sind exemplarisch die Brüder und Schwestern aller Christen.“ und „Sie sind exemplarisch die Brüder und Schwestern aller Menschen“. 13 14