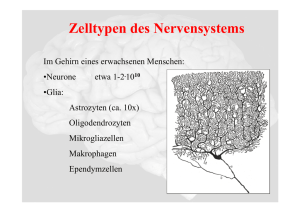

Neurone

Werbung

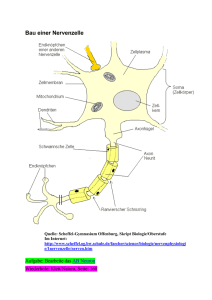

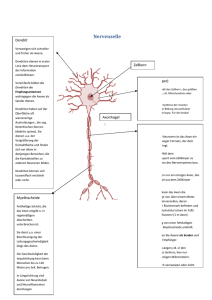

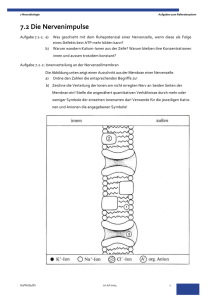

Nervengewebe Neurone - eigentliche Nervenzellen - Sinneszellen Gliazellen - ZNS-Glia - PNS-Glia Neurone: Formen und Vorkommen apolar: Sinneszellen - Innenohr, Geschmacksknospen unipolar: Sinneszellen - Retina, Riechzellen bipolar: Netzhaut, Innenohr pseudounipolar: sensorische Neurone - Spinalganglion, Hirnnervenneurone multipolar: alle ZNS-Neurone, vegetative Ganglienzellen Neurone: Spezialfärbungen Golgi-Imprägnation - Markierung mit Kaliumdichromat und Silbernitrat - erfasst das gesamte Neuron: Dendriten, Axon, Soma Nissl-Färbung - Farbstoffe: Thionin, Toluidinblau, Cresylviolett - Färbung von RNA und ER Nissl-Substanz - nur in Soma und Dendriten, nicht im Axon Karmin-Färbung - Färbung der gesamten Neurone Neurone: Strukturen Perikaryon (Zellkörper) - Stoffwechselzentrum, Signalempfang Axon (Neurit): - 1 Axon pro Neuron - oft sehr lang (bis 1m) - distal verzweigt - leitet Efferenzen (z.B. zu Neuron, Muskel, Drüse) Dendriten: - viele, kurz, oft baumartig verzweigt - leiten Afferenzen Neuroglia ZNS - Astrozyten - Oligodendrozyten - Mikroglia - Ependym PNS - Schwann-Zellen - Mantelzellen Gliazellen im ZNS Astrozyten: - Stofftransport von Blutgefäß zu Neuron Oligodendrocyten - bilden Myelinhülle im ZNS Mikroglia - phagozytotisch aktiv Ependym - kleidet Liquorräume aus Periphere Gliazellen Mantelzellen = Satellitenzellen = Amphizyten - umgeben Perikaryen von Spinal- und vegetativen Ganglienzellen Schwannzellen - umhüllen Axone peripherer Nerven Peripherer Nerv: Bindegewebshüllen Endoneurium - umschließt einzelne Nervenfaser d.h. Axon + Schwannzellen Perineurium - umgibt kleine Nervenfaserbündel = Perineuralscheide Epineurium - umgibt ganzen Nerven Folien von Dr. Wilhelm Neurone: Aufbau 1 • Zellkörper = Perikaryon, Soma – Zellkern – viel rauhes ER, Nisselsubstanz – gut entwickelter Golgi – Mitochondrien – Lysosomen – Pigmenteinlagerungen Neurone.: Aufbau 2 • Axon = Neurit – – – – beginnt am ER-freien Axonhügel kann 1 m und länger sein kann verzweigt sein leitet Signale an Zielzellen (über Synapsen) • Dendriten – kurz, baumartig verzweigt Vergrößerung der rezeptiven Oberfläche – empfangen Signale und leiten diese zum Soma Neurone : Einteilung nach Form • unipolare Zellen • bipolare Zellen – 1 Dendrit, 1 Axon – Sonderform: pseudounipolare Zellen • z.B. Spinalganglien • multipolare Zellen – 1 Axon, viele Dendriten – Beispiele: Motoneurone, Pyramidenzellen, Purkinjezellen Neurone: Spezialfärbungen • Golgi-Imprägnation – Markierung mit Kaliumdichromat und Silbernitrat – erfasst das gesamte Neuron: Dendriten, Axon, Soma • Nissl-Färbung – Farbstoffe: Thionin, Toluidinblau, Cresylviolett – Färbung von RNA und ER – Nissel-Substanz nur in Soma und Dendriten, nicht im Axon • Karmin-Färbung – Färbung der gesamten Neurone Synapsen • Chemische Synapsen – Erregende (exzitatorische) – Hemmende (inhibitorische) • Elektrische Synapsen Chemische Synapse • Übertragung der Nervenimpulse durch Neurotransmitter • Interneuronale Synapsen – Axo-dentritische – Axo-somale – Axo-axonale • Neuromuskuläre/Neuroglanduläre Synapsen • Neurosensorische Synapsen Aufbau chemische Synapse • Präsynaptische Seite – Synaptische Bläschen – Mitochondrien, andere Zytoplasmabestandteile – Präsynaptische Membran • Postsynaptische Seite – Postsynaptische Membran – Subsynaptischer Abschnitt Neurotransmitter • Synthese im Perikaryon, am Golgi in Vesikel verpackt • Transport entlang der Neurotubuli zur Synapse • Recycling an präsynaptischer Membran • Wirkung: erregend, hemmend, modulierend • z.B. Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, GABA,Neuropeptide Erregungsbildung • Ruhepotential (Innenseite negativ, -90mV) – EZR mehr Natrium, IZR mehr Kalium • Depolarisation – Reiz Öffnung von Na-Kanälen Na-Ionen nach IZR Depolarisation (Innenseite positiv) • Repolarisation – Öffnung von K-Kanälen K-Ionen nach EZR Repolarisation. – Na-K-Pumpe: Wiederherstellung der ursprünglichen Ionenkonzentration Erregungsüberleitung an der Synapse (1) Depolarisation der präsynaptischen Membran (2) Exozytose von synaptischen Vesikeln (3) Freisetzung des Neurotransmitters in den synaptischen Spalt. (4) Neurotransmitter bindet an Rezeptoren (5) Depolarisation der postsynaptischen Membran. Gliazellen: ZNS • Astrozyten – Haupteil, sternförmig ausstrahlende Fortsätze – Funktion: Stofftransport von Blutgefäß zu Neuron • Oligodendrocyten – bilden Myelinhülle im ZNS • Mikroglia – kleine Zellen – phagozytotisch aktiv • Ependym – einschichtiges Epithel – kleidet Liquorräume aus Gliazellen: PNS • Mantelzellen = Satelittenzellen – umgeben Perikaryen von Spinal- und vegetativen Ganglienzellen • Schwannzellen – umhüllen Axone peripherer Nerven Peripherer Nerv: Bindegewebshüllen • Endoneurium – umschließt einzelne Nervenfaser (Axon + Schwannzelle) • Perineurium – umgibt kleine Nervenfaserbündel – Perineuralscheide • Epineurium – umgibt ganzen Nerv Peripherer Nerv: Zusammenfassung • Markhaltige Nervenfasern – 1 Axon + Schwannzellen – Ranvier-Schnürringe – Schmidt-Lanterman-Einkerbungen • Marklose Nervenfasern – Schwannzelle + 1-30 Axone • Endoneurium • Perineurium • Epineurium Spinalganglion: Zusammenfassung • Hinterwurzeln der Spinalnerven • Umgeben von Bindegewebskapsel • Pseudounipolare Ganglienzellen – Umgeben von Satelittenzellen • Axone der primär sensorischen Neurone – Markscheiden Vegetatives Ganglion:Zusammenfassung • Ganglien des autonomen NS • wenig Bindegewebe • viele Blutgefäße • multipolare Ganglienzellen – Kern oft exzentrisch – umgeben von wenigen Satelittenzellen • Nervenfasern – weniger myelisiert als bei Spinalganglion Rezeptoren für die Oberflächensensibilität: Beispiele • Druck – Merkel-Nervenendigungen • Berührung – Meißner-Tastkörperchen – Nervenendigungen der Haarfollikel • Vibration – Vater-Pacini-Lamellenkörperchen • Temperatur – Kalt-, Warmrezeptoren • Schmerz – Nozizeptoren Rezeptoren für Temperatur Freie Nervenendigungen • Kaltrezeptoren – Erregungsmaximum 17-36 °C – Markarme- (TypA) und marklose (Typ C) Nervenfasern – Dicht unter der Epidermis • Warmrezeptoren – Erregungsmaxiumum 40-47 °C – Marklose (Typ C) Nervenfasern – Im Korium Rezeptoren für Schmerz • Nozizeptoren • Freie Nervenendigungen von markarmen (Typ A) bzw. marklosen (Typ C) Nervenfasern • Vorkommen: Haut, Schleimhaut, Muskulatur, Bindegewebe, Gelenkkapseln, Periost, Gefäßwände, seröse Häute Neurone.: Aufbau 2 • Axon = Neurit – – – – beginnt am ER-freien Axonhügel kann 1 m und länger sein kann verzweigt sein leitet Signale an Zielzellen (über Synapsen) • Dendriten – kurz, baumartig verzweigt Vergrößerung der rezeptiven Oberfläche – empfangen Signale und leiten diese zum Soma Neurone : Einteilung nach Form • unipolare Zellen • bipolare Zellen – 1 Dendrit, 1 Axon – Sonderform: pseudounipolare Zellen • z.B. Spinalganglien • multipolare Zellen – 1 Axon, viele Dendriten – Beispiele: Motoneurone, Pyramidenzellen, Purkinjezellen Neurone: Spezialfärbungen • Golgi-Imprägnation – Markierung mit Kaliumdichromat und Silbernitrat – erfasst das gesamte Neuron: Dendriten, Axon, Soma • Nissl-Färbung – Farbstoffe: Thionin, Toluidinblau, Cresylviolett – Färbung von RNA und ER – Nissel-Substanz nur in Soma und Dendriten, nicht im Axon • Karmin-Färbung – Färbung der gesamten Neurone Synapsen • Chemische Synapsen – Erregende (exzitatorische) – Hemmende (inhibitorische) • Elektrische Synapsen Chemische Synapse • Übertragung der Nervenimpulse durch Neurotransmitter • Interneuronale Synapsen – Axo-dentritische – Axo-somale – Axo-axonale • Neuromuskuläre/Neuroglanduläre Synapsen • Neurosensorische Synapsen Aufbau chemische Synapse • Präsynaptische Seite – Synaptische Bläschen – Mitochondrien, andere Zytoplasmabestandteile – Präsynaptische Membran • Postsynaptische Seite – Postsynaptische Membran – Subsynaptischer Abschnitt Neurotransmitter • Synthese im Perikaryon, am Golgi in Vesikel verpackt • Transport entlang der Neurotubuli zur Synapse • Recycling an präsynaptischer Membran • Wirkung: erregend, hemmend, modulierend • z.B. Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, GABA,Neuropeptide Erregungsbildung • Ruhepotential (Innenseite negativ, -90mV) – EZR mehr Natrium, IZR mehr Kalium • Depolarisation – Reiz Öffnung von Na-Kanälen Na-Ionen nach IZR Depolarisation (Innenseite positiv) • Repolarisation – Öffnung von K-Kanälen K-Ionen nach EZR Repolarisation. – Na-K-Pumpe: Wiederherstellung der ursprünglichen Ionenkonzentration Erregungsüberleitung an der Synapse (1) Depolarisation der präsynaptischen Membran (2) Exozytose von synaptischen Vesikeln (3) Freisetzung des Neurotransmitters in den synaptischen Spalt. (4) Neurotransmitter bindet an Rezeptoren (5) Depolarisation der postsynaptischen Membran. Gliazellen: ZNS • Astrozyten – Haupteil, sternförmig ausstrahlende Fortsätze – Funktion: Stofftransport von Blutgefäß zu Neuron • Oligodendrocyten – bilden Myelinhülle im ZNS • Mikroglia – kleine Zellen – phagozytotisch aktiv • Ependym – einschichtiges Epithel – kleidet Liquorräume aus Gliazellen: PNS • Mantelzellen = Satelittenzellen – umgeben Perikaryen von Spinal- und vegetativen Ganglienzellen • Schwannzellen – umhüllen Axone peripherer Nerven Peripherer Nerv: Bindegewebshüllen • Endoneurium – umschließt einzelne Nervenfaser (Axon + Schwannzelle) • Perineurium – umgibt kleine Nervenfaserbündel – Perineuralscheide • Epineurium – umgibt ganzen Nerv Peripherer Nerv: Zusammenfassung • Markhaltige Nervenfasern – 1 Axon + Schwannzellen – Ranvier-Schnürringe – Schmidt-Lanterman-Einkerbungen • Marklose Nervenfasern – Schwannzelle + 1-30 Axone • Endoneurium • Perineurium • Epineurium Spinalganglion: Zusammenfassung • Hinterwurzeln der Spinalnerven • Umgeben von Bindegewebskapsel • Pseudounipolare Ganglienzellen – Umgeben von Satelittenzellen • Axone der primär sensorischen Neurone – Markscheiden Vegetatives Ganglion:Zusammenfassung • Ganglien des autonomen NS • wenig Bindegewebe • viele Blutgefäße • multipolare Ganglienzellen – Kern oft exzentrisch – umgeben von wenigen Satelittenzellen • Nervenfasern – weniger myelisiert als bei Spinalganglion Rezeptoren für die Oberflächensensibilität: Beispiele • Druck – Merkel-Nervenendigungen • Berührung – Meißner-Tastkörperchen – Nervenendigungen der Haarfollikel • Vibration – Vater-Pacini-Lamellenkörperchen • Temperatur – Kalt-, Warmrezeptoren • Schmerz – Nozizeptoren Rezeptoren für Temperatur Freie Nervenendigungen • Kaltrezeptoren – Erregungsmaximum 17-36 °C – Markarme- (TypA) und marklose (Typ C) Nervenfasern – Dicht unter der Epidermis • Warmrezeptoren – Erregungsmaxiumum 40-47 °C – Marklose (Typ C) Nervenfasern – Im Korium Rezeptoren für Schmerz • Nozizeptoren • Freie Nervenendigungen von markarmen (Typ A) bzw. marklosen (Typ C) Nervenfasern • Vorkommen: Haut, Schleimhaut, Muskulatur, Bindegewebe, Gelenkkapseln, Periost, Gefäßwände, seröse Häute Neurone: Aufbau 1 • Zellkörper = Perikaryon, Soma – Zellkern – viel rauhes ER, Nisselsubstanz – gut entwickelter Golgi – Mitochondrien – Lysosomen – Pigmenteinlagerungen Neurone.: Aufbau 2 • Axon = Neurit – – – – beginnt am ER-freien Axonhügel kann 1 m und länger sein kann verzweigt sein leitet Signale an Zielzellen (über Synapsen) • Dendriten – kurz, baumartig verzweigt Vergrößerung der rezeptiven Oberfläche – empfangen Signale und leiten diese zum Soma Neurone : Einteilung nach Form • unipolare Zellen • bipolare Zellen – 1 Dendrit, 1 Axon – Sonderform: pseudounipolare Zellen • z.B. Spinalganglien • multipolare Zellen – 1 Axon, viele Dendriten – Beispiele: Motoneurone, Pyramidenzellen, Purkinjezellen Neurone: Spezialfärbungen • Golgi-Imprägnation – Markierung mit Kaliumdichromat und Silbernitrat – erfasst das gesamte Neuron: Dendriten, Axon, Soma • Nissl-Färbung – Farbstoffe: Thionin, Toluidinblau, Cresylviolett – Färbung von RNA und ER – Nissel-Substanz nur in Soma und Dendriten, nicht im Axon • Karmin-Färbung – Färbung der gesamten Neurone Synapsen • Chemische Synapsen – Erregende (exzitatorische) – Hemmende (inhibitorische) • Elektrische Synapsen Chemische Synapse • Übertragung der Nervenimpulse durch Neurotransmitter • Interneuronale Synapsen – Axo-dentritische – Axo-somale – Axo-axonale • Neuromuskuläre/Neuroglanduläre Synapsen • Neurosensorische Synapsen Aufbau chemische Synapse • Präsynaptische Seite – Synaptische Bläschen – Mitochondrien, andere Zytoplasmabestandteile – Präsynaptische Membran • Postsynaptische Seite – Postsynaptische Membran – Subsynaptischer Abschnitt Neurotransmitter • Synthese im Perikaryon, am Golgi in Vesikel verpackt • Transport entlang der Neurotubuli zur Synapse • Recycling an präsynaptischer Membran • Wirkung: erregend, hemmend, modulierend • z.B. Acetylcholin, Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, GABA,Neuropeptide Erregungsbildung • Ruhepotential (Innenseite negativ, -90mV) – EZR mehr Natrium, IZR mehr Kalium • Depolarisation – Reiz Öffnung von Na-Kanälen Na-Ionen nach IZR Depolarisation (Innenseite positiv) • Repolarisation – Öffnung von K-Kanälen K-Ionen nach EZR Repolarisation. – Na-K-Pumpe: Wiederherstellung der ursprünglichen Ionenkonzentration Erregungsüberleitung an der Synapse (1) Depolarisation der präsynaptischen Membran (2) Exozytose von synaptischen Vesikeln (3) Freisetzung des Neurotransmitters in den synaptischen Spalt. (4) Neurotransmitter bindet an Rezeptoren (5) Depolarisation der postsynaptischen Membran. Gliazellen: ZNS • Astrozyten – Haupteil, sternförmig ausstrahlende Fortsätze – Funktion: Stofftransport von Blutgefäß zu Neuron • Oligodendrocyten – bilden Myelinhülle im ZNS • Mikroglia – kleine Zellen – phagozytotisch aktiv • Ependym – einschichtiges Epithel – kleidet Liquorräume aus Gliazellen: PNS • Mantelzellen = Satelittenzellen – umgeben Perikaryen von Spinal- und vegetativen Ganglienzellen • Schwannzellen – umhüllen Axone peripherer Nerven Peripherer Nerv: Bindegewebshüllen • Endoneurium – umschließt einzelne Nervenfaser (Axon + Schwannzelle) • Perineurium – umgibt kleine Nervenfaserbündel – Perineuralscheide • Epineurium – umgibt ganzen Nerv Peripherer Nerv: Zusammenfassung • Markhaltige Nervenfasern – 1 Axon + Schwannzellen – Ranvier-Schnürringe – Schmidt-Lanterman-Einkerbungen • Marklose Nervenfasern – Schwannzelle + 1-30 Axone • Endoneurium • Perineurium • Epineurium Spinalganglion: Zusammenfassung • Hinterwurzeln der Spinalnerven • Umgeben von Bindegewebskapsel • Pseudounipolare Ganglienzellen – Umgeben von Satelittenzellen • Axone der primär sensorischen Neurone – Markscheiden Vegetatives Ganglion:Zusammenfassung • Ganglien des autonomen NS • wenig Bindegewebe • viele Blutgefäße • multipolare Ganglienzellen – Kern oft exzentrisch – umgeben von wenigen Satelittenzellen • Nervenfasern – weniger myelisiert als bei Spinalganglion Rezeptoren für die Oberflächensensibilität: Beispiele • Druck – Merkel-Nervenendigungen • Berührung – Meißner-Tastkörperchen – Nervenendigungen der Haarfollikel • Vibration – Vater-Pacini-Lamellenkörperchen • Temperatur – Kalt-, Warmrezeptoren • Schmerz – Nozizeptoren Rezeptoren für Temperatur Freie Nervenendigungen • Kaltrezeptoren – Erregungsmaximum 17-36 °C – Markarme- (TypA) und marklose (Typ C) Nervenfasern – Dicht unter der Epidermis • Warmrezeptoren – Erregungsmaxiumum 40-47 °C – Marklose (Typ C) Nervenfasern – Im Korium Rezeptoren für Schmerz • Nozizeptoren • Freie Nervenendigungen von markarmen (Typ A) bzw. marklosen (Typ C) Nervenfasern • Vorkommen: Haut, Schleimhaut, Muskulatur, Bindegewebe, Gelenkkapseln, Periost, Gefäßwände, seröse Häute