Powerpoint-Datei - Karen

Werbung

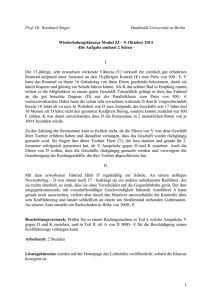

Fachlehrgang Verkehrsrecht Verkehrsverwaltungsrecht Referentin : Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht Karen Lessing, Köln [email protected] Themenübersicht • Teil 1 : Fahrerlaubnisrecht • Teil 2 : Die verkehrsbehördliche Anordnung • Teil 3 : Das Abschleppen von Fahrzeugen • Teil 4 : Rechtsmittel Teil 1 : Fahrerlaubnisrecht • Kapitel 1 : Grundlagen des Fahrerlaubnisrechts • Kapitel 2 : Fahreignung und Befähigung • Kapitel 3 : Verwaltungsbehördliche Maßnahmen aus Anlass des Führens eines KfZ • Kapitel 4 : Ausländische Fahrerlaubnis • Kapitel 5 : Grundfragen zur Registereintragung Kapitel 1 : Grundlagen des Fahrerlaubnisrechts • Übersicht : • Grundzüge der Reform des Fahrerlaubnisrechts und FE-Klassen • Rechtsquellen des Fahrerlaubnisrechts • Fahrerlaubnisrecht und Verwaltungsverfahren § 1 : Grundzüge der Reform des FE-Rechts und FE-Klassen • Das Fahrerlaubnisrecht wurde in Umsetzung von EG-Richtlinien grundlegend verändert durch - Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer Gesetze vom 24.4.1998 - Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften – FeV - vom 18.8.1998 - Weitere zahlreiche Änderungen des StVG und der FeV Überblick über die FE-Klassen (vgl. § 6 FeV) • A : Krafträder mit mehr als 50 ccm • A1 : Krafträder der Klasse A bis 125 ccm und bis 11 kW (Leichtkrafträder) • B : KfZ bis 3,5 t und neun Sitzen • C : KfZ über 7,5 t • C1 : KfZ zwischen 3,5 t und 7,5 t • D : Kfz zur Personenbeförderung mit mehr als acht Fahrgastplätzen • D1 : KfZ zur Personenbeförderung mit mehr als acht und maximal 16 Fahrgastplätzen • M : Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 ccm § 2 : Rechtsquellen des FE-Rechts • Europäische Vorschriften : - Erste EG-Führerschein-Richtlinie vom 4.12.1980 - Zweite EG-Führerschein-Richtlinie vom 29.7.1991 Rechtsquellen des FE-Rechts • Grundgesetz (Beispiele) : - Art. 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 GG : grds. Anspruch auf Erteilung der FE - Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG : Verkehrssicherheit als Grundrecht - Entscheidungen des BVerfG zu Fahrtenbuchauflage und Fahrverbot Rechtsquellen des FE-Rechts • - Förmliche Bundesgesetze : StVG Fahrlehrergesetz Kraftfahrsachverständigengesetz Personenbeförderungsgesetz Bundeszentralregistergesetz Gesetz über die Errichtung des KBA StGB und StPO Rechtsquellen des FE-Rechts • Verordnungen (vgl. § 6 StVG) : - StVO FeV StVZO IntKfzVO Rechtsquellen des FE-Rechts • Allgemeine Verwaltungsvorschriften • Verwaltungsrichtlinien • Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung § 3 : FE-Recht und Verwaltungsverfahren • Antrag auf Erteilung der FE - Der Antrag ist nach § 21 FeV bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde/Stelle oder der FE-Behörde schriftlich zu stellen. FE-Recht und Verwaltungsverfahren • Zuständigkeiten (§§ 73, 74 FeV): - Sachlich zuständig sind in aller Regel die Landkreise und kreisfreien Städte (je nach Landesrecht aber auch kreisangehörige Städte und Gemeinden möglich) - Örtlich zuständig ist die FE-Behörde des Wohnortes (hat der Betroffene keinen Wohnoder Aufenthaltsort im Inland, ist jede untere Verwaltungsbehörde zuständig) FE-Recht und Verwaltungsverfahren • Verhältnis Straßenverkehrsrecht zu jeweiligem Landesverwaltungsverfahrensgesetz : - Das StVG und die darauf beruhenden Vorschriften der FeV gehen als spezialgesetzliche Regelungen vor - Die Regelungen des LVwVfG bleiben anwendbar, soweit es sich um andere Gründe als die der „Nichteignung“ bzw. „Nichtbefähigung“ handelt (z.B. Rücknahme und Widerruf) FE-Recht und Verwaltungsverfahren • Verfahrensrecht und Verfahrensvorschriften des VwVfG : - § 25 VwVfG : Beratung und Auskunft - § 28 VwVfG : Anhörung - § 29 VwVfG : Akteneinsicht - § 39 VwVfG : Begründung des VA - § 24 VwVfG : Untersuchungsgrundsatz FE-Recht und Verwaltungsverfahren • Verfahrensrechte speziell zur Anordnung der sofortigen Vollziehung - Die FE-Behörde kann unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO neben der Entziehung der FE zugleich deren sofortige Vollziehung anordnen. - Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist zu begründen, es muss ein über die Gründe des VA hinausgehendes weiteres Vollziehungsinteresse vorliegen. Kapitel 2 : Fahreignung und Befähigung • Übersicht : • • • • • • • • • • • • Rechtsgrundlagen und Begriffe Sachverhaltsermittlung und Beweislast bei Fahreignung Alkohol und Fahreignung BTM und Arzneimittel, Drogen und Fahreignung Weitere Eignungsfragen (Alter, Krankheit etc.) Das Punktsystem Befähigung zum Führen von KfZ Die Begutachtung zur Fahreignung Bindung der Verwaltung an die strafgerichtliche Entscheidung Erteilung der FE Entziehung der FE Neuerteilung der FE § 4 : Rechtsgrundlagen und Begriffe • Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, bedarf nach § 2 Abs. 1 S. 1 StVG der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (FE-Behörde). • Die FE ist – neben anderen Voraussetzungen – zu erteilen, wenn der Bewerber geeignet ist. Rechtsgrundlagen und Begriffe • Nach § 2 Abs. 4 StVG ist geeignet zum Führen von Kfz, wer - die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt und - nicht erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat . Rechtsgrundlagen und Begriffe • Ist der Bewerber aufgrund körperlicher oder geistiger Mängel nur bedingt zum Führen von Kfz geeignet, so erteilt die FEBehörde die FE mit Beschränkungen oder unter Auflagen, wenn dadurch das sichere Führen von Fahrzeugen gewährleistet ist. Rechtsgrundlagen und Begriffe • Bei der „Eignung“ handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der durch Gesetz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Begutachtungsleitlinien zur Fahreignung, Rechtsprechung und Literatur präzisiert wird. • Bei der Anwendung und Auslegung des Begriffs wird der Verwaltung kein Beurteilungsspielraum eingeräumt. • Die Verwaltungsentscheidung ist gerichtlich voll überprüfbar. Körperliche Eignung • Die körperliche Eignung ist dann ausgeschlossen, wenn körperliche Mängel vorliegen, die weder technisch noch medikamentös oder psychologisch kompensierbar sind • Beispiele : Querschnittslähmung, schwere Fälle von Bluthochdruck Geistige Eignung • Die geistige Eignung kann beeinträchtigt sein bei - Herabsetzung der intellektuellen, psychisch-funktionalen und/oder psychophysischen Leistungsfähigkeit, die sich auf die Verkehrsteilnahme unmittelbar auswirkt oder bei der eine negative Auswirkung nahe liegend ist Charakterliche Eignung • Der Begriff der charakterlichen Eignung ist weit zu verstehen • Unter den Begriff fallen - Überdauernde Persönlichkeitsmerkmale wie zuverlässige Selbstbeobachtung, Selbstkontrolle, vorausschauende Verhaltensplanung, emotionale Labilität, erhöhte situative Beeinflussbarkeit, Aggressivität) - Verkehrsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen, die das Verhalten im Straßenverkehr in positiver bzw. negativer Weise bestimmen können Bedingte Eignung • Ist der Bewerber nur bedingt geeignet, kann jedoch durch Auflagen und Beschränkungen das sichere Führen des Kfz gewährleistet werden, hat der Bewerber mit Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einen Rechtsanspruch auf eine entsprechend modifizierte FE (§ 2 Abs. 4 S. 2 StVG, §§ 11 Abs. 2 S. 1, 23 Abs. 2 FeV) Auflagen • Eine Auflage ist eine Bestimmung, durch die dem Betroffenen ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird (§ 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG), also fahrerbezogen • Die Auflage beinhaltet die Anweisung an den Betroffenen, sich in bestimmter Weise zu verhalten, z.B. - Tragen einer Sehhilfe/Kontaktlinsen - Fahrten nur in einem bestimmten Gebiet - Umkreisbeschränkung - Tageszeitbeschränkungen Beschränkung • Die Beschränkung ist fahrzeugbezogen, z.B. - FE beschränkt auf eine bestimmte Fahrzeugart (z.B. PKW mit Hubraum bis …) - FE beschränkt auf ein bestimmtes Fahrzeug mit besonderen Einrichtungen, z.B. automatisches Getriebe, besonderes Lenkrad) § 5 : Sachverhaltsermittlung und Beweislast bei Fahreignung • Ausgangspunkt ist der Untersuchungsgrundsatz, der sowohl im Verwaltungsverfahren als auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gilt. • Dieser Grundsatz hat im StVG seine Ausprägung erfahren (vgl. § 2 Abs. 7 und 8 StVG) und wird durch die §§ 11 ff. FeV weiter präsisiert Umfassende Würdigung • Ständige Rechtsprechung des BVerwG : - Die Eignung beurteilt sich auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung der Gesamtpersönlichkeit nach dem Maßstab seiner Gefährlichkeit für den Straßenverkehr. - Dabei sind sämtliche im Einzelfall bedeutsamen Umstände heranzuziehen, die Aufschluss über die körperliche, geistige und charakterliche Eignung geben können. Beweislast • Im Antragsverfahren auf Erlass eines begünstigenden VA (z.B. Erteilung der FE) muss die Behörde dem Antrag jedenfalls dann stattgeben, wenn der Antragsteller aufgrund des materiellen Rechts einen Anspruch auf den Erlass des beantragten VA hat und die Voraussetzungen einer rechtshindernden Ausnahme nicht erwiesen sind • Aber : hat der Bewerber z.B. durch eine Trunkenheitsfahrt „unter Beweis gestellt“, dass er nicht geeignet ist, so ist er in der Folge beweispflichtig, dass er seine Eignung wiederhergestellt hat • Im Verfahren auf Wiedererteilung der FE trägt der Antragsteller die Beweislast für die Wiedererlangung seiner Fahreignung § 6 : Alkohol und Fahreignung • Maßgebliche Vorschriften / Rechtsgrundlagen : - § 2 Abs. 2 i.V.m. Abs. 4 StVG : Definition Eignung - § 3 Abs. 1 StVG i.V.m. § 46 FeV : Entziehung der FE bei Ungeeignetheit - §§ 11, 13 FeV : weitere Einzelheiten zur Eignungsfeststellung im Zusammenhang mit Alkohol - Anlage 4 (zur FeV) Nr. 8 : Differenzierung Alkoholmißbrauch / Alkoholabhängigkeit - Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung Bestimmung der BAK nach der Widmark´schen Formel - Formel : Menge Alkohol in Gramm abzüglich durchschnittliches Resorptionsdefizit dividiert durch reduziertes Körpergewicht - Berechnung Menge Alkohol für 1 Liter : Prozentangabe bei Getränk multipliziert mit 8 - Bsp für Alkoholmenge : 1 Liter Wein 80-95 g, 1 Liter Bier 38-43 g - Reduziertes Körpergewicht : bei Männern Körpergewicht multipliziert mit 0,7; bei Frauen Körpergewicht multipliziert mit 0,6 - Durchschnittliches Resorptionsdefizit : 10 g Alkohol Beispiel zur Errechnung des Annäherungswertes der BAK : - Ausgangssituation : Mann, 100 kg Gewicht, Trinkmenge 1 Liter Bier (5 % Vol.) - Berechnung Alkoholmenge : 1 Liter Bier = 5 % Vol. x 8 = 40 g ./. 10 g Rd = 30 g - Berechnung reduziertes Körpergewicht : 100 kg x 0,7 = 70 kg - Umsetzung der Formel : 30 : 70 = 0,43 o/oo Alkoholabhängigkeit : - Kriterien s. Begutachtungsleitlinien - Bei einer BAK von 2,21 o/oo besteht hinreichend Anlaß für die Annahme des Bestehens einer dauerhaften und ausgeprägten Alkoholproblematik Alkoholmissbrauch (Definition) : - Alkoholmissbrauch liegt vor, wenn - ohne dass bereits Alkoholabhängigkeit vorliegt - das Führen von Kfz und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt werden können. - Sicheres Trennen setzt voraus, dass sich der Betroffene nach Alkoholkonsum und vor Fahrtantritt über die Grundsätze des Alkoholabbaus im Klaren ist und sich mit den Auswirkungen des Alkoholkonsums auf seine Fahreignung befasst. Klärung von Zweifeln (§ 13 FeV) - Nach § 13 Nr 2a FeV ist ein m-p Gutachten beizubringen, wenn Anzeichen für Alkoholmissbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme von Alkoholmissbrauch begründen - § 13 Nr 2 b FeV : Bei wiederholten Zuwiderhandlungen ist ein m-p Gutachten beizubringen, wobei bereits zwei Ordnungswidrigkeiten nach § 24 a StVG ausreichen - § 13 Nr. 2 c FeV : ein m-p Gutachten ist beizubringen bei einer BAK von 1,6 o/oo oder AAK von 0,8 mg/l Führen eines Fahrzeuges - Muss nicht zwingend im Fahren eines Fahrzeuges liegen - Ausreichend sind vorbereitende Handlungen, z.B. Anlassen des Motors, Lösen der Handbremse, Stecken des Schlüssels in das Zündschloss - Nicht ausreichend : Aufschließen der Fahrertür und Platznehmen auf dem Fahrersitz Alkoholgenuss ohne Bezug zum Straßenverkehr - Rechtsprechung des BVerfG und BVerwG zum einmaligen/gelegentlichen Cannabiskonsum ist auf Alkohol nicht anwendbar - Feststellung schwerer Alkoholisierung gibt Anlass zur Annahme, dass eine weit überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung gegeben ist - Umstritten ist, ob Eignungszweifel berechtigt sind Eignung nach Beendigung des Alkoholmissbrauchs • Erfordert den sicheren Hinweis auf - eine Änderung des Trinkverhaltens (gerade nicht Abstinenz !!) und - nunmehrige Fähigkeit des Betroffenen, das Führen von KfZ und einen die Fahrsicherheit beeinträchtigenden Alkoholkonsum hinreichend sicher zu trennen Eignung nach Beendigung der Alkoholabhängigkeit • Bei Alkoholabhängigkeit ist Eignung grds. zu verneinen, kann jedoch wieder bestehen, wenn : - nach Entwöhnungsbehandlung die Abhängigkeit nicht mehr besteht und - eine in der Regel einjährige Abstinenz nachgewiesen ist § 7 : BTM und Arzneimittel, Drogen und Fahreignung • BVerwG : die unterschiedliche Behandlung von Alkohol, Cannabis und anderen Betäubungsmitteln im Hinblick auf die Fahreignung verstößt nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG Einnahme von BTM (außer Cannabis) • h.M. : bereits der einmalige Konsum von „harten Drogen“ schließt im Regelfall die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen aus. Auf regelmäßigen Drogenkonsum oder Abhängigkeit kommt es nicht an. • a.A. HessVGH : einmaliger Kokain/AmphetaminKonsum führt noch nicht zwingend zur Entziehung der FE, begründet aber Zweifel an der Eignung, die durch Anordnung einer Begutachtung aufzuklären sind Teilnahme am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss • Maßgeblich ist Nr. 9.2 der Anlage 4 zur FeV (im Anhang zum Skript) • Unterscheidung zwischen - Regelmäßiger Einnahme : weder Eignung noch bedingte Eignung - Gelegentliche Einnahme :grds. Eignung oder bedingte Eignung, wenn Trennung von Konsum und Fahren, nicht zusätzlich Alkohol, keine Störung der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust Teilnahme am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss • Es bestehen in jedem Fall Eignungszweifel • Im akuten Haschischrausch sowie während der Dauer der mehrstündigen Abklingphase ist die Fahrtüchtigkeit aufgehoben Fahreignung bei Cannabiskonsum ohne Zusammenhang mit dem Straßenverkehr • BVerfG : aus dem Konsum von Cannabis können erhebliche Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs hervorgehen. Es ist aber nach Art und Intensität den Konsums zu unterscheiden • Der einmalige oder nur gelegentliche Cannabiskonsum ohne Bezug zum Straßenverkehr ist nicht als hinreichendes Verdachtselement für fehlende Eignung zu bewerten • Allein die Tatsache, dass Cannabis im PKW gefunden wird, ist kein hinreichendes Verdachtsmoment für fehlende Trennung zwischen Konsum und Fahren Regelmäßiger oder gelegentlicher Cannabiskonsum • Regelmäßiger Konsum : täglich oder nahezu täglich; ein Konsum, der nach wissenschaftlichem Kenntnisstand bereits als solcher und ohne Hinzutreten weiterer Umstände im Regelfall die Fahreignung des Konsumenten ausschließt. • Gelegentlicher Konsum : mehrfach, aber nicht täglich oder gewohnheitsmäßig Missbräuchliche Einnahme von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln/Stoffen • Definition nach Anlage 4 Nr. 9.4 : regelmäßig übermäßiger Gebrauch (Gebrauch außerhalb ärztlicher Bestimmung) • Es geht um die durch Medikamente bedingten Veränderungen der körperlichen und seelisch-geistigen Leistungsfähigkeit, durch die ein sicheres Führen von Kfz verhindert wird Wiederherstellung der Eignung • Maßgeblich ist Nr. 9.5 der Anlage 4 • Ein Betroffener ist (wieder) geeignet, wenn er von BTM entgiftet und entwöhnt ist und eine einjährige Abstinenzphase festgestellt werden kann. Fahrerlaubnis auf Probe – besondere Aufbauseminare • Für Inhaber einer FE auf Probe, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen haben, sind besondere Aufbauseminare vorgesehen, § 2 b As. 2 S. 2 StVG i.V.m. § 36 FeV. Feststellung von Drogen- und Medikamenteneinfluss • Seit September 1997 steht das von der Bundesanstalt für Straßenwesen initiierte Schulungsprogramm „Drogenerkennung im Straßenverkehr“ zur Verfügung. • Es soll Polizeibeamte in die Lage versetzen, drogen- und medikamentenbeeinflusste Fahrer zuverlässig zu erkennen. • Das Schulungsprogramm enthält u.a. eine Checkliste (Beobachtungen zur Fahrweise, beim Anhalten oder Antreffen des Fahrers). § 8 : Weitere Eignungsfragen • • • • Krankheiten Alter Verkehrsverstöße Störungen im Sozialverhalten Krankheiten • - In Anlage 4 zur FeV geregelte Einzelfälle : Mangelndes Sehvermögen Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit Bewegungsbehinderungen Herz- und Gefäßerkrankungen Zuckerkrankheit Krankheiten des Nervensystems Psychische/geistige Störungen Krankheiten • Beispiele aus der Rechtsprechung : - Mängeldurchblutung des Gehirns, die zu plötzlichem Bewusstseinsverlust führen kann - Kreislaufzusammenbruch mit plötzlich auftretender Bewusstseinsstörung - Bei psychischen Störungen kann die Doppelbegutachtung (med. und psych.) angeordnet werden - Epileptische Anfälle (zweijähriger anfallsfreier Zeitraum wird gefordert) Alter und Eignungszweifel • Grundsatz : bei allen Menschen sind im höheren Alter gewisse Leistungsmin-derungen zu erwarten • Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass durch langjährige Verkehrs- und Bedienungserfahrung Leistungsde-fizite ausgeglichen werden können • Hohes Alter (über 80) und vorsichtige Fahrweise begründen für sich genommen noch keine Zweifel an der Eignung • Bei bedingter Eignung kommen Auflagen in Betracht (z.B. Umkreis und Tageszeit) Verkehrsverstöße und Eignungszweifel • Maßgeblich ist zunächst das Punktsystem des § 4 StVG • Auch außerhalb des Punktsystems besteht die Möglichkeit, eine MPU anzuordnen (§ 11 Abs. 3 Nr. 4 FeV) Störungen im Sozialverhalten • Störungen im Sozialverhalten (Verdacht auf paranoide oder schizophrene Psy-chose) können die Fahreignung nur aus-schließen, wenn sie sich nach Art und Ausprägung negativ auf das Führen von KfZ auswirken können • Betreffen diese Verhaltensweisen nur besondere Lebensbereiche (z.B. Umgang mit Ämtern, Ärzten etc.), sind sie für die Frage der Fahreignung irrelevant § 9 : Das Punktsystem • - Übersicht : Bedeutung und Regelungsgehalt des § 4 StVG Grundlagen Das Punktsystem und seine Maßnahmen Bindungswirkung bei Rechtskraft der Entscheidung Ausnahmen Punkterabatt Entziehung der FE nach § 4 Abs. 7 S. 1 StVG Neuerteilung der FE nach Entziehung (§ 4 Abs. 10) Die Maßnahmen aufgrund des Punktesystems Bedeutung und Regelungsgehalt des § 4 StVG • Durch das Punktsystem und seine Maßnahmen soll ein Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden • Durch das Punktsystem wird der Begriff „charakterliche Eignung“ präzisiert • Das Punktsystem findet keine Anwendung, wenn sich die Notwendigkeit früherer oder anderer Maßnahmen aufgrund anderer Vorschriften ergibt Grundlagen • - Übersicht : Mehrere Taten (§ 4 Abs. 2 Satz 2 StVG) Löschung der Punkte nach Entzug der FE Rechtsschutz gegen Mitteilungen an das Verkehrszentralregister Mehrere Taten (§ 4 Abs. 2 S. 2 StVG) • Bei mehreren tateinheitlich begangenen Taten wird nur die Zuwiderhandlung mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt • Bei Tatmehrheit erfolgt eine Addition der Einzelverstöße Löschung der Punkte nach Entzug der FE (§ 4 Abs. 2 S. 3 und 4 StVG) • Wird durch die FE-Behörde oder den Strafrichter die FE entzogen oder eine Sperre angeordnet, so werden die Punkte für die vor dieser Entscheidung begangenen Verstöße gelöscht (Punktestand sinkt auf Null) • Nicht gelöscht werden jedoch die Verstöße als solche, sie unterliegen der Tilgung nach § 29 StVG • Keine Löschung, wenn die Entziehung der FE darauf beruht, dass der Betroffene nicht an einem Aufbauseminar teilgenommen hat Rechtsschutz gegen Mitteilungen an das VZR • Charakter der Mitteilungen ist streitig : - BVerwG und NdsOVG : Mitteilungen sind keine anfechtbaren VAe, sie erzeugen nämlich keine unmittelbaren Rechtswirkungen; sie dienen lediglich als Tatsachengrundlage zur Vorbereitung von Entscheidungen der FEBehörde und der Gerichte - a.A. : OLG Karlsruhe und OLG Zweibrücken : Mitteilung ist nach §§ 23 ff. EGGVG anfechtbar Das Punktsystem und seine Maßnahmen (§ 4 Abs. 3 StVG) • - Übersicht : 8-13 Punkte (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 StVG) 14-17 Punkte (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 StVG) 18 Punkte oder mehr (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 StVG) 8-13 Punkte ( § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 StVG) • Die FE-Behörde unterrichtet den Betroffenen schriftlich über seinen Punktestand, verwarnt ihn und weist auf die Möglichkeit der Teilnahme an einem Aufbauseminar hin 14-17 Punkte (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 StVG) • Die FE-Behörde ordnet unter Fristsetzung die obligatorische Teilnahme an einem Aufbauseminar nach § 4 Abs. 8 StVG an • Hat der Betroffene bereits in den letzten fünf Jahren an einem solchen Seminar teilgenommen, ist er lediglich nochmals zu verwarnen • Die FE-Behörde muss einen schriftlichen Hinweis auf die Möglichkeit einer verkehrspsychologischen Beratung nach § 4 Abs. 9 StVG geben • Kommt der Betroffene der Anordnung zur Teilnahme an einem Aufbauseminar nicht bzw. nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, ist ihm die FE zu entziehen 18 Punkte oder mehr (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 StVG) • Bei Erreichen eines Punktestandes von 18 Punkten oder mehr besteht die gesetzliche Vermutung der Nichteignung • Die FE muss entzogen werden • Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung (Antrag nach § 80 Abs. 5 S. 1 1. Hs VwGO auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung erforderlich) Bindungswirkung (§ 4 Abs. 3 S. 2 StVG) • Bei Maßnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 3 StVG ist die FE-Behörde an die rechtskräftige Entscheidung über die Straftat oder Ordnungswidrigkeit gebunden Ausnahmen (§ 4 Abs. 5 StVG) • Erreicht oder überschreitet der Betroffene 14 oder 18 Punkte, ohne dass die FE-Behörde Maßnahmen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 StVG ergriffen hat, wird der Punktestand auf 13 (früher 9) reduziert • Erreicht oder überschreitet der Betroffene 18 Punkte, ohne dass die FE-Behörde Maßnahmen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 StVG ergriffen hat, wird der Punktestand auf 17 (früher 14) reduziert Punkterabatt / Bonussystem (§ 4 Abs. 4 StVG) • Bescheinigte Teilnahme an einem Aufbauseminar bei nicht mehr als 8 Punkten : Abzug von 4 Punkten • Bescheinigte Teilnahme an einem Aufbauseminar bei 9 - 13 Punkten : Abzug von 2 Punkten • Abzug von zwei Punkten, wenn - Vorherige Teilnahme an Aufbauseminar - Nach Erreichen von 14, aber vor Erreichen von 18 Punkten - Teilnahme an verkehrspsychologischer Beratung Vorlage der Bescheinigung innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Seminars Teilnahme an Aufbauseminar und verkehrspsychologischer Beratung nur einmal innerhalb von fünf Jahren Entziehung der FE nach § 4 Abs. 7 S. 1 StVG • Befolgt der Betroffene die Anordnung der Teilnahme an einem Aufbauseminar nicht oder nicht innerhalb der von der FE-Behörde gesetzten Frist, so ist die FE zu entziehen • Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung • Die Neuerteilung der FE erfolgt nur bei Nachweis der Teilnahme an dem Aufbauseminar • Die Entziehung der FE führt nicht zur Löschung der zuvor angesammelten Punkte Neuerteilung der FE nach Entzug gemäß § 4 Abs. 10 StVG • Eine neue FE darf frühestens sechs Monate nach Wirksamkeit der Entziehung nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 StVG erteilt werden • Die Frist beginnt mit der Ablieferung des Führerscheins • Zum Nachweis der Wiederherstellung der Fahreignung ist in der Regel ein MPUGutachten erforderlich Die Maßnahmen aufgrund des Punktesystems • Übersicht : - Allgemeines Aufbauseminar - Besonderes Aufbauseminar - Verkehrspsychologische Beratung Allgemeines Aufbauseminar • Teilnehmer sollen durch Mitwirkung an Gruppengesprächen sowie einer Fahrprobe veranlasst werden, Mängel in ihrer Einstellung zum Straßenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen und abzubauen • § 42 FeV verweist auf § 35 FeV (§ 35 gehört systematisch zu den Regelungen über die FE auf Probe) Besonderes Aufbauseminar • Das Besondere Aufbauseminar nach § 36 FeV richtet sich an FE-Inhaber, die wegen Zuwiderhandlungen nach - § 315 c Abs. 1 Nr. 1 lit.a StGB - § 316 StGB - § 323 a StGB - § 24 a StVG an einem Aufbauseminar teilnehmen müssen. Das Besondere Aufbauseminar beschäftigt sich speziell mit der Drogen- und Alkoholproblematik. Verkehrspsychologische Beratung • Diese Maßnahme nach § 4 Abs. 9 StVG, §§ 38, 71 FeV wird nicht angeordnet, sie erfolgt freiwillig. • In der Beratung soll der Betroffene in einem Einzelgespräch veranlasst werden, Mängel in seiner Einstellung zum Straßenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten zu erkennen und die Bereitschaft zu entwickeln, diese Mängel abzubauen • Notwendig ist die amtliche Anerkennung des Beraters Befähigung zum Führen von KfZ • § 2 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 5 StVG verlangt neben der Eignung auch die Befähigung zum Führen von Kfz. • Befähigt zum Führen von Kfz ist, wer - Ausreichende Kenntnisse der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften hat - Mit den Gefahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforderlichen Verhaltensweisen vertraut ist - Die zum sicheren Führen eines Fahrzeugs erforderlichen technischen Kenntnisse hat - Über ausreichende Kenntnisse einer umweltbewussten und energiesparenden Fahrweise verfügt § 10 : Befähigung zum Führen von Kfz • Die Befähigung wird durch eine Ausbildung in einer Fahrschule erworben • Der Bewerber um die FE hat seine Befähigung in einer theoretischen und einer praktischen Prüfung nachzuweisen • Die Prüfungen werden von einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-Verkehr abgenommen • Eine nicht bestandene Prüfung darf nicht vor Ablauf eines angemessenen Zeitraumes (i.d.R. zwei Wochen) wiederholt werden § 11 : Die Begutachtung zur Fahreignung • Bei Bedenken gegen die Eignung oder Befähigung des Bewerbers um eine FE kann die FE-Behörde zur Aufklärung der Eignungszweifel anordnen, dass der Bewerber - ein Gutachten oder Zeugnis eines Facharztes oder Amtsarztes - ein Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung - ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftverkehr innerhalb einer angemessenen Frist beibringt. Rechtsnatur der Aufforderung und Rechtsschutz • Bei der Anordnung, ein Gutachten beizubringen, handelt es sich um eine vorbereitende Maßnahme, die im Hinblick auf die später zu treffende Entscheidung über die Entziehung der FE der Sachverhaltsaufklärung dient • Es liegt also gerade kein Verwaltungsakt vor • Damit scheiden Anfechtungs- und Fortsetzungsfeststellungsklage aus, ebenso wie Leistungs- und Feststellungsklage • Der Betroffene kann die Rechtswidrigkeit der Anordnung wohl nur im FE-Entziehungsverfahren oder im Rahmen einer Klage auf Erstattung der Untersuchungskosten geltend machen Rechtmäßigkeit der Gutachtenanforderung • Die Gutachtenanforderung ist rechtmäßig, wenn - aufgrund konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte berechtigte Zweifel an der Kraftfahreignung des Betroffenen bestehen und - die angeordnete Überprüfung ein geeignetes und verhältnismäßiges Mittel ist, um gerade die konkret entstandenen Eignungszweifel aufzuklären Achtung : auch das rechtswidrig angeforderte (und vom Betroffenen dann beigebrachte Gutachten) ist verwertbar (nach BVerwG liegt eine neue Tatsache vor, die selbstständige Bedeutung hat) Weigerung, ein Gutachten beizubringen • Weigert sich der Betroffene zu Unrecht, einer aufgrund berechtigter Zweifel an seiner Eignung zu Recht getroffenen Anordnung zur Beibringung eines Gutachtens zu folgen, darf auf die Ungeeignetheit des Betroffenen geschlossen werden • Problem : im Falle der Nichtbeibringung des Gutachtens ist zu prüfen, ob die Anordnung zu Recht ergangen ist; der Betroffene trägt allerdings als Konsequenz das Risiko, das mit der Nichtvorlage verbunden ist Verfahrensfehlerfreie Anordnung (§ 11 Abs. 6 FeV) • Dem Betroffenen müssen die Eignungszweifel der Behörde nachvollziehbar mitgeteilt werden • Die Gutachtenanforderung muss aus sich heraus verständlich sein • Der Betroffene muss den Anlass erkennen können • Die verdachtsbegründenden Tatsachen müssen so genau bezeichnet sein, dass der Betroffene abschätzen kann, ob hinreichender Anlass zu der angeordneten Überprüfung seiner Fahreignung besteht Grundsätze für die Durchführung der Untersuchung (§ 11 Abs. 5 FeV) Anlassbezogene Untersuchung • • Beachtung der von der FE-Behörde vorgegebenen Fragestellung • Verwendung der von der FE-Behörde zugesandten Unterlagen • Nicht die gesamte Persönlichkeit des Betroffenen ist Gegenstand der Untersuchung, sondern nur die für die Fahreignung relevanten Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen • Untersuchung nur aufgrund anerkannter wissenschaftlicher Grundsätze • Vor der Untersuchung : Aufklärung des Betroffenen über Gegenstand und Zweck der Untersuchung • Anfertigung von Aufzeichnungen über die Untersuchung Besonderheiten in Fällen der §§ 13 und 14 FeV • Gegenstand der Untersuchung ist auch das voraussichtliche künftige Verhalten • Bei vorgelegener Abhängigkeit darf Abhängigkeit jetzt nicht mehr bestehen • Bei Alkoholmissbrauch (ohne Abhängigkeit) ist Trennvermögen festzustellen • Einstellungswandel • Rückfall unwahrscheinlich • Evtl. Auflagen, geeignete Kurse zur Wiederherstellung der Eignung Grundsätze für die Erstellung des Gutachtens (§ 11 Abs. 5 FeV) • Das Gutachten muss folgende Voraussetzungen erfüllen : - Abfassung in allgemeinverständlicher Sprache - Nachvollziehbarkeit - Nachprüfbarkeit - Vollständigkeit in allen wesentlichen Punkten, insb. mit Blick auf die gestellten Fragen - Darstellung und Unterscheidung zwischen Vorgeschichte und gegenwärtigem Befund Vertragliche Beziehungen • Gemäß § 11 Abs. 6 S. 5 FeV erfolgt die Untersuchung aufgrund eines Auftrages durch den Betroffenen • Zwischen dem Betroffenen und der Stelle, die begutachtet, wird ein Werkvertrag abgeschlossen • Der Betroffene kann unter den in Betracht kommenden Stellen/Ärzten frei auswählen • Der Betroffene hat Anspruch auf ein vollständiges und mängelfreies Gutachten • Der Sachverständige, der nicht von der Schweigepflicht entbunden ist, darf das Gutachten nicht an die Behörde übermitteln, er darf gegenüber der Behörde auch keine Auskünfte erteilen Kosten der Begutachtung • Grundsätzlich erfolgt die Begutachtung auf Kosten den Betroffenen, § 11 Abs. 6 S. 2 FeV • Ist das Gutachten aufgrund berechtigter Eignungszweifel angefordert worden, trägt der Betroffene auch bei positivem Gutachten die Kosten (denn die Anforderung war rechtmäßig) • Bei rechtswidriger Gutachtenanforderung besteht ein Kostenerstattungsanspruch § 12 : Die Bindung der Verwaltung an die strafgerichtliche Entscheidung • Gesetzeslage : maßgeblich sind § 3 Abs. 3 und Abs. 4 StVG - Während des anhängigen Strafverfahrens darf die FE-Behörde den Sachverhalt in einem Entziehungsverfahren nicht berücksichtigen - Im Entziehungsverfahren darf die Behörde vom Urteil (zum Nachteil des Betr.) nicht abweichen, wenn es um die Feststellung des Sachverhaltes, die Schuldfrage oder die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen geht § 13 : Erteilung der FE (§ 2 StVG i.V.m FeV) • - Voraussetzungen Antrag (§ 2 Abs. 6 StVG, § 21 FeV) Antragsangaben (Namen, Adresse etc.) Antragsunterlagen (§ 21 Abs. 3 FeV) Ermittlungen der FE-Behörde Prüfung Anspruch auf Erteilung der FE • Sind alle Voraussetzungen erfüllt und alle Nachweise erbracht, hat der FE-Bewerber einen Anspruch auf Erteilung der FE und auf Ausstellung und Aushändigung des Führerscheins • Der FE-Behörde steht dann keinerlei Ermessen mehr zu • Die Versagung der FE ist ein Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch und Verpflichtungsklage möglich sind Fahrerlaubnis auf Probe (§ 2 a StVG) • Bei erstmaligem Erwerb der FE wird diese auf Probe erteilt • Jeder Fahranfänger muss sich in den ersten zwei Jahren nach dem erstmaligen Erwerb der FE besonders bewähren • Wird der Fahranfänger in dieser Zeit durch Verkehrsstraftaten oder –ordnungswidrigkeiten (Anlage 12 zu § 34 FeV) auffällig, wird vermutet, dass die Bewährung noch nicht vorliegt. • Die Probezeit endet vorzeitig bei Entzug oder Verzicht auf FE, mit Erteilung einer neuen FE beginnt eine neue Probezeit im Umfang der Restdauer der vorherigen Probezeit Maßnahmen der FE-Behörde (§ 2 a Abs. 2 S. 1 StVG) • Bei rechtskräftiger Entscheidung wegen Straftat oder Owi : - Teilnahme an Aufbauseminar (bei einer schwerwiegenden oder zwei weniger schwerwiegende Zuwiderhandlungen) - Schriftliche Verwarnung und Nahelegen der Teilnahme an verkehrspsychologischer Beratung bei Zuwiderhandlungen innerhalb der verlängerten Probezeit - Entzug der FE nach erneuter Zuwiderhandlung Verlängerung der Probezeit (§ 2a Abs. 2a StVG) • Die Probezeit verlängert sich um zwei Jahre, wenn - die Teilnahme an einem Aufbauseminar nach § 2 a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG angeordnet worden ist - die Anordnung nur deshalb nicht erfolgt ist, weil die FE entzogen worden ist oder der Inhaber der FE auf sie verzichtet hat Entziehung der FE (§ 2a Abs. 3 StVG) • Die FE ist zu entziehen, wenn der FEInhaber einer vollziehbaren Anordnung der FE-Behörde nach § 2a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG (Teilnahme an Aufbauseminar) innerhalb der gesetzten Frist nicht nachkommt Rechtsschutz (§ 2a Abs. 6 StVG) • gegen die Anordnung des Aufbauseminars nach § 2a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG und § 2a Abs. 4 S. 2 StVG • sowie • die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 2a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StVG und § 2a Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG • sind Widerspruch und Anfechtungsklage möglich. • Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Freiwillige Fortbildung von Inhabern der FE auf Probe (FreiwFortbV) • Verordnung über die freiwillige Fortbildung von Inhabern der FE auf Probe vom 16.05.2003 • Fortbildungsseminare werden von hierfür anerkannten Fahrlehrern durchgeführt • Über die Teilnahme wird eine Bescheinigung ausgestellt • Bei Vorlage dieser Bescheinigung verkürzt sich die Probezeit um 1 Jahr § 14 : Entziehung der Fahrerlaubnis • Die FE kann entzogen werden nach : - § 94 bzw. § 111 a StPO (Beschlagnahme und vorläufige Entziehung) - § 69 StGB (Entziehung durch strafgerichtliches Urteil) - § 3 StVG i.V.m. § 46 f. FeV (Ungeeignetheit) - § 2a StVG (Entziehung im Rahmen der FE auf Probe) - § 4 StVG (Entziehung aufgrund Punktesystems) Entziehung der FE nach § 3 StVG • Die Entziehung erfolgt, wenn sich der FEInhaber als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kfz erweist • Es besteht für die FE-Behörde keinerlei Ermessen, sie muss die FE entziehen • Mit der Entziehung erlischt die Fahrerlaubnis • Nach der Entziehung ist der Führerschein bei der Behörde abzuliefern oder zur Eintragung der Entscheidung vorzulegen „Entzug“ ausländischer FE • Bei einer ausländischen FE erlischt das Recht zum Führen eines Fahrzeuges im Inland • Der Führerschein ist bei der FE-Behörde zum Zwecke der Eintragung vorzulegen Rechtsschutz gegen die Entziehung der FE • Widerspruch und Anfechtungsklage haben grds. aufschiebende Wirkung • Die FE-Behörde kann unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO neben der Entziehung der FE auch deren sofortige Vollziehung anordnen (öffentliches Interesse oder überwiegendes Interesse eines der Beteiligten) • Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs möglich (§ 80 Abs. 5 VwGO) Entziehung der FE aufgrund des Punktesystems (§ 4 StVG) • Entziehung nach § 4 Abs. 7 S. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 StVG (Anordnung zur Teilnahme an Aufbauseminar wurde nicht nachgekommen) • Entziehung nach § 4 Abs. 7 S. 2 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 StVG (Erreichen von 18 Punkten) • Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung (§ 4 Abs. 7 S. 2 StVG) • Es ist ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung zu stellen (§ 80 Abs. 5 S. 1 1. Alt. VwGO) Entziehung der FE auf Probe • Entziehung nach § 2a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StVG (wiederholte Zuwiderhandlungen) • Entziehung nach § 2a Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StVG (Anordnung nicht nachgekommen) • Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung • Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung § 15 : Neuerteilung der FE (§ 3 Abs. 6 Nr. 1 StVG, § 20 FeV) • Mit Entzug der FE ist diese erloschen • Für die Neu(Wieder-)erteilung gelten die Vorschriften für die Ersterteilung (§20 Abs. 1 FeV) • Voraussetzunge : - Antrag - Antragsunterlagen - Fahreignung - Befähigung - Evtl. Gutachen Antrag auf Neuerteilung • Der Antrag ist bei der zuständigen Behörde zu stellen (am Wohnort) • Bei verhängter Sperre : frühestens drei Monate vor Ablauf der Sperre • Bei vorherigem Entzug nach Punkte-system : Neuerteilung frühestens sechs Monate nach Wirksamkeit der Entziehung (Frist beginnt mit Ablieferung FS) • Bei vorherigem Entzug der FE auf Probe nach „ 2a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StVG : Neuerteilung frühestens drei Monate nach Wirksamkeit der Entziehung (Frist beginnt mit Ablieferung FS) Begutachtung bei Eignungszweifeln • Zur Klärung von Eignungszweifeln kann ein medizinisch-psychologisches Gutachten angefordert werden (§§ 20 Abs. 3, 11 Abs. 3 FeV) • M-p-Gutachten ist beizubringen bei - Alkoholmißbrauch - wiederholte Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss - BAK 1,6 o/oo oder AAK 0,8 mg/l - BTM-Konsum (§ 14 FeV) Beweislast • Die Beweislast für die Wiedererlangung der Fahreignung liegt beim Kraftfahrer Umfang der Neuerteilung / „Besitzstandswahrung“ • Mit Entzug erlischt die Fahrerlaubnis • Konsequenz : wurde die FE der bisherigen Klasse 3 entzogen, ist die bisherige Klasse 3 erloschen, die neue PKW-Klasse B berechtigt lediglich zum Führen von Kfz bis 3,5 t und leichten Anhängern • Da die Klasse erloschen ist, kann es auch keine Besitzstandswahrung geben – die neue FE steht in keiner rechtlichen Beziehung zu der entzoge-nen FE • Ausnahme : § 76 Nr. 11 a FeV : auf Antrag werden ohne Ablegen der Prüfungen weitere Klassen erteilt, wenn Klasse 3 vor dem 1.4.1980 erteilt worden war Rechtsschutz • Widerspruch gegen die Ablehnung der Neuerteilung • Verpflichtungsklage ist begründet, wenn Ablehnung oder Unterlassung des Verwaltungsaktes rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist Kapitel 3 : Verwbehördl. Maßnahmen aus Anlass des Führens eines Kfz • Verkehrsunterricht (§ 48 StVO) • Fahrtenbuch (§ 31 a StVZO) • Kostentragungspflicht des Halters (§ 25a StVG) • Fahrverbot (§ 25 StVG) § 16 : Verkehrsunterricht (§ 48 StVO) • Wer Verkehrsvorschriften nicht beachtet, ist auf Vorladung der Straßenverkehrsbehörde oder des von ihr beauftragten Beamten verpflichtet, an einem Unterricht über das Verhalten im Straßenverkehr teilzunehmen. • Diese Aufforderung stellt einen VA dar, gegen den Widerspruch und Anfechtungsklage möglich sind. • Kein Strafcharakter, deshalb kann Teilnahme nicht erzwungen werden (Nicht-Teilnahme aber Ordnungswidrigkeit !) § 17 : Fahrtenbuch (§ 31 a StVZO) - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten - Verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden - Der Betroffene behält sein Recht, sich nicht selbst belasten/bezichtigen zu müssen Sinn und Zweck des Fahrtenbuchs - Anordnung ist eine Maßnahme zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs - Sie soll sicherstellen, dass künftig die Feststellung eines Fahrzeugführers nach Zuwiderhandlungen ohne Schwierigkeiten möglich ist. - Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechte werden nicht beschnitten - Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechte schützen vor Verfolgung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, nicht aber vor Maßnahmen der Gefahrenabwehr Anordnung • Bei der Fahrtenbuchanordnung handelt es sich um einen VA • Als schriftlicher VA muß er auch schriftlich begründet werden (§ 39 VwVfG) • Es sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen • Vor Erlass ist eine Anhörung erforderlich Halter i.S.d. § 31 a StVZO - Wirtschaftliche Betrachtungsweise : maßgeblich ist, wer das Fahrzeug für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsgewalt darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt - Folglich ist nicht zwingend derjenige „Halter“, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, es kommt auf die Umstände des Einzelfalles an Erheblichkeit des Verkehrsverstoßes - grds. muß ein Verkehrsverstoß von einigem Gewicht vorliegen - ausreichend : einfacher Rotlichtverstoß - nicht ausreichend : ein einmaliger unwesentlicher Verstoß, der sich weder verkehrsgefährdend auswirken kann noch Rückschlüsse auf die charakterliche Unzuverlässigkeit des Kraftfahrers zulässt - auch ausreichend : einmaliger Verstoß, der mit zumindest einem Punkt bewertet wird Unmöglichkeit der Feststellung des Fahrzeugführers - BVerwG : Feststellung des Fahrzeugführers ist unmöglich, wenn die Behörde nach den Umständen des Einzelfalles nicht in der Lage ist, den Täter zu ermitteln, obwohl sie aller angemessenen und zumutbaren Maßnahmen getroffen hat, die erfahrungsgemäß auch Erfolg haben können - Die Behörde darf den Umfang ihrer Ermittlungen an den Erklärungen des Halters (insb. bei anwaltlicher Vertretung) ausrichten - Unmöglichkeit ist dann anzunehmen, wenn sich der befragte Fahrzeughalter erkennbar weigert, an der Aufklärung des Verkehrsverstoßes sachdienlich mitzuwirken Unverzügliche Aufnahme der Ermittlungen - Der Halter ist in der Regel binnen zwei Wochen über den Verstoß zu befragen - BVerwG : bereits nach 15 Tagen kann die Erinnerung an eine bestimmte Fahrt so verblasst sein, dass auch ein auskunftswilliger Halter nicht mehr in der Lage ist, den in Frage kommenden Fahrer zuverlässig zu benennen - Ausnahme : Photo mitgesendet Mitwirkung des Betroffenen - BVerfG und BVerwG : wer selbst die Freiheit des Straßenverkehrs und seine Sicherheit gewährleistet wissen will, hat auch Mitwirkungspflichten, die der Gewährleistung dieser Freiheit und Sicherheit für alle dienen - Aussageverweigerungsrecht bietet keinen Schutz vor der Fahrtenbuchauflage - An der hinreichenden Mitwirkung fehlt es bereits, wenn der Halter den Anhörungsbogen nicht zurücksendet oder keine Angaben zum Personenkreis der Fahrzeugbenutzer macht - Die Bennennung des Fahrzeugführers nach Eintritt der Verjährung schützt nicht vor der Fahrtenbuchauflage Umfang der Fahrtenbuchauflage - Die Auflage gilt auch für Ersatzfahrzeuge (also Fahrzeug, das vor Ablauf der der Auflagenfrist an die Stelle des in der Verfügung bezeichneten Fahrzeuges tritt) - Auflage kann auch auf gesamten Fuhrpark ausgedehnt werden, wenn es zu mehreren unaufgeklärt gebliebenen Verkehrsverstößen gekommen ist und die Mitarbeiter jedes Fahrzeug nutzen können, ohne dass hierüber Aufzeichnungen gemacht werden - Unzulässig : Anforderung von Angaben über § 31 a Abs. 2 StvZO hinaus (Kilometerstände, Abfahrts- und Zielorte, Fahrstrecke) Dauer der Auflage - Grundsatz : sechs Monate - Hält die Behörde eine längere Dauer für erforderlich, müssen gewichtige Gründe dafür in den Ermessenserwägungen unter Würdigung der konkreten Tatumstände dargelegt werden - Beispiele aus der Rechtsprechung Beurteilungszeitpunkt - Die Anordnung der Fahrtenbuchauflage stellt einen Dauerverwaltungsakt dar - Die Rechtmäßigkeit richtet sich nach der Sachund Rechtslage im Zeitpunkt der jeweils letzten Tatsacheninstanz (OVG Saarland : Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung) - Die Fahrtenbuchauflage wird nicht durch bloßen Zeitablauf unverhältnismäßig (BVerwG : drei Jahre zwischen Verkehrsverstoß und Berufungsverhandlung) Anordnung der sofortigen Vollziehung • Grundsätzlich haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Fahrtenbuchauflage aufschiebende Wirkung • Üblicherweise wird die sofortige Vollziehung angeordnet • Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO (Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs) ist möglich Pflichten des FahrtenbuchFührers - Die einzutragenden Tatsachen ergeben sich aus § 31 a Abs. 2 - Aushändigungs- und Aufbewahrungspflicht (§ 31 a Abs. 3) - Nichterfüllung der Pflichten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar Streitwert - Grundsatz nach Streitwertkatalog : 400,Euro je Monat - NdsOVG : 250,- Euro je Monat § 18 : Kostentragungspflicht des Halters (§ 25 a StVG) • Voraussetzungen : - Bußgeldverfahren wegen eines Halt- oder Parkverstoßes (also beschränkt auf den ruhenden Verkehr) - Führer kann nicht vor Eintritt der Verjährung ermittelt werden oder - Ermittlung würde unangemessenen Aufwand erfordern Kostentragungspflicht des Halters (§ 25 a StVG) • Für die Unmöglichkeit der Feststellung, die Beurteilung des angemessenen Ermittlungsaufwandes und für Mitwirkungspflicht gelten die gleichen Kriterien wie für die Fahrtenbuchauflage Rechtsschutz - Gegen die Kostenentscheidung der Verwal-tungsbehörde kann binnen zwei Wochen nach Zustellung Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden - Über den Antrag entscheidet das Gericht, in dessen Bezirk die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat - Kein weiteres Rechtsmittel möglich § 19 : Fahrverbot (§ 25 StVG) • Wird gegen den Betroffenen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 24 StVG, die er unter grober oder beharrlicher Verletzung der Pflichten eines KfZFührers begangen hat, eine Geldbuße festgesetzt, so kann ihm die Verwaltungsbehörde oder das Gericht in der Bußgeldentscheidung für die Dauer von einem bis drei Monaten verbieten, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug zu führen • Wird gegen den Betroffenen wegen eienr Ordnungswidrigkeit nach § 24 a StVG eine Geldbuße festgesetzt, so ist in der Regel auch ein Fahrverbot anzuordnen. § 20 : Ausländische Fahrerlaubnis Überblick : - Begriff „ausländische Fahrerlaubnis“ - Begriff „ordentlicher Wohnsitz“ - Berechtigung Inhaber EU- oder EWR-FE - Berechtigung Inhaber sonstiger FE - Regelungsgehalt § 28 FeV und § 4 IntVO - Strafbarkeit - Beschlagnahme/Sicherstellung - Grundsätze der EuGH-Entscheidung - Aberkennung des Rechts, von einer ausländischen FE im Inland Gebrauch zu machen - Umschreibund von Fahrerlaubnissen Begriff „ausländische Fahrerlaubnis“ - Als ausländische FE kommt jeder ausländische internationale Führerschein und jede von der ausländischen Behörde erteilte gültige allgemeine FE in Betracht, ohne Rücksicht darauf, ob der Inhaber Inoder Ausländer ist Begriff „ordentlicher Wohnsitz“ - Der ordentliche Wohnsitz i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 2 FeV ist der Ort, an dem der FE-Inhaber - wegen persönlicher und beruflicher Bindung oder - wegen persönlicher Bindungen, die eine enge Beziehung zwischen dem Führerscheininhaber und dem Wohnort erkennen lassen, - gewöhnlich, d.h. während mindestens 185 Tagen im Jahr (Grundsatz : zusammenhängender Aufenthalt !) wohnt. Berechtigung Inhaber EU- oder EWR-FE : - Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-FE dürfen grds. im Umfang ihrer Berechtigung Kfz im Inland führen; ohne dass sie ihren FS umtauschen lassen müssen, dürfen sie auch nach Wohnsitzbegründung im Inland grds. unbefristet ihr Fahrzeug führen (§ 28 FeV) Berechtigung Inhaber sonstiger FE - Inhaber einer sonstigen ausl. FE dürfen im Umfang ihrer Berechtigung im Inland Fahrzeuge führen, wenn sie keinen ordentlichen Wohnsitz i.S.d. § 7 FeV begründet haben; - wird ein Wohnsitz begründet, besteht diese Berechti-gung 6 Monate (Verlängerungsmöglichkeit um weitere 6 Monate) - Nach Ablauf der Frist wird eine deutsche FE benötigt, die dann unter erleichterten Bedingungen erteilt wird (§ 31 FeV) Regelungsgehalt § 28 FeV und § 4 IntVO - § 28 FeV betrifft Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-FE, die im Inland ihren ordentlichen Wohnsitz begründet haben - § 4 IntVO kommt bei nur vorübergehendem Aufenthalt im Bundesgebiet zur Anwendung und bei Inhabern einer EUoder EWR-FE ohne ordentlichen Wohnsitz im Bundesgebiet Grundsätze der EuGHEntscheidung - Es gilt die Anerkennung der von den Mitgliedstaaten ausgestellten Führerscheine im Inland ohne jede Formalität - Das Inland prüft den „ordentlichen Wohnsitz“ nicht Aberkennung des Rechts, von einer ausl. FE im Inland Gebrauch zu machen - Im Geltungsbereich der IntVO : erweist sich der Inhaber einer ausländischen FE als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen eines Kfz, so ist ihm das Recht abzuerkennen, von der ausländ. FE im Inland Gebrauch zu machen. - Bei EU-EWR-FE mit Wohnsitz im Inland : Aberkennung über §§ 3 Abs. 1 S. 2 StVG i.V.m. § 28 Abs. 1 S. 3, §§ 3, 46 FeV Umschreibung von Fahrerlaubnissen - Bei einem Antrag auf Umschreibung einer FE hat die FE-Behörde auch die Frage der Eignung zu überprüfen; Zweifeln an der Eignung des Bewerbers ist mit Mitteln der FeV nachzugehen; - Das gilt auch für die – nur auf Freiwilligkeitsbasis erfolgende – Umschreibung einer EU-/EWR-FE - - § 21 : Grundfragen zur Registereintragung – Tilgung und Verwertung von Eintragungen Grundsatz Tilgungsfristen (§ 29 Abs. 1 StVG) Beginn der Tilgungsfrist (§ 29 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 StVG) Ablaufhemmung (§ 29 Abs. 6 StVG) Löschung einer Eintragung nach Überliegefrist (§ 29 Abs. 7 StVG) Verwertungsverbot für getilgte und tilgungsreife Entscheidungen (§ 29 Abs. 8 StVG) Keine Tilgungsfristen bei dauerhafter Untersagung der Erteilung einer FE Datenübermittlung (§ 30 StVG) Übergangsregelungen (§ 65 Abs. 9 StVG) Grundsatz - Eintragungen dürfen nur solange verwertet werden, wie sie nicht getilgt oder tilgungsreif sind - Damit gilt ein Verwertungsverbot für die im VZR getilgten und tilgungsreifen Eintragungen. Tilgungsfristen - Entscheidend für die Bemessung der Tilgungsfristen ist der Gedanke der Bewährung. - Die Fristen betragen : - Zwei Jahre bei Entscheidungen wegen Ordnungswidrigkeiten - Fünf Jahre bei Entscheidungen wegen Straftaten (Ausnahme : 315 c Abs. 1 Nr. 1 a, 316, 323 a StGB und Entscheidungen mit Entzug oder Sperrfrist) und bei Teilnahme an einem Aufbauseminar oder einer verkehrspsychologischen Beratung - Zehn Jahre bei allen übrigen Fällen, z.B. auch Versagung oder Entzug der FE durch die VB Beginn der Tilgungsfrist (§ 29 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 StVG) Die Tilgungsfrist beginnt : - Bei Straftaten : -- bei strafgerichtlichen Verurteilungen mit dem Tag des ersten Urteils -- bei Strafbefehlen mit dem Tag der Unterzeichnung durch den Richter -- bei Entscheidungen der Gerichte nach den §§ 59, 60 StGB und § 27 JGG : mit dem Tag der Entscheidung - Bei gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Bußgeldentscheidungen : mit dem Tag der Rechtskraft oder Unanfechtbarkeit der beschwerenden Entscheidung - Bei anderen Verwaltungsentscheidungen : mit dem Tag der Rechtskraft oder Unanfechtbarkeit der beschwerenden Entscheidung - Bei Aufbauseminaren und verkehrspsychologischen Beratungen : mit dem Tag der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung Ablaufhemmung (§ 29 Abs. 6 StVG) Achtung Änderung ab dem 01.02.2005 : - Nach § 29 Abs. 6 S. 2 StVG tritt die Ablaufhemmung auch ein, wenn eine neue Tat vor dem Ablauf der Tilgungsfrist begangen wird und bis zum Ablauf der Überliegefrist (§ 29 Abs. 7 StVG : 1 Jahr !) zu einer weiteren Eintragung führt; - Nach der Neuregelung ist der Tattag des neuen Verstoßes entscheidend, nicht mehr der Tag der Rechtskraft des Bußgeldbescheides Tilgung von Ordnungswidrigkeiten - Eintragungen von Owi-Entscheidungen hindern nur die Tilgung von OwiEntscheidungen; - Eintragungen von Owi-Entscheidungen werden spätestens nach 5 Jahren getilgt (sog. absolute Tilgungsfrist) Überliegefrist (§ 29 Abs. 7 StVG) - Durch das Erste Justizmodernisierungsgesetz vom 24.08.2004 wurde die Überliegefrist ab dem 01.02.2005 auf 1 Jahr verlängert (vorher : 3 Monate) Teil 2 : Die verkehrsbehördliche Anordnung • Rechtsnatur, Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit der Verkehrsregelung • Rechtsschutz bei verkehrsbehördlichen Anordnungen § 22 : Rechtsnatur, Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit der Verkehrsregelung • Ein Verkehrszeichen stellt, sofern es ein Gebot oder Verbot beinhaltet, einen VA in Form der Allgemeinverfügung dar • Kein VA : z.B. Verkehrszeichen 357 („Sackgasse“), weil lediglich Hinweis, gerade der regelnde Charakter fehlt • Verkehrseinrichtungen können auch VAs darstellen, z.B. LZA (verkehrsregelnde Maßnahmen), Parkuhren und Parkscheinautomaten • Polizeiliche Weisungen an Verkehrsteilnehmer sind ebenfalls VAs Bekanntgabe • Ein VA wird gemäß § 43 Abs. 1 VwVfG gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben wird • Bekanntgabe erfolgt nach den bundesrechtlichen Vorschriften der StVO durch Aufstellen des Verkehrsschildes (als besonderer Form der öffentlichen Bekanntgabe) Sichtbarkeitsgrundsatz • BGH : Verkehrszeichen müssen so aufgestellt und angebracht sein, dass sie ein durchschnittlicher Kraftfahrer bei Einhaltung der nach § 1 StVO erforderlichen Sorgfalt schon „mit einem raschen und beiläufigen Blick“ erfassen kann • Ist ein Verkehrszeichen so aufgestellt, so entfaltet es seine Wirkung gegenüber jedem, der von seiner Regelung betroffen ist, gleichgültig, ob der das Verkehrszeichen wahrnimmt oder nicht. • An die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen, die den ruhenden Verkehr regeln, sind andere Anforderungen zu stellen als an diejenigen für den fließenden Verkehr Fehlerhafte Gebots- und Verbotszeichen • Auch fehlerhafte Gebots- und Verbotszeichen sind grds. wirksam • Auch rechtswidrige Verkehrszeichen müssen vom Verkehrsteilnehmer beachtet werden, denn sie sind gültig und rechtsverbindlich (so OLG Saarbrücken) • Ausnahme : Nichtige Verkehrszeichen • Nichtigkeit liegt vor, wenn das Verkehrszeichen an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies auch offenkundig ist (Bsp: Geschwindigkeitsbeschränkung trotz aufgelöster Baustelle; völlig verschneite Schilder) § 23 : Rechtsschutz bei verkehrsrechtlichen Anordnungen • Es ist zu differenzieren : • Widerspruch und Anfechtungsklage gegen das Aufstellen von Verkehrszeichen • Widerspruch und Verpflichtungsklage zur (Wieder-)Aufstellung von Verkehrszeichen Rechtsschutz gegen das Aufstellen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen • Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung • Der Verkehrsteilnehmer muss geltend machen, in seinen Rechten verletzt zu sein, also inwieweit er in seinem eigenen Verkehrsverhalten betroffen wird • Die Frist zur Anfechtung des Verkehrszeichens beginnt, wenn sich der Verkehrsteilnehmer erstmalig mit der Regelung konfrontiert sieht, ab dann beginnt die Anfechtungsfrist von 1 Jahr Rechtsschutz zur Aufstellung von Verkehrszeichen • Gegenstand des Begehrens : z.B. Durchfahrtverbote für LKW, Errichtung einer 30 km/h-Zone, Halteverbot gegenüber einer Einfahrt • Problem : § 45 Abs. 1 StVO dient grds. dem Schutz der Allgemeinheit und ist gerade nicht auf die Wahrung der Interessen des Einzelnen gerichtet • BVerwG : Anspruch auf verkehrsregelndes Einschreiten, wenn eine Verletzung seiner geschützten Individualinteressen in Betracht kommt § 24 : Das Abschleppen von Fahrzeugen • • • • Rechtsgrundlagen Grundsätze Einzelfragen Rechtsschutz Rechtsgrundlagen des Abschleppens • Wird ein Kfz auf behördliche Veranlassung abgeschleppt, so handelt es sich um eine Maßnahme der Verwaltungsvollstreckung. • Rechtsgrundlage sind die landesrechtlichen Verwaltungsvollstreckungsgesetze bzw. die landesrechtlichen Polizei- und Ordnungsgesetze mit ihren Regelungen über „Zwang“. Rechtsgrundlagen des Abschleppens • Vollstreckungsmaßnahme nach zuvor erlassener Grundverfügung (z.B. Verkehrsregelung durch Verkehrszeichen), Zwangsmittel ist Ersatzvornahme (Beauftragung eines Abschleppunternehmers) • Abschleppen im Rahmen des sofortigen Vollzugs zur Gefahrenabwehr, Zwangsmittel ist Ersatzvornahme Grundsätze • Grundsatz der Verhältnismäßigkeit : - Maßnahme muß zur Gefahrenbeseitigung geeignet und erforderlich sein - auch die Art und Weise der Durchführung der Abschleppmaßnahme muß (z.B. Umsetzen möglich ?) Grundsätze • Generalprävention und die negative Vorbildwirkung, die von einem verbotswidrig abgestellten KfZ auf andere Kraftfahrer ausgeht, sind tragfähige Gründe für eine Abschleppmaßnahme • Allerdings ist auch hier Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten Nachforschung/Halteranfrage • Nach BVerwG verlangt Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht, nach Halter bzw. Fahrer des ordnungswidrig parkenden Fahrzeuges zu forschen • Ausnahme : Fahrer des Kfz kann ohne Schwierigkeiten und ohne Verzögerung ermittelt und zur Beseitigung des verbotswidrigen Parkens veranlasst werden Einzelfragen • Behinderung von Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen : - Verbotswidrig auf einer Sperrfläche für Feuerwehrzufahrten abgestellte Fahrzeuge können abgeschleppt werden, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Feuerwehr noch hätte passieren oder rangieren können. Das Abschleppen erfolgt zur Beseitigung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit Einzelfragen • Behindertenparkplatz : - Das verbotswidrige Parken auf einem Behindertenparkplatz rechtfertigt auch unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes regelmäßig eine Abschleppmaßnahme Einzelfragen • Busparkplatz : - Das verbotswidrige Abstellen eines Fahrzeuges auf einem Busparkplatz rechtfertigt das Abschleppen, auf das Vorliegen einer konkreten Behinderung kommt es nicht an Einzelfragen • Radwegparken : - Das Umsetzen eines auf dem Radweg parkenden Pkw verstößt wegen der von diesem Fahrzeug ausgehenden Gefährdung für Radfahrer und Fußgänger nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. - Es ist nicht notwendig, dass die Radfahrer wegen des verkehrswidrig abgestellten PKW auch tatsächlich gezwungen werden, den Radweg zu verlassen Einzelfragen • Grünanlage / Naturschutz : - Ein PKW, der über den Bordstein in eine Grünanlage hineingefahren wurde, darf aus Gründen des Naturschutzes (und im vorliegenden Fall speziell wegen der Gefährdung des Bewuchses) abgeschleppt werden Einzelfragen • Abschleppen eines auf enger Fahrbahn geparkten Kfz : - Die Umsetzung eines Fahrzeuges ist auch ohne konkrete Behinderung gerechtfertigt, wenn durch ein parkendes Fahrzeug weniger als 3 m Durchfahrt frei bleibt Einzelfragen • Erkennen von Markierungen / Parken bei Schneefall : - Bei Schneefall ist der Kraftfahrer nicht von seiner Verpflichtung entbunden, sich zu vergewissern, ob sein Fahrzeug vorschriftsmäßig abgestellt ist. Ein „Parken auf Verdacht“ bzw. nach dem Vorbild anderer genügt in dieser Situation nicht. Einzelfragen • Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge mit hinterlegter Telefonnummer und Zusatz „ Bei Störung bitte anrufen, komme sofort“: - VG Hamburg : Nachforschungsversuch in solchen Fällen hinreichend erfolgversprechend - HambOVG : nicht ausreichend, wenn keine Angaben zum Aufenthaltsort (und damit kein Hinweis, wann Fahrer nach Anruf eintreffen kann) und kein Bezug zur konkreten Situation - BVerwG : kein genereller Abschleppschutz, da Behörde auch spezial- und generalpräventive Zwecke verfolgen darf Einzelfragen • Abschleppkosten für Fahrzeugveräußerer - Grundsatz : Veräußerer muß nach § 27 Abs. 3 S. 1 StVZO der Zulassungsstelle unverzüglich den Namen und die Adresse des Käufers mitteilen - Wird das Fahrzeug nach Veräußerung verbotswidrig abgestellt, kann der Veräußerer bei Verstoß gegen Pflicht aus § 27 StVZO auf Erstattung der Abschlepp- und Verwahrungskosten in Anspruch genommen werden Einzelfragen • Fahrzeug mit Verkaufsofferte : - Grundsätzlich ist das Abstellen von zugelassenen und betriebsbereiten Fahrzeugen im Rahmen des straßenrechtlichen Gemeingebrauchs nicht zu beanstanden, ein Abschleppen wäre rechtswidrig - Ausnahme : Nutzung des öffentlichen Straßenraumes als langfristige Ausstellungsfläche, also Nutzung zu verkehrsfremden Zwecken Rechtsschutz bei/nach Abschleppen • Fortsetzungsfeststellungsklage mit dem Ziel festzustellen, dass das Abschleppen rechtswidrig war • Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Kostenbescheid (aufschiebende Wirkung !) § 25 : Rechtsmittel • Rechtsmittel gegen Urteile und Beschlüsse • Streitwert Rechtsmittel gegen Urteile und Beschlüsse • Allgemein gilt : Vor dem BVerwG und dem OVG/VGH muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, grundsätzlich durch einen RA oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des HRG mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen (§ 67 Abs. 1 S. 1 VwGO). Berufung (§ 124 ff. VwGO • Gegen Endurteile steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom VG oder dem OVG/VGH zugelassen wird (§ 124 Abs. 1 VwGO). Eine Einlegung der Berufung ohne vorherige Zulassung ist unzulässig. Zulassungsgründe • Ernstliche Zweifel i.S.d. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO • Besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten der Rechtssache i.S.d. § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO • Grundsätzliche Bedeutung einer Rechtssache i.S.v. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO • Divergenz i.S.v. § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO • Verfahrensmangel i.S.v. § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO Umfang der Darlegung und substantiierter Vortrag • Das bloße Benennen oder Geltendmachen eines Zulassungsgrundes genügt dem Darlegungserfordernis ebenso wenig wie eine bloße Wiederholung des erstinstanzlichen Vorbringens. • Notwendig ist, dass der ASt. sich hinsichtlich der problematisierten Feststellungen mit der erstinstanzlichen Entscheidung substantiiert auseinander setzt. Revision (§§ 132 ff. VwGO) • • • • Zulassungsrevision (§ 132 VwGO) Zulassungsgründe Nichtzulassungsbeschwerde Absolute Revisionsgründe Zulassungsrevison • Gegen das Urteil des OVG/VGH und gegen Beschlüsse nach § 47 Abs. 5 S. 1 VwGO steht den Beteiligten die Revision an das BVerwG zu, wenn das OVG/der VGH oder auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung das BVerwG sie zugelassen hat (§ 132 Abs. 1 VwGO). • Zulassungsgründe • Zulassungsgründe sind: • grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache („Grundsatzrevision“) – Nr. 1; • Abweichung von einer Entscheidung des BVerwG, des GSOGB oder des BVerfG („Divergenzrevision“) – Nr. 2; • Verfahrensmangel („Verfahrensrevision“) – Nr. 3. Nichtzulassungsbeschwerde • Bei Nichtzulassung der Revision ist die Nichtzulassungsbeschwerde gemäß § 133 VwGO möglich. • Die Beschwerde ist bei dem Gericht, gegen dessen Urteil Revision eingelegt werden soll, innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils einzulegen. • Sie ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils zu begründen. • Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. • In der Begründung müssen die Zulassungsgründe bezeichnet werden. Absolute Revisionsgründe • Absolute Revisionsgründe sind: • vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts (Nr. 1) • Mitwirkung eines ausgeschlossenen oder abgelehnten Richters (Nr. 2) • Versagung des rechtlichen Gehörs für einen Beteiligten (Nr. 3) • mangelnde Vertretung (Nr. 4) • fehlende Öffentlichkeit (Nr. 5) • fehlende Gründe (Nr. 6). Beschwerdeverfahren (§ 146 VwGO) • Es sind Beschwerden gegen Beschlüsse des VG - nach §§ 80, 80a VwGO - einstweilige Anordnungen nach § 123 VwGO sowie - gegen Beschlüsse im Verfahren der Prozesskostenhilfe zulassungsfrei möglich. Prüfungsumfang • Das OVG/der VGH prüft nur die in einer rechtszeitig eingegangenen Beschwerdebegründung dargelegten Gründe. • Diese so dargelegten Gründe müssen dazu führen, dass die vom Gericht im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes vorzunehmende Prüfung zugunsten des ASt. ausfällt (VGH BW zfs 2004, 43). Darlegung der Gründe • Die Darlegungspflicht verlangt fallbezogene und aus sich heraus verständliche und geordnete Ausführungen, die sich mit der angefochtenen Entscheidung auf der Grundlage einer eigenständigen Sichtung und Durchdringung des Prozessstoffes auseinander setzen, wobei das OVG/der VGH nur die dargelegten Gründe zu prüfen hat (§ 146 Abs. 4 S. 3, S. 6 VwGO). Streitwert • Auffangstreitwert 5.000,- Euro • Streitwertkatalog ist nicht bindend • In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes beträgt der Streitwert in der Regel ½, in den Fällen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VwGO ¼ des für das Hauptsacheverfahren anzunehmenden Streitwertes • In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes, die die Entscheidung in der Sache ganz oder zum Teil vorwegnehmen, kann der Streitwert bis zur Höhe des für das Hauptsacheverfahren anzunehmenden Streitwerts angehoben werden (Allgemeines zum Streitwertkatalog, Nr. 1.5, NVwZ 2004, 1327).