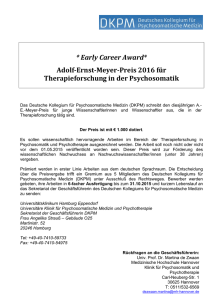

Psychotherapeutische Forschung und

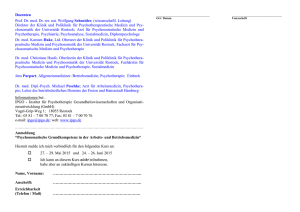

Werbung