Blankenburg

Werbung

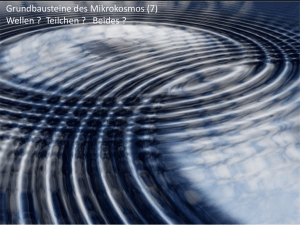

Das Wesen des Lichts Referat von Katrin Vu und Gerhard Blankenburg Inhalt: 1 Grundlagen: “Was ist Licht? Seite 3 1.1 Schwingungen und Wellen 1.2 Elektrizitätslehre 3 1.2.1 Begriffe und Grundlagen 1.2.2 Die Maxwell'schen Regeln 5 6 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Elektromagnetische Wellen Das elektromagnetische Spektrum Photonen, die Lichtteilchen Die Energie des Lichtes Klassische geometrische Optik 2 Eigenschaften des Lichts 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Lichtspektren Ausbreitung des Lichts Polarisation Absorption und Emission Lichtquellen 3 Welle-Teilchen-Dualismus 3.1 Wellennatur des Lichts: Beugung und Interferenz 3.2 Teilchennatur des Lichts: Der photoelektrische Effekt 4 Ergänzungen zur Farbe 5 Die Bedeutung des Lichtes Bildquellen 5 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 16 20 20 24 26 28 29 1 Grundlagen: “Was ist Licht?” 1.1 Schwingungen und Wellen Mechanische Wellen transportieren Energie und Impuls durch den Raum ohne Transport von Materie. Wenn sich z.B. eine Wasserwelle über einen Teich ausbreitet, schwingen die Wassermoleküle auf und ab, überqueren aber nicht mit der Welle den Teich. (Allein Energie und Impuls werden durch die Welle transportiert, aber keine Materie.) Mechanische Wellen treten auf, wenn es eine Störung in einem Medium, z.B. in Luft oder Wasser, gibt, während elektromagnetische Wellen ohne ein stoffliches Medium existieren (zu denen kommen wir später). Eine Welle, bei der die Störung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung erfolgt, heißt transversale Welle. Eine Welle, bei der die Störung des Mediums in Ausbreitungsrichtung erfolgt, heißt longitudinale Welle. Abbildung 1: Longitudinale Welle (oben) und transversale Welle (unten) Bildquelle: (1) Ein Wellenberg und das darauffolgende Wellental bilden die Basis einer Welle, da eine (ungedämpfte) Welle nur aus genauen Wiederholungen dieses Gebildes besteht. Viele wesentliche Eigenschaften einer Welle kann man daher mit dieser Basis beschreiben. Die räumliche Ausdehnung dieser Basis wird als Wellenlänge bezeichnet, die Zeit, die sie braucht, um einen bestimmten Punkt zu durchlaufen, heißt Periodendauer. Die Amplitude einer Welle ist die Höhe des Wellenberggipfels über dem mittleren Niveau (Nulllinie). Manchmal wird die Basiseinheit aus Wellenberg und -tal auch als Periode bezeichnet; dieser Begriff wird jedoch auch stellvertretend für die Periodendauer verwendet. Die Phase einer Welle bezeichnet einen bestimmten Punkt innerhalb der Basiseinheit. Sie definiert sowohl einen räumlichen als auch einen zeitlichen Punkt, der sich in jedem Komplex aus Wellenberg und -tal wiederholt. Zwischen örtlicher und zeitlicher Phase einer Welle besteht ein fester Zusammenhang. In Abbildung 2 beispielsweise hat jeder aufsteigende Nulldurchgang die selbe Phase, genauso sind alle Wellengipfel gleichphasig und genauso beliebige (räumlich - zeitliche) Punkte der Wellenkurve, die sich jeweils an der selben Stelle eines Wellenberges oder -tales befinden. Abbildung 2: Veranschaulichung einiger Begriffe zu Wellen Wenn man zwei verschiedene Wellen mit der gleichen Wellenlänge betrachtet, ist von entscheidender Bedeutung, wie die Maxima und Minima der einen Welle zu denen der anderen liegen. Ein Maß hierfür ist die Phasenverschiebung.oder Phasendifferenz (allgemeiner auch Phasenbeziehung). Sie gibt den Abstand von einem Punkt der einen Welle bis zum nächsten dazu gleichphasigen Punkt der anderen Welle an. Gewöhnlich wird sie durch einen Bruchteil der Wellenlänge oder, wie die Phase, durch ein Vielfaches von π (Vorfaktor zwischen 0 und 2) ausgedrückt. Beispiel: Abbildung 3: Phasenverschobene Wellen derselben Wellenlänge. In Abbildung 3 sind gegenüber der blauen Welle • die gelbe Welle um λ/8 (π/4), • die grüne Welle um λ/4 (π/2) • und die rote Welle um λ/2 (π) phasenverschoben. Bei Phasenverschiebung um eine ganze Wellenlänge (bzw. um 2π) ist vom Resultat dasselbe wie keine Phasenverschiebung (gleiche Wellenphasen fallen zusammen). Das Wesen einer Schwingung besteht darin, dass zwei verschiedene Energieformen im Wechselspiel stehen. Bei dem Standardbeispiel, dem Pendel, befindet sich die Kugel bei maximaler Auslenkung im Zustand mit der höchsten potentiellen Gravitationsenergie. Genau dann, wenn sie durch den tiefsten Punkt ihrer Bahn flitzt, ist ihre dynamische kinetische Energie maximal. Diese wird dann beim Aufschwingen bis zum Umkehrpunkt wieder in potentielle Energie investiert. Die eine Energie wird durch Arbeit gegen die Schwerkraft erzeugt, während die andere Energie durch die Trägheit der Kugelmasse bestimmt ist. 1.2 Elektrizitätslehre 1.2.1 Begriffe und Grundlagen Die Elektrizitätslehre liefert die Voraussetzungen für die klassische Theorie vom Licht. Um diese besser verständlich zu machen, erläutern wir zunächst die wesentlichen Grundlagen und Folgerungen der Elektrodynamik. Die Elektrizitätslehre beruht auf einigen fundamentalen Beobachtungen, die bisher von allen verifizierbaren Experimenten bestätigt wurden und die die Grundlage für die moderne Elektrizitätslehre darstellen. Dies sind Naturgesetze (das sind, mathematisch gesehen, Annahmen, und keine ewiggültigen Gesetze!), für die bisher keine höher gestellte Ursache bekannt ist, die wir als naturgegeben akzeptieren. Die mathematische Formulierung dieser Thesen sind als die Maxwell-Gleichungen bekannt, die von James Clerk Maxwell im Jahre 1873 veröffentlicht wurden (Treatise on electricity and magnetism). Ihr physikalischer Inhalt war jedoch schon vorher weitgehend bekannt. Eine wichtige Basis für diese ersten Beobachtungen ist die Begriffsbildung über Ladungen und Ströme. Elektrische Ladungen können positiv oder negativ sein und sind an Materie gebunden – es gibt keine Ladungen im Vakuum! Sie sind die Träger der elektrischen Eigenschaften eines Stoffes. Ein elektrischer Strom ist nichts anderes als ein Transport von Ladungen. Im folgenden stellen wir die wichtigsten Beobachtungen und ihre physikalische Formulierung und Bedeutung vor. Elektrostatik: Beobachtung: Zwischen zwei elektrischen Ladungen tritt eine Kraft auf (elektrostatische Kraft). Hieraus wurde der Begriff des elektrischen Feldes abgeleitet. Es besteht aus Vektoren, die für alle Raumpunkte anzeigen, in welche Richtung und wie stark die elektrostatische Kraft auf eine positive (Einheits-) Probeladung wirken würde. Magnetismus: Beobachtung: Magnete üben eine Kraft auf bewegte Ladungen (elektrische Ströme) aus. Diese überraschende Tatsache wurde zur Definition des magnetischen Feldes benutzt. Es gibt, analog zum elektrischen Feld, den Betrag der magnetischen Kraft auf eine bewegte positive Einheitsladung (also einen Einheits-Probestrom) an. Im Gegensatz zum elektrischen Feld liegt das magnetische jedoch senkrecht zu der Kraft, die es ausübt. Außerdem wirkt diese Kraft immer senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung. Ihr Betrag ist also proportional zur Geschwindigkeit und Ladung des bewegten Teilchens sowie zur magnetischen Feldstärke am momentanen Aufenthaltsort des Teilchens. Jeder Magnet hat mindestens einen Nord- und einen Südpol. Die Feldlinien zeigen immer weg von einem magnetischen Nordpol und hin zu einem magnetischen Südpol. Dabei laufen immer gleich viele Feldlinien in ihn hinein wie aus ihm heraus. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Quellenfreiheit: Es gibt kein Material und keinen Ort, aus dem magnetische Feldlinien “hervorsprudeln”. Dies ist der wichtigste Unterschied zur Elektrizität: Es gibt keine magnetischen Ladungen (“Monopole”). Außerdem ist Magnetismus in Materie keine bewegliche Eigenschaft, also gibt es keine materiellen Magnetströme. Die Lorentzkraft: Mathematisch werden die beiden oben erläuterten Beobachtungen in der Formel für die Lorentzkraft zusammengefasst, die sowohl die elektrostatische als auch die magnetisch erzeugte Kraft auf eine Probeladung quantitativ beschreibt: Lorentzkraft ~ (E-Feld * Ladung) parallel zum E-Feld + (Geschwindigkeit * B-Feld senkrecht dazu * Ladung) senkr. zu Bewegung und B-Feld Diese Kraft ist für Physiker äußerst nützlich, denn mit ihrer Hilfe kann man elektrische und magnetische Felder nachweisen und die Geschwindigkeit mikroskopischer geladener Teilchen identifizieren: In einem Stückchen leitfähigen Materials bewegen sich unter Einwirkung eines elektrischen Feldes die positiven und negativen Ladungen in entgegengesetzte Richtungen, so dass man zwischen den Seiten des Stückchens eine Spannung messen kann. Das Magnetfeld kann man mit einer sogenannten Hall-Sonde nachweisen. Dies ist ein kleines, rechteckiges Metallplättchen, durch das man längs einen Strom fließen lässt. Wenn ein Magnetfeld vorhanden ist, werden die fließenden positiven und negativen Ladungen senkrecht zur Stromrichtung in unterschiedliche Richtungen abgelenkt, so dass zwischen den Längsseiten eine messbare Spannung entsteht. Außerdem kann man mit Hilfe aufeinander senkrecht stehender elektrischer und magnetischer Felder die Geschwindigkeit von mikroskopischen Teilchen bestimmen (Pauli-Falle). Die Lichtgeschwindigkeit: Beobachtung: Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant und nicht unendlich. 1.2.2 Die Maxwell'schen Regeln Die Lorentzkraft bedeutet, dass bewegte Ladungen magnetisch wechselwirken, also erzeugen sie auch selbst Magnetfelder. Die Bewegung einer Ladung bedeutet aber auch eine zeitliche Änderung des elektrischen Feldes. Tatsächlich erzeugt auch ohne Anwesenheit einer Ladung die Änderung eines elektrischen Feldes (Maxwellscher Verschiebungsstrom) magnetische Feldwirbel. (AmpèreMaxwell-Gesetz) Wenn wir uns mit der bewegten Ladung mitbwegen, wird schnell klar, dass andererseits ein bewegtes Magnetfeld auch eine ruhende Ladung in Bewegung versetzt. Allgemeiner formuliert: Die zeitliche Änderung des Magnetfeldes erzeugt elektrische Feldwirbel. (Faraday'sches Induktionsgesetz) Entscheidend sind dabei folgende zwei Punkte: ● ● Ursache und Wirkung stehen immer senkrecht aufeinander. Lenz'sche Regel: Die entstehenden Feldwirbel wirken immer ihrer Ursache entgegen. (siehe Beispiel unten) Die übrigen zwei Maxwell-Gesetze besagen, dass die elektrischen Ladungen die Quellen des elektrischen Feldes sind (Coulomb-Gesetz) und dass das Magnetfeld quellenfrei ist. Unausgesprochene Prämisse dieses Formelkomplexes ist die bereits erwähnte Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Beispiel zur Lenz'schen Regel: Ein Elektron wird beschleunigt. Es erzeugt ein immer stärker werdendes (zeitliche Veränderung!) Magnetfeld. Die zeitliche Verstärkung dieses Magnetfeldes übt eine Kraft aus, die das Elektron nicht bremst, aber seine Beschleunigung vermindert. Nach der Lenz'schen Regel besitzt die elektromagnetische Wechselwirkung also eine Trägheit. In der Mechanik ist die Masse für die Trägheit verantwortlich, und es kann keine Schwingungen ohne Trägheit geben, sie ist essenziell für die Existenz von elektromagnetischen Wellen. 1.3 Elektromagnetische Wellen Bei elektromagnetischen Wellen handelt es sich um sich ausbreitende Schwingungen des elektromagnetischen Feldes. Hierbei stehen elektrisches und magnetisches Feld senkrecht aufeinander und sind gekoppelt. Beide Felder stehen senkrecht (transversal) zur Ausbreitungsrichtung. Bei (freien) elektromagnetischen Wellen sind keine Ladungen und daher auch keine Ströme im Spiel, sodass sich das Faraday'sche Induktionsgesetz und das AmpèreMaxwell'sche Gesetz auf eine Wechselwirkung zwischen den quellenfreien elektrischen und magnetischen Feldern reduzieren: <<räumliche Änderung von B = 1/c² * zeitliche Änderung von E senkrecht dazu>> <<räumliche Änderung von E = (-1) * zeitliche Änderung von B senkrecht dazu>> Immer wenn sich in einem Raumpunkt das elektrische Feld ändert, ändert sich gleichzeitig auch das magnetische (und umgekehrt). Für periodisch wechselnde Felder folgt aus diesen beiden Gesetzen zusammen eine fortschreitende Welle. Abbildung 4: Elektrischer und magnetischer Feldvektor einer elektromagnetischer Welle. Die Felder sind in Phase; sie stehen senkrecht aufeinander und auf der Ausbreitungsrichtung der Welle. Bildquelle: Tipler Die Abbildung zeigt eine elektromagnetische Welle für den Fall, dass die elektrischen Feldvektoren nach oben bzw. unten zeigen (Polarisation in oben-unten-Richtung). 1.4 Das elektromagnetische Spektrum Abbildung 5: Das elektromagnetische Spektrum Bildquelle: Tipler Auf dem Bild sieht man auf der linken Skala die Frequenz in Hertz (Schwingungen pro Sekunde), auf der rechten Skala die Wellenlänge im Vakuum in Metern logarithmisch aufgetragen. In der logarithmischen Skala wird von einem Skalenstrich zum nächsten immer mit dem gleichen Betrag (hier mit 10) multipliziert (im Gegensatz zur linearen Skala, wo immer der gleiche Betrag addiert wird). In der rechten (Wellenlängen-) Skala ist ein Fehler, den wir leider nicht korrigieren können: Im Bereich der Infrarotstrahlung bis zur Radiokurzstrahlung fehlt fünfmal das Minuszeichen im Exponenten. Diese Wellenlängen liegen noch weit unterhalb eines Meters. Zur Veranschaulichung der gesamten Skala wurde der Bereich des sichtbaren Lichts auf der rechten Seite vergrößert in linearer Skala dargestellt. Elektromagnetische Wellen teilt man nach ihrer Wellenlänge im Vakuum (oder nach der Frequenz) in verschiedene Bereiche ein, beispielsweise sichtbares Licht, Röntgen- und Gammastrahlen, Mikrowellen und Radiowellen, wobei die Grenzen zwischen den einzelnen Bereiche nicht streng festgelegt sind. Zwischen Wellenlänge und Frequenz besteht dabei eine feste Beziehung: Vakuumwellenlänge * Frequenz = Lichtgeschwindigkeit Daher sind die beiden Unterteilungen nach Frequenz bzw. Vakuumwellenlänge äquivalent. Normalerweise gibt man eher die Wellenlänge an. Das sichtbare Licht liegt ungefähr im Bereich zwischen 400 und 800 Nanometern (milliardstel Meter). Die beiden anschließenden Bereiche sind die kurzwelligere Ultraviolettstrahlung (ungefähr im Bereich 10 nm bis 400 nm) und die langwelligere Infrarotstrahlung (etwa 800 nm bis 0,1 mm, das sind 100000 nm). 1.5 Photonen, die Lichtteilchen Die Begriffe “Welle” und “Teilchen” kommen aus der klassischen Mechanik. Sie entstammen der täglichen Erfahrungswelt und beziehen sich auf Objekte wie Wasserwellen und Steine, die für den Menschen begreifbar und anschaulich sind. Die quantenmechanischen Effekte, die sich nicht mit der klassischen Physik vereinbaren lassen, entziehen sich jedoch unserer direkten Erlebniswelt. Daher gibt es keinen passenden Begriff für quantenmechanische Objekte, sie verhalten sich jedoch immer entweder wie ein Teilchen oder wie eine Welle. Jedes quantenmechanische Objekt kann durch eine Wellenfunktion beschrieben werden. Da es aber auch wie ein Teilchen wechselwirkt, gibt man jedem solchen Objekt einen Teilchennamen, das seine Teilcheneigenschaften repräsentiert. Das Teilchen der elektromagnetischen Welle heißt Photon (von griechisch phos = Licht). Quantenmechanische Objekte haben im Wesentlichen folgende Gemeinsamkeiten mit klassischen Teilchen und Wellenpaketen: 1. 2. 3. 4. 5. Sie sind (bei Wechselwirkung mit Materie) räumlich und zeitlich konzentrierter (“lokaler”) als eine klassische Welle, aber weniger lokal als ein klassisches Teilchen. Sie können, wie klassische Teilchen, mit anderen Teilchen stoßen und verhalten sich dabei wie elastische Kugeln. Nicht alle qm Teilchen haben eine Ruhemasse: Photonen sind nach klassischen Gesichtspunkten masselos (sie haben aber eine Energie* und unterliegen der Gravitation) Alle qm Teilchen besitzen, wie klassische Teilchen, einen (relativistischen) Impuls: Photonenimpuls = (Planckkonstante * Frequenz)/Lichtgeschwindigkeit Bei der Ausbreitung (evtl. mit Hindernissen) verhalten sich qm Objekte wie eine Welle. *Da die Bewegungsenergie allgemein (klassisch und relativistisch) über den Impuls und nicht die Masse und Geschwindigkeit eines Objektes definiert ist, besitzt das Photon Bewegungsenergie, obwohl es keine Masse hat! In Kapitel 3 (“Welle-Teilchen-Dualismus”) erläutern wir ausführlicher verschiedene Experimente, bei denen sich diese Eigenschaften zeigen. 1.6 Die Energie des Lichtes Eine elektromagnetische Welle hat (bei gleicher Feldamplitude) keine höhere Energie, wenn sie schneller schwingt (→ größere Frequenz, kürzere Wellenlänge). Die Gesamtenergie einer elektromagnetischen Welle ist aber, unabhängig von der Frequenz, umso größer, je größer die Amplitude des elektrischen Feldes ist (höhere Lichtintensität): Gesamtenergie der elmag. Welle ~ Intensität der Strahlung Die Energie der einzelnen “Lichtteilchen” (Photonen) ist aber nur von der Frequenz abhängig (siehe auch Photoeffekt): Photonenenergie ~ Frequenz * Planck-Konstante Bei höherer Intensität (also höherer Gesamtenergie) und gleicher Frequenz sind mehr Photonen mit derselben individuellen Energie unterwegs. Bei gleicher Intensität und höherer Frequenz haben die einzelnen Photonen dagegen eine höhere Energie. Da die Gesamtenergie gleich bleibt, sind entsprechend weniger Photonen vorhanden. Stichwort “Harte Strahlung”: Elektromagnetische Strahlung wird als härter bezeichnet, wenn die einzelnen Photonen mehr Energie besitzen (entspricht höherer Lichtfrequenz bzw. kleinerer Wellenlänge), da sie eine stärkere Wechselwirkung mit Materie zeigen: Sichtbares Licht ist härter als Infrarot- und Mikrowellenstrahlung, UV ist härter als Licht und Gamma- und Röntgenstrahlung hat noch eine bedeutend stärkere Wechselwirkung mit Materie als ultraviolettes Licht. Die lokalen Schädigungen -diese sind beispielsweise für das Krebsrisiko maßgeblich- sind umso größer, je härter die Strahlung ist, also je kleiner die Wellenlänge ist. 1.7 Klassische geometrische Optik Der Vollständigkeit halber und um an den Stand der gymnasialen Allgemeinbildung anzuknüpfen, möchten wir noch einmal kurz die geometrische (Strahlen-) Optik erwähnen. Sie stellt den ersten Versuch dar, genaue Regeln für die Ausbreitung von Licht zu formulieren. Ihre Erkenntnisse und Regeln werden keinem bestimmten Wissenschaftler zugeordnet. Optische Linsen in Form von Brillengläsern gibt es etwa seit dem 13. Jahrhundert (Wikipedia). Ferngläser als praktische Anwendung der Strahlenoptik wurden bekanntlich seit der Zeit von Galileo Galilei (1564 – 1642) und Johannes Kepler (1571 – 1630) benutzt, um die gleiche Zeit wurde auch das Lichtmikroskop erfunden. Im Wesentlichen beruht die geometrische Optik auf der Annahme, dass Licht sich wie ein Schwarm aus winzigen Teilchen verhält, die sich innerhalb eines Mediums (z. B. Luft, Vakuum, Glas) geradlinig fortbewegen und an Grenzflächen zwischen zwei Medien dem Brechungsgesetz gehorchen. Diese primitive Betrachtungsweise, die noch nicht einmal die Welleneigenschaften, geschweige denn quantenmechanische Teilcheneffekte, des Lichtes berücksichtigt, bietet gleichwohl ein recht effektives Modell zur Berechnung von Lichtwegen unter dem Einfluss optischer Komponenten (Linsen, Spiegel u.ä.) und wird bis heute angewendet. Die Strahlenoptik ist deshalb so genau, weil die Wellenlänge von Licht so klein ist (kleiner als ein Mikrometer), dass seine wellenartigen Eigenschaften auf der menschlich wahrnehmbaren Größenskala (ca. von Millimeter aufwärts) keine Rolle spielen. Für moderne, präzise optische Geräte wie Teleskope, Mikroskope und auch Kameras, ist eine Berücksichtigung der Wellennatur unerlässlich. 2 Eigenschaften des Lichts 2.1 Lichtspektren Isaac Newton fand gegen Ende des 17. Jahrhunderts, dass weißes Licht eine Mischung von Licht aller Farben mit ungefähr gleicher Intensität darstellt. Zum Nachweis ließ er Sonnenlicht auf ein Glasprisma fallen und beobachtete das Spektrum des von dem Prisma gebrochenen Lichts. Abbildung 6: Weißes Licht wird durch ein Glasprisma spektral zerlegt. Die Brechzahl ist für größere Wellenlänge geringer, so dass rotes Licht schwächer gebrochen wird als violettes Licht. Bildquelle: Tipler Weil der Brechungswinkel in einem Glasprisma sich mit der Wellenlänge leicht ändert, wird das gebrochene Lichtbündel räumlich in seine Komponenten aufgespalten. Als Spektrum des Lichts bezeichnet man seine Aufspaltung in alle Komponenten mit verschiedenen Wellenlängen. Man kann das Spektrum wie im Bild direkt betrachten, woraus man aber nicht allzu viel lernt. Für eine quantitative Messung braucht man das Spektrum als Graph, in dem die Intensität gegen die Wellenlänge aufgetragen wird. Im Wellenbild würde man sagen, die Höhe des Graphen ist proportional zur Intensität des Lichts im entsprechenden Wellenlängenbereich, während sie im Teilchenbild schlicht der Anzahl der gezählten Photonen entspricht. Der Detektor, mit dem gemessen wird, benutzt dazu teilchenartige Wechselwirkungen des Lichtes. Das Spektrum des Sonnenlichts enthält (fast) lückenlos alle Wellenlängen des sichtbaren Lichts, man spricht daher von einem kontinuierlichen Spektrum. Im Gegensatz dazu emittieren Atome oder Moleküle nur Licht mit bestimmten Wellenlängen. Das ergibt ein so genanntes Linienspektrum. Wie das zustande kommt, wird im Kapitel 2.4 (“Absorption und Emission”) erklärt. Abbildung 7: Oben: Ein kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Bereich; darunter (von oben nach unten) die Linienspektren von Wasserstoff, Helium, Barium und Quecksilber. Bildquelle: Tipler 2.2 Ausbreitung des Lichts Schon lange vor der Maxwell'schen Theorie der elektromagnetischen Wellen wurden zwei interessante Theorien über die Ausbreitung des Lichts aufgestellt. Die eine stammt von dem holländischen Physiker Christiaan Huygens (1629-1695) und die andere von dem französischen Mathematiker Pierre de Fermat (1601-1665). Das Huygens'sche Prinzip: Die Ausbreitung einer jeden Wellenfront im Raum kann mit Hilfe einer geometrischen Methode beschrieben werden: Jeder Punkt einer bestehenden Wellenfront ist Ausgangspunkt einer neuen kugelförmigen Welle (Elementarwelle), die sich mit derselben Geschwindigkeit und Frequenz ausbreitet wie die ursprüngliche Wellenfront. Die Einhüllende aller Elementarwellen ergibt die Wellenfront zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Regel ist fundamental und gilt für alle Arten von Wellen. Das Fermat'sche Prinzip: Abbildung 8: Die Huygens'sche Konstruktion für die Ausbreitung nach rechts a) einer ebenen Welle und b) einer kugelförmigen oder kreisförmigen Welle Bildquelle: Tipler Die Ausbreitung des Lichts kann auch mit Hilfe des Fermat'schen Prinzip beschrieben werden: Der Weg, den das Licht von einem Punkt zu einem anderen einschlägt, ist stets derjenige, bei dem die dafür benötigte Zeitspanne minimal ist. Diese Regel ist auch in modernen Theoriegebilden ohne Ausnahme gültig. Eine interessante Folge dieses Prinzips, von der Fermat noch keine Ahnung haben konnte, sind sogenannte Gravitationslinsen, die von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt wurden: Starke Gravitationsquellen wie schwarze Löcher oder Galaxiezentren krümmen den Raum so stark, dass der kürzeste Weg für das Licht nicht die gerade Verbindung ist, sondern eine Krumme Linie, die zur Gravitationslinse hin gekrümmt ist. Wenn sich beispielsweise ein Stern oder eine Galaxie direkt hinter einem schwarzen Loch befindet, kann man ihn trotzdem sehen, und zwar als einen oder mehrere ringförmig um das schwarze Loch herum verzerrte Lichtflecken. Dies ist für uns die einzige Möglichkeit, schwarze Löcher nachzuweisen, da sie von sich aus absolut unsichtbar sind. 2.3 Polarisation Man nennt zwei Lichtstrahlen, bei denen die elektrischen Felder jeweils in der gleichen Ebene schwingen, gleich polarisiert. Im natürlichen Licht sind alle Polarisationsrichtungen gleichermaßen und ungeordnet vertreten. Solches Licht wird als unpolarisiert bezeichnet. Das menschliche Auge kann verschiedene Polarisationsrichtungen nicht unterscheiden. Polarisiertes und unpolarisiertes Licht sieht gleich aus. Polarisationsfilter können unpolarisiertes Licht linear polarisieren, indem sie andere Polarisationsrichtungen herausfiltern. Es gibt verschiedene Arten von Polarisation. Wenn die Auslenkungen der Schwingung stets parallel zu einer einzigen Ebene verlaufen, dann nennt man die Welle linear polarisiert. Eine andere Art der Polarisation ist die zirkulare Polarisation, bei der das Feld nicht immer in der gleichen Richtung schwingt, sondern der Feldvektor mit immer gleichem Betrag auf einer Schraubenlinie um die Ausbreitungsrichtung läuft. Dies entsteht durch eine Überlagerung von zwei linear polarisierten Strahlen, deren Feldvektoren zueinander senkrecht stehen und die zueinander um ¼ Wellenlänge (½π) phasenverschoben sind. Abbildung 10: Polarisation unpolarisierter Strahlung durch ein Polarisationsfilter (P). Der Polarisationsfilter transmittiert nur die vertikal schwingende Komponente. Abbildung 9: Zirkulare Polarisation; (a) senkrecht aufeinander stehende und um π/2 phasenverschobene E-Felder zweier linear polarisierter Strahlen; (b) die Überlagerung der E-Felder Bildquelle: (2) Bildquelle: nicht mehr vorhanden (Internet) Abbildung 11: zwei Polarisatoren, deren Polarisationsrichtungen senkrecht aufeinander stehen; Das Licht vom Hintergrund ist unpolarisiert. Daher kann man durch jeden Filter einzeln noch immer das ganze Bild in halber Helligkeit sehen.Wenn man jedoch beide Filter übereinanderhält, läßt der vordere Filter nur noch genau das Licht durch, das der andere absorbiert – daher erscheint die Überschneidungsfläche schwarz. Abbildung 12: Schema der Polarisatoranordnung in Abbildung 11. Die Kreise liegen parallel zu den Polarisationsfiltern. In den Kreisen (sie liegen mit den Polarisationsfiltern in einer Ebene) ist jeweils die Polarisationsrichtung des Lichtes skizziert, die Pfeile zwischen den Kreisen zeigen die Polarisationsrichtung an, die von dem jeweiligen Filter durchgelassen wird. Am Anfang ist das Licht unpolarisiert (d. h. In alle Richtungen gleich stark polarisiert) Nach dem ersten Polarisator ist das Licht nur noch linear polarsiert, der zweite Filter eliminiert genau diese Polarisationsrichtung, so dass kein Licht durchkommt. 2.4 Absorption und Emission Absorption: Absorption und Emission sind im Prinzip derselbe Vorgang, der in der einen oder anderen Richtung ablaufen kann. Es handelt sich hierbei um ein Teilchenphänomen. Sichtbares Licht entsteht häufig durch Energieübergänge von äußeren Elektronen in Atomen oder Molekülen. Normalerweise besetzten die Elektronen im Atom den sogenannten Grundzustand mit den niedrigsten erlaubten Energieniveaus (wobei das Pauli-Verbot gilt, welches besagt, dass sich in einem Atom niemals zwei Elektronen im gleichen Quantenzustand befinden können). Die Elektronen mit den geringsten Energien sind dem Atomkern am nächsten, also besonders eng an ihn gebunden, während die Elektronen in der äußersten Schale relativ leicht anzuregen sind, weil sie weniger stark gebunden sind. Die Absorption von Licht funktioniert so, dass es als Teilchen (Photon) mit einem gebundenen Elektron wechselwirkt. Es gibt seine gesamte Energie auf einmal an dieses Elektron ab, das dadurch in einen höheren Energiezustand übergeht. Wenn die Photonenenergie ausreicht, kann das Elektron sogar ganz aus seiner Bindung gelöst werden (siehe Photoeffekt). Spontane Emission: Die spontane Emission von Licht funktioniert im Prinzip genauso, nur ist der Ablauf umgekehrt: Ein Elektron, das bereits angeregt ist, geht wieder in einen Zustand geringerer Energie („näher am Atomkern“) über. Dabei wird ein Photon ausgesandt, dessen Energie genau der Energiedifferenz zwischen den beiden Elektronenzuständen entspricht. Ein solcher Vorgang findet spontan statt, und zwar im Mittel schon 10ns (also 10-8s) nach der Anregung. Die spontane Emission verläuft ungeordnet, das heißt, dass die Photonen, die von zwei Atomen emittiert werden, in keiner Weise miteinander zusammenhängen. In einzelnen Atomen oder kleinen Molekülen (wie bei Halogen- und Edelgasen) können die Energieniveaus keine beliebigen Zwischenwerte annehmen, und daher sind auch die Energien der emittierten Photonen auf bestimmte Werte beschränkt. Das führt zu den schon erwähnten Spektrallinien. Die Energieniveaus und daher die Spektrallinien sind charakteristisch für das chemische Element, das sie aussendet. So ensteht auch die Farbe eines Körpers: Elektronen werden durch einfallendes Licht angeregt, wobei die Anregung nur durch Photonen erfolgen kann, die im richtigen Energiebereich liegen, also nur durch Licht einer bestimmten Farbe. Diese Farbe wird aus dem Licht herausgefiltert, die dann später, wenn das Elektron wieder in seinen Grundzustand übergeht, als Wärmestrahlung abgegeben wird; alle übrigen Farben werden reflektiert. Beispielsweise erscheint gelbe Malerfarbe deshalb gelb, weil bestimmte Farbbereiche (in diesem Fall der blaue Spektralbereich) absorbiert werden und nur die für die gelbe Farbwahrnehmung verantwortlichen Spektralbereiche reflektiert werden (also in diesem Fall der rote, gelbe und grüne Spektralbereich). Stimulierte Emission: Daneben gibt es auch die stimulierte Emission, die z. B. im Laser genutzt wird, um Licht mit einer bestimmten Wellenlänge und langen zusammenhängenden Wellenzügen zu erzeugen. Radioaktive Emission: Licht entsteht aber auch bei Kernreaktionen, ähnlich wie bei der oben beschriebenen spontanen Emission. Genau wie Hüllenelektronen können sich nämlich auch Atomkerne in einem angeregten Zustand befinden – dies kommt jedoch weitaus seltener vor, zum Beispiel nach einem vorangegangenen Kernzerfall. Wenn der Atomkern in den Grundzustand übergeht, gibt er die Energiedifferenz zwischen den beiden Niveaus ebenfalls (unter anderem) einem Photon mit. Allerdings sind diese Energien bei Atomkernen bedeutend größer als bei gebundenen Elektronen – ungefähr um Faktor 1000000. Daher handelt es sich bei der emittierten Strahlung nicht um sichtbares Licht, sondern um Röntgenstrahlung (darum sind Kernreaktionen für Lebewesen so gefährlich!). Auch bei anderen Reaktionen zwischen Teilchen können Lichtquanten entstehen, aber diese sind im Alltag ohne Bedeutung. 2.5 Lichtquellen Man unterscheidet die Lichtquellen nach der Art, wie das Licht in ihnen erzeugt wird. Licht aus Wärmeabstrahlung: Diese Lichtquellen werden durch die Theorie vom “schwarzen Körper” beschrieben. Die wesentlichen Eigenschaften sind, dass die Lichtquanten mit “zufälliger” Energie abgegeben werden, wobei die genaue Verteilung von der Temperatur des Körpers abhängig ist. Das Maximum der Verteilung liegt bei umso höheren Energien, je höher die Temperatur des Körpers ist. Eine Folge der Zufallsverteilung ist, dass das Spektrum kontinuierlich ist, da Photonen jeder Wellenlängen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit emittiert werden. Der ungefähre Verlauf eines solchen Emissionsspektrums ist in Abbildung 13 zu sehen. Abbildung 13: schematische Darstellung der Emissionskurve eines strahlenden schwarzen Körpers Das prominenteste Beispiel für einen Schwarzkörperstrahler ist die Sonne. Sie ist eigentlich ein Fusionsreaktor. In ihrem Zentrum verschmelzen (grob gesagt) Wasserstoffkerne zu Heliumkernen. Dabei wird kinetische Energie, auch in Form harter Gammaphotonen, frei. Im Inneren der Sonne herrscht eine Temperatur von etwa 15 Millionen Kelvin. Die Oberfläche der Sonne ist nur noch etwa 6000 Kelvin heiß und gibt die ständige Wärmezufuhr in Form von Strahlung ans All ab. Bei dieser Temperatur liegt das Maximum der Verteilung gerade im sichtbaren Bereich (Die theoretische Emissionskurve eines schwarzen Strahlers bei Sonnentemperatur ist in Abbildung 14 als gestrichelte Linie eingezeichnet). Außerdem wird das Sonnenspektrum durch die Sonnenatmosphäre beeinflusst, die hauptsächlich aus Wasserstoff besteht: Die Frequenzen, die von Wasserstoff, Natrium und ein paar anderen Stoffen absorbiert werden können, fehlen im Sonnenspektrum (Diese feinen Linien sind in Abbildung 14 nicht zu erkennen!). Schließlich schützt uns auch noch die Erdatmosphäre durch Absorption vor viel UV- und Teilen der Infrarotstrahlung. Im Wesentlichen kommt bei uns von der Sonne das sichtbare Licht und große Teile des infraroten Spektrums an (der Grund dafür ist, das unser Auge sich in der Evolution an das Vorhandene angepasst hat). Außerdem wird das Licht in der Atmosphäre gestreut (blau stark, rot schwach). Dabei ist die genaue Zusammensetzung des Lichtspektrums von spezifischen Atmosphäreneigenschaften abhängig, wie zum Beispiel Wetter, Höhenlage, Staubgehalt, Luftfeuchte etc. Darum ist das Licht in der Provence anders als in Paris oder München. Abbildung 14: Spektrum der Sonne; Die Grenzen des sichtbaren Bereiches sind durch die dunkelblaue und die dunkelrote Linie markiert. Bei dieser Grafik kann man gut den Einfluss unserer „durchsichtigen“ Atmosphäre auf das Sonnenlicht sehen: Die graue Fläche ist das von ihr herausgefilterte Licht. Bildquelle: Wikipedia, Artikel „Sonne“ In einer Glühbirne wird ein Draht durch elektrischen Strom auf etwa 2500K erhitzt. Der Draht emittiert daher ebenfalls thermisches Licht mit einer Verteilung wie beim schwarzen Strahler. Das Maximum des von einer herkömmlichen Glühbirne erzeugten Lichtes liegt deutlich im Infraroten (warme Tönung des Glühbirnenlichtes!). Auf einer Kurve wie in Abbildung 13 für die Glühbirne liegt das sichtbare Licht auf der abfallenden Flanke, während etwa 80 bis 90% ihrer Strahlleistung in infrarote Strahlung eingehen (siehe Abbildung 15). Man könnte sie daher auch passender als “Heizbirne” bezeichnen. Abbildung 15: Spektrum einer Glübirne Bildquelle: (4) Zum Bild: Es ist die Lage von drei sichtbaren Lichtwellenlängen in der Grafik angegeben. Der Bereich des sichtbaren Lichtes liegt ungefähr zwischen der „rot“- Linie und der „blau“- Linie. Links von der roten Wellenlänge liegt die infrarote Strahlung. Die Fläche unter der Kurve entspricht der abgestrahlten Leistung im entsprechenden Wellenlängenbereich. Licht aus Gasentladung: Eine Gasentladungslampe enthält ein Gasgemisch (v.a. Quecksilberdampf, kein Neon!) unter niedrigem Druck. In der Leuchtstoffröhre werden freie Elektronen durch eine angelegte Spannung beschleunigt, die mit Quecksilberteilchen stoßen und so deren Elektronen anregen. Wenn die Elektronen wieder in einen ruhigeren Zustand übergehen, senden sie ein Photon aus. Das Spektrum von Quecksilber ist daher diskret (nicht kontinuierlich, sondern aus einzelnen Linien aufgebaut), und außerdem besteht es teilweise aus ultraviolettem Licht. Daher ist die Leuchtstoffröhre innen mit Leuchtstoff (!) beschichtet, der diese Strahlung absorbiert und stattdessen sichtbares Licht emittiert. Die Zusammensetzung des Leuchtstoffes entscheidet über das Lichtspektrum der Lampe, das jedoch niemals kontinuierlich, also immer unvollständig, ist. Abbildung 16: Spektrum einer Leuchtstoffröhre. Die mit „Hg“ und einer Zahl beschrifteten Spitzen sind Linien des Quecksilberspektrums, außerdem gibt es aber noch zwei wichtige Quecksilberlinien im Ultravioletten bei 313 nm und bei 365 nm. Die unbeschrifteten Peaks sind das von der Leuchtstoffbeschichtung umgewandelte UV-Licht. Bildquelle: Wikipedia, Artikel „Leuchtstoffröhre“) Leuchtdioden: Leuchtdioden (light emitting diodes = LEDs) sind aus Halbleitermaterial aufgebaut. Auch hier entsteht das Licht durch Elektronenübergänge. Das Besondere an den LEDs ist, dass nur Licht mit bestimmten Frequenzen zwischen einer Mindest- und einer Höchstfrequenz erzeugt wird. So gibt es Leuchtdioden, die nur grünes oder nur blaues Licht erzeugen und andere mit einem breiteren Frequenzbereich, die weiß leuchten (siehe Abbildung 17). Auf dem Bild sieht man, dass die Spektren rechts und links deutlich begrenzt sind. Der Vorteil bei dieser genauen Kontrolle über das Emissionsspektrum ist, dass man Lichtquellen herstellen kann, die die verbrauchte elektrische Energie zu fast 100% in sichtbares Licht umwandeln. Damit sind sie etwa fünfmal so effizient wie Energiesparlampen. Abbildung 17: Spektren verschiedener Leuchtdioden. Die resultierende Lichtfarbe steht jeweils darunter, im Hintergrund ist jeweils eine Skala der Wellenlängen in Nanometern (milliardstel Metern) angegeben. Bildquelle: Wikipedia, Artikel „Leuchtdiode“ Die Leuchtdioden haben also zwei wesentliche Vorteile gegenüber der Leuchtstofflampe: Sie haben bei gleicher Lichtleistung einen geringeren Energieverbrauch, und sie haben ein kontinuierliches Spektrum, so dass alle Farben richtig zu sehen sind. Ihr Hauptnachteil besteht darin, dass sie heute noch sehr teuer sind. Laser: Im Laser (englische Abkürzung für “Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission”) wird das Licht durch Molekülschwingungen erzeugt. Auch diese können nur bestimmte Energieniveaus einnehmen und geben beim Übergang in eine energieärmere Schwingung ein Photon ab. Der Vorteil von dieser Art der Lichterzeugung ist, dass man durch die gegenseitige Beeinflussung der Molekülschwingung und der Lichtwelle im Laser einen kohärenten (lange zusammenhängende Wellenzüge) und sehr dünnen, geraden Lichtstrahl erzeugen kann, und dass das Spektrum eines Lasers immer nur ganz bestimmte einzelne Wellenlängen enthält. Lichtquellen selbst untersuchen... ...geht ganz einfach mit einer CD oder DVD. Bei dem beobachteten Phänomen handelt es sich um Interferenz an den reflektierenden, parallelen Rillen der Platte. Dies funktioniert im Prinzip genauso wie die Interferenz am Doppelspalt (siehe Kapitel 3.1), nur dass das interferierende Licht nicht durchgelassen, sondern gespiegelt wird. Dabei wird das Licht in sein Spektrum aufgespalten. Man sieht nichts anderes als das normale Spiegelbild, dessen einzelne spektrale Komponenten aber räumlich versetzt abgebildet werden. Daher sieht man in jeder Spektralfarbe ein vollständiges Bild der Lichtquelle. Wenn sich verschiedene Spektren überlagern, kann man auch physikalisch “nicht reine” Farben wie Rosa und Minzgrün sehen, die aus verschiedenen Frequenzen gemischt sind. Natürlich kann man mit einer CD keine genauen Messungen machen, aber der Charakter des Spektrums ist hier schon gut erkennbar. Man kann sehen, ob es sich um ein diskretes oder kontinuierliches Spektrum handelt, und wie viel Licht ungefähr von jeder Farbe im Spektrum enthalten ist. Abbildung 18: Interferenzbilder von Lampen auf einer CD (links) und einer DVD (rechts). Die beiden Lampen auf dem Bild sind mit verschiedenen Leuchtstoffbirnen bestückt. Eine DVD hat mehr Rillen als eine CD, daher sind ihre Rillen schmäler. Der Abstand zwischen den einzelnen Rillen beträgt bei einer CD ungefähr 1500 bis 2500 Nanometer, bei einer DVD etwa 500 bis 1000 Nanometer. 3 Welle-Teilchen-Dualismus 3.1 Wellennatur des Lichts: Beugung und Interferenz Beugung und Interferenz sind die wichtigsten Phänomene, durch die sich Wellen von klassischen Teilchen unterscheiden. Beugung: Beugung ist die „Ablenkung“ von Lichtwellen an einem Hindernis, z.B. beim Durchgang durch begrenzende Öffnungen oder beim Vorbeigang an Kanten. Man beobachtet dann das Licht auch in solchen Richtungen, in die es nach der geometrischen Optik nicht kommen dürfte. Abbildung 19: Beugung von Wasserwellen an einem Hindernis (links), an einem breiten Spalt (Mitte), an einem sehr kleinen Spalt (rechts) Bildquelle: (5) Das physikalische Modell für Beugung ist das bereits erwähnte Huygens'sche Prinzip (Abb. 17). Abbildung 20: Beugung am Spalt; Huygens'sches Prinzip: Jeder Raumpunkt P im Spalt ist Ausgangspunkt einer Kugelwelle Bildquelle: nicht mehr vorhanden (Internet) Interferenz: Die Interferenz entsteht bei Überlagerung von zwei oder mehr kohärenten Wellen. Löschen sich die Wellen dabei gegenseitig aus, so spricht man von destruktiver Interferenz. Verstärken sich die Amplituden, so spricht man von konstruktiver Interferenz. Bildquelle: (3) Interferenz beim Doppelspalt: Thomas Young konnte zu Beginn des 19.Jahrhunderts mit diesem berühmt gewordenen Experiment die Wellennatur des Lichts demonstrieren. Beim Doppelspaltexperiment lässt man kohärentes, monochromatisches Licht auf einen Doppelspalt fallen. Auf einem Beobachtungsschirm hinter dem Spalt zeigt sich dann ein Interferenzmuster aus hellen und dunklen Streifen. Dieses Muster entsteht durch konstruktive und destruktive Interferenz der Lichtwellen von den beiden Spaltöffnungen. Kohärentes und monochromatisches Licht kann z.B. mit einem Laser erzielt werden. Warum braucht man kohärentes, monochromatisches Licht? Man kann bei jedem beliebigen Licht Interferenz am Doppel- oder Mehrfachspalt (s. u.) beobachten, wie jeder von den bunten Mustern auf CDs weiß. Diese Bilder sind zwar schön, aber für genaue Messungen unbrauchbar. Dafür eignet sich am besten solches Licht, das monochromatisch und kohärent ist. Kohärenz bedeutet, dass ein Lichtstrahl aus langen, zusammenhängenden, Wellenzügen besteht, also dass es nicht wie natürliches Licht aus vielen kurzen Wellenstückchen mit unterschiedlichen Polarisierungen und Frequenzen chaotisch zusammengewürfelt ist. Das Licht sollte außerdem monochromatisch sein, d.h. nur eine Wellenlänge enthalten, da die Lage der hellen und dunklen Streifen des Interferenzmusters von der Wellenlänge abhängig ist. Anderfalls würden sich mehrere Interferenzmuster überlagern, und dann kann es vorkommen, dass die hellen Streifen des einen Musters die dunklen Streifen des anderen überdecken. Also, je mehr verschiedene Wellenlängen das benutzte Licht enthält, desto schlechter ist das Muster zu sehen. Abbildung 21: Die von den beiden Spalten S1 und S2 ausgehenden Wellen interferieren und erzeugen ein Interferenzmuster auf dem Beobachtungsschirm Bildquelle: nicht mehr vorhanden (Internet) Dieses Experiment beweist also die Wellennatur des Lichts. Man kann das Experiment aber auch mit Elektronen, Protonen und überhaupt mit allen Elementarteilchen durchführen – das Ergebnis ist dasselbe. Theoretisch ginge es mit jeder Materie, denn nach dem Postulat von dem französischen Physiker Louis de Broglie von 1924 kann man jeder Materie, also auch makroskopischen Körpern, eine Wellenlänge zuordnen. Doch bei makroskopischen Gegenständen sind die Wellenlängen so klein (also viel kleiner als jegliche Öffnungen oder Hindernisse), dass weder Beugung noch Interferenz beobachtet werden können. Zusatz zur Interferenz an DVD und CD: Abbildung 22: Illustration zur Interferenz am Doppelspalt In der Abbildung kann man erkennen, welche Bedingung die Strahlrichtung der Interferenzmaxima am Doppelspalt bestimmt. Der einzige Unterschied zu der Skizze bei einem Interferenzspiegel wie der CD ist, dass das einfallende Licht von rechts kommt. Alles andere sieht genau gleich aus. Man kann nähern, dass der „Beobachtungsschirm“ (der Ort, an dem man das Interferenzmuster beobachtet) im Verhältnis zur Spaltbreite unendlich weit entfernt ist, da diese sehr viel kleiner als ein Millimeter ist. Dies wird hier durch die schwarze Abschlusslinie symbolisiert. Der Weg bis zum Schirm ist also für die beiden Lichtstrahlen von den Punkten A1 bzw. A2 gleich weit. Der gesamte Wegunterschied ergibt sich daher durch die grüne Seite des rechtwinkligen Dreiecks in der Skizze. Wichtig ist dabei, dass das Dreieck rechtwinklig ist und seine längste Seite der Abstand zwischen den Gitterspalten ist (die anderen beiden Seiten müssen also kürzer sein!) Wenn die Länge dieser grünen Seite ein ganzzahliges Vielfaches der verwendeten Lichtwellenlänge ist, kommt es zu konstruktiver Interferenz. Die Ordnungszahl des Interferenzmaximums richtet sich danach, wie viele Wellenlängen die Wegdifferenz beträgt (1. Ordnung – eine Wellenlänge, 2. Ordnung – zwei Wellenlängen usw.). Angesichts dieser Skizze kann man sich leicht vorstellen, dass die Maxima unter einem umso größeren Winkel (α) austreten, je kleiner der Abstand zwischen den Spalten ist. Dabei vergrößert sich auch der Abstand zwischen den einzelnen Maxima, also das ganze Interferenzbild wird auseinandergezogen, aber nicht unschärfer. Daher sind die Interferenzmaxima auf der CD in einem kleineren Winkel und enger zusammengerückt zu sehen als auf der DVD, deren Rillenabstand etwa zwei- bis dreimal kleiner ist. (Der Abstand zwischen den einzelnen Rillen beträgt bei einer CD ungefähr 1500 bis 2500 Nanometer, bei einer DVD etwa 500 bis 1000 Nanometer.) Anhand der Zeichnung kann man sich außerdem klarmachen, dass bei einer eventuellen Weiterentwicklung der DVD zu einem Datenträger mit noch engeren Rillen (Abstand kleiner als 300 Nanometer) keine Interferenz mehr zu beobachten wäre, da das sichtbare Licht nur Wellenlängen ab ca. 400 Nanometern hat. Damit wäre die Wellenlänge größer als der Gitterabstand, so dass im Sichtbaren nicht einmal das erste Interferenzmaximum auftritt. Interferenz am Mehrfachspalt: Wenn man beliebig viele, etwa gleich breite Spalte nebeneinander anordnet (dies entspricht der Rillenanordnung auf der CD bzw. DVD), bekommt man im Prinzip dasselbe Bild zu sehen. Aber dadurch, dass das Licht von so vielen Spalten kommt, gibt es viele unterschiedliche Phasendifferenzen zwischen den einzelnen Strahlen. Daher gibt es häufiger destruktive Interferenz, denn das Licht interferiert nur genau da konstruktiv, wo sich die Strahlen von allen Spaltöffnungen mit der gleichen Phase treffen. Der Effekt ist, dass die hellen Streifen schmäler, also schärfer, werden. Mit einem solchen Gitter sind also recht genaue Messungen der Wellenlänge möglich. Daher finden solche Mehrfachspalte (Interferenzgitter) in der Physik oft Verwendung. Konstruktive Interferenz findet dabei immer in solchen Winkeln statt, in denen der Weg des Lichtes von einem Spalt um ein ganzzahliges Vielfaches der Lichtwellenlänge länger bzw. kürzer ist als der von den (ein oder zwei) direkt benachbarten Spalten. Daher sind die Interferenzmaxima in umso größeren Winkeln zu finden, je kleiner der Abstand zwischen den Spaltöffnungen ist. Anders herum werden die Winkel immer kleiner, und bei großen Abständen (z. B. im Millimeterbereich) ist Interferenz von sichtbarem Licht schließlich gar nicht mehr beobachtbar. 3.2 Teilchennatur des Lichts: Der photoelektrische Effekt Die Beugung des Lichts und die Existenz eines Interferenzmusters beim Doppelspaltexperiment bewiesen unwiderlegbar, dass das Licht Welleneigenschaften hat. Im frühen 20. Jahrhundert ergaben jedoch bestimmte Versuche, dass Licht Energie in bestimmten Portionen austauschen kann, wie es Teilchen tun. Das bedeutet, dass die Lichtenergie nicht kontinuierlich verteilt, sondern quantisiert ist. Der photoelektrische Effekt: Albert Einstein erklärte im Jahre 1905 den photoelektrischen Effekt, wofür er 1921 den Nobelpreis erhielt. Das Prinzip des photoelektrischen Effektes beruht darauf, dass Licht seine Energie auf Metallelektronen überträgt, die dadurch aus ihrer Bindung gelöst werden. Abbildung 23: Schema der Apparatur zum Untersuchen des photoelektrischen Effekts. Bildquelle: Tipler Licht einer bestimmten Frequenz trifft in einer Vakuumkammer auf die Kathode C und schlägt Elektronen aus ihr heraus, die zur Anode A gelangen (Das heißt, Photonen werden von den Atomen des Metalls absorbiert, die dann Elektronen emittieren.). Dadurch fließt ein elektrischer Strom, der mit dem Amperemeter gemessen wird. Um die Energie der emittierten Elektronen zu messen, kann an die Anode eine negative, veränderliche Spannung angelegt werden, um die ankommenden Elektronen mehr oder weniger stark abzustoßen. Dann können nur solche Elektronen die Anode erreichen, die von der Kathode mit einer ausreichend hohen kinetischen Anfangsenergie emittiert werden. Die Spannung zwischen Anode und Kathode wird allmählich erhöht, bis der Strom null wird, also auch die schnellsten, energiereichsten Elektronen die Anode nicht mehr erreichen. Aus der gemessenen Grenzspannung kann man dann ganz leicht die maximale kinetische Energie der Elektronen berechnen. Der Versuch hat das überraschende Ergebnis, dass diese maximale Elektronenenergie unabhängig von der Intensität des auf die Kathode auftreffenden Lichts ist. Nach den Gesetzen der klassischen Physik würde man erwarten, dass die einzelnen Elektronen bei höherer Lichtintensität mehr Energie aufnehmen und daher mit höherer Geschwindigkeit aus dem Metall austreten. Das ist eben, wie gesagt, nicht der Fall. Einstein erklärte dies damit, dass die Lichtenergie quantisiert ist, also in kleinen Paketen, den so genannten Photonen, auftritt. Das heißt, dass die Anzahl der Photonen erhöht wird, wenn man die Intensität erhöht (nicht ihre Energie!). Und deshalb treffen bei zunehmender Lichtintensität pro Zeiteinheit mehr Photonen auf die Metalloberfläche, und es werden mehr Elektronen abgelöst. (Jedes emittierte Elektron bekam genau ein Photon und das Photon gab seine gesamte Energie an das Elektron ab.) Man stellte fest, dass die Energie der Elektronen nicht von der Intensität, sondern von der Farbe (also der Wellenlänge bzw. der Frequenz) des Lichts abhängt. Abbildung 24: Bildquelle: (3) Der Begriff des „Welle-Teilchen-Dualismus“ ist etwas unglücklich gewählt und eigentlich veraltet, da er suggeriert, dass Quanten widersprüchliche Eigenschaften haben und sich „verwandeln“ können. Das ist aber nicht der Fall – aus physikalischer Sicht ist ihr Verhalten sehr gut beschrieben und berechenbar (einschließlich der Unschärferelation, die die Genauigkeit der Voraussagen und Messungen beschränkt), und das Modell der Quantenmechanik hat auch keine formalen Widersprüche in sich – alle Effekte lassen sich mathematisch berechnen. In der Quantenmechanik wird davon ausgegangen, dass ein Quant keinen fest definierbaren Ort hat. Es ist nur möglich, eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit anzugeben, die durch eine Wahrscheinlichkeitswelle beschrieben wird. Die Wahrscheinlichkeitswelle muss einer Wellengleichung folgen (zum Beispiel Schrödingergleichung). Eigenschaften, die man sonst „klassischen Teilchen“ zuordnet, werden mit Wellenpaketen erklärt. Im Allgemeinen spricht man in der Quantenmechanik eher von Teilchen, da man sich der Welleneigenschaften bewusst ist und die Teilchen individuelle Namen haben. Genau genommen ist „Teilchen“ alleine schon ein passender Begriff für quantenmechanische Objekte, denn damit werden nur Objekte bezeichnet, die so klein sind, dass quantenmechanische Effekte eine Rolle spielen – „Welle“ ist dagegen allgemeiner definiert. 4. Ergänzungen zur Farbe Aus physikalischer Sicht unterscheiden sich Farben nicht wesentlich – es ist nur Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen. Außerdem gibt es aus physikalischer Sicht unendlich viele Grundfarben, da zwei Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen nicht eine Welle mit einer anderen Wellenlänge erzeugen können. Dies ist eine Täuschung durch unseren unvollkommenen Sehapparat: Aus menschlicher Sicht gibt es nur drei Grundfarben, da wir mit drei verschiedenen Farbsinneszellenarten auch nur drei verschiedene Farben unterscheiden können. Im Tierreich gibt es aber verschiedene Varianten des Farbsehens – von der Farbenblindheit bis zur Vierfarbensichtigkeit. Abbildung 25: Absorptionskurven der drei verschiedenen menschlichen Farbsinneszellenarten; an der senkrechten Skala ist der jeweilige Anteil an der maximalen Absorptionsfähigkeit angegeben. Solche Daten können aus Studien an farbfehlsichtigen Menschen gewonnen werden, bei denen ein (rot/grün- bzw. blau/gelb- Blindheit) oder zwei Zapfentypen (reines schwarz-weißSehen) nicht funktionieren. Bildquelle: Wikipedia, Artikel „Farbwahrnehmung“ Das menschliche Gehirn kann Farben nach dem Verhältnis der Signalstärke der drei Zellentypen zueinander unterscheiden. Daher können wir Grün-, Gelb- und Orangetöne verhältnismäßig präzise unterscheiden, da hier alle drei Kurven unterschiedlich steigen oder fallen. Besonders genau kann man gelb bestimmen, da diese Farbe genau am Überschneidungspunkt der roten und grünen Absorptionskurve liegt. Kurzwellige Blautöne und langwellige Rottöne sehen für uns dagegen (fast) gleich aus, obwohl sich ihre Wellenlängen genauso stark unterscheiden wie die von hellgrünem und orangefarbenem Licht. Man kann im Bild kaum erkennen, dass die Sinneszellen für das rote Licht auch für das Tiefblaue ein bisschen empfindlich sind. Daher erscheint uns diese Farbe violett, obwohl violett eigentlich eine Mischfarbe ist. Für unser Gehirn sehen viele Farben gleich aus, die es eigentlich gar nicht sind. Ein Gemisch aus rotem und grünem Licht vom Computerbildschirm erscheint für uns beispielsweise gelb, obwohl eigentlich kein gelbes Licht enthalten ist (das kann man in der spektralen Aufspaltung feststellen). Dies ist ein Glücksfall, denn es vereinfacht die farbliche Darstellung auf Bildschirmen erheblich, da das gesamte Spektrum unseres Farbsehens durch die Mischung aus monochromatischem rotem, grünem und blauem Licht angesprochen werden kann. Aus demselben Grund kann man auch mit nur drei Farben drucken (allerdings mit subtraktiver Farbmischung). Solcherart ermischte Farben erscheinen aber meist nicht so brillant und leuchtkräftig wie die (physikalisch) reinen Farben. Unser unvollkommenes Farbsehen ist auch der Grund dafür, dass das unvollständige Spektrum einer Leuchtstoffröhre uns weiß erscheint und für den Alltagsgebrauch durchaus akzeptabel ist. Jedoch kann es sein, dass beispielsweise genau das blaue Spektrum eines Gegenstandes (oder eines Pigments auf einem Gemälde) im Energiesparlicht nicht enthalten ist, so dass diese Farbe unter einer solchen Lampe verfälscht wird. Bei Kunstwerken ist dieses Problem besonders kritisch, da Künstlerfarben in der Regel nicht aus Grundfarben gemischt sind und hochwertige Pigmente ganz spezifische, komplexe Absorptions- und Reflexionseigenschaften haben, die nur in einem ausgewogenen und kontinuierlichen Spektrum wie dem des Sonnenlichts voll zur Geltung kommen können. Zur unterschiedlichen Farbwahrnehmung von Tieren: Datenquelle: Wikipedia, Artikel „Farbwahrnehmung“; Die Daten für den Menschen wurden aus den beiden angegebenen Wertesätzen gemittelt. In der Grafik sind die Maxima der Absorptionskurven der verschiedenen Farbsinneszellenarten bei dem Menschen und drei weiteren Tierarten eingezeichnet. Dabei sind die dunkelblau markierten Sinneszellen für ultraviolettes Licht empfindlich, die übrigen entsprechend der Markierungsfarbe für blaues, grünes und rotes Licht. Diese Farben des Lichtes sind nicht absolut zu verstehen. Auch die farbliche Darstellung dieser Punkte ist durch die subjektiven Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschen beschränkt. Sie geben lediglich das relative Verhältnis der Farbwahrnehmung beim einzelnen Tier wieder und stellen einen groben Vergleich mit den (additiven) Grundfarben des Menschen her. So liegt das „rote“ Absorptionsmaximum von Mensch und Vogel durchaus nicht im Bereich des für einen Goldfisch roten Lichtes (eher in seinem „grünen“ Spektrum), und das Absorptionsmaximum des „grünen“ Lichtes beim Vogel erscheint uns schon ziemlich bläulich. Man sieht also, dass die Frequenzbereiche teilweise recht unterschiedlich liegen. Daher nehmen viele Tiere Farben ganz anders wahr als wir. 5 Die Bedeutung des Lichtes Für die Physik: Licht ist für die moderne Defintion von Einheiten von Bedeutung. Diese sind heutzutage mit sogenannten „Quantennormalen“ verknüpft, das sind konstante natürliche Größen aus dem Bereich der Quantenmechanik. So ist beispielsweise der Meter über die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum definiert. Aber vor allem werden in der Physik viele Messungen mithilfe des Lichtes durchgeführt, weil seine Eigenschaften (z. B. konstante Geschwindigkeit, fast keine Gravitationswirkung) exakt bekannt sind. In vielen modernen Bereichen der Physik (z. B. Festkörperphysik, Molekülphysik, Astrophysik und natürlich allen Bereichen der Optik) ist das Licht von zentraler Bedeutung. Für die Kunst: Licht ist die Voraussetzung für die darstellende Kunst. Verschiedene Beleuchtungsspektren, zum Beispiel in der Provence, in den Bergen, in Murnau, am Meer oder im Museum, haben einen großen Einfluss auf die Farbwirkung. Was wir als Farbe eines Gegenstandes wahrnehmen, wird gleichermaßen durch seine Absorptions- und Reflexionseigenschaften wie durch das einfallende Licht beeinflusst. Die stofflichen „Farben“, also Pigmente, sind nur ein Medium für das Licht. Das, was wir als Farbe sehen, ist nur ein Teil des Lichtes, das auf das Pigment trifft. Bildquellen: Bilder ohne Quellenangabe haben wir selbst gemacht (mit Kamera, Paint und Gnuplot). Einige der Bilder stammen aus dem Internet, waren aber zum Zeitpunkt unserer letzten Recherche nicht mehr vorhanden. Bei allen anderen ist eine der folgenden Quellen abkürzend angegeben: „Tipler“: Tipler, Paul A. Physik Spektrum Akademischer Verlag „Wikipedia“: Die deutsche Seite der Wikipedia: www.wikipedia.de Der jeweilige Artikel ist bei jedem Bild angegeben. Andere Internetseiten: (1): http://spot.pcc.edu/~aodman/physics%20122/light-electro-pictures/light-electro-lecture.htm (2): http://www.biologie.uni-erlangen.de/botanik1/html/photobiologie/images/kap1/abb.1.16.html (3): http://www.itp.phys.ethz.ch/Studienwoche2005/Vortraege/2-MS-Photoeffekt.pdf (4): http://www.phyta.net/prisma01.htm (modifiziert) (5): http://www.dieter-heidorn.de/Physik/LK_AG/SchwingungenWellen/K3_MechanischeWellen/ K33_Huygens/K33_Huygens.html