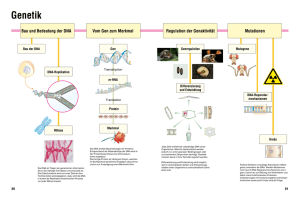

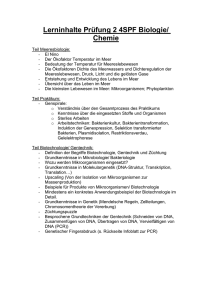

Grundlagen der Genetik und der Gentechnik

Werbung

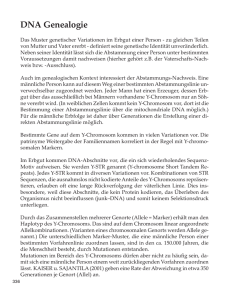

Aktuell | Ernährungslehre & Praxis Nr. 5 Mai 2010 Beleg/Autorenexemplar! Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Grundlagen der Genetik und der Gentechnik Dr. Patricia Falkenburg Weidenweg 3 50259 Pulheim Teil 61: Mechanismen der Evolution: Von der natürlichen Selektion zur modernen Gentechnik ● ● Die Erbausstattung des Schweins, von dem unser in der Einleitung der letzten Folge gedachtes Schnitzel stammt, unterscheidet sich – dank jahrhundertelanger Züchtungsbemühungen – deutlich von der seines nahen Verwandten im Wald. Und das trifft praktisch für alle unsere Lebensmittel zu: nichts von allem, was wir heute essen, hat eine „natürliche“, sprich naturbelassene Gen-Ausstattung – wenn wir von Wildkräutern absehen. In diesem Beitrag wollen wir weitere Mechanismen der natürlichen Evolution betrachten, einen Blick auf Tier- und Pflanzenzüchtung werfen und zuletzt kurz den Einfluss der Methoden der Gentechnik auf gezielte Zuchtbemühungen untersuchen. In der letzten Folge wurde gezeigt, dass Rekombination und Mutation die zellulären Prozesse sind, die die genetische Variabilität innerhalb einer Population bewirken, und nach welchen Gesetzmäßigkeiten Gene von Eltern auf ihre Nachkommen weitergegeben werden. Charles DARWIN zufolge werden durch natürliche Selektion aus einer Population diejenigen Individuen überleben oder bevorzugt zur Fortpflanzung gelangen und damit mehr Nachkommen erzeugen, die besonders gut an bestimmte dominierende Umweltbedingungen angepasst sind („survival of the fittest“ – und das heißt keineswegs zwangsläufig, dass immer der Stärkere gewinnt!). Der Mensch wiederum hat seit Beginn des Sesshaftwerdens eine ihm genehme Selektion bei Nutzpflanzen und Haustieren durch Zuchtwahl vorgenommen. Mit den Methoden der Gentechnik können nun gezielt ge- wünschte Gene auch in artfremde Organismen eingeführt werden. Hier sollen zunächst weitere molekulare und populationsgenetische Mechanismen vorgestellt werden, die die Evolution der Arten ermöglicht haben. Bei eingehender Betrachtung zeigt sich hierbei eine ganz erstaunliche Mobilität in unterschiedlichsten Bereichen. Molekulare Springinsfelde In den letzten Jahrzehnten ist mit der Fortentwicklung der Sequenziertechniken für DNA von zunehmend mehr Arten die Basenabfolge des gesamten Genoms entschlüsselt worden, darunter auch des Menschen („human genome project“). Das Wissen über die Organisation von kodierenden Sequenzen – Genen – und anderen DNAAbschnitten ist dadurch geradezu explodiert: vormals als unnütz angesehene nicht-kodierende DNA-Regionen erfüllen wichtige Aufgaben und die Gesamtzahl an Genen im menschlichen Genom ist deutlich geringer als ursprünglich erwartet (ca. 25 000, entsprechend rund 2 % der DNA). Weitere Erkenntnisse betreffen die Aufnahme artfremder DNA: schon lange ist bekannt, dass bestimmte Viren Mechanismen entwickelt haben, um ihre DNA in die chromosomale DNA ihres Wirts zu integrieren. Gut untersucht ist dies für die sog. Retroviren, deren Genom aus RNA besteht, die aber unmittelbar nach der Infektion von einem „Reverse Transkriptase“ genannten Enzym – auch dies inzwischen ein wichtiges Werkzeug der Gentechnik – in DNA überschrieben und in die Wirts-DNA integriert wird. Die Integration solcher Fremd-DNA kann, je nachdem an welchem chromosomalen Ort sie erfolgt, schwerwiegende Folgen für die Genexpression des Wirts haben, indem sie entweder Gene zerstört oder auf die Genregulation und -expression Einfluss nimmt. Andere bewegliche DNA-Elemente sind die sog. Transposons und Retrotransposons, auch als „springende Gene“ bezeichnet, die ihre Position im Genom verändern können. Auch hier können je nach Integrationsort benachbarte Gene in ihrer Aktivität beeinflusst werden, wobei sowohl eine verstärkte Expression als auch ein mehr oder weniger vollständiges Ausschalten möglich sind, Mechanismen, die u. U. auch bei einer Krebsentstehung eine wichtige Rolle spielen. Beim Menschen bestehen tatsächlich rund 45 % des Genoms aus transposablen Elementen, die allerdings nicht alle ständig wild durcheinander hüpfen. Von essenzieller Bedeutung sind sie aber zum Beispiel für die Variabilität von Immunglobulinen, also Antikörpermolekülen, die nur so ermöglicht wird. Andere Transposons erscheinen eher quasi parasitär, z. B. das LINE-1Retrotransposon, das etwa 17 % der menschlichen DNA ausmacht und das molekulare Werkzeug zu seiner Vermehrung und Verbreitung selbst kodiert. Die Aktivität transposabler Elemente kann im Genom eine deutlich höhere Variabilität bewirken als sie durch allmähliche Mutationen möglich wäre. 1 Die Teile 1–5 dieser Serie mit teilweise ausführlichem Glossar finden Sie in Ernährungs Umschau 2/2008, 6/2008, 9/2008, 1/2009 und 3/2009. Ernährungs Umschau | 5/10 B17 쑺 Aktuell | Ernährungslehre & Praxis Allerdings haben die höheren Organismen Mechanismen entwickelt, diese molekularen Heuschrecken unter Kontrolle zu halten. Neuere Forschungen in den USA haben jedoch gezeigt, dass die Kontrolle der transposablen Elemente unter schweren Stressbedingungen in der Umwelt von der Zelle scheinbar gezielt außer Kraft gesetzt werden kann, sodass plötzlich in großem Umfang Gene verdoppelt und innerhalb des Genoms verschoben werden. Auch wenn hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Neukombinationen tödlich für den Organismus sind, so ergibt sich daraus auch das Potenzial, sich mit großer Radikalität und Schnelligkeit auf vollständig geänderte Umweltbedingungen einstellen zu können und eventuell als neue Art zu überleben [1]. neuer Durchmischung von Genen führt (쏆 Abbildung 1d). Selbst ein horizontaler Genfluss (Genfluss zwischen Arten) ist möglich, wenn man die Aktivität von Viren und den Gentransfer mittels Plasmiden von Bakterien auf andere Bakterien oder beispielsweise Pflanzen in Betracht zieht – eine Art „natürlicher Gentechnik“. Dennoch sind über die Jahrmillionen der Evolution hinweg weite Bereiche der DNA nicht nur innerhalb einer Art bei allen Individuen dieser Art sondern auch zwischen Arten identisch geblieben. So unterscheidet sich das Genom von Schimpanse und Mensch nur zu 5 %. Vergleichsweise kleine Änderungen des Genotyps können demnach erhebliche Auswirkungen auf den Phänotyp, das äußere Erscheinungsbild, haben. Wie die zufällige Integration eines springenden Gens seinem Träger auch einen Vorteil bringen kann, zeigt ein interessantes Beispiel aus der Forschung zu Genen, die das Diabetes-Risiko beeinflussen. Eine Arbeitsgruppe am Deutschen Institut für Ernährungsforschung hat 2009 bei Mäusen ein neues Diabetes-Risikogen identifiziert – eines von inzwischen vielen. Die Forscher konnten zeigen, dass das entsprechende Gen auch bei übergewichtigen Menschen mit Diabetes überaktiv ist. Beim Vergleich von übergewichtigen Mäusestämmen, fanden die Wissenschaftler nun bei einigen Stämmen, die trotz Übergewichts keinen Diabetes entwickelten, in einem der nicht-kodierenden Bereiche des Risikogens ein Transposon, das offenbar die Expression des neuen Diabetesgens hemmt [2]. Die Häufigkeit bestimmter Allele (Genfrequenz), also bestimmter Merkmalsvarianten eines definierten Gens, kann in einer Population schwanken und im Verhältnis zu anderen Allelen des betreffenden Gens größer oder kleiner werden (쏆 Abb. 1b). Als Gendrift bezeichnet man in der Populationsgenetik eine zufällige Veränderung der Genfrequenz innerhalb des Genpools einer Population (쏆 Abb. 1c). Der sog. Genshift bezeichnet wiederum den gemeinsamen Austausch ganzer Gensegmente, etwa durch Rekombinationsprozesse. Gendrift und Genshift ergänzen die auf die Population einwirkende natürliche Selektion, wirken aber im Unterschied zu dieser nach dem Zufallsprinzip. Dabei ist eine zufällige Änderung der Genfrequenz in kleineren Populationen statistisch bedeutsamer, sodass Gendrift und Genshift einen wichtigen Faktor der Weiterentwicklung von Gründerpopulationen und somit für die Artbildung darstellen: Eine isolierte Zufallspopulation, die in einem umgrenzten Gebiet lebt, besitzt natürlicherweise nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Allele eines Gens, die in der Gesamtpopulation vorkommen. Die Allelzusammensetzung in der Elternpopulation weicht somit zwangsläufig von der in der Kinderpopulation ab: Der Genpool ist gedriftet. Gendrift macht sich aus statistischen Gründen Vom Affen zum Menschen: Wandernde Individuen und wandernde Allele Die genetische Variabilität resultiert also aus der Umordnung von Genen und größeren Chromosomenabschnitten in der Rekombination im Zuge der sexuellen Fortpflanzung und aus Mutationen der DNA sowie der Aktivität beweglicher Elemente. Gefördert werden kann sie zum Beispiel durch die Wanderung von Individuen zwischen Populationen, die zu einem Genfluss mit B18 Ernährungs Umschau | 5/10 umso stärker bemerkbar, je kleiner eine Population ist: hat man eine Tüte mit roten und gelben Gummibärchen in gleicher Anzahl, so wird man, wenn man nur oft genug hineingreift, ungefähr gleich viele rote und gelbe Bärchen gezogen haben. Greift man aber nur wenige Male hinein, ist die Wahrscheinlichkeit, eine unterschiedliche Zahl roter und gelber Gummibärchen zu erwischen, sehr viel höher. Driftende Allele verschwinden oft auch völlig aus der Population (쏆 Abb. 1c). Die genetische Vielfalt wird verringert und der Genpool verarmt. Vom Menschen wohin? – Homo sapiens und die Zukunft Auch wenn die frühen Ursprünge des Menschen immer noch heiß diskutiert werden, ist doch inzwischen die Theorie, dass sich der moderne Mensch vor etwa 60 000–70 000 Jahren von Afrika aus in alle Regionen der Erde ausgebreitet hat, weitgehend akzeptiert. Seit wann der Homo sapiens ein Homo sapiens ist, ist ebenfalls noch umstritten, eines der ältesten Fossilien, die zumindest eindeutig einer Unterart zugeordnet wurden, ist der Homo sapiens idaltu aus Äthiopien mit einem Alter von 160 000 Jahren. Somit gibt es also den modernen Menschen in seiner genetischen Ausprägung als Art seit mindestens 160 000 Jahren und das geht weit hinaus über unsere gesamte uns bekannte kulturelle und soziokulturelle Entwicklung von der Steinzeit bis zum Maschinen- und Technologiezeitalter. Nun stellt sich mancher die Frage, ob zwischen äußerlich erkennbar unterschiedlichen ethnischen Gruppen des Menschen auch eindeutige genetische Unterschiede nachweisbar sein könnten. In Nachfolge des Humangenomprojekts wurde von einer Forschergruppe aus aller Welt um Luigi Luca CAVALLI-SFORZA und dem MorrisonInstitut der Stanford-Universität das sog. „Human Genome Diversity Project“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser politisch allerdings sehr umstrittenen Untersuchung wurden systematisch Genproben von ethnischen Grup- pen aus aller Welt gesammelt und verglichen [3]. Umstritten war der Ansatz, weil man vielfach befürchtete, die Ergebnisse könnten in diskriminierender Weise missbraucht werden. Das Ergebnis der Studien hat aber bislang eigentlich genau das Gegenteil von dem erbracht, was man fürchtete und vermutete: das Erbgut der verschiedenen Ethnien unterscheidet sich kaum. Während es innerhalb einer Population eine große genetische Variabilität gibt, sind die messbaren Unterschiede zwischen zwei Gruppen sehr gering. Die Ergebnisse zeigen vielmehr eine kontinuierliche Veränderung aller untersuchten Populationen. Eine andere vergleichende Studie konnte zeigen, dass viele Unterschiede im Erscheinungsbild verschiedener ethnischer Gruppen entscheidend vom Level der Genaktivität geprägt werden. Von rund 4 200 analysierten Genen wich die Expressionsaktivität bei mehr als 1 000 bei Menschen mit europäischer deutlich von der bei Menschen mit asiatischer Abstammung ab. Dies zeigt, von welch entscheidender Bedeutung die vielfältigen Prozesse der Genregulation sind und wie eine Diversifizierung nicht alleine durch Änderungen der kodierenden Bereiche eines Gens erzielt wird, sondern in noch größerem Ausmaß durch Variationen in den regulatorischen Sequenzen. Erinnern wir uns an den Vergleich der Proteine mit Werkzeugen der Zelle: einen gut gebauten Schraubenschlüssel kann man für alle möglichen Arbeitsschritte gebrauchen und so erscheint es durchaus sinnvoll, dass die Natur nicht einfach beständig an ihren gut gelungenen Schraubenschlüsseln – den Enzymen – herumfeilt, sondern sie nach Bedarf für unterschiedliche Aufgaben zu unterschiedlichen Zeiten einsetzt. Stellen wir uns die Frage, ob – und wenn ja – in welchem Ausmaß der moderne Mensch noch den Mechanismen der Evolution unterworfen ist. Die grundlegenden molekularen Vorgänge der Vererbung mit Rekombination und Genmutation laufen selbstverständlich auch bei uns genauso ab wie bei allen anderen eukaryontischen Organismen auf dieser Erde und auch Prozesse der Gendrift, Genverdoppelungen oder Allelverluste finden heute in unserem Genom statt wie vor Jahrtausenden. Andererseits sehen wir, wie stabil die Art Homo sapiens seit nunmehr rund 160 000 Jahren geblieben ist, und wenn sich die Artbildung am ehesten bei kleinen, räumlich isolierten Populationen vollzieht, dann wird die weltweite Durchmischung viel eher dafür sorgen, dass noch bis vor wenigen Jahren regional beschränkte Allele sich über die gesamte Erde ausbreiten. Ein gutes Beispiel ist etwa die in Deutschland in den letzten Jahrzehnten beobachtete Zunahme an Patienten mit schweren Thalassämien. Die verschiedenen Formen der Thalassämie – unterschiedliche Mutationen in Hämoglobingenen – waren ursprünglich vor allem in Afrika verbreitet, wo sie in rezessiver Form ihren Trägern offenbar einen gewissen Schutz vor der Malaria bieten. Im Zuge der Migrationsbewegung kommen nun auch in Europa immer mehr Menschen mit diesen Erbkrankheiten an und eine zunehmende Durchmischung der Thalassämiegene mit dem europäischen Genpool ist zu erwarten. Zu guter Letzt sollte man auch nicht die Zeiträume außer Acht lassen, in denen sich Evolution vollzieht: allein in Europa haben Homo sapiens und Homo neanderthalensis beispielsweise mindestens 10 000 Jahre lang koexistiert und in Afrika wohl über 40 000 Jahre. Die kulturelle Geschichte des modernen Menschen verfolgen wir zurück bis zur Steinzeit, d. h. bis zu einem Zeitraum vor ca. 9 000 Jahren. In evolutionären Zeitspannen gerechnet, ist dies verschwindend wenig und wir können nicht erwarten, eine echte genetische Evolution beim Menschen zu sehen oder messen zu können – selbst wenn sich unsere Gene allmählich ändern, neue Allele entstehen und andere verschwinden. Von der Evolution zur Züchtung Das Äußere einer Art kann sich aber auch sehr viel schneller ändern: so waren nur wenige Hundegenerationen nötig, um aus einem wilden Wolf den asthmatischen Mops der Großtante zu kreieren. Dazu muss aber eine äußere Kraft entscheidend eingreifen – beim Hund war das natürlich der Mensch. Ziel der züchterischen Entwicklung von Tierrassen ist dabei zunächst nicht der besonders außergewöhnliche Schoßhund, sondern die optimale Verwertbarkeit der Tiere als Lieferanten von dem Menschen dienlichen Produkten wie Fleisch, Milch, Fell bzw. Tierhaut. Der gewünschte Fortschritt wird dabei durch gezielte Selektion und Verpaarung der Tiere erreicht. Dieser Prozess begann parallel mit der Sesshaftwerdung des Menschen und betraf Pflanzen ebenso wie Tiere. Eine überlebenssichernde Ernährung war dabei ohne die gezielte Auswahl und Ansaat besonders ertragreicher Sorten gar nicht denkbar und die soziokulturelle Evolution des Menschen ist untrennbar mit der gezielten Entwicklung permanent verfügbarer Nahrungsressourcen verbunden. So sind alle unsere Getreidearten Zuchtprodukte aus wild wachsenden Süßgräsern, deren Ähren aber viel kleinere Früchte tragen und oft auch durch ihre große Brüchigkeit schlecht zu sammeln sind. Bereits in der Jungsteinzeit wurden daraus beispielsweise Emmer und Einkorn selektioniert. Natürliche Zuchtwahl sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren basiert dabei auf „von alleine“ auftretenden Mutationen im Erbgut der interessierenden Art: so entdeckten die frühen Menschen bei ihrer Suche nach Nahrung besipielsweise, dass die Körner bestimmter Grasarten zum Verzehr taugen und den Speisenplan angenehm ergänzen, auch wenn der Jagderfolg ausbleibt. Sie begannen, gezielt die körnerproduzierenden Gräser zu suchen und zu sammeln. Bevorzugt wurden dabei unweigerlich größere Körner und solche, deren Ähren stabil genug waren, um aufrecht zu stehen und so einem Absammeln im reifen Zustand überhaupt erst zugänglich waren. Wurde nun ein Teil der gesammelten Samen im Siedlungsgebiet zunächst unabsichtlich verloren, später gezielt ausgesät, so hatte bereits eine Selektion hin zu größeren Samen und stabileren Ähren stattgefunden. Ernährungs Umschau | 5/10 B19 쑺 Aktuell | Ernährungslehre & Praxis Jahrhundertelang funktionierte die Tier- und Pflanzenzucht nach diesem Prinzip: Individuen mit den gewünschten Eigenschaften werden vermehrt bzw. zur Paarung zugelassen, Individuen, die dem Zuchtziel nicht entsprechen, werden verworfen bzw. von der Paarung ausgeschlossen. Die nötige Va- riabilität der Zuchtpopulation beruht aber allein auf natürlich auftretenden Mutationen entsprechend den zuvor betrachteten Regeln. Von der Züchtung zur Gentechnik a) Ausgangspopulation Selektion b) Mutation bewirkt neues Merkmal „blau“ c-1) „rot“ und „grün“ sind ausgestorben Selektion c-2) „blau“ und „gelb“ sind ausgestorben d) zwei verarmte Populationen vereint: es sind wieder alle Merkmale vorhanden Abb. 1: Populationsgenetische Mechanismen der Evolution. Durch Mutationen in der DNA entstehen in der Ausgangspopulation (a) neue Merkmale (Allele): Ein Gummibärchenfabrikant kann neuerdings auch Gummibärchen in blauer Farbe produzieren. Führen sie dazu, dass ihre Träger einen Überlebensvorteil erlangen, so setzen sie sich im Laufe der Zeit durch, bedingen bestimmte Allele andererseits einen Überlebensnachteil für ihre Träger, so werden sie aus der Population verschwinden: Ein Umweltfaktor, nennen wir ihn Ute, mag keine gelben Gummibärchen, sodass diese in der Tüte übrigbleiben. Ute isst am liebsten die roten Bärchen und diese „sterben aus“. Wir betrachten eine natürliche Selektion (c-1). Ute hat alle roten Gummibärchen längst verspeist und danach ihre zweitliebsten, die grünen. Hans hingegen mag gerade gelbe und die neu entwickelten blauen (c-2). Wenn nun die beiden Tüten mit der jeweils halb gegessenen „GummibärchenPopulation“ gemischt werden, so ist eine neue Population entstanden, in der wieder alle Allele vorhanden sind (d) und unser Beispiel verdeutlicht einen Genfluss. Eine Gendrift tritt auf, wenn durch zufällige äußere Einflüsse ein Teil der Population ausstirbt und mit ihr bestimmte Allele, man spricht auch von einem Flaschenhalseffekt. Ein gutes Beispiel ist eine Insektenpopulation, bei der in einem kalten Winter der größere Teil der Population ausstirbt. Aus den wenigen überlebenden Tieren bildet sich im nächsten Jahr eine neue Population, die nun aber nur noch die Allele der zufällig übrig gebliebenen Elterntiere trägt, bis durch neue Mutationen eine neue größere Variabilität entsteht. Der Genpool der neuen Population kann sich danach von dem der Stammpopulation deutlich unterscheiden. Die Erkenntnisse der molekularen Genetik mit ihrem explosionsartig gewachsenen Verständnis für die biochemische Organisation der DNA und die molekularen Vorgänge bei Rekombination, Mutation und Vererbung haben nun den menschlichen Bemühungen, gewünschte Eigenschaften bei Tieren und Pflanzen zu etablieren, eine völlig neue Dimension verliehen. Kann ein bestimmtes Merkmal eindeutig einem bestimmten Gen zugeordnet werden, so ist es nun möglich, dieses Gen zu isolieren und gezielt in das Erbgut einzuführen. So wird z. B. in der grünen Biotechnologie versucht, Pflanzen gentechnisch so zu modifizieren, dass sie besonders resistent gegen Schädlinge oder Pflanzenvernichtungsmittel sind oder dass sie gewünschte Inhaltsstoffe herstellen, die nicht Teil ihrer natürlichen Ausstattung sind. Ganz so einfach ist das aber nicht: wirklich gut funktioniert dies nur, wenn das gewünschte Merkmal nur von einem Gen kodiert wird. Weitere Hürden sind die gezielte Expression und nicht zuletzt die stabile Integration ins Genom an einem bestimmtem Genort. Eine genauere Betrachtung der Ansätze der modernen Gentechnik folgt im siebten und letzten Teil dieser Serie. Literatur 왎 1. Bauer J: Das kooperative Gen: Abschied vom Darwinismus. Hoffmann & Campe, 2008 2. Ruschke K, Ebelt H, Klötzing N et al. (2009) Defective peripheral nerve development is linked to abnormal architecture and metabolic activity of adipose tissue in Nscl-2 mutant. PLoS One, Vol 4(5), e5516 3. Human Genome Diversity Project www.stand ford.edn/group/morrinst/hgdp.html Zugriff am 10.02.2010 „Ernährungslehre und -praxis“, ein Bestandteil der „Ernährungs Umschau“. Verlag: UMSCHAU ZEITSCHRIFTENVERLAG GmbH, Sulzbach/Ts. Zusammenstellung und Bearbeitung: Dr. Eva Leschik-Bonnet, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Dr. Udo Maid-Kohnert, mpm Fachmedien (verantwortlich). B20 Ernährungs Umschau | 5/10 ● ●