Programmheft ansehen - Gürzenich

Werbung

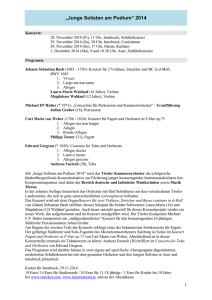

sinfoniekonzert philippe manoury 01 komponist für köln Philippe Manoury Wolfgang Amadeus Mozart Sophie Karthäuser Sopran Gürzenich-Orchester Köln François-Xavier Roth Dirigent First Global Partner 10 sinfoniekonzert 10 22. Mai 16, 11 Uhr, 23./24. Mai 16, 20 Uhr Kölner Philharmonie Philippe Manoury Ring für großes, im Raum verteiltes Orchester (2015/2016) Uraufführung Ein Auftragswerk des Gürzenich-Orchesters Köln ca. 35’ Pause Wolfgang Amadeus Mozart Konzertarien für Sopran und Orchester »Voi avete un cor fedele« »Basta, vincesti – Ah non lasciarmi, no« »Bella mia flamma, addio – Resta, oh cara« Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 1. Molto allegro 2. Andante 3. Menuetto: Allegretto 4. Allegro assai Sophie Karthäuser Sopran Gürzenich-Orchester Köln François-Xavier Roth Dirigent So 10 Uhr und Mo + Di 19 Uhr: Konzerteinführung mit Michael Struck-Schloen Das Konzert am 24. Mai wird im Rahmen von GO PLUS aufgezeichnet und ist in einigen Wochen über unsere Homepage www.guerzenich-orchester.de als Audio- und Videostream verfügbar. Das Konzert wird vom Deutschlandradio aufgezeichnet und in den kommenden Wochen ausgestrahlt. 4 Liebe Konzertbesucher, als mein Vorgänger Ferdinand Hiller, Gürzenich-Kapellmeister von 1850 bis 1884, seinen bewunderten Freund und Kollegen Johannes Brahms erstmals einlud, um sich und seine Werke dem Kölner Publikum vorzustellen, war er noch längst nicht der berühmte Kom­ ponist, als den wir ihn heute schätzen und lieben. Noch vor der Urauf­führung in Leipzig »testete« Brahms einzelne Sätze seines ­Requiems mit unserem Orchester und Kölner Sängern im ­Gürzenich – denn in Köln wusste er eine gute künstlerische Basis, ein w ­ ohlwollendes Publikum und in Ferdinand Hiller einen Förderer, der ihm die Gelegenheit gab, ­Unerhörtes zu erproben. Für einen Komponisten ist es existenziell, wenigstens zeitweise ­Zugang zu einem solchen »Labor« zu haben, den Kontakt mit fähigen Musikern und einem anspruchsvollen und neugierigen Publikum zu pflegen. Der große Wurf, vom Genie in einsamer Arbeit druckfertig zu Papier gebracht, ist eher die Ausnahme. Große Meisterwerke gewinnen eine tragfähige Gestalt erst in der beständigen Auseinandersetzung mit dem Aufführungsapparat und dem Publikum. Ich sehe es als ­unsere – gemeinsame! – Aufgabe, auch den Komponisten unserer Zeit diese Plattform zu bieten, um uns selbst wach zu halten für neue Sichtweisen auf eine Welt, die sich beständig verändert. Musik kann und soll viel mehr als nur unterhaltsam sein, sie kann uns Fragen stellen, die für unser Zusammenleben entscheidend sind. Mit Ring, dem ersten Auftragswerk, das Philippe Manoury als Komponist für Köln für das Gürzenich-Orchester und seinen Konzertsaal, die Kölner Philharmonie, geschrieben hat, sucht er nach neuen Wegen, wie ein Orchester klingen und wie man Musik erleben kann. Lassen Sie sich ein, lassen Sie sich überraschen – auch von Mozarts Arien und seiner Sinfonie, die wir im Anschluss an Ring spielen. Ihr 5 »Anders als man vermuten könnte, ­bezieht sich der Titel dieser Kölner Uraufführung nicht auf Richard Wagners Ring, auch wenn wir der r­ evolutionären Kraft seiner Musik viel verdanken. Ring bedeutet nichts anderes, als dass das Publikum in der Kölner Philhar­ monie ›umringt‹ sein wird von Musik. In meinen Ohren ist ein Orchester in der Lage, den schönsten Klang der Welt zu produzieren und als Komponist fühle ich mich schon mein Leben lang zu diesem ›Instrument‹ hingezogen. Es fasziniert mich, dass das Orchester wie eine Stimme klingen kann oder wie 90 Individuen, je nachdem wie man es behandelt. Ein Orchester ist vielgestaltig, etwas Unendliches. Die gleichen M ­ usiker, die in diesem Programm die Uraufführung von Ring verwirklichen, werden anschließend Musik von Mozart spielen. Mein Ziel war es, mit diesem Stück eine Klangwelt zu schaffen, in der das ­Orchester nicht nur ein klanglicher Punkt ist, der den Zuhörern g­ egenüber steht. Ich möchte, dass die Zuhörer mitten im Orchester sind. Auf der Bühne kann man nicht alle Leute mitten ins Orchester setzen – aber man kann den Konzertsaal zur Bühne erklären, das Orchester um das Publikum herum platzieren und damit eine neue Vielstimmigkeit erzeugen, die so noch nie gehört wurde. Wenn der Klang der Instrumente sich nicht mehr auf der Bühne mischt, sondern von allen Seiten kommt, macht man eine neue Klangerfahrung. Der Orchesterklang steckt gewissermaßen erst in seinen A ­ nfängen. Aber um dies möglich zu machen, benötigt man Dirigen­ten, Musiker, passende Säle und den Organisationswillen um dieses Abenteuer zu wagen. In Köln treffen alle diese Dinge glücklich auf­einander. Hier ist das Orchester nicht nur ein Instrument der Vergangenheit, sondern auch ein Instrument der Zukunft.« Nach einem Interview mit Patrick Hahn Philippe Manoury 6 Ein Instrument der Zukunft – das neue Orchester des Philippe Manoury Michael Struck-Schloen Philippe Manoury, einer der findigsten und fantasievollsten Vertreter der französischen Computermusik, komponiert für die Kölner ­Philharmonie. Eine Trilogie will er bis zum Ende des Jahrzehnts im Auftrag des Gürzenich-Orchesters und seines Chefdirigenten François-Xavier Roth beendet haben, die aus einem vorhandenen Werk – dem 2013 in Donaueschingen uraufgeführten In situ für ­Ensemble, Streichorchester und acht Orchestergruppen im Raum – und zwei neuen Stücken zusammenwachsen soll. Für den Kom­ ponisten, der im musikalischen Forschungslabor IRCAM in den ­Kellern des Pariser Centre Pompidou künstlerisch herangereift ist, lange in San Diego (Kalifornien) unterrichtet hat und seit drei J­ ahren in Straßburg lehrt, rückt damit ein Thema in den ­Vordergrund, das in seinem Werk immer mitgeschwungen hat: die Wahrnehmbarmachung des musikalischen Raums. Für die neue Orchestermusik nach 1945 ist die kompositorische Gestaltung des Aufführungsortes ein Dauerthema, wurden doch die traditionellen Säle im Schuhkarton-Format vom Berliner Konzerthaus über das Amsterdamer Concertgebouw bis zum ­Wiener Musikvereinssaal als überholtes Relikt eines vergangenen ­Musik­ideals empfunden. Experimentiert wurde mit ungewohnten ­Platzierungen der Instrumente, wobei die überkommene »deutsche« (1. Violinen links, 2. Violinen rechts, sozusagen »stereophon«) oder »amerikanische« Sitzordnung (von links nach rechts im ­Halbkreis um den Dirigenten 1. Viol., 2. Viol., Bratschen, Celli) ­aufgebrochen wurde und Luciano Berio etwa in seinem Werk Coro Spieler und Sänger in unnormierter Buntheit nebeneinander setzte, um neue Formen der Klangmischung, aber auch des kam­ mer­musi­kalischen Zusammenwirkens zu provozieren. Bernd Alois ­Zimmermann experimentierte in Dialoge mit der Raumaufstellung, Luigi Nono verwandelte in seiner »Hörtragödie« Prometeo den ­Konzertsaal durch kaum zu lokalisierende, aus der Tiefe des ­Raumes dringende Klänge in einen Abgrund panisch machender Hörerlebnisse. Und Karlheinz Stockhausen, dessen Ideen Manoury seit den siebziger Jahren stark beeinflussten, trieb die Verräum­ lichung des Klanges seit den Gruppen für drei Orchester weiter bis zur technisch ausgeklügelten Interaktion von realen und elektro­ 7 Philippe Manoury 8 Aus dem Manuskript zu Ring 9 nischen Klängen – wobei der tatsächliche Raum durch einen künstlich erzeugten »Metaraum« überlagert und aufgehoben wurde (selbst spektakuläre Versuche der völligen Entgrenzung finden sich in Stockhausens Freiluftmusiken oder seinem himmelstürmenden Helikopter-Streichquartett). In den letzten Jahrzehnten hat – nicht zuletzt durch Manourys ­Forschungsaktivitäten am IRCAM – das Zusammenspiel zwischen Musikern und Live-Elektronik nie geahnte Möglichkeiten der Klang­ erweiterung erfahren; Interpreten zeitgenössischer Musik sind mittlerweile daran gewöhnt, dass ihre auf Violinen, Oboen und ­Posaunen produzierten Töne nicht das Endergebnis, sondern nur das Ausgangsmaterial eines komplexen, in Zeit und Raum hineinprojizierten und vielfach manipulierten Klangkosmos sind. Auch Manoury ist begeistert vom Sonus ex machina (wie er einen Zyklus »interaktiver« Stücke aus den achtziger Jahren betitelte). Dennoch hat er in den ersten beiden Orchesterwerken seiner ­»Kölner Trilogie« auf Live-Elektronik ganz verzichtet, um sich mit zwei zentralen Fragestellungen zu beschäftigen. Erstens: Wie lässt sich die gute alte Institution »Orchester« in den vorhandenen Sälen auf innovative Weise fruchtbar machen? Und zweitens: Wie kann man dem Publikum, das an die frontale Gegenüber­ stellung von Hörer und Spieler gewohnt ist, neue Hörerlebnisse ­bescheren? Am Anfang dieser Überlegungen steht Manourys Bestandsaufnahme der Beziehung zwischen der neuen Orchestermusik nach 1945 und den Konzertsälen. Dabei kommt er zu dem ernüchternden ­Ergebnis, dass die meisten Versuche eines Boulez, Stockhausen oder Xenakis, das Orchester im Raum neu aufzustellen, keine wirkliche Reform nach sich zogen. »Leider hat die Tradition, die nach Gustav Mahlers Worten lediglich aus einer Ansammlung schlechter Gewohnheiten besteht, alle Emanzipationsversuche zunichte ­gemacht. […] So brillant manche von ihnen auch waren – sie bleiben isolierte Experimente ohne Nachfolger oder Konsequenzen.« Andererseits erweisen sich, so Manoury, neuere Konzertsäle mit alternativen Raumkonzepten – darunter die Berliner oder die ­Kölner Philharmonie mit ihren von Publikum umgebenen Orchesterpodien – für die Hörer im Rücken des Orchesters als akustisch unbefriedigend, weil der Großteil des klassisch-romantischen Repertoires für die gewohnte hierarchische Abstufung von Streichern und Bläsern geschaffen wurde. »Wollen wir wirklich für immer und ewig diesen hierarchischen ­›sinfonischen Sound‹ kultivieren?« fragt Manoury im Kommentar 10 11 A B C D E F 2 Trompeten 2 Flöten 2 Klarinetten 4 Violinen 2 Bratschen 2 Posaunen 2 Oboen 2 Fagotte 2 Celli G Bühne H 2 Hörner 2 Flöten | 2 Oboen | 2 Klarinetten | 2 Fagotte 2 Hörner 1 Trompete 2 Hörner 1 Trompete 1 Posaune 1 Harfe | 1 Flügel 1 Posaune 6 Violinen 6 Violinen 3 Schlagwerker 2 Bratschen 2 Bratschen 10 Violinen | 6 Bratschen | 4 Celli | 2 Kontrabässe 2 Celli 2 Celli 2 Kontrabässe 2 Kontrabässe I J K L 1 Schlag­ 2 Hörner 4 Violinen 1 Schlag­ 2 Trompeten 2 Bratschen 2 Posaunen 2 Celli 1 Tuba 2 Kontrabässe werker Philippe Manoury * 19. Juni 1952 in Paris Ring pour grand orchestre spatialisé (Ring für großes, im Raum verteiltes Orchester) Entstehungsjahr: 2015/2016 Dieses Werk erlebt heute seine Uraufführung. werker 12 zu seinem neuen Werk – um dann politisch zu werden: »Sollten wir nicht dazu in der Lage sein, uns in einer entschieden zeitge­ nös­sischen Ästhetik auszudrücken und endlich die Codes einer ver­alteten sozialen Ordnung hinter uns lassen? Wäre es nicht an der Zeit, neue Klangvorstellungen zu entwerfen, die ihren Reichtum und ihre Kraft aus Verschiedenheit und Vielfalt beziehen und das Publikum, anstatt es an den Rand zu drängen, im Zentrum ­begrüßen?« Einen Schritt hin auf dieses Ideal eines nicht-hierarchischen Klangs ist die vom Gürzenich-Orchester in Auftrag gegebene Komposition Ring »für großes, im Raum verteiltes Orchester«. Entsprechend kommt der Aufstellung des üppig besetzten Apparats mit vier­ fachem Holz, reichem Blechbläser- und Schlagzeugaufgebot ein ­hoher Symbolwert zu. Auf dem Podium der Philharmonie ist, gleichsam als Relikt einer überwundenen Musikperiode, ein mittelgroß besetztes Mozartorchester (inklusive Harfe, Klavier und Schlagzeug) postiert. Die übrigen Musikerinnen und Musiker gruppieren sich auf den Rängen und in den umlaufenden Gängen ringartig um Bühne und Publikum in mehreren Miniaturensembles bis zu zwölf Spielern; Videobildschirme bei jeder Gruppe dienen der ­Koordination. Diese »umringende« Aufstellung um das Publikum mit ihrer ungewohnten Klangprojektion ist allerdings nicht die einzige Veränderung des Raums, der im Laufe des ungefähr halbstündigen Werks durch die unterschiedlichsten Dichtegrade und Intensitäten, durch Dialoge und Bewegungen von Orchesterfarben ausgelotet wird. ­Manoury verändert auch die gewohnten Rituale der Begrüßung und gegenseitigen Einstimmungen, die den zuvor leeren Saal gewöhnlich zum ästhetischen Raum umwidmen. Die Inspiration dazu gab ihm der Berliner Regisseur und Theaterleiter Thomas Ostermeier, der vor allem mit seinen Inszenierungen beim Festival von Avignon in Frankreich populär wurde. »Wenn man sein Theater betritt, sind die Darsteller schon auf der Bühne, […] sofort entsteht eine Nähe zum kreativen Prozess, man weiß, das Stück wird direkter, wahrhafter sein. Das möchte ich gerne mit dem Anfang von Ring erreichen. Die Leute betreten den Saal, sie reden miteinander, sie sind sofort in Kontakt mit den Musikern, sie sehen sie aus der Nähe, sie ­hören sie Musikfetzen spielen. […] Es gibt keinen eigentlichen A ­ nfang. Vielleicht kann das Publikum auf diese Weise etwas anderes ­empfinden als sonst.« konzerte neu erleben Holen Sie sich mit GO PLUS das GürzenichOrchester nach Hause: Audiostreams in CD-Qualität, Konzertvideos und Dokumentationen, live aufgenommen in der Kölner Philharmonie. guerzenich-orchester.de/go-plus 14 Die KÖLN-TRILOGIE Philippe Manoury zu seinen Plänen für das Gürzenich-Orchester Die Architekturen der neuen Konzertsäle, die in den meisten großen Städten in der ganzen Welt gebaut worden sind, gehören zu den kühnsten Konstruktionen unserer Zeit. Sie wenden sich von den Grundprinzipien der Säle der Vergangenheit ab und bieten ganz neue Perspektiven (auch für das Hören). Die historischen Säle, die meist im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden sind, wurden für die erweiterten Klangkörper entworfen, die für die ­größer besetzten Werke der Spätromantik und das wachsende ­Publikum der sinfonischen Konzerte erforderlich waren. In den meisten Fällen beschränkt sich der Grundriss dieser Säle auf ein sogenanntes einfaches rechteckiges Parallelepiped, ein Schuh­ karton, dessen Stirnseite von der Bühne eingenommen wird, ­während der ihr gegenüberliegende grö­ßere Teil des Raums, der manchmal rückwärtig und seitlich durch Ränge ergänzt wird, für das Publikum reserviert ist. Diese standar­disierte Form ist kein Zufall: Sie begünstigt das frontale Hören von Musik, die Art des Hörens, auf der die Klangkonstruktionen basieren, die von den ­sinfonischen Orchestern der Klassik und Romantik produziert ­wurden. Alternative Aufstellungen des Orchesters im Raum waren übrigens in der Barockzeit und davor nicht selten. Das bekann­ teste Beispiel ist die Mehrchörigkeit bei Giovanni Gabrieli, der die Ausführenden in »Chören« in den vier Ecken der Basilika San Marco in Venedig verteilte; auch die Aufstellung der Chöre in Bachs Passionen war bekanntlich nicht frontal. Die heute übliche Aufstellung des Orchesters folgt Kriterien, die von der frontalen Situation bestimmt ist, wie sie den Partituren der Klassik und Romantik ein­ geschrieben ist: Die lautesten Instrumente (Schlagzeug und Blech) sind am höchsten und im Hintergrund angeordnet, die Holzbläser davor und die Streicher im Vordergrund. Ein anderes Kriterium ist die Anzahl der Instrumente. Die hohen Instrumente, deren Klang­ spektrum enger ist, sind in größerer Anzahl vorhanden als die tiefen Instrumente. Es kommt häufig vor, dass insgesamt 32 Violinen nur acht Kontrabässen gegenüberstehen. Solche Orchester produzieren eine extrem hierarchische Klangkonstruktion. Die Instrumente sind nach »Familien« angeordnet, und sogar innerhalb einer Familie wie etwa den Holzbläsern sind die einzelnen Instrumente noch einmal in Gruppen (die Flöten, die Oboen, die Klarinetten …) zusammengefasst. Homogenität war in diesen Epochen die goldene Regel für ein ideales Klangbild. Die Musik der Klassik und Romantik hat die Hegemonie der Streicher über die anderen Teile des Orchesters durchgesetzt, und diese hierarchische Organisation findet sich 15 auch innerhalb der einzelnen Instrumentengruppen wieder. Heutige professionelle Orchestermusiker v­ erfügen allesamt über profundes Können, doch in der Zeit der Klassik waren Bratscher nicht selten gescheiterte Geiger und die Kontrabassisten erfolglose Cellisten. Diese Instrumente, die für die Konstruktion des Orchesterklangs unbedingt notwendig sind, spielten niemals die wichtigsten Stimmen. Ohne eine plumpe Parallele zwischen Orchester und Gesellschaft ­ziehen zu wollen kann man doch sagen, dass das Orchester oft als der Spiegel der bürgerlichen europäischen Gesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts betrachtet worden ist 1. Die schrittweise »Befreiung« aus den hierarchischen Zwängen, die mit eiserner Hand die Klangregeln dieser Epoche regieren, ist zeitlich am Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts anzusetzen. Das WagnerOrchester – das par excellence den Mischklang reprä­sen­tiert – ­versuchte, die zu großen Ungleichheiten zwischen den Instrumentenfamilien zu beseitigen. In dem berühmten Orchestergraben des Festspielhauses in Bayreuth, in dem das Orchester unter der Bühne platziert ist, e ­ ntsteht ein Gesamtton, dessen Mischklang es dem Publikum fast unmöglich macht zu erkennen, ob zum Beispiel die Flöte sich rechts oder links befindet. 2 Die Orchestrierung des Parsifal wie auch der meisten Spätwerke von Wagner erweist sich so gesehen als eine geniale Entsprechung von Architektur und Klang. Auch bei den Werken von Mahler und von Strauss ist zu ­beobachten, dass den Ausdrucksmöglichkeiten der einzelnen Instrumente immer mehr Raum gegeben wird, was aber, wie schon bei Wagner, nicht bedeutet, dass es an massiven Klangeruptionen fehlte. Bei Claude Debussy ist dann diese »Neuverteilung der Rollen« deutlicher zu hören, sie betrifft nicht mehr nur die Streicher sondern alle anderen Instrumentenfamilien ebenfalls. Insbesondere sein Stück Jeux kann in diesem engeren Sinn als Vorläufer für ­einen postromantischen, modernen Orchesterklang angesehen werden. Für die nachfolgenden Komponistengenerationen hatte Debussys Werk damit Vorbildcharakter, und die Versuche, in dieser Richtung weiterzugehen, hatten einen gewissen Erfolg. Im Laufe der 50er und 60er Jahre nahmen diese Entwicklungen dann scheinbar eine maßgebliche Wendung. Stockhausen mit Gruppen und Carré, ­Xenakis mit Terretektorh und Νoμóς Gamma, Boulez mit FiguresDoubles-Prismes haben auf je eigene Weise versucht, das Orchester sowohl von seiner inneren Konstruktion her wie auch von der ­Aufstellung im Verhältnis zum Publikum her neu zu definieren. Man glaubte damals, dass die Musikwelt endlich ihrer Erstarrung entkommen werde, wie es beim Theater und dem Tanz der Fall 16 war, wo ebenfalls versucht wurde, die klassische frontale Situation aufzulösen. Doch leider, die Tradition, die, um einen Ausspruch von Mahler aufzunehmen, manchmal nichts anderes ist als Schlamperei, war stärker als diese Emanzipationsbestrebungen. Sicher, wenn es nötig war, richtete man ein Kongresszentrum entsprechend her oder wich mit dem Orchester an einen »neutralen Ort« aus, um es nach Wunsch aufstellen zu können, doch das waren nur vereinzelte Versuche. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass es weder durch das Requiem von Berlioz noch durch die Aufstellung der Blechbläser hinter der Bühne bei Mahler, weder die ­Raumklangexperimente von Charles Ives oder die Experimente der Komponisten der Nachkriegszeit gelungen ist, irgendeine Tradition von »Raummusik« zu begründen. Alle diese Versuche, so genial auch einige davon waren, waren nur Einzelfälle, nicht von Dauer und ohne Konsequenzen. Die frontale Anordnung wird heute mit einem erstaunlichen Para­ doxon konfrontiert. Die neuen Säle, die für dasselbe Repertoire wie die alten Säle konzipiert wurden (Popmusik oder Jazz, die ­solche Säle oft nutzen, bringen unter diesem Aspekt nichts Neues ein), bieten Raumdispositionen, die für einen Teil des Publikums radikal den Platz ändern, von dem aus es hört. Ein Orchester zum Beispiel, das in der Mitte aufgestellt ist, bietet manchen Hörern ­einen interessanten Blick, weil sie den Dirigenten von vorne sehen können, dies aber unvermeidlich um den Preis eines großen Ungleichgewichts beim Hören: Man hört hier die Hörner (wegen der Ausrichtung der Schalltrichter, der Stürze) lauter als die Geigen, und das Schlagzeug, das für dieses Publikum im Vordergrund ­aufgestellt ist, übertönt den Rest des Orchesters. Das ist nur ­eines der Beispiele für die Dominanz, die das Visuelle heutzutage über den Klang hat – ich könnte auch sagen: Der Klang wird dem Visuellen geopfert. Ich möchte dieses Problem auf andere Weise angehen. Ich stelle mir folgende Frage: Gibt es nicht eine andere sinnvolle Art, die ­Musiker in einem Orchester anzuordnen als die, die wir seit ­zweieinhalb Jahrhunderten kennen? Müssen wir ad infinitum den ­hierarchisierten »philharmonischen Klang« kultivieren, den uns die Tradition der Klassik und Romantik hinterlassen hat? Sollte man sich nicht in einer radikal zeitgenössischen Ästhetik aus­ drücken und endlich jene Codes aufgeben können, die auf die ­soziale Ordnung von damals bezogen sind? Ist nicht der Augenblick gekommen, neue Klang-Ästhetiken zu erdenken, deren reiche Vielfalt und Kraft gerade aus Verschiedenheit und Vielschichtigkeit entstehen und die, statt das Publikum an der Peripherie zu isolieren, 17 es im Zentrum aufnehmen würden? Könnten die einzelnen Instrumentenfamilien, die aufgrund von altehrwürdigen Absichten ­vollkommen homogen sind, nicht vielleicht einen ganz neuen Klang­reichtum entwickeln, wenn sie einmal getrennt (aber trotzdem solidarisch!) und freier im Raum verteilt wären? Heute ­existieren diese neuen Säle, ist es da nicht an der Zeit, dass sie als kost­barer Raum für neue Werke dienen, die ihnen endlich entsprechen? Was ich vorschlagen möchte, ist nicht so sehr die Verräumlichung als Klangeffekt, sondern eine neue Konzeption des Klangs, weniger hierarchisch, weniger »philharmonisch«. Wenn ich die Musiker um das Publikum herum platziere, versuche ich nicht, dem eigent­lichen Konzert etwas hinzuzufügen, sondern ein Klangparadigma zu schaffen, das noch nicht ausprobiert worden ist. In den Werken der Komponisten von Spektralmusik 3 hatte der Mischklang eine Blütezeit. Sie verfolgten, jeder auf seine Weise, den alten Wagner’­schen Traum von einem einzigen, ungeteilten Klang. Jetzt ist der Moment, in dem die Vielfalt zu Wort kommen kann, und das nicht mit einer, sondern mit einer Vielzahl von Stimmen. Doch diese Herausfor­de­ rung ist nicht ohne Risiken. Eines davon wäre es, in ­eine (poetische) Ästhetik der Klangmasse zu verfallen, aus der sich eine Wahrnehmung (der Klangmasse) als Ganzes ergäbe. ­Xenakis hat diese ­Gebiete mit dem bekannten Erfolg erkundet, aber seine nur von Wahrscheinlichkeitsverfahren bestimmte K ­ onzeption von Musik machte jede Art von wirklicher Polyphonie unmöglich. Die »Poly­ phonie«, in einem sehr weit gefassten Sinn e ­ ine zeitliche Über­ lagerung von heterogenen Abläufen, lädt den Hörer dazu ein, in die Tiefe der Klangstrukturen einzudringen, die die Komplexität ihrer Texturen ebenso enthüllen wie die Variabilität der Beziehungen, aus denen sie bestehen. Man kann nicht gleichzeitig innen und ­außen sein, so wie man auch nicht am Fenster stehen und sich gleichzeitig durch die Straße gehen sehen kann. Ein weiteres ­Risiko bei der Auflockerung der Homogenität traditioneller Klang­ familien ist es, dass man neue Klangfamilien schaffen könnte. ­Darin liegt sogar ein doppeltes Risiko, denn von ihrer Architektur her sind die neuen Konzertsäle sehr unterschiedlich. Zwar gibt es durchaus manchmal Ähnlichkeiten (und sogar eindeutige Imi­ tationen), doch man kommt nicht umhin zu konstatieren, dass sie nicht alle nach denselben Kriterien konstruiert sind. In den eng ­gefassten und strengen Entwurf eines Raumkonzepts zurückzu­ fallen (wie das bei Werken wie Gruppen, aber auch bei meiner ­eigenen Komposition In situ der Fall ist) hätte die Konsequenz, die Aufführung der Werke in vielen Sälen unmöglich zu machen. Es darf also keinesfalls eine Norm durch eine andere, genauso 18 einengende Norm ersetzt werden. Bei der Komposition der Werke muss vielmehr nach dem Prinzip der Modularität gedacht werden. Dem Raum darf kein anderer Status zugestanden werden als der, der ihm eigen ist: eine Umgebung, in der sich etwas ausbreiten kann. Ebenso dürfen die Zeitformen nicht zum Gegenstand werden, auch nicht die Raumformen. 4 Homogene oder heterogene Instrumentengruppen, die für die Zusammenstellung solcher »provisorischen ­Familien« ausgewählt wurden, können aufgrund von immer neuen Überlegungen je nach der Architektur der Säle platziert ­werden. Wenn es beispielsweise unmöglich ist, sie rechts aufzustellen, kann man sie nach links setzen. Die heterogene Dimension des Klangs ist durch die neuesten ­Forschungen über die Bestandteile des Klangs, wie sie nur die ­Informatik angehen konnte, stark in den Vordergrund getreten. Man verkennt die Rolle der Informatik, wenn man darin nur ein ­Mittel der Klangproduktion (Synthese, Spatialisierung [Verräum­ lichung], Transformation usw.) sieht, dabei aber ihre Möglichkeiten für die Analyse und als Werkzeug für das Wissen über den Klang vernachlässigt. Während wir im Verlauf der historischen Entwicklung uns der Mischnatur der Klänge bewusst geworden sind, haben die Methoden der Audio Description uns nun die Vorstellung von einer Pluralität des Verhaltens der Klangmerkmale deutlicher ­gemacht. In der Liste der Beschreibungen dessen, was Klänge charakterisiert, sind Rauheiten, nicht harmonische Klänge, Geräuschklänge, gleißende Klänge, Atemgeräusche, Reibungen, ­Perforationen und viele andere aufgetaucht. Ich könnte auch die Klang-Attraktoren 5 und die »generativen musikalischen Gramma­ tiken« als zugleich konzeptuelle und kompositorische Werkzeuge anführen, mit denen der Klang des Orchesters außerhalb der tra­ ditionellen Kategorien neu gedacht werden kann. Die Verschiedenartigkeit und die Vielschichtigkeit im Verhalten von Klängen sind die Prinzipien, die mich der Realisierung der Köln-Trilogie leiten werden. Die Köln-Trilogie wurde um mein Werk In situ herum konzipiert, das 2013 bei den Donaueschinger Musiktagen durch das Ensemble Modern und das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung von François-Xavier Roth uraufgeführt wurde. Sie beginnt mit der ungefähr 30-minütigen Komposition Ring und wird mit einer Komposition für großes Orchester mit Chor, Sängern, Schauspielern und Live Elektronik enden. Die drei Stücke des ­Zyklus werden jeweils in den Jahren 2016, 2017 und 2019 durch das Gürzenich-Orchester Köln unter der Leitung seines Chefs ­François-Xavier Roth in Köln uraufgeführt. Für Ring, das erste Stück, 19 ist die Aufstellung wie folgt: Ein kleines Mozart-Orchester, das die Vergangenheit symbolisiert, wird die eigentliche Bühne einnehmen, während diverse Gruppen auf verschiedene Stellen im Saal verteilt werden. Zwei Gruppen von neun Musikern rechts und links (also 6 Trios) werden über dem Orchester in Logen sitzen, die sich oben hinter dem Orchester befinden, zwei weitere Gruppen von circa 10 Musikern werden die seitlichen Balkone einnehmen, vier Gruppen werden hinten oben im Saal in einer einzigen Reihe platziert. Jede dieser Gruppen wird einen heterogenen Charakter haben, ­also aus Instrumenten aus verschiedenen Instrumentenfamilien bestehen. Dieser in Köln auf diese Weise angeordnete klingende »Ring« könnte in einem anderen Saal sehr gut in anderen unterschiedlichen Höhen abgestuft angeordnet werden, wenn dabei die vorgeschriebenen Nachbarschaften der Gruppen erhalten bleiben. Übersetzung: Birgit Gotzes. Philippe Manoury, Straßburg, Juni 2015 1 Diese Parallelität hat Federico Fellini in seinem Film Prova d’orchestra virtuos in ­Szene gesetzt. 2 Es ist bekannt, dass bei diesem Geniestreich auch der Zufall mitspielte. In seiner Zeit als Kapellmeister in Riga war Richard Wagner sehr beeindruckt vom Klang eines Ensembles in einem Saal mit einer niedrigen Decke. Diese Entdeckung inspirierte ihn dazu, das Risiko einer anderen Gestaltung des Orchestergrabens einzugehen. Damit hätte er genauso gut scheitern können. Es war ein Zusammentreffen von Genie und Intuition. Ich selbst habe ganze Akte von Wagner-Opern entweder im Orchestergraben oder im Zuschauerraum erlebt und konnte erstaunt feststellen, bis zu welchem Punkt der trockene, analytische Klang im Orchestergraben wie durch ein Wunder zu e ­ iner ­geradezu alchemistischen Synthese wird, wenn er aus dem Graben herausdringt. 3 eine Richtung, die in Paris unter Beteiligung von Philippe Manoury in den 1970er Jahren aufkam, Anmerkung der Redaktion 4 Es ist unmöglich, akustische Raumformen ebenso deutlich zu erkennen wie melodische oder rhythmische Formen. Geht man über das Erkennen von einfachen Formen wie ­Rotation, Panorama und Zickzack hinaus, scheitert unser Gehirn daran, komplexere Formen zu erkennen. Sogar die Formen, die ein Klang annimmt, der sich einmal im Kreis, dann im Rechteck um den Hörer herum bewegt, werden vom Hörer als identisch wahrgenommen. 5 Als »Klang-Attraktoren« bezeichne ich Klänge, die andere Klänge anziehen; »genera­ tive musikalische Grammatik« nenne ich mein Verfahren, ausgehend von bestimmten Klangeinheiten (das kann ein Motiv sein, eine Figur, aber auch eine einfache Klangmorphologie oder eine besondere Situation, etwa ein Solist gegenüber einer Gruppe) »Phrasen« zu konstruieren, die in einer präzisen Anordnung aneinandergefügt sind. Diese Anordnung erhält schließlich einen präzisen musikalischen Sinn, weil sie die Beziehungen bestimmt, die diese Einheiten miteinander unterhalten 20 Präludium: Mozarts Ton-Raum Wenn das Publikum aus der Pause zurückkehrt, haben sich die Musikergruppen von den Rängen und aus den Gängen verflüchtigt, übrig bleibt auf der Bühne das, laut Manoury, »historisch überlebte« Mozartorchester. Die frontale Situation zwischen Spielern und Hörern ist wieder hergestellt wie zur Zeit des Mannheimer Kurfürsten Theodor und des Wiener Adels. Dennoch ist der nun folgende Blick auf Mozarts Sinfonie KV 550 und drei seiner Konzertarien ein gegenwärtiger. Die Tonart g-Moll, in der die beiden einzigen Moll-Sinfonien Mozarts, aber auch ­Paminas Verzweiflungsarie aus der Zauberflöte gehalten sind, ­umklammert drei Arien, in denen der Zweifel an der Liebe und der Abschied von einem geliebten Menschen und vom Leben selbst formuliert sind. Auch diese Collage kann, wie Manourys KlangRaum-Installation, ein neues Hören auslösen, wenn man sie als Spiegelung des gleichen Gedankens in einem anderen muska­ lischen Medium anzusehen vermag. Die Sätze der Sinfonie werden zu Echoräumen der Seelenzustände der Arien. Mit Verstand und Herz – Die Arien Mozart, das Klavier spielende Wunderkind, entwickelte sich in ­seinen Jünglingsjahren, die immer mehr Opernaufträge mit sich brachten, zum Sänger(innen)fachmann. Peu à peu lernte er die Qualitäten der Stimmtechnik, den Geschmack des Vortrags und das Ausdrucksspektrum zu beurteilen. Seine Maßstäbe waren ­unerbittlich: So wie er einen zeitgenössischen Tastenvirtuosen als bloßen »Mechanicus« abfertigte, so konnte er auch unbarmherzig mit reinen Singmaschinen sein. »Wer die gabrielli gehört hat, sagt und wird sagen, daß sie nichts als eine Passagen- und Rouladenmacherin war«, schrieb er seinem Vater einmal über einen italienischen Opernstar der Zeit. »Der Passagen ist man bald müde; und sie hatte das unglück das sie nicht singen konnte. sie war nicht im stande eine ganze Note gehörig auszuhalten, sie hatte keine meßa di voce, sie wuste nicht zu souteniren, mit einem wort sie sang mit kunst aber mit keinem verstand.« 21 Josefina Dušková, die Widmungsträgerin der Arie »Bella mia fiamma, addio« An der Gabrielli vermisste Mozart all das, was einen beseelten Vor­trag ausmacht – vor allem die Entfaltung und Entwicklung eines tragfähigen, expressiven Stimmklangs. Und er hatte damals, im ­Februar 1778, auch schon ein leuchtendes Gegenbeispiel parat. Zusammen mit seiner Mutter (der Vater musste dienstlich in ­Salzburg bleiben) hatte er sich auf eine lange Sondierungs- und Bewerbungsreise nach Paris begeben; während eines ausgedehnten Aufenthalts in Mannheim interessierte sich der 22-Jährige für die Orchester- und Gesangskultur in der Stadt – wobei sich für ihn in der Person der Aloysia Weber weibliche und künstlerische Tugenden aufs Schönste vereinten. »Diese aber singt zum herzen, und singt am liebsten Cantabile, […] denn das ist ihr natürlicher hang.« 22 Wie bei Aloysia Weber, deren Schwester Constanze Mozart später heiratete, ging er mit seinen Arien selbstverständlich auf die Eigen­ heiten seiner Solisten ein, denn, wie er im gleichen Brief bekannte, »ich liebe daß die aria einem sänger so accurat angemessen sey, wie ein gutgemachtes kleid«. Etwa vierzig Arien und Szenen hat Mozart außerhalb der unmittelbaren Arbeit an den eigenen Opern komponiert. Manche davon sind echte »Konzertarien« für die buntgescheckten Programme damaliger »Akademien«, die meisten aber komponierte Mozart für bestehende Musiktheaterwerke aus eigener oder fremder Feder, für die durch die Neubesetzung einer Rolle oder den Wunsch eines Sängerstars neue Arien fällig wurden. Die heutige Auffassung, dass sich der Interpret einem vorhandenen Werk anzupassen habe und nicht umgekehrt, wäre dem 18. Jahrhundert zweifellos absurd vorgekommen. Eine klassische »Einlagenummer« ist die Arie »Voi avete un cor ­fedele« KV 217, die Mozart 1775 als Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle schrieb. Er selbst hatte damals schon wichtige Opern­ erfahrungen gemacht; und nach der Münchner Aufführung seiner Opera Buffa La finta giardiniera und der Salzburger Schäferoper Il re p ­ astore konnte niemand mehr am überragenden Talent des Vokal- und Bühnenkomponisten Mozart zweifeln. Im Oktober 1775 wurde in Salzburg von einer reisenden Truppe eine Buffo-Oper des Vene­zianers Baldassare Galuppi auf ein Libretto seines Landsmanns Carlo Goldoni gegeben, der als Textdichter enormen Einfluss auf Mozarts spätere Figuren und Handlungskonstellationen hatte. Le nozze di Dorina (Dorinas Hochzeit) hieß das Werk, und die neue Arie, die Mozart der (unbekannten) Sängerin in die Gurgel legte, beschreibt den psychologisch heiklen Moment des Zweifels, den alle Liebenden dieser Welt durchmachen: Wird ihr Bräutigam ­Masotto als künftiger Ehemann treu bleiben?, so fragt sich die ­Vorläuferin des lebenserfahrenen Kammerkätzchens Despina aus Così fan tutte und kommt vorerst zu einem negativen Ergebnis. Dorinas Unsicherheit zwischen Liebe und Verlassensangst bildet Mozart in der Musik ab, indem er seine Protagonistin ständig zwischen liedhafter »Affirmation« im Andantino grazioso und koloraturgesättigter Erregung im Allegro schwanken lässt. Rezitativ und Arie »Basta, vincesti – Ah non lasciarmi, no« KV 486a führen dann zu Mozarts erwähntem Mannheimer Aufenthalt von 1777/1778 – und es ist erstaunlich, wie sehr sich seine Klang­ sprache in nur drei Jahren entwickelt hat. Tatsächlich kann man über die Korrespondenz mit dem Vater eine Adressatin des Werks feststellen: Es war diesmal nicht Aloysia Weber sondern Dorothea 23 Wendling, die seit fast zwei Jahrzehnten zu den gefeierten Primadonnen am Mannheimer Hoftheater gehörte und später bei der Premiere von Mozarts Idomeneo in München die Partie der Ilia sang. Über ihren Mann, der Flötist an der Mannheimer Hofkapelle war, hatte man sich kennen gelernt: »gestern habe ich beym Wendling die aria die ich ihr versprochen scizirt; mit einem kurzen Rezitativ. Die wörter hat sie selbst verlangt, aus der Didone: ah non ­lasciarmi nò. Sie und ihre Tochter ist ganz närrisch auf diese aria.« Der gewünschte Text für diese selbstständige Konzertarie stammte aus Pietro Metastasios Dichtung Didone abbandonata (Die ver­ lassene Dido), die Opernliebhabern des 18. Jahrhunderts durch unzählige Vertonungen (u. a. von Porpora, Hasse, Jommelli) vertraut war. Er beschreibt den dramatischen Moment, in dem die kartha­ gische Königin Dido auf ihr Todesurteil über den abtrünnigen ­Geliebten Aeneas verzichtet und noch einmal die einstige Liebe heraufbeschwört. Mozart beginnt nach dem Rezitativ die Arie mit gedämpften Streichern auf einer schwankenden Tonstufe und führt erst nach einigen Takten in die Grundtonart; insgesamt wirkt dieses lyrische-resignative »Andantino espressivo« wie eine Vorstufe zum großen, finalen Klagegesang der Dido. Die dritte Arie führt an einen Ort mitten in Prag, der freilich zur ­Mozart-Zeit noch ein wahrer locus amoenus zwischen Wiesen und Feldern war: die »Villa Bertramka«, ein einstiges Winzerhaus, das im vornehmen klassizistischen Stil umgebaut worden war und als Heim des Musikerehepaares Franz und Josefina Dušková diente. In der Villa hatte Mozart seinen Don Giovanni vollendet, der Ende Oktober 1787 in Prag seine umjubelte Uraufführung erlebte. Und hier komponiert er am 3. November für die Dušková, eine gefeierte Sopranistin, die Konzertarie »Bella mia fiamma, addio – Resta, oh cara« KV 528 – angeblich unter Zwang, denn nach einer von Mozarts Sohn kolportierten Anekdote schloss die Sängerin den Komponisten ins Komponierstübchen, bis er mit der fertigen Arie wieder herauskam. Doch Mozart, so die Legende, rächte sich, ­indem er der ­Sängerin einige intonatorische Nüsse zu knacken gab. Tatsächlich wird die Arie stark chromatisch bei der Passage »Ah! quest’affanno, questo passo è terribile per me« (»Welch ein Kummer, dieser Schritt ist schrecklich für mich«) – ein Text, der sich mit ­etwas H ­ umor deuten lässt als: »Ah! Welche Atemnot, diese Stelle ist furchtbar für mich«. Nur gut, dass sich Mozarts Musik schon ­immer über ihre anekdotische Verkleinerung hinwegsetzen konnte. Dafür sorgt schon der Text, den Mozart der Huldigungsoper Cerere placata (Die besänftigte Ceres) von Niccolò Jommelli entnahm: 25 Es ist die Abschiedsarie des iberischen Königs Titano, der sich mit der erfolglosen Entführung seiner Geliebten Proserpina den heiligen Zorn ihrer Mutter Ceres zugezogen hat und dem Opfertod entgegen sieht. »Mit nichts macht man nichts« – Mozart Sinfonie g-Moll KV 550 Briefe begleiten Mozarts Karriere seit den frühen Wunderkindjahren: nüchtern berichtende oder bissig kommentierende Zeilen, zotige Hanswurstiaden (vor allem an die Augsburger Base Maria Thekla) oder unterwürfige Bittschreiben an hohe Herrscher. Doch kaum ­eine Korrespondenz besitzt so sehr den Charakter eines Hilferufs wie die Schreiben, die ein offensichtlich in Finanznöten steckender Mozart in seinen letzten Lebensjahren an den Freund Michael Puchberg richtete. Dieser Puchberg, der jeder Mozart-Biografie den willkommenen tragischen Anstrich liefert, war, da er in einem Wiener Textilhandelskontor arbeitete, recht betucht und Mitglied der gleichen Freimaurerloge wie der Komponist. Daher zögerte Mozart nicht, den Geschäftsmann im Juni 1788 um ordensbrüderliche Hilfe ­anzugehen: »Wenn Sie die liebe und Freundschaft für mich haben wollten, mich auf 1 oder 2 Jahre, mit 1 oder 2 tausend gulden ­gegen gebührenden Intereßen zu unterstützen, so würden sie mir auf acker und Pflug helfen! – Sie werden gewis selbst sicher und wahr finden, daß es übel, Ja ohnmöglich zu leben sey, wenn man von Einahme zu Einahme warten muß! – wenn man nicht einen ­gewissen, wenigstens den nöthigen vorath hat, so ist es nicht möglich in ordnung zu kommen. – mit nichts macht man nichts ...“ Welcher Freiberufler von heute verstände nicht Mozarts Sehnsucht nach festen Einkünften an Stelle der unregelmäßigen Zahlungen des Hofes (wo er kurz zuvor für bescheidenen Lohn als Kammerkomponist eingestellt worden war) oder der unsicheren Honorare aus eigenen Konzerten. Was dem selbstständigen Unternehmer Mozart fehlte, war eine Investitionsrücklage, die ihm eine Zeit lang erlaubte, »mit sorglosern gemüth und freyen herzen [zu] arbeiten«. Statt dessen zwangen ihn Mietzahlungen und andere Ausgaben, im Sommer 1788 seine Stadtwohnung aufzugeben und mit der ­Familie in die Vorstadt Alsergrund zu wechseln, wo ihn weniger Komfort, aber die inspirierende Umgebung eines idyllischen Gartens erwartete – mithin ein idealer Platz zum Arbeiten bei entsprechender Sicherheit. Doch Puchberg ging auf den Vorschlag eines jährlichen Darlehens nicht ein, sondern gewährte Mozart im Laufe der Jahre nur geringe Beträge, um die dringendsten Schulden zu begleichen. 26 Gleichwohl ist das Ergebnis des Alsergrunder Sommers erstaunlich: Zwei Klaviertrios komponierte Mozart hier, außerdem zwei leichte Sonaten für Klavier und Violine – und die Trias der drei Sinfonien in Es-Dur, g-Moll und C-Dur, die zu seinen bekanntesten Instrumentalwerken überhaupt zählen. Allerdings fehlen alle Hinweise auf einen Adressaten dieser gewichtigen Werke, denen in Wien nur zwei ­»Gelegenheitssinfonien« (die »Linzer« und die »Prager« Sinfonie) samt der umgearbeiteten »Haffner-Sinfonie« vorausgegangen waren. Galten sie dem Verleger Artaria, der sich damals für Sinfonien aus der Feder von Joseph und Michael Haydn oder Carl Ditters von Dittersdorf stark machte? Oder hatte Mozart für eine Konzertreihe im Winter »vorgearbeitet«? Die Quellen schweigen sich darüber aus. Tatsache ist nur, dass Mozart in jedem der drei Werke jeweils neue, exempla­rische Formlösungen erprobte. Und in der g-Moll-­ Sinfonie KV 550 brachte die Wahl der ungewöhnlichen Tonart ­g-Moll eine melodische und formale Disposition mit sich, die eher an der Epoche des »Sturm und Drang« als an der abgeklärten ­Reife der »Jupitersinfonie« orientiert war. Das Instrumentarium ohne Trompeten und Pauken vermeidet jeden affirmativen Glanz und wurde von Mozart in einer zweiten Fassung durch hinzugefügte Klarinetten zusätzlich abgedunkelt. Die »Seufzer«-Sekunden des berühmten Eingangsthemas, das sich ­ohne Adagio-Introduktion in den bewegten Klangteppich der geteilten Bratschen einfädelt; die harmonisch mehrdeutige Violin»Rakete« des Finale-Themas; der unvermittelt heftige Wechsel der Dynamik und die im Barock geläufige Aufteilung in Tutti- und Soloabschnitte – all dies sind Merkmale, wie sie etwa Haydns »Sturm und Drang«-Sinfonien der 1760er Jahre bestimmen. Dabei ist die g-Moll-Sinfonie ein Meisterwerk der kleinsten Übergänge, das hinter seiner melodischen Eingängigkeit ein Höchstmaß an ­intellektueller Beherrschung verbirgt. Die eher »unsangliche« ­Konstruktion der Themen und Motive (man denke etwa an den ­primär harmonisch konzipierten Beginn des Andante) repräsen­ tieren nicht mehr einen bestimmten Affekt, sondern dienen als musikalische Bausteine, die – wie der Sekundabstand des ersten Allegro-Themas – direkt in der harmonischen Struktur widerge­ spiegelt wird. 28 Wolfgang Amadeus Mozart * 27. Januar 1756 in Wien † 05. Dezember 1791 in Salzburg Konzertarien für Sopran und Orchester »Voi avete un cor fedele« G-Dur KV 217 Entstehung: 1775, komponiert als sogenannte »Einlagearie« für die Oper »Le nozze di Dorina« von Baldassare Galuppi (Libretto: Carlo Goldoni). Uraufführung: Im Oktober 1775 in Salzburg. »Basta, vincesti – Ah non lasciarmi, no« Es-Dur KV 486a Entstehung: Am 27. Februar 1778 in Mannheim, komponiert für die Sopranistin Dorothea Spurni Wendling. »Bella mia fiamma, addio – Resta, oh cara« C-Dur KV 528 Entstehung: Am 3. November 1787 in Prag (unmittelbar nach der Uraufführung von Mozarts Don Giovanni), nach einem Text von D. Michele Sarcone aus der Festa teatrale »Cerere placata« von Niccolò Jommelli. Komponiert für die tschechische Sopranistin Josefina Dušková. Zuletzt aufgeführt durch das Gürzenich-Orchester am 21.09.1957 mit Clara Ebers unter der Leitung von Günter Wand. Besetzung Solo-Sopran, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörner, 10 Erste Violinen, 8 Zweite Violinen, 6 Bratschen, 4 Violoncelli, 3 Kontrabässe Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 (1. Fassung) Entstehungsjahr: Im Sommer 1778, gemeinsam mit den Sinfonien Nr. 39 Es-Dur KV 549 und Nr. 41 C-Dur KV 551. Uraufführung: Vermutlich im April 1791 in Wien, im Rahmen eines Benefiz­ konzerts der Tonkünstlergesellschaft Wien unter der Leitung von Antonio Salieri. Vom Gürzenich-Orchester zuletzt gespielt am 12. Dezember 2006 unter der Leitung von Markus Stenz. Besetzung Flöte, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, 10 Erste Violinen, 8 Zweite Violinen, 6 Bratschen, 4 Violoncelli, 3 Kontrabässe 30 »Voi avete un cor fedele« nach einem Text nach Carlo Goldoni Dorina Voi avete un cor fedele, Come amante appassionato; Ma mio sposo dichiarato, Che farete? cangerete? Dite, allora che sarà? Manterrete fedeltà? Ah! non credo! Già prevedo, Mi potreste corbellar. Non ancora, non per ora, Non mi vuò di voi fidar. »Basta, vincesti – Ah non lasciarmi, no« nach einem Text von Pietro Metastasio Titanus Basta, vincesti, eccoti il foglio. Vedi quanto t'adoro ancora ingrato. Con un tuo sguardo solo mi togli ogni difesa e mi disarmi, ed hai cor di tradirmi e poi lasciarmi? Ah non lasciarmi, no, bell'idol mio, di chi mi fiderò, se tu m'inganni? Ah non lasciarmi, no, ah no, non lasciarmi, di chi mi fiderò se tu m'inganni? Di vita mancherei nel dirti addio, che viver non potrei fra tanti affanni! 31 Dorina Ihr habt ein treues Herz Als leidenschaftlicher Liebhaber. Doch, mein versprochener Bräutigam, was werdet ihr tun? Werdet ihr euren Sinn ändern? Sagt, was soll dann werden? Werdet ihr die Treue halten? Ach, ich glaube es nicht! Schon sehe ich voraus, dass ihr euch über mich lustig machen könntet. Noch nicht, nicht jetzt, will ich auf euch vertrauen. Titanus Genug, Du hast gewonnen, hier ist das Blatt. Du siehst, wie ich dich noch anbete, unwürdiger. Mit einem einzigen Blick nimmst Du mir jede Verteidigung und entwaffnest mich. Und du hast das Herz, mich zu betrügen und mich dann zu verlassen? Ach, verlass mich nicht, nein, mein schönes Idol, wem werde ich trauen, wenn du mich betrügst? Ach, verlass mich nicht, nein, ach nein, verlass mich nicht, wem werde ich trauen, wenn du mich betrügst? Ich würde dem Leben abhanden kommen, falls ich dir Adieu sagen müsste, da ich mit so viel Kummer nicht weiter leben könnte! 32 »Bella mia fiamma, addio – Resta, oh cara« Text von D. Michele Sarcone Titanus Bella mia fiamma, addio! Non piacque al cielo di renderci felici. Ecco reciso, prima d’esser compito, quel purissimo nodo, che strinsero fra lor gl’animi nostri con il solo voler Vivi: Cedi al destin, cedi al dovere. Della giurata fede la mia morte t’assolve. A più degno consorte … O pene! unita vivi più lieta e più felice vita. Ricordati di me, ma non mai turbi d’un infelice sposo la rara rimembranza il tuo riposo Regina, io vado ad ubbidirti Ah, tutto finisca il mio furor col morir mio. Cerere, Alfeo, diletta sposa, addio! Resta, o cara, acerba morte mi separa Oh Dio … da te! Prendi cura di sua sorte, consolarla almen procura. Vado . . . ahi lasso! Addio, addio per sempre. Quest’affanno, questo passo è terribile per me. 33 Titanus Meine schöne Geliebte, Ade! Der Himmel mochte uns nicht glücklich machen. Hier ist zerrissen, noch bevor es vollendet werden konnte, jenes reinste Band, welches unsere Seelen zwischen sich flochten, mit ihrem Willen allein. Lebe: Ergib dich dem Schicksal, ergib dich der Pflicht. Vom geschworenen Eid befreit dich mein Tod. Dem würdigeren Gefährten … oh Kummer! verbunden, lebe ein froheres und glücklicheres Leben. Erinnere Dich an mich, aber niemals soll die gelegentliche Erinnerung an einen unglücklichen Verlobten deine Ruhe stören. Königin, ich gehe, Dir zu gehorchen. Ach, möge mein Grimm ganz mit meinem Sterben enden. Ceres, Alpheus, geliebte Braut, ade! (an Proserpina, die in Tränen versunken bleibt) Bleibe, o Teure, bittrer Tod trennt mich Oh Gott! ... von Dir! (an Ceres) Kümmere Dich um ihr Schicksal, (an Alpheus) tröste sie wenigstens. Ich gehe … ach, Elend! Ade, ade für immer. Dieser Kummer, dieses Scheiden ist grausam für mich. (mit Verzweiflung) 34 Ah! Dov’è il tempio, dov’è l’ara? Vieni, affretta la vendetta! Questa vita così amara più soffribile non è! Vado . . . ahi lasso! Addio, addio per sempre. Quest'affanno, questo passo è terribile per me. Ah! Dov'è il tempio, dov'è l'ara? Vieni, affretta la vendetta! Questa vita così amara più soffribile non è! 35 Ah! Wo ist der Tempel, wo ist der Altar? (an Ceres) Komm, beschleunige die Vergeltung! Dieses so bittere Leben ist nicht mehr zu ertragen! Ich gehe … ach, elend! Ade, ade für immer. Dieser Kummer, dieses Scheiden ist grausam für mich. Ah! Wo ist der Tempel, wo ist der Altar? Komm, beschleunige die Vergeltung! Dieses so bittere Leben ist nicht mehr zu ertragen! Übersetzungen: Johannes C. Schott Michael Struck-Schloen, 1958 in Dortmund geboren, Studium der Musikwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte in Köln. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Köln, Dozent für Musikjournalismus an den Universitäten Heidelberg, Dortmund und Köln. Als Posaunist Zusammenarbeit mit Karlheinz Stockhausen. Arbeitet als frei schaffender Autor und ­Moderator für WDR und Deutschlandfunk; veröffentlicht im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und bei Fachzeitschriften. IMPRESSUM Herausgeber Gürzenich-Orchester Köln, Geschäftsführender Direktor Patrick Schmeing Redaktion Johannes Wunderlich (verantwortlich), Ben Duven Textnachweis Der Text von Michael Struck-Schloen ist ein Originalbeitrag für dieses Heft. Bildnachweis Titel: Patrick Hahn, S. 4: Holger Talinski, S. 5, S. 38: Philippe Stirnweiss, S. 24: Getty Images, S. 36, S. 42: Matthias Baus, S. 41: Molina Visuals/harmonia mundi, S. 43: Paul Leclaire, S. 44 Geoffrey Wharton Gestaltung, Satz ­parole ­gesellschaft für kommunika­tion mbh Druck Schloemer + Partner GmbH Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen nicht ­gestattet sind. Euro 2,- 36 37 François-Xavier Roth François-Xavier Roth, geboren 1971 in Paris, studierte Querflöte und begann neben seiner Tätigkeit im Orchester der Opéra national de Paris ein Dirigierstudium bei János Fürst und Jorma Panula. 2000 gewann er den renommierten Donatella-Flick-Dirigierwettbewerb und wurde Assistent Conductor beim London Symphony Orchestra, wo er u. a. mit Pierre Boulez, John Eliot Gardiner und Colin Davis zusammenarbeitete. Sein Repertoire reicht von der Musik des 17. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Werken und umfasst alle Genres: sinfonische Musik, Oper und Kammermusik. Im Jahr 2003 gründete er das innovative Orchester Les Siècles, das sowohl auf neuen wie auf alten Instrumenten musiziert, je nach Werk und oftmals im Wechsel während des gleichen Konzertes. Seit 2011 ist François-Xavier Roth Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg; seit dem 1. September 2015 ist er Gürzenich-Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Als Gastdirigent leitet er weltweit führende Orchester, darunter das Ensemble Intercontemporain, das London Symphony Orchestra, das BBC Symphony Orchestra, das Boston ­Symphony Orchestra, das Royal Concertgebouw Orkest, das Bayerische Staatsorchester, die Bamberger Symphoniker, das NHK Symphony ­Orchestra und unlängst mit großem Erfolg die Berliner Philharmoniker. Ebenso präsent wie im Konzertsaal ist Roth in der Opernszene. In Köln eröffnete er die laufende Saison mit »Benvenuto Cellini« von H ­ ector Berlioz . Er dirigierte u. a. »Mignon«, »Les Brigands« von J­ acques ­Offenbach und an der Opéra Comique in Paris »Lakmé« von Léo Delibes. 2015 führte er Richard Wagners »Der fliegende Holländer« mit Les Siècles in Caen und Luxemburg auf. Seine zahlreichen CD-Einspielun­gen, u. a. mit »Les Siècles« (mit dem er unlängst den Jahrespreis der ­Deutschen Schallplattenkritik für Strawinskys Ballettmusiken e ­ rhielt), dem London Symphony Orchestra, dem Orchestre Philar­monique de Radio France und dem SWR Sinfonieorchester genießen h ­ ohe Wertschätzung. Nicht nur beim SWR gehören Kinder- und Mitmach­ konzerte zu den festen Bestandteilen seiner Arbeit. François-Xavier Roth leitet das wegweisende LSO Panufnik Young Composer Scheme und gründete gemeinsam mit dem Festival Berlioz und Les Siècles die Orchesterakademie Jeune Orchestre Européen Hector ­Berlioz, die über eine eigene Sammlung historischer Instrumente verfügt. Für das französische Fernsehen konzipierte er mit Les Siècles die Serie Presto, die während ihrer dreijährigen Laufzeit wöchentlich ein Publikum von durchschnittlich drei Millionen Zuschauern erreichte. 38 Pluralismus der Stimmen – Philippe Manoury Ein biographisches Interview von Sarah Pieh Philippe Manoury, Sie sind in der »Provinz« aufgewachsen, im Département Corrèze. Haben Sie die Musik durch Zufall entdeckt? Nein, es gab Musik zu Hause. Aber es war gar nicht die Art von ­Musik, mit der ich mich heute beschäftige. Mein Vater spielte ­Akkordeon und war Spezialist für die Folklore des Massif central. In dieser ländlichen Umgebung gab es keine Berührungspunkte mit der klassischen Kultur oder Kunstmusik. Wenn ich das sage, kann ich nicht umhin zu denken, dass es eine gesellschaftliche ­Aneignung der Musik gibt, die immer mit den herrschenden gesellschaftlichen Klassen, erst dem Adel und dann dem Bürgertum, ­verknüpft war. Durch den Umzug nach Paris – ich habe bis zum ­Alter von 7 Jahren auf dem Land gelebt – hat sich der Zugang für mich geöffnet, allerdings in einer ganz besonderen Art und Weise, denn Musik wurde zu meiner Zuflucht. Für mich als ein an das Landleben gewöhntes Kind war Paris ein heftiger Schock, vor allem mein erster Kontakt mit der Schule. Die Musik war eine Möglichkeit, der dunklen und engen Welt, die ich mit der Schule verband, zu entkommen. Sie begannen in den frühen 70er Jahren mit Ihrer musikalischen Ausbildung am Pariser Konservatorium. Wie sah damals die Pariser Musikszene aus? Was die Musikpädagogik angeht, herrschte noch der Mief der ­Zwischenkriegszeit. Komponisten, die heute als wichtige Figuren 39 anerkannt sind – ich spreche von der Generation der 50er Jahre wie Stockhausen, Boulez, Berio, Nono, Ligeti – kamen in der Ausbildung absolut nicht vor. Untereinander haben wir uns als Studenten mit ihnen beschäftigt, das war nicht verboten, aber in den Kompo­ sitions- und Musiktheorieklassen wurden sie nie behandelt. Die akademische Ausbildung hatte ein gutes, wenn nicht sogar sehr ­gutes Niveau, sie beruhte aber komplett auf dem traditionellen ­tonalen Konzept und einer sehr französischen Ausrichtung. Ich ­erinnere mich, dass das große Vorbild in den Kompositionsklassen immer noch Gabriel Fauré war, den man als den ultimativen Höhepunkt der harmonischen Entwicklung definierte. Komponisten wie Richard Strauss, Mahler oder der frühe Schönberg – sogar der ­späte Wagner – wurden nicht gelehrt. Der französische Neoklassizismus mit Cocteau als Hauptfigur und die damit einhergehende antideutsche Haltung war noch sehr gegenwärtig. Immerhin gab es Messiaen, der sich eines gewissen Prestiges erfreute. Boulez lebte nicht in Frankreich. Xenakis und Pierre Schaeffers Groupe de recherches musicales (GRM) waren präsent, und die spektra­ listische Schule kam gerade auf. Wann haben Sie die elektronische Musik entdeckt? Das geschah während meines Studiums am Konservatorium. In ­jenen Jahren komponierte man entweder nur für Elektronik oder nur für Instrumente. Es gab eine strikte Trennung zwischen den beiden Lagern. Ich befand mich in einem Dilemma, da ich mit meiner tra­ ditionellen Ausbildung nichts über die elektronischen Verfahren wusste, zu denen ich mich hingezogen fühlte. Es gab die Klasse von Pierre Schaeffers GRM, in die ich als Hörer eingeschrieben war. Aber das erwartete Aha-Erlebnis stellte sich nicht ein. Ich konnte mich nie mit dieser rein intuitiven Ästhetik der musique concrète anfreunden, die auf theoretische Grundlagen verzichtet. Die Person, die mir den Weg gezeigt hat, war Stockhausen. Er kam jeden Winter nach Paris und gab Konzerte. So erlebte ich die Erstaufführung von Mantra und hörte Kontakte, Hymnen, Telemusik, Gesang der Jünglinge, all diese extrem eindrücklichen Werke. Und ich entdeckte, dass jemand nicht nur den Graben zwischen elektronischer und akustischer Musik überbrückt hatte, sondern dies sogar innerhalb eines Werkes tat, und zwar, wie in Mantra, in Echtzeit. Das löste wirklich eine Schockwelle aus. Echtzeit war damals sicherlich noch recht rudimentär ausgeprägt, aber durch Stockhausen entdeckte ich diese Welt. Ich sage immer, dass Stockhausen für die elektro­ nische Musik das ist, was Monteverdi für die Oper ist. Er hat sie nicht erfunden, aber er entwickelte als erster eine starke Vision von ihr. 40 In den letzten Jahren haben Sie eine Reihe von Orchesterstücken komponiert, die Ihre Affinität zu großen Formen, zum Orchester ­demonstrieren. Sehen Sie sich als „Orchesterkomponist"? Und können Sie sich einer Richtung, einer Schule zuordnen? Als Orchesterkomponist sehe ich mich sicher, denn ich sage oft, dass die beiden Medien, die mich am meisten interessieren, das große Orchester und die Elektronik sind. Letztere ist übrigens für mich eine Art neues Orchester. Das große Orchester bietet eine Vielzahl von Quellen, und ich mag diesen Pluralismus der Stimmen. Für Orchester schreiben ist wie Schach spielen: Die Kombinationen sind endlos, auch wenn wir alle Regeln kennen. Allerdings ist es nicht so leicht, mich in eine Schublade zu stecken. Ich gehöre ­weder zur postseriellen Strömung, noch zum Postspektralismus, noch zu den bruitistischen Tendenzen, noch weniger komponiere ich neotonal. Ich würde sagen, mein erster Einfluss als Komponist war Wagner. Die Plastizität seiner Musik, in der sich die Polyphonie weitet und zusammenzieht, und die Dehnung und Kontraktion der Zeit beeindrucken mich immer noch. Debussy bleibt wichtig als ­derjenige, der die Hierarchien im Orchester zu Fall gebracht hat. Die Streicher sind nicht mehr dominant, er verteilt das Gewicht ganz neu. Und Mahler gehört dazu, mit seiner aufgehobenen Zeit und dem so einzigartigen Kontrapunkt. Von den zeitgenössischen Musikern möchte ich Boulez und Ligeti erwähnen. Boulez hat mit dem Orchester interessante Entdeckungen in Bezug auf die Zeit ­gemacht. Angesichts der großen Vielfalt von Elementen, von Indi­ viduen im Orchester hat er Wege gefunden, jeder Gruppe zu ermög­ lichen, mit einer präzisen Zeitlichkeit zu reagieren. Zum Beispiel gibt es in Répons Solisten, die rund um den Dirigenten gruppiert sind und die relativ frei agieren können, während das Orchester eher metrisch gebunden spielt. Diese gegenseitige Durchdringung der zeitlichen Schichten wird oft übersehen, aber sie verleiht seiner Musik eine einzigartige dramatische Spannung. Ligeti hat zu einer Poesie der Zeit und des Raumes gefunden, die sehr anziehend ist. Manchmal scheint die Musik von weit her zu kommen, manchmal scheint sie einzufrieren wie in einer Halluzination. Insgesamt kann man sagen, dass es der Klang im Raum ist, der mich momentan an der Orchestermusik am meisten interessiert. Übersetzung: Nina Rohlfs. 41 Sophie Karthäuser gilt als eine der besten Mozart-Interpretinnen ihrer Generation und war bisher in zahlreichen Partien des Komponisten zu hören, so u. a. als Pamina (Zauberflöte) an La Monnaie in Brüssel, als Susanna (Le nozze di Figaro) an der Opéra de Lyon, als Tamiri (Il re pastore) am Théâtre des Champs-Elysées oder als Ilia (Idomeno) in Aix-en-Provence. Daneben verkörpert sie auf der Bühne auch Rollen wie die Agathe in Webers Freischütz an der Pariser Opéra Comique, Créuse in Charpentiers Medée oder Polissena in Händels Radamisto. Im März 2016 kehrte die Belgierin in Béatrice et Bénédict von Berlioz an die Brüsseler Oper La Monnaie zurück. Auch als Liedsängerin ist sie häufig zu erleben und gastiert an den bedeutendsten Musikzentren u. a. in Bordeaux, Frankfurt und Paris, in der Londoner Wigmore Hall und in der Carnegie Hall New York mit Pianisten wie Graham Johnson, Eugene Asti und David Lively. Eine künst­lerische Zusammenarbeit verbindet sie mit so namhaften Dirigenten wie ­Riccardo Chailly, Thomas Hengelbrock, Philippe Herreweghe und Kent Nagano. Zu den Höhepunkten dieser Saison 2015/2016 zählten bisher eine Tournee mit Haydns Schöpfung unter René Jacobs sowie konzertante Aufführungen von Contis Don Chisciotte in Wien, Paris und Köln. Im Sommer ist Sophie Karthäuser beim Mostly M ­ ozart Festival in New York zu Gast und tritt zudem in Grafenegg und Schwarzenberg (Schubertiade) auf. Ihre umfangreiche Diskographie für Label wie harmonia mundi, EMI und Cyprès wurde mehrfach ausgezeichnet und umfasst u. a. Händels Faramondo mit Diego Fasolis (Grand Prix de l’Academie Charles Cros), Haydns Il ritorno di Tobia (Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik) und Mozarts gesamtes Liederwerk. Sophie Karthäuser war zuletzt im März 2008 mit Bachs Johannespassion beim Gürzenich-Orchester Köln zu hören. 42 orchesteraktuell Rainer Schottstädt geht in den Ruhestand Das heutige Sinfoniekonzert ist sein Abschiedskonzert: Nach 41 Dienstjahren verlässt SoloFagottist Rainer Schottstädt das Gürzenich-Orchester. In einem musikalischen (Bläser)-Haushalt aufgewachsen, fragte er seine Eltern beim Anblick eines Cellos, »wo man denn da reinbläst«. Später ließ er sie wissen: »Ich brauche nicht studieren, ich ­spiele Fagott!« Gesagt, getan: 1975 begann Schottstädt seine Orchesterlaufbahn zunächst als 3. und stellvertretender Fagottist, 1976 wurde er dann Solo-Fagottist beim Gürzenich-Orchester. An sein erstes Konzert kann er sich noch gut erinnern, da stand die Symphonie fantastique ­von Hector Berlioz unter Yuri ­Ahronovitch auf dem Programm. Konzerte, Opern und die vielen CDAufnahmen waren für Rainer Schottstädt gleichermaßen beflügelnd und immer ­wieder aufs Neue ein Erlebnis. Neben seinen zahlreichen Orchesterdiensten hat er sich auch intensiv um den musikalischen Nachwuchs gekümmert, viele Fagottisten an der Kölner Musikhochschule unter­richtet und Bläserproben geleitet. Dazu kamen Aufträge als Arrangeur für verschiedene Ensembles. Im »Ruhestand« geht es natürlich weiter mit der Musik: Unterrichten, arrangieren und Klavier spielen, zum B ­ eispiel gemeinsam mit seiner Frau die Klavierquartette und -quintette von Brahms – das hat er ihr versprochen. Dem GürzenichOrchester wünscht Rainer Schottstädt vor allem, dass es seine herausragende Stellung in NRW behält und dass die Oper im neu-alten Haus wieder strahlen wird. Er selbst wird oft dabei sein – dann aber als ­Zuhörer, auf der a ­ nderen Seite des Podiums. 43 Così fan tutte Wolfgang Amadeus Mozart 100 Zechinen will Don Alfonso den beiden Offizieren Guglielmo und Ferrando bezahlen, sollte es ihm nicht gelingen, die beiden Bräute Fiordiligi und Dorabella binnen eines Tages jeweils einem anderen Geliebten zuzuführen. Überzeugt von der Treue ihrer Verlobten stimmen die beiden Herren dem Experiment zu. Zum Schein werden sie zum Militärdienst in die Fremde gerufen, als reiche Albaner verkleidet kehren sie umgehend unerkannt zurück. Die Betroffenheit ist groß, als Guglielmo und Ferrando sich zu erkennen geben … Tatjana Gürbacas Inszenierung der Mozart-Oper feierte in der Spielzeit 2012/2013 Premiere an der Kölner Oper. In den Partien der Fiordiligi und des Ferrando sind Jacquelyn Wagner und Maximilian Schmitt zu hören. Die Partie der Dorabella interpretiert erneut Katrin Wundsam, die zuletzt u. a. als ­Donna Elvira in Mozarts Don Giovanni auf der Kölner Opernbühne stand. Freuen Sie sich außerdem auf Star-Bariton Andrei Bondarenko, der die Rolle des Guglielmo singt. Zuletzt begeisterte der ukrainische Shooting-Star das Kölner Opernpublikum u. a. als Eugen Onegin und Dandini (La Cenerentola). Ensemblemitglied Aoife Miskelly ist als ­Despina zu erleben, der international gefragte österreichische Bariton Markus Werba interpretiert die Partie des Don Alfonso. Oper Köln im Staatenhaus 25. Mai | 19:00 Uhr (zum letzten Mal) 44 orchesteraktuell Orchesteraustausch Peking – Köln Das Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule nimmt an einem ganz besonderen Austauschprojekt teil: Im Oktober 2016 reist das Ensemble nach Peking und wird im Central Conservatory sowie in der Great Concert Hall of Beijing auftreten. Das Programm beinhaltet Richard Wagners Meistersinger-Ouvertüre, das Cellokonzert Nr. 1 von Saint-Saëns und die 4. Sinfonie von Schumann. Unterstützung erhält das Jugendsinfonieorchester von drei Musikern des ­Gürzenich-Orchesters: Bonian Tian, einst selbst Schüler am Central Conservatory Beijing, übernimmt den Solo-Part in Saint-Saëns Cellokonzert. Alvaro Palmen, Geiger des Gürzenich-Orchesters, dirigiert die beiden Konzerte. Mit dabei ist auch Elisabeth Polyzoides, langjährige Tutorin der hohen Streicher des Jugendsinfonieorchesters. Im Gegenzug kommt das Central Conservatory Junior Orchestra im Rahmen seiner Europa-Tournee nach Köln und wird am 31. Mai 2016 um 20.00 Uhr u. a. Beethovens 7. Sinfonie und Lalos Cellokonzert – mit Bonian Tian als Solist – im Funkhaus des WDR spielen, der das Konzert auch aufzeichnet. Darüber hinaus wird das junge Pekinger Orchester am 1. Juni eine Konzertprobe des Gürzenich-Orchesters in der Stolberger Straße besuchen und am 2. Juni im PhilharmonieLunch auftreten. 45 orchesterbesetzung I. VIOLINEN Ursula Maria Berg, Jordan Ofiesh, Alvaro Palmen, Dylan Naylor, Dirk Otte, Chieko YoshiokaSallmon, Andreas Bauer, Adelheid Neumayer-Goosses, Demetrius Polyzoides, Elisabeth Polyzoides, Judith Ruthenberg, Colin Harrison, Anna Kipriyanova, Juta Õunapuu-Mocanita, Toshiko Tamayo, Guglielmo Dandolo Marchesi, Nazeli Arsenyan II. VIOLINEN Sergei Khvorostuhin, Christoph Rombusch, Andreas Heinrich, Marek Malinowski, Friederike Zumach, Martin Richter, Sigrid Hegers-Schwamm, Joanna Becker, Susanne Lang, Jana Andraschke, Katharina Jäckle, Benedikt Gunkel, Axel Haase*, Boguslav Markwica* BRATSCHEN Bernhard Oll, Martina Horejsi-Kiefer, Bruno Toebrock, Vincent Royer, Gerhard Dierig, Annegret Klingel, Antje Kaufmann, Ina Bichescu, EvaMaria Wilms-Mühlbach, Rudi Winkler, Felix Weischedel, Michaela ThielenSimons* VIOLONCELLI Ulrike Schäfer, Joachim Griesheimer, Ursula Gneiting-Nentwig, Johannes Nauber, Klaus-Christoph Kellner, Franziska Leube, Georg Heimbach, Daniel Raabe, Katharina Apel-Hülshoff, Friedmann Dressler*, Bettina Kessler*, Markus ­Fassbaender* KONTRABÄSSE Benedict Ziervogel*, Henning Rasche, Johannes Eßer, Konstantin Krell, Wolfgang Sallmon, Victoria Kirst, Matthias Solle*, Hanno Fellermann* HARFE Saskia Kwast FLÖTEN Jozef Hamernik*, Irmtraud Rattay-Kasper, Christiane Menke, Wen-Yi Tsai OBOEN Tom Owen, Sebastian Poyault, Lena Schuhknecht, João-Miguel Silva KLARINETTEN Oliver Schwarz, Ekkehardt Feldmann, Tino Plener, Thomas Adamsky SAXOPHON Andreas Reinhardt* FAGOTTE Rainer Schottstädt, Luise Wiedemann, Klaus Lohrer, Denis Plangger HÖRNER Egon Hellrung, Markus Wittgens, Gerhard Reuber, Andreas Jakobs, Jens Kreuter, Jörn Köster, David Neuhoff, Eda Pacaci* TROMPETEN Bruno Feldkircher, Simon de Klein, Matthias Jüttendonk, Herbert Lange, Matthias Kiefer, Klaus von der Weiden POSAUNEN Aaron Außenhofer-Stilz, Markus Lenzing, Jan Böhme TUBA Karl-Heinz Glöckner SCHLAGZEUG Alexander Schubert, Christoph Baumgartner, Slavik Stakhov*, Johannes Wippermann*, David Haller* KLAVIER Paolo Alvares* * Gast Stand: 13. Mai 2016 46 Das Gürzenich-Orchester Köln dankt Lufthansa und der Concert-Gesellschaft Köln e.V. für ihr kulturelles Engagement und ihre großzügige Unterstützung. Ehrenmitglieder des Kuratoriums Henriette Reker I Oberbürgermeisterin der Stadt Köln Jürgen Roters I Oberbürgermeister der Stadt Köln a. D. Dr. h. c. Fritz Schramma I Oberbürgermeister der Stadt Köln a. D. Vorstandsvorsitzender der Concert-Gesellschaft Köln e.V. Olaf Wegner Kuratoren Bechtle GmbH I IT Systemhaus, Waldemar Zgrzebski Ebner Stolz Partnerschaft mbB I Dr. Werner Holzmayer Excelsior Hotel Ernst AG I Henning Matthiesen Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH I Dr. Ulrich Kauffmann HANSA-REVISION Schubert & Coll. GmbH I Wirtschafts­prüfungs- und Steuerberatungs­gesellschaft, Dipl.-Kfm. Bernd Schubert ifp I Personalberatung und Managementdiagnostik, Jörg Will Kirberg GmbH Catering Fine Food I Jutta Kirberg Kölner Bank eG I Bruno Hollweger Koelnmesse GmbH I Gerald Böse Kreissparkasse Köln I Alexander Wüerst Gerd Lützeler I Dipl.-Kaufmann – Wirtschafts­prüfer – Steuerberater Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA I Dr. Wolfgang Leoni Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG I Heinrich Becker ROLEX Deutschland GmbH I Peter Streit TÜV Rheinland AG I Prof. Dr. Bruno O. Braun Firmen l Verbände l Vereine August Hülden GmbH & Co. KG I Dr. Paul Kellerwessel Henze & Partner I Jürgen Henze Freie Volksbühne I Astrid Freudenberger Freytag & Petersen I Prof. Dr. Hugo Heinrich Best Kölner Bank eG I Bruno Hollweger Kreissparkasse Köln I Dr. Klaus Tiedeken Philharmonischer Chor e.V. I Prof. Horst Meinardus Richard-Wagner-Verband Köln I Gerhard Idolski Sparkasse KölnBonn I Dr. Christoph Siemons Theatergemeinde Köln I Norbert Reiche ifp Will und Partner GmbH & Co. KG I Jörg Will 47 Mitglieder Konrad und Petra Adenauer I Claudia und Joachim von Arnim I Erika Baunach I Helge und Thekla Bauwens I Matthias Berg I Dr. Regine Blaß I Barbara Blumberg I Wolfgang und Ellen Böttcher I Birgit Boisserée I Dr. Rudolf von Borries I Sabine Bourry I Andreas Braun I Ursula Breunig I Prof. Dr. Gerhard Brunn I Prof. Dr. T. Brusius I Dr. Michael und Marita Cramer I Anna Dünnebier-von Paczensky I Klaus und Hella Dufft I Dieter Eimermacher I Brigitte Eldering I Dr. Ben und Sigrun Elsner I Heinz Christian Esser I Maria-Hildegard Falderbaum I Brigitte Feierabend I Dr. Klaus Fleischmann und Krista ScheepersFleischmann I Christoph Gallhöfer und Katrin Preuß-Neudorf I Hubertus von Gallwitz I Dr. Marie-Louise Gaul I Hans und Dr. Helga Gennen I Jutta Geyr I Erwin und Heidi Graebner I Bernd und Gisela Grützmacher I Hans-Georg und Ursula Gülke I Dr. Klaus und Theodora van Haag I Christa Hackenbruch I Dr. Rolf-D. Halswick I Bernd Hannemann I Hermann Hauke I Monika und Michael Hegel I Doris und Dieter Heithecker I Prof. Dr. Klaus Heubeck I Markus Hilgers I Ulrike Höller I Gerd und Ursula Hörstensmeyer I Prof. Dr. Rolf Huschke-Rhein und Dr. Irmela Rhein I Prof. Dr. Rainer Jacobs I Klaus und Dagmar Jaster I Prof. Dr. Hermann Kämmerer und Dr. Mireya Schmickler I Prof. Michael und Rose Kaufmann I Werner und Gisela Kiefer I Prof. Dr. Hans-Friedrich Kienzle und Dr. Sabine Staemmler-Kienzle I Hildegard Kilsbach I Dirk Klameth I Hans-Josef Klein I Dres. Marlies und Jobst Jürgen Knief I Hermann und Ute Kögler I Cornelia und Gerald Köhler I Dr. Peter Konner I Dr. Klaus Konner I Bernd Krükel I Dr. Bernd Küppers I Dr. Arnd Kumerloeve I Dr. Lydia Kunze I Dr. Anke Leineweber I Ute Linack I Susanne Lührig I Dres. Andreas und Henriette Madaus I Dr.-Ing. Heinz und Rosemarie Mathiak I Johanna von Mirbach-Reich I Hermann-Reiner Müller I Christian Münster und Bianca Schönemann I Dr. Jochen und Astrid Nacken I Theo und Leni Nettekoven I Dr. Günther Ocker I Annemarie Opitz I Margarethe Parseghian I Dr. Jürgen Pelka I Manfred und Christine Pfeifer I Dr. Wolfgang und Doris Postelt I Dres. Hans-Michael und Elisabeth Pott I Julia Priemer-Bleisteiner I Dr. Reiner I Ingeborg Richter I Prof. Dr. Ulrich Richter I Jacqueline Ritter I Ulrich Rochels I Axel Rodert und Hedwig Rodert-Rutt I Andreas Röhling I Dr. Dirk Sagemühl I Dr. Bernd Schäfer und Ulrike Schäfer-Trüb I Dr. Bernhard Schareck I Margarete Schönenborn I Prof. Dr. Ulrich Schröder I Bernd und Marianne Schubert I Gerd-Kurt und Marianne Schwieren I Siegfried Seidel I Burkhard Sondermeier I Dr. Angelika Sprüth I Rolf Stapmanns I Gabriele Stroß I Hans Jürgen und Edelgard Thiel I Peter und Monika Tonger I Anita und Dr. Reiner Tredopp I Hans-Ulrich und Gisela Trippen I Dr. Detlef Trüb I Markus Ulrich I Heinz-Peter und Andrea Verspay I Egon Peter Wagner I Helmut Wexler I Michael Wienand I Gabriele Wienhenkel-Pfeiffer I Lotte Wiethoff I Hans-Peter Wolle und Brigitte Bauer