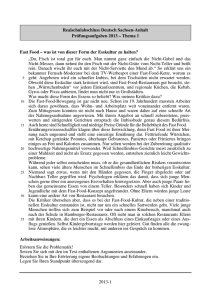

Ernährungskultur im Wandel der Zeiten

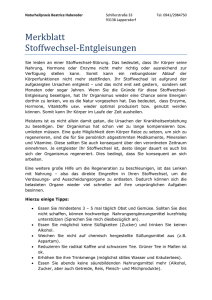

Werbung