Lohengrin, ein romantisches Gedicht

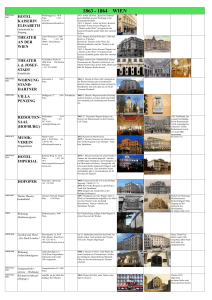

Werbung

Lohengrin, ein romantisches Gedicht In der Tat, hier kommt Einiges zusammen. Vor einer weit entfernten historischen Kulisse – der Regierungszeit des Sachsenkönigs Heinrich I - erzählt uns Wagner eine sagenhafte Geschichte, die irgendwie mit der christlichen Mythologie verwoben ist: Da wird ein Mensch in ein Tier verwandelt, ein Gottesgericht wird anberaumt, auch eine Hochzeit findet statt, bis ins Schlafzimmer begleitet von einer Öffentlichkeit, deren Brautgesang schon bald seinen Siegeszug durch die Standesämter antreten wird, im Hintergrund spielt, wie wir sehr spät erfahren, das Blut Jesu eine entscheidende Rolle, zu guter Letzt steuert der Himmel zur Lösung der Angelegenheit noch ein Taube bei, und der Eintritt des Helden in das Geschehen ist mit Sicherheit einer der legendärsten Auftritte der Opernliteratur. Der Schlüssel zu dieser seltsamen (und nebenbei: auch oft parodierten) Story liegt jedoch nicht in der Benennung oder Interpretation der komplexen Umstände. Der Schlüssel liegt in den Figuren selbst. Und so sieht sich Wagner, wie es scheint, schon ein Jahr nach der Uraufführung des Lohengrin in seiner Mitteilung an meine Freunde zu einigen Erläuterungen genötigt. Zwar vertraute er, wie er darlegt, bei der Arbeit am Lohengrin auf "die ursprüngliche Gestalt des Stoffes, die in ihren naiven Zügen mich selbst so unwiderstehlich bestimmt hatte." Nichtsdestotrotz beschreibt er seine Oper als "durchaus neue Erscheinung für das moderne Bewusstsein" und stellt klar: Das Christlichromantische ist ihm "nur eine zufällige Äußerlichkeit". Wagners Haltung zum Christentum ist zeitlebens kritisch. Der Einfluss der Philosophie Ludwig Feuerbachs ist offensichtlich, mit dessen Gedanken Wagner wahrscheinlich seit den 40er Jahren vertraut war – auch wenn das genaue Studium seiner Werke erst in das Jahr nach der Fertigstellung des Lohengrin fällt. Das ureigentlich Menschliche des Menschen, so Feuerbach, ist sein Bewusstsein 1, und darin liegt auch zugleich seine Bestimmung: „Aber was ist denn das Wesen des Menschen, dessen er sich bewusst ist, oder was konstituiert die Gattung, die eigentliche Menschheit im Menschen? Die Vernunft , der Wille, das Herz. (…) Der Mensch ist, um zu denken, um zu lieben, um zu wollen.“ 2 Religion, so seine These, entspringt dem menschlichen Bewusstsein. Der Mensch erschafft sich seine Götter, nicht umgekehrt. Insofern sind Erlösungsgedanke 3 und der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit und an ein reales Jenseits Irrwege. 4 In seiner 1849, also kurz nach Vollendung des Lohengrin, veröffentlichten Schrift Die Kunst und die Revolution greift auch Wagner das Christentum scharf an: Es vertröste die Menschen auf ein Jenseits und auf die „unverdiente Gnade Gottes“ und 1 „Was ist aber dieser wesentliche Unterschied des Menschen vom Tiere? Die einfachste und allgemeinste, auch populärste Antwort auf diese Frage ist: das Bewusstsein“ (Feuerbach, Ludwig: Das Wesen des Christentums, S.28, zitiert nach: Gesammelte Werke Band 5, Akademie-Verlag Berlin 1984. Die Ausgabe folgt dem Text der ersten Auflage von 1841) 2 a.a.O. S. 30 f. 3 „Die christliche Religion ist die Religion des Leidens.“ (a.a.O.,S. 125) 4 „Der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit ist ganz identisch mit dem Glauben an den persönlichen Gott.“ (a.a.O. S. 296) Und weiter: „Der Mensch negiert sich, aber nur, um sich wieder zu setzen, und zwar jetzt in verherrlichter Gestalt. … Gott ist sein Ich…. So negiert der Mensch auch das Diesseits, aber nur, um am Ende es als Jenseits wieder zu setzen." (a.a.O. S. 310) rechtfertige somit „eine ehrlose, unnütze und jämmerliche Existenz des Menschen auf Erden“. Er bezweifelt jedoch zugleich, „ob dies die Ansicht jenes armen galiläischen Zimmermannssohnes ebenfalls gewesen sei“. Also: Die Hoffnung - wie Beethoven nur zwanzig Jahre zuvor noch singen ließ - es müsse überm Sternenzelt ein lieber Vater wohnen, ist gründlich dahin. Zwar schlägt Feuerbach, um den Menschen zu retten, noch rasch einen Haken. Aber auch das ‚homo homini Deus est’ des Ludwig Feuerbach ist Wagners Sache nicht. Lohengrin ist, wie er später einmal formuliert, seine traurigste Oper. Ein Mann wird hineingeworfen in eine aufgewühlte und verunsicherte Welt. Er hat einen Auftrag, und er untersteht einem Gesetz. Und dann passiert etwas Unerhörtes: Er liebt. Lohengrin steigt nicht „aus einem glänzenden Reiche leidenlos unerworbener, kalter Herrlichkeit“ herab – auch dieses Missverständnis stellt Wagner in seiner Mitteilung an meine Freunde klar - und er ist nicht „willenlos“ an ein „unnatürliches Gesetz“ gebunden. Wagner weiter, wiederum in der Mitteilung an meine Freunde, über „jenes bindende Gesetz“: Es ist, schreibt er, „in Wahrheit kein äußerlich auferlegtes Postulat, sondern der Ausdruck des notwendigen inneren Wesens des aus herrlicher Einsamkeit nach Verständnis durch Liebe Verlangenden.“ Lohengrin sucht das Weib, „das ihn unbedingt liebe“, schreibt Wagner an gleicher Stelle. Es verlangt ihn „nach dem einzigen, was ihn aus seiner Einsamkeit erlösen, seine Sehnsucht stillen konnte – nach Liebe, nach Geliebtsein, nach Verstandensein durch die Liebe.“ Es ist die Hoffnung, die Liebe könne ihn aus seiner existentiellen Einsamkeit befreien. Und an diese Idee knüpft sich das Frageverbot, die Forderung nach bedingungslosem Vertrauen als radikale These. Lohengrin ist ein vollkommen diesseitiger, suchender und zerrissener Mensch, der eine radikale und unerhörte Forderung stellt - an sich, an die Existenz, an sein Gegenüber – und scheitert. Es geht also nicht darum, eine Autorität zu akzeptieren, ohne ihre Legitimation befragen zu dürfen. Es geht nicht um den "Führer", und es geht auch nicht um blinde Gefolgschaft. Es geht - wie schon im Tannhäuser 5 - um die Liebe. Die Liebe, so die These, ist größer als die Zufälligkeit der Existenz mit ihren jeweiligen – sozialen, genetischen, historischen – Implikationen, und daher braucht sie weder Frage noch Antwort, denn was immer ich weiß, ich werde ohnehin nie wissen, wer der andere ist. Nur daraus folgt Lohengrins "Nie sollst du mich befragen!" Doch diese Forderung ist zu gewaltig, das Scheitern ist unausweichlich. Inmitten seiner Auseinandersetzung mit Lohengrin schreibt Wagner 1846 in einem Brief: „Als Elsa die Frage an ihn richtet, sind beide bereits geschieden: die Trennung, die Idee der Trennung, erschien mir von Anfange her als das Eigentümliche, besonders Bezeichnende…“ Die Natur ist stärker. Insofern spielt auch die Idee der Erlösung keine Rolle. Weder der kollektiven Erlösung, noch der Erlösung des einzelnen: Wagner benutzt die Mythen, um die Verflechtung der Menschen in die Gegebenheiten der Existenz aufzuzeigen, und daher - fährt Wagner fort in seinem Brief - täte „der liebe Gott 5 Auch hier verwahrt sich Wagner im Übrigen, ganz wie im Fall des Lohengrin, in der schon zitierten Mitteilung an meine Freunde dagegen, "meinem Tannhäuser eine spezifisch christliche, impotent verhimmelnde Tendenz andichten zu wollen." klüger, uns mit Offenbarungen zu verschonen, da er doch die Gesetze der Natur nicht lösen darf". Es gibt keine Flucht aus dieser Welt. Das Gralsgesetz ist, gleich dem Frageverbot, Teil des Gedankens, es ist Wagners Weltentwurf immanent, es das Gesetz des Lebens schlechthin, das auf ein unwiederbringliches und unumkehrbares Ende zuläuft. Die Gruppe, das Volk, die Masse – und der Chor ist sicher einer der Protagonisten im Lohengrin – erzählt im Grunde dieselbe Geschichte. Die Menschen wollen in einem Kontext existieren und versuchen, ihre Existenz über das bloße Dasein hinaus zu vergrößern und ihr eine Bedeutung zu geben, die über den eng gesteckten zeitlichen und physischen Rahmen hinaus weist. Aber auch dieser Versuch läuft in die Irre, das principium individuationis hat keine Gültigkeit. Am Ende kommt, in Gestalt von Gottfried, etwas Neues, Unbekanntes, das die alte Generation – rein biologisch – ablöst. Und irgendwann seinerseits abgelöst wird. Mehr ist nicht.