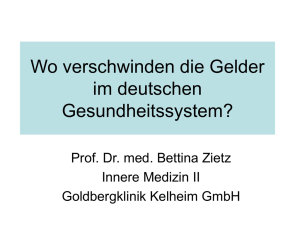

Vom Umgang mit Knappheit: ethische Per

Werbung