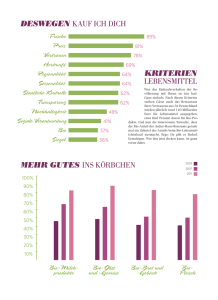

Kriterien für eine nachhaltige Ernährung auf Konsumentenebene

Werbung