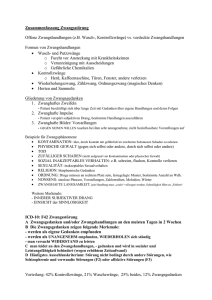

S3-Leitlinie Zwangsstörungen

Werbung