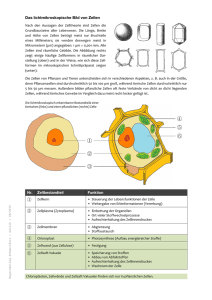

Dokument 1 - Justus-Liebig

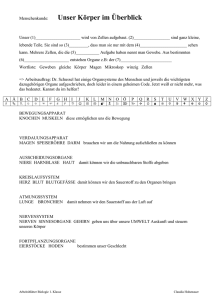

Werbung