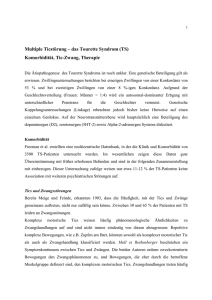

Zwänge, Tics und Stereotypien bei Menschen mit geistiger

Werbung