JUROWSKI BORODIN QUARTET ZEMLINSKY SCHULHOFF

Werbung

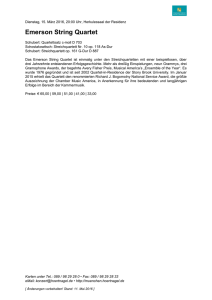

8., 9. und 10. Januar 2017 Semperoper 6. SYMPHONIEKONZERT Vladimir JUROWSKI BORODIN QUARTET ZEMLINSKY Sinfonietta op. 23 SCHULHOFF Konzert für Streichquartett und Blasorchester WV 97 MARTINŮ Konzert für Streichquartett mit Orchester H 207 JANÁČEK Sinfonietta op. 60 8., 9. und 10. Januar 2017 Semperoper 6. SYMPHONIEKONZERT Vladimir JUROWSKI BORODIN QUARTET 6. SYMPHONIEKONZERT SO N N TAG 8 .1.17 11 U H R M O N TAG 9.1.17 20 UHR D IEN STAG 10.1.17 20 UHR PROGRAMM SE M PERO PER D R E SD EN Vladimir Jurowski Alexander Zemlinsky (1871-1942) Dirigent Sinfonietta für Orchester op. 23 Borodin Quartet Ruben Aharonian Violine I Sergei Lomovsky Violine II Igor Naidin Bratsche Vladimir Balshin Violoncello 1. Sehr lebhaft 2. Ballade. Sehr gemessen (poco adagio), doch nicht schleppend 3. Rondo. Sehr lebhaft Erwin Schulhoff (1894-1942) Konzert für Streichquartett und Blasorchester WV 97 1. Allegro moderato 2. Largo 3. Finale. Allegro con brio PAU S E Reflexe eines Zusammenbruchs 2 Bohuslav Martinů (1890-1959) Sinfonietten umrahmen Raritäten aus den Trümmern der Donaumonarchie. Zemlinsky schrieb sein Werk 1934 in Wien, nachdem er aus Berlin emigriert war. Der in Prag geborene Schulhoff lebte in der Zwischenkriegszeit in Dresden und kam hier mit Strömungen der Avantgarde in Berührung. »Ich war nie Avantgardist«, hat hingegen Martinů einmal von sich gesagt. Als bekanntestes Werk seiner Gattung gilt Janáčeks Sinfonietta. In ihr findet die patriotische Freude über die junge tschechoslowakische Republik beredten Ausdruck. Konzert für Streichquartett mit Orchester H 207 Aufzeichnung durch MDR Kultur Sendetermin: 10. Januar 2017, ab 20.05 Uhr live bei MDR Kultur 1. Allegretto Kostenlose Konzerteinführungen jeweils 45 Minuten vor Beginn im Opernkeller der Semperoper 4. Allegretto 3 1. Allegro vivo 2. Adagio 3. Tempo moderato Leoš Janáček (1854-1928) Sinfonietta für Orchester op. 60 2. Andante 3. Moderato 5. Allegro 6. SYMPHONIEKONZERT Vladimir Jurowski Dirigent V ladimir Jurowski zählt inzwischen zu den regelmäßig wiederkehrenden Gastdirigenten der Sächsischen Staatskapelle. Seine musikalische Ausbildung begann er am Konservatorium in seiner Heimatstadt Moskau. 1990 zog er nach Deutschland und setzte sein Studium an den Musikhochschulen in Dresden und Berlin fort. Sein internationales Debüt gab er 1995 beim Wexford Festival mit Rimski-Korsakows Oper »Mainacht« und feierte mit »Nabucco« noch im selben Jahr sein Debüt am Royal Opera House Covent Garden in London. Seit 2007 ist Vladimir Jurowski Principal Conductor beim London Philharmonic Orchestra. Zudem ist er Principal Artist des Orchestra of the Age of Enlightenment und Künstle­ rischer Leiter des Russian State Academic Symphony Orchestra. Von 1997 bis 2001 war er Erster Kapellmeister an der Komischen Oper Berlin, 2000 bis 2003 Erster Gastdirigent am Teatro Comunale di Bologna, 2005 bis 2009 Erster Gastdirigent beim Russian National Orchestra und 2001 bis 2013 Musikalischer Leiter der Glyndebourne Festival Opera. 1999 gab Vladimir Jurowski mit »Rigoletto« sein Debüt an der Metropolitan Opera New York, wo er seitdem u. a. »Jenůfa«, »Pique Dame« und »Hänsel und Gretel« dirigiert hat. »Parsifal« und »Wozzeck« leitete er an der Welsh National Opera, »Krieg und Frieden« an der Opéra National de Paris, »Eugen Onegin« an der Mailänder Scala, »Ruslan und Ljudmila« am Bolshoi-Theater, »Jolanthe« und Pendereckis »Die Teufel von Loudon« an der Semperoper. Gastdirigate führten ihn zu den bedeutenden Orchestern Europas und Nordamerikas wie den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem Concertgebouworkest Amsterdam, dem Philadelphia Orchestra, den Symphonieorchestern von Boston und Chicago, dem Tonhalle-Orchester Zürich und dem Gewandhausorchester Leipzig. Anlässlich der Gedenkkonzerte der Staatskapelle Dresden brachte er im Februar 2012 das Requiem »Dresden – Ode an den Frieden« der damaligen Capell-Compositrice Lera Auerbach zur Uraufführung. Im März 2016 dirigierte er zwei Konzerte der Staatskapelle im Rahmen der Osterfestspiele Salzburg und gab damit sein Debüt im Großen Festspielhaus. 2017 übernimmt er die Position des Chefdirigenten beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. 4 5 6. SYMPHONIEKONZERT Borodin Quartet D as Borodin Quartet zählt zu den traditionsreichsten Ensembles seines Formates und genießt auch mehr als siebzig Jahre nach seiner Gründung einen Ruf von Weltrang. 1945 von vier Studenten am Moskauer Konservatorium als Moskauer Philharmonisches Quartett gegründet, widmet es sich seither der Kammermusik von Mozart bis Strawinsky. 1955 benannte es sich nach Alexander Borodin, einen einflussreichen russischen Komponisten. Die Ursprungsformation bestand aus Rostislav Dubinsky und Vladimir Rabeij (Violinen), Rudolf Barshai (Bratsche) und Valentin Berlinsky (Cello). Das letzte Gründungsmitglied, Valentin Berlinsky, verließ das Quartett 2007. Die heutige Besetzung mit Ruben Aharonian, Sergei Lomovsky, Igor Naidin und Vladimir Balshin besteht seit 2011. Ergänzend zur Tätigkeit als Streichquartett arbeiten die Mitglieder des Borodin Quartet immer wieder mit herausragenden Künstlern wie Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Oleg Maisenberg und Christoph Eschenbach. Die Aufnahmen der Streichquartette Beethovens und Schostakowitschs gelten als Referenzaufnahmen, die auch die besondere Klangtradition, die die Mitglieder von Generation zu Generation weitergeben, dokumentieren. Eine besondere Neigung zum russischen Repertoire wurde durch die enge Beziehung des Quartetts zu Schostakowitsch angeregt, der die Einstudierung seiner Streichquartette persönlich begleitet und das Ensemble regelmäßig beim Komponieren konsultiert hat. Besonders bedeutsam war daher auch die Mitwirkung des Quartetts bei den 6. Internationalen Schostakowitsch Tagen in Gohrisch, wo das Ensemble das dritte, sechste und achte Streichquartett des namensgebenden Komponisten wiedergab. Das nach wie vor in Moskau beheimatete Quartett feierte 2015 sein 70-jähriges Bestehen mit Konzerten in der ganzen Welt, u. a. in Moskau, Rotterdam, Tokio, Istanbul, Montreal, Vancouver, Berlin, Wien, Köln sowie beim Schleswig-Holstein und beim Rheingau Musik Festival. Aus Anlass seines Jubiläums spielte das Borodin Quartet 2015 einen neuen Zyklus aller Streichquartette von Schostakowitsch für DECCA ein. 6 7 6. SYMPHONIEKONZERT Alexander Zemlinsky * 14. Oktober 1871 in Wien † 15. März 1942 in Larchmont / New York »EIN UNBEDINGT FARBIG KLINGENDES, PLASTISCHKLARES WERK« Zemlinskys Sinfonietta Sinfonietta für Orchester op. 23 1. Sehr lebhaft 2. Ballade. Sehr gemessen (poco adagio), doch nicht schleppend 3. Rondo. Sehr lebhaft A ENTSTEHUNG BESETZUNG 8. März bis 3. Juli 1934 in Wien und Kinžvart 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, Schlagzeug, Harfe und Streicher U R AU F F Ü H R U N G 19. Februar 1935 in Prag unter Leitung von Heinrich Jalowetz DAU ER ca. 20 Minuten 8 9 ls Alexander Zemlinsky im Herbst 1871 in Wien das Licht der Welt erblickt, herrscht in seiner Vaterstadt ein Klima des Übergangs. Ausgehend vom franz-josephinischen Erbe wächst eine Haltung heran, in der sich die Donaumetropole immer mehr als Stadt der Künste versteht, während sie in Wahrheit ein Hort der Dekoration ist. Mit seinem überbordenden Traditionalismus verwechselt Wien Kunst mit Dekoration und gleitet ab ins Museale. Hermann Broch betreibt in seinem Essay »Hofmannsthal und seine Zeit« (Hofmannsthal wird für Zemlinsky einer der wichtigsten Dichter – zwischen 1901 und 1904 arbeitet er an einer Ballettmusik nach dessen Theater-Triptychon »Der Triumph der Zeit«) eine Diagnose der Wiener Kultur in den sogenannten Gründerjahren und bezeichnet diese als eine der »erbärmlichsten der Weltgeschichte«. Alles sei falsch und folge aufgesetzten Stilkopien. Das Rathaus: Imitation der Gotik, das Burgtheater: Abglanz des Frühbarock, die Universität: gehalten im Renaissancestil, das Parlament: griechisch klassisch – alles Monumentalbauten, die zwischen 1869 und 1888 an der neu gestalteten Ringstraße entstehen. Das Ondit der später gern zitierten »Backhendl«Zeit über jene Jahre beschreibt eine grundlegende Sehnsucht nach Üppigkeit und Fülle, namentlich in Architektur und Malerei. Die Überladenheit der Fassade steht für ein Narrativ, das gerade erst geboren wird und sich nur allzu gern historischer Anleihen bedient. Doch geht es dabei nicht um »Falschheit« oder »Wahrheit«, sondern um das Aufspüren einer Identität, deren geschichtlicher Zugriff im Grunde 6. SYMPHONIEKONZERT eine bereits postmoderne Selbstvergewisserung erahnen lässt, die weit ins zwanzigste Jahrhundert reicht – nämlich dann, wenn die Moderne, genau besehen, erst nach der Moderne beginnt. Wie produktiv eine solche geschichtliche »Aneignung« mitunter ausfallen kann, sieht man im Schaffen von Johannes Brahms, mit dem der junge Zemlinsky in näherem Kontakt steht. Rückblickend erinnert sich Zemlinsky 1922 über eine Besprechung seines Streichquintetts, zu der Brahms mutmaßlich im März 1896 einlädt: »Mit Brahms zu reden war keine so einfache Sache. Frage und Antwort war kurz, schroff, scheinbar kalt und oft sehr ironisch. Am Klavier nahm er mit mir mein Quintett durch. Anfangs schonungsvoll, korrigierend, die eine oder andere Stelle sorgfältiger betrachtend, niemals eigentlich lobend oder nur aufmunternd, schließlich immer heftiger werdend. Und als ich eine Stelle der Durchführung, die mir in Brahmsischem Sinne als ziemlich gelungen erschien, schüchtern zu verteidigen suchte, schlug er das Mozartsche Streichquintett auf, erklärte mir die Vollendung dieser ›noch nicht übertroffenen Formengestaltung‹, und es klang ganz sachlich und selbstverständlich, als er dazu sagte: ›So macht man’s von Bach bis zu mir!‹« Die Fäden der Tradition führen fort. Als Essenz des musikalischen Erbes trägt Zemlinsky die Kunst der formalen Durchdringung weiter. Auch er schöpft aus dem Brunnen der Vergangenheit, um Produktivkräfte freizusetzen. Gemeinsam mit seinem Schüler und späteren Freund und Schwager Arnold Schönberg sucht er nach Zugängen, wonach aus der Beschäftigung mit den Werken der Vergangenheit maßgebliche Schübe für die eigene Entwicklung als Künstler und Komponist hervorgehen. Zemlinsky beschreibt seinen Unterrichtsstil ganz in diesem Sinne: »Meine Methode geht zum Unterschied gewisser neuer Unterrichtsarten dahin, daß meine Schüler Alles bzw. das für gut und notwendig gegoltene zu erlernen haben, um dann erst das zu erlernen und umzusetzen, was ihnen ihre Begabung zu ihrer freien Entfaltung als notwendig diktiert. Nur die können ganz frei von allem Hergebrachten und überwundenen sein, die durch alles durchgegangen sind und alles beherrschen.« Die Entfaltung des Personalstils verläuft jedoch bei beiden unterschiedlich. Während Schönberg sich bald als Revolutionär einen Namen macht, ob zu Recht oder Unrecht, gilt Zemlinsky als Akademiker. In Zemlinsky spiegelt sich die Neigung zu einer Zurücknahme der Katastrophe, ein Abbiegen von der Wirklichkeit in eine innere Erfahrung des Traumgesättigten und des Versenkens in Vergangenes. Seine Variationstechnik bedingt ein Erlöschen als langsames Verschwinden der musikalischen Gestalt. Entsprechendes gilt in der Anwendung der Harmonik: Zemlinsky höhlt die Tonalität von innen her aus. Noch steht sie bei ihm auf der Kippe, bereit zu einem Umschlagen in Gefilde, die zwar tonal noch durchdrungen sind, von deren Existenz vorher jedoch nichts bekannt war. 10 11 Alexander Zemlinsky 6. SYMPHONIEKONZERT »Dieser Ton ist es, den ich so sehr liebe« Als er im Herbst 1933 Berlin verlässt und nach Wien wechselt, empfängt ihn seine Heimatstadt alles andere als mit offenen Armen. Wiens Dirigentenpositionen sind vergeben, großteils an Kollegen, die politisch rechts stehen. Von seinem kompositorischen Schaffen nimmt man kaum Notiz. Noch aus Berlin beklagt er sich 1931 gegenüber der Geschäftsleitung der Universal Edition, dass sich der Verlag wenig für seine Werke einsetze. Als Reaktion erhält er einen Brief, der zweifelsohne ermuntern will: »Die größte Schwierigkeit ist, daß der Verlag kein reines Orches­ terwerk von Ihnen besitzt. Sowie Solisten dabei sind, ist der Vertrieb viel schwieriger … Hätten Sie nicht Lust einmal, ein Orchesterwerk, das durch seine kurze und praktische Besetzung auch für den Vertrieb leichter ist, zu schreiben?« Daraufhin schreibt Zemlinsky die Sinfonietta für Orchester. In Wien führt er die Particellskizze aus, datiert auf den 8. März 1934. Vier Monate später, am 3. Juli, beendet er die Instrumentation im nordböhmischen Kinžvart (Königswart) während eines Ferienaufenthalts. Nach der Uraufführung am 19. Februar 1935 in Prag hört Alban Berg das Werk in einer Rundfunkübertragung mit den Wiener Symphonikern unter Leitung des Komponisten und hält fest: »Wieder ein unbedingt farbig klingendes, plastischklares Werk, dessen echter Zemlinsky-Ton (in jeder Phase spürbar) meiner Meinung nach seinen Höhepunkt im 2. Satz gefunden hat. Dieser Ton ist es, den ich so sehr liebe.« In der gesamten Sinfonietta waltet ein abwechslungsreicher Ausdruck. Gesten der Freude und Furcht, der Hoffnung und Verzweiflung durchmischen und widersprechen sich – trotz der klar umrissenen Form des Werks. Generell zeigt sich ein Wille zur Reduktion, der bereits in der Wahl des Titels deutlich wird. Der erste Satz in »sehr lebhaftem« Tempo verschleiert eher die Züge des Sonatensatzes, als dass er diese preisgibt, wechselnd zwischen flüchtiger Uneigentlichkeit, die aus der schnörkellosen Linearität oder Versachlichung des Spätwerks von Zemlinsky resultiert, symphonischem Aplomb und lyrischer Verschattung. Zu Beginn intoniert Zemlinsky ein gehetzt wirkendes Thema, quartenmelodisch gearbeitet im Sinne einer »Fanfare auf dem Rückzug« (Horst Weber). Nach einem rhythmisch aufgeladenen, auftaktig geprägten Motiv in den Streichern – als »Ich«Motiv zieht sich die Dreitonfigur durch Zemlinskys gesamtes Œuvre – folgt in Klarinette und Fagott ein kantabler Gedanke, der im zweiten Satz in Gestalt eines Todesmarsches wiederkehrt. Die Überschrift des Mittelsatzes lautet »Ballade« und verweist mit der Wahl des Titels nicht zuletzt auf die gemütvollen, zum Teil poetisch inspirierten Balladen des früheren Mentors Johannes Brahms. Strophisch angelegt, präsentiert sich der Satz in Form von Doppelvariationen. Im Höhepunkt kommt es zu einem 12 13 Aufschrei der Befreiung, zitiert aus dem ersten Bild der von Zemlinsky Anfang der dreißiger Jahre komponierten Oper »Der Kreidekreis«, worin es heißt: »Verschließt den Käfig! Hüte gut das Haus! Sonst fliegt der Vogel in die Welt hinaus!« Da ist es bereits zu spät. Der Vogel ist längst entflohen, während die Atmosphäre des Satzes noch dem verlorenen Einst nachhängt. Ein »freches« Thema, mit Kurt Weills Songs verwandt, bildet den Refrain des Rondos. Merklich aufgesetzt wirkt das Thema, eingepasst in eine sich aufdrängende Gegenwart, deren Perspektive sich bedrohlich eintrübt. Im Exil Mit dem Einmarsch Hitlers in Wien plant Zemlinsky die Flucht. Am 23. Dezember 1938 erreicht er mit seiner Familie schließlich New York. Nach einer gefeierten Aufführung des Werks im Dezember 1940 unter Dimitri Mitropoulos in New York vermerkt die New York Sun: »Die Sinfonietta zeugt von einer sicheren Hand, wie man es von einem Musiker, der unter anderem Schönbergs Lehrer war, doch erwarten würde; im Kern ist sie aber auch hochrangig, sie hat eine Ausdrucksstärke, wie sie bei zeitgenössischen Tonkünstlern nur selten vorkommt.« Zu dieser Zeit leidet Zemlinsky an den Folgen eines Schlaganfalls. In Los Angeles, an Amerikas Westküste, hört Schönberg das Werk im Radio und setzt gleich darauf ein Glückwunschtelegramm an den Freund auf. Schönberg weiß um den Gesundheitszustand seines ehemaligen Lehrers. Zemlinsky, nach Angabe seiner Frau sichtlich über das Schreiben erfreut, ist allerdings nicht mehr in der Lage, seinem Wiener Weggefährten eigenhändig zu antworten. Zemlinskys historische Situation ist die eines Nachgeborenen – so sieht es jedenfalls der Zemlinsky-Forscher Horst Weber. Im Blick auf seine Stellung im Kontext des Schaffens von Schönberg ließe sich aber auch sagen, dass Zemlinsky ein Vorgeborener ist, einer, der den vermeintlich notwendigen Schritt in die Atonalität nicht vollziehen wollte. Sein Werk atmet den Geist des fin de siècle, auch wenn es zuletzt verstärkt an die Maximen des Reinen, Unverstellten anbindet. Indem Zemlinsky die Tonalität aufweicht, wird er ein Vertreter einer sterbenden Kultur. Nur zögernd tastet er sich vor in unbekannte Bereiche, wissend, was er mit ihnen aufgeben müsste. Seine Identifikation mit dem Erbe bleibt so wirksam, dass er die Bande zu seinen Vorgängern nicht zu kappen vermag. Doch weiß er um die Vergeblichkeit, das Alte zu bemühen. In diesem Dazwischen ist er lange verkannt worden in einer Zeit, die sich ausschließlich über Positionierungen definierte – nicht über Phasen feingliedriger Übergänge. ANDRÉ PODSCHUN 6. SYMPHONIEKONZERT ZWISCHEN DEN STILEN Erwin Schulhoff * 8. Juni 1894 in Prag † 18. August 1942 auf der Wülzburg / Weißenburg in Bayern Erwin Schulhoffs Konzert für Streichquartett und Blasorchester Konzert für Streichquartett und Blasorchester WV 97 1. Allegro moderato 2. Largo 3. Finale. Allegro con brio I ENTSTEHUNG BESETZUNG vollendet am 23. August 1930 in Prag 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Tuba und Streichquartett U R AU F F Ü H R U N G 9. November 1932 in Prag durch das Ondříček-Quartett und die Tschechische Philharmonie unter der Leitung von Václav Talich 14 15 DAU ER ca. 20 Minuten n Prag geboren und aufgewachsen, gehört der deutsch-tschechische Komponist Erwin Schulhoff zu den schillerndsten Komponisten-Persönlichkeiten der 1920er Jahre – auch, weil seine bewegte Biographie nicht nur als problematisch, sondern letztlich auch als künstlerisch gescheitert angesehen werden muss. Heinz Joseph Herbort brachte dies vor über zwei Jahrzehnten auf eine noch immer gültige Formel: Schulhoff sei demnach ein Komponist, der »auf eine frappierende Weise senkrecht startete, bald aber in eine tangentiale Bahn einschwenkte, (…) schließlich jämmerlich zugrunde gerichtet und, kaum weniger tragisch, bald vergessen wurde« (Die Zeit vom 24. März 1995). Zunächst noch von der Tonsprache eines Max Reger, Richard Strauss, Claude Debussy oder Gustav Mahler beeinflusst, wandte sich Schulhoff, geprägt von selbst erlebten Gräueln des Ersten Weltkriegs, 1919 nach dem Besuch einer Berliner Dada-Soiree bei George Grosz für kurze Zeit dieser ästhetisch radikalen Richtung mit ebenso radikalen Werken zu, darunter die »Bassnachtigall« für Kontrafagott solo sowie die beiden mit »Symphonia Germanica« und »Sonata Erotica« überschriebenen Aktionen (Grosz bezeichnete Schulhoff und seine Werke in einem Brief gar als »Musik-Dada«). Zugleich faszinierte ihn (für einige Monate auch in Dresden bei seiner bildnerisch tätigen Schwester Viola wohnhaft) der in jener Zeit aufkommende Jazz – worunter freilich eine Musik verstanden wurde, die vornehmlich dem Tanz diente und sich durch die spezifischen Rhythmen etwa eines Foxtrott, Boston oder Shimmy definierte. Gegenüber einer als bürgerlich und im Niedergang empfundenen Kultur wirkten die damit verbundenen Rhythmen auf eine ganze Generation befreiend. Und mehr noch als andere sah Schulhoff darin einen in die Zukunft weisenden Weg. So schrieb er 1919 / 20 in seinem 6. SYMPHONIEKONZERT damals unveröffentlicht gebliebenen, »Revolution und Musik« überschriebenen künstlerischen Credo: »Musik soll in erster Linie durch Rhythmus körperliches Wohlbehagen, ja sogar Ekstase erzeugen, sie ist niemals Philosophie, sie entspringt dem ekstatischen Zustande und findet in der rhythmischen Bewegung ihren Ausdruck!« Abgleiten in ein schöpferisches Verstummen Erwin Schulhoff mit seinem Sohn Peter, um 1930 16 17 Dennoch lassen sich nicht alle von Schulhoffs rhythmisch bestimmten Werken einer gleichermaßen intensiven Auseinandersetzung mit dem Jazz zuschreiben. Vielmehr sind seine Kompositionen der Jahre 1919 / 20 bis 1931 von überaus heterogenen Elementen geprägt – von mehr expressionistischen (wie im Ballettmysterium »Ogelala«) oder neobarocken (wie im Doppelkonzert für Flöte und Klavier), von eher slawisch (im Divertissement) oder jüdisch beeinflussten Melodien (wie im Concertino). Trotz aller Bemühungen gelang es Schulhoff dennoch nicht, sich während der »Goldenen Zwanziger« als zeitgenössischer Komponist nachhaltig zu etablieren. Erst 1924 reichte er ein Werk für die Donaueschinger Kammermusik-Aufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst ein; im gleichen Jahr wurde Schulhoff auch beim Musikfest der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) in Salzburg berücksichtigt. Obwohl in der folgenden Zeit zahlreiche Kompositionen im Druck erschienen (oftmals freilich um Jahre verzögert), kam es nur zu wenigen exponierten Aufführungen seiner Werke. Als problematisch erweist sich dabei aus heutiger Sicht die aus Schulhoffs eigener pianistischer Tätigkeit erwachsene Gewichtung von Klavier- und Kammermusik, mit der er nur ein begrenztes Auditorium erreichte – für einen finanziellen wie auch verlegerischen Erfolg hätte es eines zugkräftigen abendfüllenden Bühnenwerkes bedurft. Schulhoffs früher Versuch mit »Ogelala« (1922) geriet jedoch bei den nur drei Inszenierungen in Dessau (1925), Brno und Dortmund (1927) wegen mangelhafter szenischer und choreographischer Umsetzung in Verruf. Andererseits weigerte er sich, den von der Kritik nahegelegten und auch von Seiten seines Verlages, der Universal-Edition (Wien), befürworteten Vorschlag anzunehmen, seine 1928 von Erich Kleiber in Berlin uraufgeführte erste Symphonie (1925) für ein Ballett oder eine Pantomime freizugeben. Zu spät nahm Schulhoff die lange von ihm erwartete Oper in Angriff, zu hoch waren die von ihm selbst in dieses Projekt gesetzten Erwartungen. Als fatal erwies sich überdies, dass er die Inverlagnahme der »Flammen« frühzeitig an den Abschluss eines Generalvertrages mit einer festen monatlichen Vergütung knüpfte. Der Einsatz in diesem »Spiel« war zu hoch: Durch die Ablehnung der 6. SYMPHONIEKONZERT fraglos als Hauptwerk konzipierten Partitur wurde schließlich auch Schulhoffs übersteigerte Hoffnung auf wirtschaftliche Absicherung enttäuscht. Offenbar hatte er die ökonomische, gesellschaftspolitische und musikgeschichtliche Situation um 1929 / 30 nicht wahrgenommen oder ignoriert. Denn im Zuge der hereinbrechenden Weltwirtschaftskrise mit ihrer grassierenden Massenarbeitslosigkeit ging der ohnehin schon merklich nachlassende künstlerische Taumel in Rückbesinnung und Konsolidierung über. Schulhoff geriet so bereits Anfang der 1930er Jahre ins Abseits, was erst zu einem seltsam anmutenden Stilwechsel führte, dann allmählich in ein schöpferisches Verstummen. Schulhoff wurde schließlich neu-russischer Staatsbürger – aber noch vor seiner Emigration mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs interniert. Er starb in einem bayerischen Lager an Tuberkulose. Das Streichquartett als »vierstimmiges Instrument« Es mag dem unverwechselbaren Tonfall seiner Musik geschuldet sein, dass seit Mitte der 1980er Jahre das kompositorische Schaffen von Erwin Schulhoff eine ungeahnte und bis heute andauernde Renaissance erfährt. Denn gerade weil sie sich undogmatisch »zwischen den Stilen« bewegt, erscheint sie ungemein griffig und leicht verständlich. Dies gilt nicht nur für seine jazzigen Klavierstücke, sondern auch für die mehr zyklisch konzipierten Sonaten, die erste Symphonie, aber auch für das in seiner Besetzung auf den ersten Blick sonderbar anmutende Konzert für Streichquartett und Blasorchester, das mit Blick auf die solistischen QuartettEnsembles in einem Werk des Kassler Hofkapellmeisters Louis Spohr (1784-1859) einen prominenten Vorläufer im neunzehnten Jahrhundert hat. Charakteristisch für die Besetzung ist dabei die Verwendung des Streichquartetts als »vierstimmiges Instrument«: die einzelnen Spieler treten kaum individuell (also: obligat) hervor. Beobachtet werden kann das bei Schulhoff bereits beim ersten Einsatz im rhythmisch gepanzerten Kopfsatz mit seiner zeittypischen motorischen Attitüde, während im Finale (einem ernst tönenden Kehraus) volksmusikalische Elemente wie auch eine nach modernem Tanzjazz schmeckende Passage zu finden sind. Dass Schulhoff das dreisätzig angelegte Werk insbesondere für den damals klangtechnisch noch nicht ausgereiften Rundfunk konzipiert hatte (es wurde noch mit vergleichsweise einfacher Technik auf Langwelle in »Mono« gesendet), zeigt der durchgehende Verzicht auf die in diesem Übertragungsmedium klangtechnisch problematischen Streichinstrumente – vergleichbar dem Violinkonzert (1924) von Kurt Weill. 18 19 DEUTSCHLANDTOURNEE der Sächsischen Staatskapelle Dresden D O N N ER S TAG 2 . 2 .17 2 0 U H R TO N H A L L E, D Ü S S EL D O R F S A M S TAG 4 . 2 .17 19. 3 0 U H R K U P P EL S A A L , H A N N OV ER M O N TAG 6 . 2 .17 2 0 U H R EL B P H I L H A R M O N I E, H A M B U R G Christian Thielemann Dirigent Anja Kampe Sopran Stephen Gould Tenor Georg Zeppenfeld Bass Richard Wagner »Die Walküre«, Erster Aufzug »Morgendämmerung und Siegfrieds Rheinfahrt«, »Siegfrieds Trauermarsch« und »Brünnhildes Schlussgesang« aus »Götterdämmerung« MICHAEL KUBE 6. SYMPHONIEKONZERT Bohuslav Martinů * 8. Dezember 1890 in Polička, Böhmen † 28. August 1959 in Liestal, Schweiz »ICH WAR NIE AVANTGARDIST« Bohuslav Martinůs Konzert für Streichquartett mit Orchester Konzert für Streichquartett mit Orchester H 207 1. Allegro vivo 2. Adagio 3. Tempo moderato W ENTSTEHUNG BESETZUNG vollendet am 28. Juni 1931 in Paris 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Pauken, Schlagzeug, Streicher und Streichquartett WIDMUNG »Au Quatuor Pro Arte« U R AU F F Ü H R U N G am 10. Oktober 1932 in London durch das Pro Arte-Quartett und das London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Malcolm Sargent 20 21 DAU ER ca. 20 Minuten arum es Bohuslav Martinů trotz seiner Bedeutung für die Musik des zwanzigsten Jahrhunderts bis heute nicht in das breite Bewusstsein geschafft hat, mag an den Zeitumständen liegen, die seine Biographie geprägt haben: Geboren in einer kleinen ostböhmischen Stadt, übersiedelte er nach lehrreichen Jahren in Paris und der Emigration in die USA am Ende seines Lebens in die neutrale Schweiz. Doch auch die musikalische Sprache ist stilistisch nur schwer zu fassen, obwohl Martinů zu den produktivsten Komponisten seiner Generation zählt: Sein Œuvre umfasst alle Gattungen und zeichnet sich durch eine Tonsprache aus, die gleichermaßen Elemente der Musik seiner böhmischen Heimat und des frühen Jazz, der tonalen Harmonik wie auch der linear bestimmten Polyphonie aufnimmt und vereint. Fremd blieben ihm hingegen die expressiven, mehr und mehr konstruktiv bestimmten Partituren der Wiener Schule, aber auch die akademisch geprägte romantische Tradition, wie sie am Prager Konservatorium zu Beginn seiner Ausbildung noch gelehrt wurde. Gerade wegen des äußerst regen Prager Opern- und Konzertbetriebs und seiner eigenen, mit Leidenschaft verfolgten literarischen Interessen empfand Martinů die Schuldisziplin des strengen Kontrapunkts und die metaphysisch bestimmte Ästhetik des neunzehnten Jahrhunderts als zu abstrakt. Kaum überrascht es daher, dass er am 4. Juni 1910 wegen »unverbesserlicher Nachlässigkeit« vom Konservatorium verwiesen wurde, um sich nun im Selbststudium das kompositorische Rüstzeug anzueignen. Seine »Tschechische Rhapsodie«, eine patriotisch gestimmte 6. SYMPHONIEKONZERT Kantate, brachte Martinů am 12. Januar 1919 im Prager Smetana-Saal einen ersten großen Erfolg. Ein Stipendium ermöglichte ihm 1922 die lang ersehnte Reise nach Paris, die für ihn und seine weitere kompositorische Entwicklung wie eine Befreiung wirkte: »Ich ging nach Frankreich, nicht etwa um dort meine Rettung zu suchen, sondern um meine Meinung zu bestätigen. Ich suchte dort weder Debussy noch Impressionismus noch musikalischen Ausdruck, sondern die wahren Grundlagen der westlichen Kultur, die sich meiner Ansicht nach mit unserem eigenen nationalen Charakter weit besser vertragen als ein Irrgang von Vermutungen und Problemen.« Den auf drei Monate angelegten Aufenthalt verlängerte Martinů indes auf insgesamt 17 Jahre. Von der Seine aus machte er sich im musikalischen Europa zusehends einen Namen und fand in dem Schweizer Mäzen Paul Sacher einen engagierten Fürsprecher, der auch die Hürden zu meistern half, als Martinů nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs über Spanien und Portugal in die USA emigrierte. » …ich bin ein Concerto-grosso-Typ« Prägend war für ihn bis zu diesem Zeitpunkt das vielfältige musikalische Leben in Paris. So suchte Martinů zunächst im nur gelegentlich besuchten Unterricht bei Albert Roussel »Ordnung, Klarheit, Maß, Geschmack, genauen, empfindsamen, unmittelbaren Ausdruck, kurzum: die Vorzüge der französischen Kunst, die ich stets bewundert habe, und die ich wünschte, inniger kennenzulernen«. Noch stärker mutet heute der Einfluss an, den die Musik Igor Strawinskys auf ihn ausübte, wie auch der eine ganze Komponisten-Generation für ein paar Jahre begeisternde Tanz-Jazz. Das reiche Œuvre zeigt Martinů dabei als einen Tonsetzer, der sich zunächst vor allem der Oper, dem Ballett und der Klaviermusik verschrieben hatte; erst nach seiner Ankunft in der Neuen Welt (mit nur einem einzigen Koffer und gerade einmal vier Partituren) entstanden die insgesamt sechs Symphonien und die Mehrzahl seiner vielen konzertanten Kompositionen. Obwohl immer neuen Strömungen aufgeschlossen, sah sich Martinů der Tradition verpflichtet. Entsprechend konnte er geradezu provokant über sich bemerken: »Ich war nie Avantgardist.« Diese überraschende Aussage gilt vor allem für die 1930er Jahre, in denen Martinů, ganz im Sinne des gerade aktuellen Neoklassizismus, durch den Rückgriff auf alte Formen Neues schaffen wollte: »Um die Wahrheit zu sagen – ich bin ein Concerto-grosso-Typ. Man wird in den meisten Lehrbüchern nur eine oberflächliche Beschreibung dieser Form finden, beziehungsweise nur die Tatsache, dass Solo und Orchester in ihr miteinander abwechseln. In Wirklichkeit gibt es dafür einen tieferen Grund. Die ganze Struktur 22 23 Bohuslav Martinů dieser Form weist auf eine völlig abweichende Konzeption, ein unterschiedliches Herangehen an dieses Problem hin. Wenn die Symphonie die Einführung von emotionalen Elementen zulässt, ja fordert, oft in sehr verschiedener Gestalt und Äußerung, wenn darin dynamische Kulmination und Katharsis notwendig sind, wenn man hier die Themen auf Kosten der organischen Ordnung zu schier ungeheuren Dimensionen ausdehnen kann, so erfordert das Concerto grosso ein striktes Festhalten am Plan, verlangt ein Einschränken und Ausgleichen der emotionalen Elemente, ein Einschränken und Ausgleichen von Klangvolumen und Dynamik, einen gänzlich unterschiedlichen, strengen Aufbau der thematischen Anordnung – kurz, es ist eine ganz andere Welt.« 6. SYMPHONIEKONZERT Immer neuere Klangkonstellationen Den Auftakt zu einer Gruppe von Werken, bei denen Martinů in den 1930er Jahren mehrere Instrumente als eigenständiges Ensemble solis­ tisch agieren lässt, bildet das dreisätzige Konzert für Streichquartett mit Orchester (H. 207), dem ein Konzert (H. 231) und Concertino (H. 232) für Klaviertrio, ein Konzert für Flöte und Violine (H. 252) sowie eines für zwei Violinen (H. 264) folgen. Allerdings blieb Martinů mit seinen konzeptionellen Überlegungen nicht allein: Neben dem Konzert von Erwin Schulhoff entstanden in jenen Jahren noch weitere Werke mit Streichquartett von Julius Röntgen (1930), Otto Siegl (1932) und Pál Kadosa (1936); ferner arrangierte Arnold Schönberg das Concerto grosso op. 6 Nr. 7 von Georg Friedrich Händel für diese Besetzung (1933). Gewidmet hat Martinů seine Komposition dem belgischen Quatuor Pro Arte – eine seit 1921 bestehende Formation, die in jenen Jahren große internationale Erfolge sowohl mit klassischem als auch zeitgenössischem Repertoire verzeichnete (Béla Bartók etwa hatte dem Ensemble 1928 sein Streichquartett Nr. 4 gewidmet). Kompositorisch zeichnet sich Martinůs Konzert durch seine unterschiedlichen Tonfälle aus, die von derb (Kopfsatz) über tragisch (Adagio) bis hin zu spritzig-volkstümlich (Finale) reichen. Mit einer chromatisch durchzogenen, mehr linear als vertikal ausgeführten Harmonik werden zudem immer wieder neue Klangkonstellationen entfaltet – wie gleich zu Beginn, wenn sich aus dem dissonanten Akkord des Tuttis das Solo-Quartett für einen kurzen Moment in reinem G-Dur herauslöst. Martinů zog sich bei seiner eigenen Beschreibung des Werkes hingegen ganz auf die äußeren architektonischen Aspekte zurück und notierte: »Im ersten Satz machte ich nicht von der üblichen Sonatenform Gebrauch, sondern von der Form der ständigen Entwicklung und von Variationen, wie sie im Concerto grosso gebräuchlich sind. Hier gibt es kein charakteristisches Gegenthema oder ein zweites Subjekt, denn der ganze Satz beruht auf der Entfaltung eines einzigen Motivs in den Soli sowie im Orchester-Tutti. Das Adagio ist ebenfalls frei konzipiert, mit doppelter Gradation [Steigerung] – eine im Tutti und eine technisch sehr bedeutsame in den Soli. Nur der dritte Satz hat die Form des üblichen Rondos.« MICHAEL KUBE international Freunde Wunderharfe unterstützen patron engagement begeistern network verbinden gewinnen Staatskapelle tradition Dresden junge Menschen fördern friends Netzwerk Gesellschaft close hautnah GESELLSCHAFT DER FREUNDE DER S TA AT S K A P E L L E D R E S D E N E . V. KÖNIGSTRASSE 1 01097 DRESDEN | GERMANY I N F O @ G F S K D D . D E | W W W. G F S K D D . D E 24 25 Wir freuen uns auf Sie! 6. SYMPHONIEKONZERT Come and join us! Leoš Janáček * 3. Juli 1854 in Hukvaldy, Tschechien † 12. August 1928 in Ostrava, Tschechien DIE SUCHE NACH EINER LEBENSNAHEN URSPRÜNGLICHKEIT Janáčeks Sinfonietta Sinfonietta für Orchester op. 60 1. Allegretto 2. Andante 3. Moderato 4. Allegretto 5. Allegro »E ENTSTEHUNG BESETZUNG März bis Mai 1926 4 Flöten (inklusive Piccoloflöte), 2 Oboen (inklusive Englischhorn), 2 Klarinetten, Klarinette in Es, Bassklarinette, 2 Fagotte, 4 Hörner, 12 Trompeten, 2 Basstrompeten, 4 Posaunen, 2 Tenortuben, Tuba, Pauken, Schlagzeug, Harfe und Streicher WIDMUNG Venováno pani R. Newmarchové [Rosa Newmarch gewidmet, eine an tschechischer Musik interessierte englische Musikschriftstellerin, Übersetzerin und Mäzenin] sowie der Stadt Brno DAU ER U R AU F F Ü H R U N G 26. Juni 1926 im Prager Smetana-Saal mit der Tschechischen Philharmonie unter Leitung von Talich Václav 26 27 ca. 25 Minuten iner quasselt mir vor, dass in der Musik einzig der reine Ton etwas bedeute. Und ich sage, dass der reine Ton nichts bedeutet, wenn er nicht im Leben, im Blut, im Milieu wie ein Dolch steckt. Sonst ist er nur ein Spielzeug«, schreibt Leoš Janáček an den befreundeten Schriftsteller Max Brod am 2. August 1924. Janáček liefert damit ein Statement, aus dem die volle Überzeugung spricht, gerichtet an jene, die von Musik reden, als führte ihre Verbindung zu außermusikalischen Dingen schlichtweg in die Irre. Es mutet bezeichnend an, wenn ein Komponist sich in dem nicht mehr ganz so jungen zwanzigsten Jahrhundert noch immer bemüßigt fühlt zu betonen, dass die Trennung von Musik und Welt, wenn überhaupt, nur einen theoretischen Wert besitzt, als ob ihre Verknüpfung zu Kultur, Denkart, Mentalität, Leib, Seele, Überlieferung und Sprache nicht nur fragwürdig sei, sondern schlicht anrüchig. Anderthalb Jahre später, im Frühjahr 1926, bekräftigt Janáček seinen Anspruch in einer emotionalen Rede, die er aus dem Stegreif in London vor der versammelten Elite der englischen Musikwelt hält: »… wenn man alles verbindet, die Quelle des Volksliedes und die wunderbare Sprache – und die gesamte Kultur, die in der Sprache ist – erst dann bin ich hoffnungsvoll, dass wahre klassische Musik heranwächst, nicht die, die auf einem Ton basiert, die den Menschen nicht sehen will, seine Umgebung, sondern nur den akustischen Ton. Wenn ich wachse, dann nur aus dem Volkslied, aus der Sprache der Menschen.« Janáčeks rückhaltloses Bekenntnis zum Volkslied ist das Ergebnis einer jahrelangen Erschließung weithin unberührter Tonparadiese. Es ist die Suche nach einer lebensnahen Ursprünglichkeit, in der die Kraft der Musik unbeschadet aus dem Reich der Seele heraus waltet, von Janáček fieberhaft aufgespürt: »In der Volksmusik entdeckte ich etwas Neues, Eigentümliches. Am ehesten träfe der Begriff ›Nocturno‹ zu. Es sind sonderbare mehrstimmige Lieder, vom Volk mit interessanten Harmonien versehen. (…) Ich kann nicht über sie sprechen, ohne zu zittern!« Fündig wird er vor allem in seiner lachischen Heimat, einer bergigen Gegend an der Grenze zur Slowakei, wo die Menschen 6. SYMPHONIEKONZERT telbar: »Ein unablässiger Klangfluss (…) umströmte mich, willkürlich aufgesplittert in kurze und lange Noten.« Ein Gesang, angelegt als breit klingende Fanfarenmusik, die ursprünglich für eine Auftragsmusik vorgesehen ist. Anfang März 1926 komponiert Janáček eine festliche Eröffnungsfanfare für den VIII. Kongress des tschechischen Sportvereins »Sokol« (Falke), Autograph von Janáček zu den dem der Komponist bereits 1876 Fanfaren der Sinfonietta beigetreten war. Doch wächst die geplante Militärsinfonietta innerhalb von drei Wochen schnell zu einem Werk heran, das über den ursprünglichen Anlass hinausgeht. Die majestätische Eröffnung mit 9 (!) vorgeschriebenen Trompeten, 2 Tenortuben, 2 Basstrompeten und Pauken kehrt im letzten Satz gestaltenreich wieder und schließt damit den einmal eröffneten Kreis. Die Vision eines Aufschwungs Leoš Janáček im Gegensatz zur tschechischen Sprache die vorletzte Silbe betonen und keine langen Vokale kennen. Janáček ist überzeugt davon, dass das Volkslied das musikalische Denken reinigt. In seinen Tonaufnahmen finden die verschüttet geglaubten Gesänge Eingang in ein sorgsam gehütetes Gedächtnis: »Aus der Notation habe ich etwas weit über die Wirklichkeit Reichendes herausgelesen. Es war eine Flut, in der ich keine Ordnung zu finden vermochte. Ich schämte mich. Das Blut pochte in meinen Ohren. Ein unablässiger Klangfluss aus den Mündern meiner Singmädchen umströmte mich, willkürlich aufgesplittert in kurze und lange Noten.« Genau diese Erfahrung ist es, die Janáček in seiner im Frühjahr 1926 entstandenen Sinfonietta auf das orchestrale Feld überträgt. Im ersten Satz kann man die tönende »Flut« besonders plastisch heraushören. Sie weckt den Anschein, als bewahrheiteten sich Janáčeks Worte ganz unmit- 28 29 Janáčeks Sinfonietta trägt Züge eines Stadtbildes, das dem von Brno auffallend ähnlich sieht. »1. Fanfaren, 2. Burg, 3. Das Königin-Kloster, 4. Straße, 5. Rathaus« – so lauten die Satzbezeichnungen des Komponisten auf dem Programmzettel der Uraufführung. Die das Stadtbild von Brno beherrschende Burg Špilberk, im achtzehnten Jahrhundert zu einer mächtigen Barockfestung ausgebaut, birgt einen in der Monarchie gefürchteten Kerker, in dessen feuchten Mauern französische Revolutionäre, italienische Carbonari und polnische Aufständische inhaftiert waren. Die Erinnerung daran bestimmt u. a. den Wechsel in die nationale Selbstbestimmung nach Ende des Ersten Weltkrieges. Der Komponist, Kind seiner Zeit, zeigt sich dabei nicht frei von patriotischen Anwandlungen. Rückschauend betrachtet, stellt er die Sinfonietta in einen greifbaren historischen Zusammenhang: »Und nun sah ich die Stadt wundersam gewandelt. Das Abstoßende am Rathaus, an den Straßen und an allem, was auf ihnen herumkroch, der Hass gegen den Berg, in dessen Eingeweiden soviel Schmerz geschrien hatte, all das verschwand. Der Glanz der Freiheit über der Stadt, der Wiedergeburt am 28. Oktober 1918! In ihr erkannte ich mich wieder, ihr gehörte ich. Und das Geschmetter der siegreichen Trompeten, die heilige Ruhe des beschaulichen Königsklosters, die nächtlichen Schatten und der Atem des grünen Bergs, die 6. SYMPHONIEKONZERT Vision des sicheren Aufschwungs und der Größe dieser Stadt wurde aus dieser Erkenntnis in meiner Sinfonietta geboren – aus meiner Stadt Brünn!«, so Janáček am 24. Dezember 1927 unter der Überschrift »Meine Stadt« in der Tageszeitung Lidové noviny. Melodische Fresken Gewiss, aus der überschwänglichen Kraft der Blechbläser im ersten Satz tönt eine pure, festlich gestimmte Affirmation zum neuen Nationalstaat. Im letzten Satz wiederholt Janáček die von den Blechbläsern assoziierte Zustimmung zur neu gewonnenen Unabhängigkeit, musikalisiert er einen Akt der Befreiung, in dem die Erwartung auf eine hoffnungsfrohe Zukunft hörbar mitschwingt. Im »düsteren« Rathaus (Finalsatz), das den Einwohnern der Stadt vormals nicht wenig als architektonischer Vertreter deutschsprachiger Dominanz galt, hat Janáček in Zeiten der Monarchie die Unterrealschule besucht. Wenn die Trompeten ihre Hymnen hier neuerlich anstimmen, steckt darin auch der Triumph einer ersehnten und schließlich erreichten Freiheit, die erst noch gestaltet sein will. Grundiert von wechselnd-leeren Quinten entfalten sich aus den Bögen des Singens abgelauschte Linien, bekommt der hymnisch-militärische Gestus eine spürbar lokale Färbung. Die Freude auf eine unbeschwert heraufdämmernde Zeit und das Besinnen auf die eigene Identität verschmelzen zu einer erfüllten Gegenwart, die ihre Wurzeln offenlegt und sich selbst feiert. Dabei verweisen die Hornquinten – hier wörtlich zu nehmen, auch wenn sie von Tenortuben gespielt werden – schon am Anfang der Sinfonietta auf einen Ursprung in Gegenden der Jagd, des Waldes und eben auch der kriegerischen Auseinandersetzung, und ergeben sich aus der Summe ihrer zuoberst liegenden Töne mithin melodische Fresken, die aus dem reichen Repertoire der lachischen Volksmusik stammen könnten und im gesamten Werk variierend verwendet werden. Eine undurchschaubare Spannung scheint sich im zweiten Satz (»Andante«) auf den imaginären Betrachter zu legen, der auf Brnos Festung blickt, ohne zu wissen, was in ihren Kasematten vor sich ging, und der doch zugleich schauerliche Geschichten über ihre politischen Häftlinge gehört hat. Wenn hier die Trompeten am Ende begütigend einen strahlenden Melos versprühen, scheint auch diese jahrhundertealte Irritation überwunden zu sein. Der wehmütig weiche Klangfluss am Anfang des dritten Satzes zeichnet die warmen Ströme der Erinnerung nach. Mit seiner Bezeichnung »Königin-Kloster« deutet das »Moderato« unter anderem auf Janáčeks Zeit als Sängerknabe am Alt-Brünner Augustinerkloster. Der Komponist beschreibt die Jahre im Internat als »armes, dort verbrachtes Jünglingsdasein«, beherrscht von einer Atmosphäre der Strenge und Zucht drastischer 30 31 Alt-Brünn, um 1896 Erziehungsmethoden. Auch hier blüht im Mittelteil die Irritation, wirkt die Heiligkeit und Ruhe des Ortes merklich »unheilig« und »unruhig«, wie Wolfgang Stähr bemerkt. Und doch meint man vereinzelt die aufkeimende Intuition eines Heranwachsenden zu spüren, der die Vorgänge seiner Umgebung aufmerksam verfolgt – so wie er später das musikalische Erbe seines Vaterlandes interessiert wahrnehmen und verarbeiten wird. In diesem Sinne könnte die Anfangsmelodie des vierten Satzes Teil eines jener mährischen Volklieder sein, das in Janáčeks Sammlungen eingegangen ist und Szenen einer belebten Straße wiedergibt. Das Hauptthema, am Anfang des vierten Satzes von den Trompeten allein gespielt, erfüllt jedenfalls die Merkmale einer folkloristischen Herkunft: repetitive Achtel, ein zum Teil spiegelrhythmischer Aufbau und eine auffällige Schlusswendung in Gestalt eines Ganztonschritts (betont nicht Janáčeks heimischer Dialekt die vorletzte Silbe?) – alles augenscheinlich asymmetrisch zusammengesetzt, was darauf schließen lässt, dass die mährischen Melodien nicht wenig von einem übergeordneten Sprachfluss geprägt sind. Gibt man dieser Überlegung für einen Augenblick statt, so bildet Janáček in der Sinfonietta, in der jeder ihrer fünf Sätze eine andere Besetzung aufweist, den Reichtum seiner heimatlichen Kultur ab – ganz nach Maßgabe des Komponisten, »dass der reine Ton nichts bedeutet, wenn er nicht im Leben, im Blut, im Milieu wie ein Dolch steckt«. ANDRÉ PODSCHUN 6. SYMPHONIEKONZERT 6. Symphoniekonzert 2016 | 2017 Orchesterbesetzung 1. Violinen Torsten Janicke * / 1. Konzertmeister Jörg Faßmann Federico Kasik Tibor Gyenge Christian Uhlig Susanne Branny Birgit Jahn Martina Groth Wieland Heinze Henrik Woll Anett Baumann Roland Knauth Anselm Telle Michael Eckoldt Jiwon Lim ** Lenka Matejakova * 2. Violinen Reinhard Krauß / Konzertmeister Holger Grohs / Konzertmeister Annette Thiem Olaf-Torsten Spies Alexander Ernst Mechthild von Ryssel Elisabeta Schürer Kay Mitzscherling Martin Fraustadt Robert Kusnyer Yukiko Inose Johanna Zaunschirm Nora Scheidig ** Karl Heinrich Niebuhr * 32 33 Bratschen Sebastian Herberg / Solo Andreas Schreiber Anya Dambeck Uwe Jahn Ulrich Milatz Zsuzsanna Schmidt-Antal Juliane Böcking Luke Turrell Yi-Te Yang Veronika Lauer Christina Voigt ** Andreas Kuhlmann * Violoncelli Friedwart Christian Dittmann / Solo Tom Höhnerbach Uwe Kroggel Matthias Schreiber * Bernward Gruner Johann-Christoph Schulze Jörg Hassenrück Jakob Andert Matthias Wilde Aleisha Verner Kontrabässe Viktor Osokin / Solo Petr Popelka Helmut Branny Christoph Bechstein Fred Weiche Reimond Püschel Thomas Grosche Johannes Nalepa Flöten Rozália Szabó / Solo Bernhard Kury Eszter Simon ** Tünde Molnar-Grepling * Oboen Sebastian Römisch / Solo Volker Hanemann Klarinetten Wolfram Große / Solo Egbert Esterl Martin Möhler ** Fagotte Thomas Eberhardt / Solo Andreas Börtitz Hörner Jochen Ubbelohde / Solo Andreas Langosch Manfred Riedl Miho Hibino Posaunen Uwe Voigt / Solo Nicolas Naudot / Solo Hannes Hölzl * / Solo Jürgen Umbreit Frank van Nooy Christoph Auerbach Christoph Astner * Bernhard Hagspiel * Tuba Hans-Werner Liemen / Solo Pauken Thomas Käppler / Solo Schlagzeug Christian Langer Simon Etzold Dirk Reinhold Harfe Astrid von Brück / Solo Trompeten Mathias Schmutzler / Solo Tobias Willner / Solo Peter Lohse Siegfried Schneider Volker Stegmann Sven Barnkoth Gerd Graner Johannes Häusle ** Stefan Fleissner * Andreas Jainz * Stefan Leitner * Dominik Wunderli * * als Gast ** als Akademist / in 6. SYMPHONIEKONZERT Staatskapelle li e Vorschau 5. Kammerabend M I T T WO C H 11.1.17 2 0 U H R S E M P ER O P ER D R E S D E N Dresdner Streichquartett Thomas Meining Violine Barbara Meining Violine Andreas Schreiber Bratsche Martin Jungnickel Violoncello Joseph Haydn »L’Introduzione« aus »Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz« für Streichquartett Hob. III:50 Ludwig van Beethoven Streichquartett a-Moll op. 132 Dmitri Schostakowitsch Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117 2. Aufführungsabend M O N TAG 3 0 .1.17 2 0 U H R S E M P ER O P ER D R E S D E N Thomas Sanderling Dirigent Andreas Kißling Flöte Jobst Schneiderat Cembalo W W W.FACEB O O K .CO M / STA AT SK A PELLE.D R E SD EN Mieczysław Weinberg Flötenkonzert Nr. 2 op. 148 für Flöte und Orchester Deutsche Erstaufführung Symphonie Nr. 7 op. 81 für Streichorchester und Cembalo Deutsche Erstaufführung 6. SYMPHONIEKONZERT IMPRESSUM Sächsische Staatskapelle Dresden Künstlerische Leitung/ Orchesterdirektion Sächsische Staatskapelle Dresden Chefdirigent Christian Thielemann Spielzeit 2016 | 2017 H E R AU S G E B E R Sächsische Staatstheater – Semperoper Dresden © Januar 2017 R E DA K T I O N André Podschun G E S TA LT U N G U N D L AYO U T schech.net Strategie. Kommunikation. Design. DRUCK Union Druckerei Dresden GmbH ANZEIGENVERTRIEB Christian Thielemann Chefdirigent Katharina Riedeberger Persönliche Referentin von Christian Thielemann Jan Nast Orchesterdirektor Matthias Claudi PR und Marketing Matiss Druvins Assistent des Orchesterdirektors T E X T N AC H W E I S E Steffen Tietz Golo Leuschke Stefan Other Wolfgang Preiß Orchesterwarte Sheila Rock (S. 5); Andy Staples (S. 7); Antony Beaumont, Alexander Zemlinsky, Wien 2005 (S. 11); Josef Bek, Erwin Schulhoff. Leben und Werk, Hamburg 1994 (S. 16); Lebrecht Collect­ion, London (S. 23 und 31); Kurt Honolka, Leoš Janáček. Sein Leben – sein Werk – seine Zeit, Stuttgart / Zürich 1982 (S. 28); Archiv für Kunst und Geschichte Berlin (S. 29) ! N EU André Podschun Programmheftredaktion, Konzerteinführungen Elisabeth Roeder von Diersburg Orchesterdisponentin B I L D N AC H W E I S E Die Presse Tobias Niederschlag Konzertdramaturg, Künstlerische Planung EVENT MODULE DRESDEN GmbH Telefon: 0351 / 25 00 670 e-Mail: [email protected] www.kulturwerbung-dresden.de Die Artikel von Michael Kube und André Podschun sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. „ BRUCKNERS VIERTE IN EINER MASSSTABSETZENDEN INTERPRETATION.“ Matthias Gries Orchesterinspizient Agnes Thiel Dieter Rettig Vincent Marbach Notenbibliothek Anton Bruckners Sinfonie Nr. 4 „Die Romantische“ mit Christian Thielemann & der Staatskapelle Dresden jetzt auf DVD & Blu-ray! Urheber, die nicht ermittelt oder erreicht werden konnten, werden wegen nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten. Private Bild- und Tonaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. W W W. S TA AT S K A P E L L E - D R E S D E N . D E www.unitel.de Zu erleben auch auf: 36 www.classica.de Der weltweite Pay-TV Sender für klassische Musik www.myfidelio.at Die neue Plattform für klassische Musik