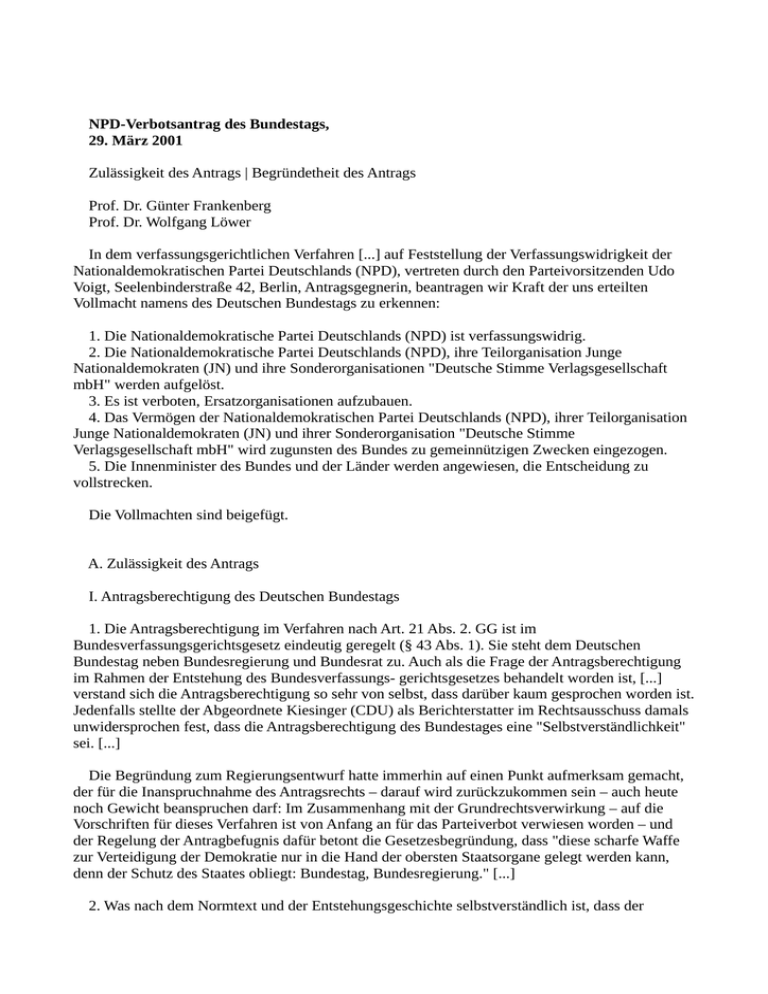

NPD-Verbotsantrag des Bundestags

Werbung