Gliederung des schriftlichen Teils

Werbung

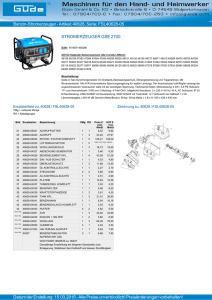

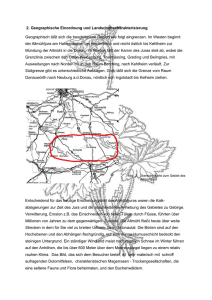

Freie Waldorfschule Kiel, Jahresarbeit, Abschluss 12. Klasse 2006/2007 Neuzugänge in der Kieler Förde Forschungsbericht zum Verhalten von potentiellen Fraßfeinden auf Gracilaria vermiculophylla. Vorgelegt von: Ammelie Heinhold In Zusammenarbeit mit: Dr. Florian Weinberger Leibnitz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), Düsternbrooker Weg 20, 24105 Kiel Stefan Tiemann Freie Waldorfschule Kiel, Hofholzallee 22, 24109 Kiel Inhaltsangabe Zusammenfassung……………………………………………………………………….. 3 1. Einleitung 1.1. Darstellung des Problems……………………………………………………... 1.2. Fragestellung ………………………………………………………………….. 1.3. Material und Methode………………………………………………………… 1.3.1. Probennahme……………………………………..………………… 1.3.2. Bestimmung der potenziellen Fraßfeinde……………...…………… 1.3.3. Fraßversuche……………………………..………………………… 4 8 9 9 9 12 2. Ergebnisse 2.1. Probennahme und Bestimmung……………………………………………….. 17 2.2. Fraßversuche……………………………………………………...…………… 19 3. Diskussion 24 4. Quellenangaben 4.1 Literaturangaben……………………………………………………………….. 29 4.2 Abbildungsverzeichnis………………………………………………………… 29 Danksagung………………………………………………………………………………… 30 2 Zusammenfassung Die aus Asien eingeschleppte Rotalge Gracilaria vermiculophylla breitet sich 1995 stetig in Europa aus. Im Jahr 2005 wurden nun auch Exemplare in der Kieler Förde beobachtet. G. vermiculophylla wurde von Florian Weinberger und Martin Wahl (2006) nach dem von Nyberg und Wallentinus (2005) vorgeschlagenen System als invasive Rotalge eingeschätzt, die ein hohes Potenzial zur Einleitung ökologischer Veränderungen in neu besiedelten Gebieten hat. In diesem Zuge wurden auch verschiedene Faktoren untersucht, die maßgeblich für das Wachstum von G. vermiculophylla sind, wie beispielsweise Lichteinstrahlung, Temperatur und Tiefe des Wassers, aber auch die Beschaffenheit des bedeckten Sedimentes und die Interaktion mit einheimischen Algenarten. In dem folgenden Artikel soll nun ergänzend das Verhalten verschiedener potenzieller Fraßfeinde gegenüber G. vermiculophylla untersucht werden, um Aufschluss über eine eventuelle Eindämmung ihrer Verbreitung durch Fraß zu erhalten. Um das Verhalten und die Fraßeigenschaften der Tiere gegenüber G. vermiculophylla besser mit ihrem Verhalten einheimischen Arten gegenüber vergleichen zu können, wurde nach denselben Methoden auch der Blasentang Fucus vesiculosus untersucht. Durch Probennahmen im Frühjahr und im Spätsommer wurden potenzielle Fraßfeinde identifiziert. Auch zeigten die Probennahmen und Versuche, dass sich im Winter deutlich mehr Tiere auf G. vermiculophylla befanden als auf F. vesiculosus, dass viele dieser Tiere im Sommer aber fast ausschließlich F. vesiculosus fraßen und sich dann auch verstärkt auf dem Blasentang aufhielten. Jede der durch die Probennahmen ausgewählten Arten wurde anschließend in Fraßversuchen mit beiden Algen in Berührung gebracht. Parallel wurde die Menge des Zuwachses der Algen bestimmt. Es zeigte sich, dass keine der Arten unter realistischen Bedingungen in der Lage war, den starken Zuwachs von G. vermiculophylla zu kompensieren, und dass in fast allen Fällen F. vesiculosus als Nahrungsquelle bevorzugt wurde. Es ist also möglich, dass G. vermiculophylla, zusätzlich zu ihrer immensen Ausbreitung, ökologische Veränderungen insofern bewirkt, als dass sie durch ihre schützende Wirkung im Winter die Anzahl der Fraßfeinde für F. vesiculosus erhöht und somit seine Verdrängung vorantreibt. 3 1. Einleitung 1.1. Darstellung des Problems Mit dem weltweit zunehmenden Schiffsverkehr steigt auch die Zahl der Neophyten (neu eingewanderte Algenarten) in allen Teilen der Welt. In der Ostsee spricht man bisher von 3% der vorhandenen Arten als exotische Arten. In den letzten Jahren ist die Anzahl der „Neuzugänge“ allerdings stetig angestiegen. Im Jahr 2005 wurde in der Kieler Förde eine neueingewanderte Rotalge (Gracilaria vermiculophylla Papenfuss) beobachtet. G. vermiculophylla stammt ursprünglich aus Ostasien, wurde aber 1996 vermutlich mit Saataustern in die Bretagne und damit zum ersten Mal nach Europa eingeschleppt. Seither breitet sie sich an den Küsten Europas weitläufig aus und wurde seit 2002 auch an der deutschen Nordseeküste gefunden (Weinberger und Wahl 2006). G. vermiculophylla besteht aus lockeren, auf dem Meeresboden treibenden Matten, die in den meisten Fällen keinerlei Haftfuß oder ähnliche Befestigungsorgane ausbilden. In den verschiedenen Stadien der komplizierten Fortpflanzung der Alge kommen aber Formen mit Bodenhaftung vor (mündliche Mitteilung Weinberger 2006). Ihr Wachstum wird von der Untergrundsbeschaffenheit nicht beeinflusst (Rueness 2005). Die Alge ist von rotbrauner bis dunkelbrauner Färbung und bildet ein dichtes Geflecht, dessen Stiele zwischen 1 und 2 mm Durchmesser erreichen (Abb. 1). Auf den Stielen befinden sich gelegentlich charakteristische ca. 1mm hohe Noppen. Dies sind weibliche Fortpflanzungsorgane, an denen die Gattung „Gracilaria“ zu identifizieren ist (mündliche Mitteilung Weinberger 2006). Obwohl die genauere Identifikation von Gracilariaceen im Allgemeinen schwierig ist, ist doch davon auszugehen, dass es sich in der Kieler Förde nur um die Art „vermiculophylla“ handelt. Diese Annahme wird durch genetische Untersuchungen von Proben aus Kiel-Schilksee und durch die morphologische Einheitlichkeit aller gefundenen Algen in der Kieler Förde gestützt (Weinberger und Wahl 2006). G. vermiculophylla hat eine hohe Toleranz gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen. So überlebte sie im Winter 2005/2006 in der Kieler Förde eine Oberflächenwassertemperatur von -1,5°C, und soll nach Yokoya et al. (1999) in der Lage sein, bei Temperaturen zwischen 5°C und weit über 30°C zu wachsen. Weiterhin ist sie Salinitätsschwankungen gegenüber extrem resistent (Wachstum möglich zwischen 5 – 60 PSU (Yokoya et al. (1999)), womit ein wichtiges Kriterium für die weitere Ausbreitung in der Ostsee erfüllt ist. Faktoren wie die 4 oben benannte hohe Temperatur- und Salinitätsunabhängigkeit, sowie die Tatsache, dass sich G. vermiculophylla primär durch Fragmentierung ausbreitet, führten dazu, dass die Alge in dem Projektbericht „Gracilaria-Invasion“ von Florian Weinberger und Martin Wahl als invasive Rotalge eingestuft wird, der eine zukünftige starke Ausbreitung in der weiteren Ostsee zugetraut wird. Ökologische Konsequenzen sollten laut Weinberger und Wahl (2006) nicht zu niedrig eingeschätzt werden (Weinberger und Wahl 2006 und mündliche Mitteilung Weinberger 2006). Abb. 1: Gracilaria vermiculophylla - Geflecht (verändert nach: Weinberger 2006) Wie von Weinberger und Wahl beschrieben, hat sich G. vermiculophylla in den letzten zwei Jahren großflächig in der Kieler Förde ausgebreitet. Besonders konzentriert kommt die Alge am Westufer der Kieler Förde vor. Im Kieler Stadtteil Wik/Düsternbrook am Hindenburgufer Ecke Tirpitzhafen erreichte sie im Sommer 2006 Deckungsgrade von bis zu 75% (Abb. 2, Abb.3) Hier kann von einem „lokalen Massenvorkommen“ gesprochen werden (Weinberger und Wahl 2006). Die nächst größeren Besiedlungsdichten wurden am Plüschowhafen und bei Mönkeberg mit bis zu 10 % Bedeckung gefunden (Abb. 3). 5 2a 2b 2c Abb. 2: 2a – 2c: Tirpitzhafen bei Niedrigwasser im November 2006, deutlich sichtbare Ausdehnung von G. vermiculophylla, 2b: G. vermiculophylla wird von einer Grünalge mit einer ca. 5-7cm dicken Schicht überlagert, 2c: Schichtbild des Algenbelages: unter einer mit Schlamm und Belagsalgen bedeckten Schicht von Grünalgen findet sich auf dem gesamten Gebiet eine ca. 10 – 15 cm starke Schicht der Alge G. vermiculophylla (alle Fotos: Weinberger 2006) Abb. 3: Bisheriges, dokumentiertes Vorkommen von G. vermiculophylla in der Kieler Förde (Abbildung: Weinberger 2006) Die Ausdehnung dieser Bestandsaufnahme auf die Küstengewässer zwischen der Flensburger Förde und der Lübecker Bucht (Abb. 4), welche Aufschluss über die Verbreitung von G. vermiculophylla im November 2006 in einem weiteren Umfeld geben sollten, zeigte 6 allerdings, dass sich die Rotalge, neben einem sehr geringen Vorkommen in der Hohwachter Bucht, nur in der Kieler Förde angesiedelt hatte (Abb. 1) (Weinberger und Wahl 2006). Abb. 4: Bisheriges dokumentiertes Vorkommen von G. vermiculophylla zwischen Flensburger Förde und Lübecker Bucht (Abbildung: Weinberger 2006). Die „Ankunft“ einer Neuen Art, also eines Neophyten, in einen fremden Lebensraum bedeutet meistens eine Umstellung im Ökosystem des neu besiedelten Gebietes. Es stellt sich somit die Frage, wie das massenhafte Vorkommen von G. vermiculophylla sich auf das Ökosystem der einheimischen Pflanzen und Tiere auswirkt. Nach verschiedene Beobachtungen und Versuchen ist eine negative Wirkung von G. vermiculophylla auf andere einheimischen Arten und Tiere nicht auszuschließen. Das Leibnitz-Institut für Meereswissenschaften (IFMGEOMAR) wurde deshalb vom Schleswig-Holsteinischen Landesamt für Natur und Umwelt 7 (LANU) damit beauftragt, das Potenzial von G. vermiculophylla zur Vermehrung, Ausbreitung und Hervorrufung ökologischer Schäden in der Ostsee zu untersuchen. Dieser Artikel ist als Jahresarbeit an der Freien Waldorfschule Kiel und über das NaTWorking Projekt in den Projektbericht „Gracilaria-Invasion“ (Weinberger & Wahl 2006) eingegangen und behandelt im Weiteren das Fraßverhalten mehrerer potenzieller Fraßfeinde gegenüber G. vermiculophylla genauer. 1.2. Fragestellung Ziel dieser Jahresarbeit war es, Aussagen über eine eventuelle Eindämmung des Wachstums der Rotalge G. vermiculophylla durch natürliche Fraßfeinde zu treffen. Um Antworten auf diese erste und grundlegende Frage zu erhalten war es von Nöten herauszufinden, welche Tiere denn überhaupt als „potenzielle Fraßfeinde“ gewertet werden sollten und ferner festzustellen, ob diese letztendlich für die Versuche ausgewählten Tiere die Alge überhaupt als Nahrung akzeptieren würden. Es wurden ausschließlich Proben und Gegebenheiten aus der Kieler Förde untersucht, auf deren Fauna sich die Arbeit beschränken sollte. Es sollte also genauer herausgefunden werden, ob die Verbreitung von G. vermiculophylla durch den Fraß potenzieller Fraßfeinde, also durch Herbivore (lat. herba = junger Trieb, Stengel / vorare = verschlingen Dinge / vorare = verschlingen Pflanzenfresser) und Omnivore (lat. omnia = alles, alle Allesfresser), die sich auf der Alge oder in ihrer direkten Umgebung fanden, eingedämmt werden könnte. Außerdem wurde in der Arbeit G. vermiculophylla mit F. vesiculosus verglichen, also mit einer anderen Alge, die den gleichen Lebensraum bevorzugt, was Aufschlüsse über eine eventuelle Wechselwirkung der beiden Algen und über ökologische Konsequenzen geben sollte. 8 Abb. 5: links: F. vesiculosus, rechts: G. vermiculophylla (verändert nach: Weinberger 2006) 1.3. Material und Methode 1.3.1. Probennahme Nach den obigen Betrachtungen erschien es sinnvoll, verschiedene potenzielle Fraßfeinde, vornehmlich Herbivore, in kontrollierten Kontakt mit G. vermiculophylla zu bringen und deren Fraßverhalten und Fraßmenge zu messen. Es boten sich zu diesem Zwecke außerdem Fraßfeinde an, die in größeren Massen in dem natürlichen Lebensraum der Alge vorkommen, die also in der Kieler Förde einheimisch und dort auch in der entsprechenden Wassertiefe und den entsprechenden Regionen zu finden sind. Um einen Überblick über die in Frage kommenden Tiere zu erhalten, wurden im Frühjahr 2006 (28.3. Wassertemperatur 1°C (vergleiche auch Weinberger und Wahl 2006)) Proben von G. vermiculophylla, aber zum Vergleich auch von F. vesiculosus (50 – 150g) mit dem Käscher an verschiedenen Stellen des Tirpitzhafen entnommen. Diese Probenentnahme wurde im Spätsommer 2006 (11.8. Wassertemperatur 22°C (vergleiche auch Weinberger und Wahl 2006)) wiederholt, um einen Überblick über die Verteilung der Tiere vor und nach ihrer Hauptfortpflanzungszeit und auch der Hauptzuwachszeit der Algen zu bekommen. Die Frühjahrsproben wurden mit Formol (4%) fixiert. 1.3.2. Bestimmung der potenziellen Fraßfeinde Anschließend wurde jede der Proben unter einem Abzug abgesucht, – es wurden also alle darauf befindlichen Tiere abgesammelt. Diese wurden in Formol in einem Probenröhrchen aufbewahrt und unter dem Mikroskop bei 16- und 40facher Vergrößerung anhand der Schlüssel von Köhn und Gossleck (1989), Jagnow und Gossleck (1978), Ziegelmeier (1966) und Bick und Gossleck (1985) bestimmt. Mit den Spätsommerproben wurde in derselben Art und Weise verfahren. Beispielhaft sollen hier die Bestimmungsmerkmale einiger Tiere, die für diese Arbeit besonders wichtig waren, dargestellt werden: zum einen Idotea, zum anderen Gammariden und die gemeine Strandschnecke Littorina littorea: Bei der Bestimmung von Idotea, von der in der Ostsee nur zwei Arten vorkommen (I. balthica und I. chelipes) muss lediglich die letzte, große Panzersektion in Betracht gezogen werden. Bei I. balthica fällt die letzte Panzersektion durch drei deutlich ausgeprägte Spitzen 9 auf, die bei I. chelipes fehlen. Hier ist ein nahezu runder Abschluss ausgeprägt. Wir fanden auf G. vermiculophylla sowie auch auf F. vesiculosus nur die Art I. balthica, die auch die einzige in der Kieler Förde vorkommende Art sein soll (Mündl. Mitteilung durch Martin Zimmer). Abb. 6: Links: Abb. einer I. chelipes (Weinberger 2006) Rechts: Idotea balthica (2) und I. chelipes mit ihrem relevanten Unterscheidungsmerkmal; in der Kieler Förde kommt fast ausschließlich I. balthica vor. (verändert nach Köhn und Gossleck 1989, Foto Weinberger 2006) Gammariden-Unterarten voneinander zu unterscheiden ist mit mehr Aufwand verbunden, zumal, im Gegensatz zu Idoteen, eine Vielzahl an Arten in der Ostsee vorkommt. Hierzu müssen die Tiere getötet und anschließend unter dem Mikroskop zerlegt werden. Eine Bestimmung am lebendigen Objekt ist wegen der starken Aktivität und der geringen Größe der Tiere nicht machbar. Unter dem Mikroskop wurden schließlich die Arten G. zaddachi, G. salinus und G. locusta anhand der Behaarung ihrer Mundwerkzeuge, der Behaarung ihres ersten Fühlers und des Dickenverhältnisses der Gabelung des ersten Fühlers unterschieden. Die toten Tiere waren für die Untersuchung aus den Probenröhrchen in ein Sieb gegeben und das Formol mit destilliertem Wasser herausgespült worden. Die Tiere wurden dann, abermals mit etwas destilliertem Wasser, in einer Petrischale untersucht. 10 a b c Abb. 7: oben: G. zaddachi (4), G. salinus (5) und G. locusta (6) mit den relevanten Merkmalen, wie der Behaarung der Mundwerkzeuge (a) und der Behaarung des ersten Fühlerpaares (b), außerdem unterschieden anhand des Dickeverhältnisses an der Gabelung des ersten Fühlers (c) (verändert nach Köhn und Gossleck 1989). Die Zuordnung konnte nur mit Hilfe eines Mikroskops durchgeführt werden. Unten: mikroskopisch vergrößerte Abb. eines Amphipoden (Weinberger 2006). G. zaddachi, eine Art, die auf G. vermiculophylla und F. vesiculosus im Frühjahr nicht und im Spätsommer nur in geringen Konzentrationen vorkam, kann durch die extreme, unregelmäßig lange, seitliche Behaarung der Mundwerkzeuge und durch die büschelige, lange Behaarung des zweiten Gliedes der Mundwerkzeuge erkannt werden. Ein weiteres Merkmal ist die Abgabelung des ersten Fühlers, die dünner ist als die Weiterführung des eigentlichen Körpergliedes (Abb. 8). G. salinus wurde im Frühjahr mit einer geringen Dichte, im Spätsommer in großen Mengen auf G. vermiculophylla gefunden und fehlte gänzlich auf F. vesiculosus. Das Fehlen der Behaarung des ersten Fühlers ist charakteristisch für diese Art. Bestanden Zweifel wurde außerdem die Behaarung der Mundwerkzeuge betrachtet, die bei dieser Art einen langen, einschichtigen und gleichmäßig angesetzten Seitenbehang und eine kleine regelmäßige Behaarung hinter zwei Dornen an der Spitze des Gliedes aufweisen mussten (Abb. 8). Die dritte Art, G. locusta, wurde im Spätsommer in großen Mengen auf 11 beiden Algen gefunden, war im Frühjahr allerdings nicht vertreten. Sie ist gekennzeichnet durch die kurze und kammförmig gerade geschnittene Behaarung der Mundwerkzeuge und durch eine schmale, allein stehende Seitenbehaarung. Das zweite Glied des ersten Fühlers ist nicht behaart. Ferner ist die Fortsetzung des ersten Fühlers an der Gabelung genauso dünn wie der abzweigende Ast (Abb. 8). Charakteristisch für das Schneckenhaus von L. littorea ist der deutlich angesetzte Rand der Öffnung an das Haus. Weiterhin ist die Öffnung seitlich ohrförmig erweitert und die Spitze des Hauses leicht abgerundet. Die erste Windung ist sehr raumgreifend, wobei die folgenden deutlich kleiner und in gleich bleibendem Maße kleiner werdend sind. Es werden 4-6 Windungen gezählt (Ziegelmeier 1966). C D B A Abb. 8: 4: Littorina littorea, Gemeine Strandschnecke (a) und (b) dickschalige Gehäuse aus dem Nordostwatt bei Helgoland. (c) Schale aus dem Königshafenwatt bei List/Sylt. Sehr variable Form. An allen Nordseeküsten, westliche Ostsee. (…) Nordatlantische Küsten, auf Spitzbergen fehlend, an der Küste der Vereinigten Staaten eingeschleppt. Mögliche Bestimmungsmerkmale sind beispielsweise der Ansatz der Öffnung an der ersten Windung der Schale (B), die ohrförmige Erweiterung der Öffnung (A), eine ungefähre Windungsanzahl von 4-6 (C) oder die leicht abgerundete Spitze (D). (verändert nach: Ziegelmeier 1966) 1.3.3. Fraßversuche Nun sollten Aussagen darüber getroffen werden, ob die Ausbreitung von G. vermiculophylla eventuell durch einheimische Fraßfeinde verringert werden könnte. Zu diesem Zweck wurden mit der durch die obige Vorgehensweiseselektierten Auswahl an potenziellen Fraßfeinden (Gammariden, I. balthica, L. Littorea) Fraßversuche an G. vermiculophylla und F. vesiculosus durchgeführt. Sie sollten Aufschluss über die Fraßmenge je Tier pro Tag geben. Die 12 Versuchsreihe wurde durch eine weitere Alge, Furcellaria lumbricalis, ergänzt, deren stoffliche Zusammensetzung G. vermiculophylla weit mehr gleicht als die von F. vesiculosus, die aber auch einheimisch in der Kieler Förde ist. Probennahmen waren nicht möglich und nicht sinnvoll, da F. lumbricalis nicht im selben Lebensraum mit G. vermiculophylla (Wachstum bis 3 m unter NN (Weinberger und Wahl 2006)) vorkommt, sondern aus tieferen Regionen (4-5 m unter NN) per Tauchgang gesammelt werden musste. Um zu den Ergebnissen zu gelangen wurde jeweils eine kleine Anzahl von Tieren einer Art (5-35 Individuen je nach Art) mit einer kleinen Portion (3g) einer der drei Algen über eine Woche in einem 2L fassenden Becken gehältert ohne während dieser Zeit eine alternative Nahrungsquelle geboten zu bekommen. Die dauerhaft mit Kunstlicht (75 µM m-2 s-1) beleuchteten Becken wurden über Luftzuflüsse mit Sauerstoff versorgt und konstant von UVsterilisiertem Meerwasser durchflossen, das so von Mikroalgen (z.B. Kieselalgen) befreit war und nur einen minimalen Eintrag an Besatzalgen verursachte. Solche Algen hätten durch ein parallel dargebotenes Futterangebot den Versuchsaufbau eventuell gestört. Trotz der Bemühungen, die Versuche in einem möglichst sauberen System ablaufen zu lassen, ist es zu ungewollter Beeinflussung gekommen. So waren die für die Wasserzufuhr verwendeten Schläuche nicht vollkommen frei von Verunreinigungen. Einige der Schläuche waren von verschiedenen Algenarten besiedelt (Abb. 9). Die Sporen waren vermutlich bei früheren Versuchen aus den Becken in die Schläuche hineingelangt und hatten sich festgesetzt. Teile dieser Algen könnten das Versuchsergebnis in unbekanntem Maße verfälscht haben. Für die Versuche mit L. littorea mussten alle relevanten Becken mit haltbaren Drahtgittern verschlossen werden, um die Schnecken an der Flucht zu hindern. 13 Abb. 9: noch relativ geringer Algenbewuchs in den Schläuchen (Verändert nach einem Photo von Weinberger 2006) Das Prinzip bei den Fraßversuchen ist die Messung des Gewichtes von Algen bevor und nachdem sie einer kleinen Anzahl von potenziellen Fraßfeinden in kontrolliertem Rahmen angeboten wurden. Die gemessene Differenz zwischen dem Anfangsgewicht und dem Endgewicht der Algenportion wird als von den Tieren gefressene Algenmasse, also als Fraß gewertet. Weil die Algen während des Versuches jedoch auch wachsen, waren gleichzeitige Kontrollansätze ohne Fraßfeinde notwendig. Neben jedem Becken mit Algen und Fraßfeinden wurde deshalb ein zweites Becken mit der Alge allein angesetzt. Die Algenproben aus beiden Becken wurden vor und nach dem Versuch gewogen und die Gewichtsveränderungen im Untersuchungszeitraum berechnet. Die Gewichtsab- oder zunahme in Ansätzen mit Fraßfeinden wurde dann von der Gewichtszunahme in Ansätzen ohne Fraßfeinde abgezogen um die tatsächlich gefressene Algenmenge zu berechnen. Letztendlich gab die Versuchsreihe Aufschluss über den täglichen Fraß jedes Tieres an jeder Alge und ferner den Zuwachs jeder Alge pro Tag. Jede Tierart wurde nach dem obigen Prinzip einmal mit G. vermiculophylla und einmal mit F. vesiculosus in separaten Versuchen, jeweils über eine Woche, gehältert. Hierbei wurde jeder 14 Versuch unter identischen Bedingungen und mit identischem Ansatz acht Mal wiederholt, um einen aussagekräftigen und verlässlichen Mittelwert bilden zu können. Um zeitlich sinnvoll zu arbeiten, wurden pro Woche zwei Versuche parallel laufen gelassen. Es wurden hierbei immer die beiden Ansätze kombiniert, die sich mit derselben Tierart befassten. Pro Woche wurde also eine der Tierarten mit beiden Algen kombiniert und so die Kombinationsmöglichkeiten systematisch abgearbeitet. Beide Ansätze beinhalteten, wie oben beschrieben, jeweils einen Fraßversuch und einen Wuchsvergleich der entsprechenden Alge. Um weiterhin Zeit einzusparen, wurden auch die acht Wiederholungen immer zeitgleich durchgeführt (Abb. 10). Insgesamt wurden fünf Wochen für alle Versuche benötigt. Alle Versuche fanden in einem Kühlraum bei konstant 15°C statt. Jeder der Versuche lief über eine Woche, in einem Fall wurde auf zehn Tage verlängert. Die Anzahl der Tiere pro Becken war artspezifisch festgelegt worden. Gammariden wurden zu 35 Tieren, I. balthica erst zu 5, dann aber zu 10 Tieren und L. littorea zu 10 Tieren gehältert. Bei der Auswahl der Individuen der verschiedenen Arten wurde ungefähr darauf geachtet, Tiere der jeweils gleichen Größe auszuwählen (Gammariden mit einer Körperlänge von 7-15 mm, L. littorea mit einem durchschnittlichen Gehäusedurchmesser von 14,7 mm und I. balthica mit einer durchschnittlichen Körperlänge von 10-20 mm (Weinberger und Wahl 2006)). Die eingesetzten Algenportionen wogen immer 3g, die mit einer Präzisionswaage bis auf drei Stellen hinter dem Komma bestimmt wurden. Hierbei ist das auf den Algen befindliche Wassers zu berücksichtigen. Die Portionen wurden mit einem Handtuch leicht abgetrocknet, bevor sie gewogen wurden, dennoch sind Ungenauigkeiten an dieser Stelle nicht auszuschließen. Ein weiterer Ungenauigkeitsfaktor könnte die Tatsache gewesen sein, dass F. vesiculosus manchmal mit und manchmal ohne Fortpflanzungsorgane benutzt wurde. Es könnten hier Unterschiede in der Fraßvorliebe der Tiere aufgetreten sein, falls die Geschlechtsorgane eine bessere Verteidigung gegen Fraß besitzen als die übrigen Teile der Algen. 15 Abb. 10: Versuchsaufbau: Die 2L fassenden Becken sind durch Schläuche mit der Luftzufuhr (grün) und der Frischwasserzufuhr (transparent/weiß) verbunden. Genutzt wurden jeweils die beiden oberen Böden der Regale. In einem Regal fand jeweils ein Versuch statt (Fraßversuch oben, Wuchsvergleich unten jeder Versuch mit acht Wiederholungen, also 8 parallel besetzten Becken mit dem gleichen Inhalt), pro Woche wurden immer beide Regale genutzt: es liefen immer zwei Versuche gleichzeitig, die sich mit derselben Tierart, aber mit verschiedenen Algen befassten (Foto: Weinberger 2006) Zur Auswertung der Versuche wurden die Tiere ausgezählt um etwaige Verluste durch undichte Becken oder kannibalistische Übergriffe verzeichnen zu können, und die Algenportionen erneut gewogen, um das durch Fraß verlorene, bzw. das durch Zuwachs hinzugekommene Gewicht festzuhalten. Zahlenmäßige Verluste von Versuchstieren, verursacht durch den Kannibalismus ihrer Artgenossen, waren besonders bei dem Versuch mit I. balthica der Fall und bilden einen weiteren Ungenauigkeitsfaktor. Verluste durch fehlende Gitter, welche die Abflussöffnungen verdeckten, kamen ebenfalls bei den Versuchen mit I. balthica in zwei Fällen vor, sodass es zur Flucht einiger Tiere gekommen sein könnte. Die Tiere der Gammariden-Versuchsreihen wurden nach den Fraßversuchen in Formol gelegt und unter dem Mikroskop bestimmt, um festzustellen, welche Arten in den Versuchen verwendet wurden. Später wurden noch zwei weitere Versuche angesetzt. Für den ersten nachträglichen Versuch wurden alle drei Tierarten in separaten Versuchen mit der Rotalge F. lumbricalis gehältert. Dieser zusätzliche Vergleich wurde angelegt, um den Tieren eine Alge anzubieten, die G. vermiculophylla in der chemischen Zusammensetzung ähnlicher ist als F. vesiculosus. So sollte festgestellt werden, ob G. vermiculophylla eventuell einen ungewöhnlichen Stoff 16 enthalten könnte, der sie für potenzielle Fraßfeinde ungenießbar oder unattraktiv machen könnte. Von Tauchern für die Versuche gesammelten Algen waren stark mit schwammähnlichen Epiphyten besetzt, sodass nur die freiliegenden Spitzen für die Versuche in Frage kamen. Für diesen Ansatz wurde auch der Aufbau etwas verändert. Es wurden nun drei Fraßversuche angesetzt und nur ein Wuchsvergleich. Innerhalb einer Woche konnten also alle Tiere mit F. lumbricalis in Kontakt gebracht werden. Alle anderen Bedingungen des vorhergehenden Aufbaus blieben unverändert erhalten. Für den zweiten nachgestellten Versuch wurden L. littorea und I. balthica F. vesiculosus und G. vermiculophylla parallel angeboten (es wurden also beide Algen in jedem Becken gehältert), um herauszufinden wie sich die Tiere verhalten würden, wenn sie frei zwischen den beiden Algen wählen könnten. Gammariden wurden bei diesem Versuch nicht berücksichtigt, da sich bei dem Versuch sie zu sammeln, keine Tiere fanden. Es wurden also zwei Versuche angesetzt, in denen einmal I. balthica und einmal L. littorea mit beiden Algen gleichzeitig gehältert wurden, zu denen aber nur ein Wuchsvergleich parallel lief. Die Algenportionen pro Becken wurden auf 1,5 g G. vermiculophylla und 1,5 g F. vesiculosus festgelegt. 2. Ergebnisse 2.1. Auf G. vermiculophylla und F. vesiculosus lebende Tiere Die Angaben in Tabelle 1 geben wieder, welche und wie viele Tiere auf den Algen gefunden wurden. Im Frühjahr bestand ein deutlicher Unterschied zwischen den Besatzdichten auf beiden Algenarten. Auf G. vermiculophylla wurde eine überraschend hohe Anzahl an Arten gefunden (5). Besonders Idotea balthica und Mytilus edulis waren stark vertreten, während auf F. vesiculosus lediglich eine Art gefunden wurde: ebenfalls M. edulis, aber in wesentlich geringerer Konzentration. Im Spätsommer wurden auf G. vermiculophylla 14 Arten und auf F. vesiculosus 16 Arten gefunden. I. balthica wurde nun in beachtlichen Mengen auch auf F. vesiculosus beobachtet, kam dafür aber nur noch in geringeren Mengen auf G. vermiculophylla vor. Auch Littorina littorea wurde nun in größeren Mengen auf F. vesiculosus beobachtet und verschwand im selben Zuge von G. vermiculophylla, auf der sie im Frühjahr vereinzelt gefunden worden war. 17 Gammarus salinus wurde sowohl im Frühjahr als auch im Spätsommer in größeren Mengen auf G. vermiculophylla gefunden, nicht aber auf F. vesiculosus. Es scheint sich hierbei also um eine Art zu handeln, die G. vermiculophylla deutlich bevorzugt. Palemon elegans wurde im Spätsommer in auffallend großen Mengen auf G. vermiculophylla gefunden und nur in sehr geringer Konzentration auf F. vesiculosus. Im Frühjahr hingegen fehlten alle Arten der Decapoden auf beiden Algen. Auffällig war auch der extreme Bewuchs von Balaniden auf F. vesiculosus im Spätsommer, der auf G. vermiculophylla zu keiner Jahreszeit zu beobachten war. Die Amphipoden Microdeutopus gryllothalpa und Corophium insidiosum wurden nur dann auf F. vesiculosus gefunden, wenn sich auf den Proben starker Bewuchs epiphytischer Algen zeigte. War dies nicht der Fall, blieben beide Arten aus. Daraus lässt sich schließen, dass M. gryllothalpa und C. insidiosum sich nicht von den versuchsrelevanten, sondern von den epiphytischen Algen ernährten. Sie können daher in den folgenden Versuchen und Überlegungen außer Acht gelassen werden. 18 Gracilaria Ernährungs -Weise Gastropoda Littorina littorea L. Hydrobia sp. Potamopyrgus jenkinsi Smith Zippora membranacea Adams Bivalvia Mytilus edulis L. Isopoda Idotea balthica Pallas Sphaerosoma hookeri Leach Amphipoda Gammarus locusta L. Gammarus salinus Spooner Gammarus zaddachi Sexton Microdeutopus gryllothalpa DaCosta Chorophium isidiosum Crawford Decapoda Palaemon elegans L. Palaemon squilla Rathke Pandalus montagui Leach Cirripedia Balanidae Insecta Ephydra sp. Polychaeta Nereis pelagica Pisces Gobiusculus flavescens Fabricius Pomatoschistus pictus Malm Frühjahr Fucus S.sommer Frühjahr S.sommer H D D D 3,2 6,4 0 0 0 0 7,1 10,3 0 0 0 0 57,1 21,1 1,9 3,8 F 255,6 96,1 13,5 71,3 O O 108,6 0 88,1 7,8 0 0 123,3 0 0 9,6 0 0 0 107,7 184,2 23,1 0 0 0 0 0 0 0 149,9 0 6,5 33,9 21,2 C C C 0 0 0 110,1 0 3,9 0 0 0 28,3 5,0 3,9 F 0 12,3 0 2247,0 ? 0 8,0 0 0 C 0 8,8 0 2,4 C C 0 0 0 12,0 0 0 2,4 0 H H H D/H D/H Tab. 1: Aufführung der gefundenen Tierarten in Frühjahr und Spätsommer. Angegeben ist die durchschnittliche Zahl der Individuen pro Kilogramm. Verwendete Abkürzungen: H=Herbivor, O=Omnivor, C=Carnivor, D=Detrivor, F=Filtrierer (vergleiche auch Weinberger und Wahl 2006) 2.2. Fraßversuche Nachdem die Proben ausgewertet und die Tiere somit bestimmt worden waren, wurden unter den gefundenen potenziellen Fraßfeinden von G. vermiculophylla (Littorina littorea, Idotea balthica, Sphaerosoma hookeri und die Gammarus-Arten) drei für die folgenden Fraßversuche ausgewählt. Es handelte sich hierbei um L. littorea, Gammariden und I. balthica. Dieser Auswahl lagen verschiedene Überlegungen zugrunde, die sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, aus den Ergebnissen der Probennahme ergaben. 19 I. balthica wurde gewählt, weil das Tier häufig auf G. vermiculophylla vorkommt und ein gefräßiger Allesfresser ist (auch zum Kannibalismus neigend), der in flacheren Gewässern der Ostsee, und somit der Kieler Förde, massenhaft vorkommt (mündliche Mitteilung Weinberger 2006). Sollte also G. vermiculophylla nicht oder ungern von potenziellen Fraßfeinden verspeist werden, so wurde vermutet, dass I. balthica die Alge noch am ehesten als Speise annehmen würde. Ähnlich wie bei den Idoteen war auch bei den Gammariden deren massenhaftes Auftreten auf G. vermiculophylla und F. vesiculosus ausschlaggebend für die Entscheidung. Weil sich lebende Gammariden nicht bis zur Art bestimmen lassen (s. Material und Methoden) konnte nicht nur eine Art eingesetzt werden. Nachträgliche Artbestimmung ergab, dass es sich vorwiegend um G. salinus handelte. Da M. gryllothalpa und C. insidiosum sich bei der Auswertung der Proben vorwiegend in den epiphytischen Algen befanden, werden diese Arten, unter der Annahme, dass sie den Bewuchs und nicht die Probe selbst als Futterquelle nutzten, bei den folgenden Untersuchungen außen vor gelassen. L. littorea wurde in den Proben zwar selten gefunden, tritt aber dennoch sehr häufig an den entsprechenden Standorten auf und wurde deshalb mit untersucht. Aus den nun durchgeführten Fraßversuchen mit F. vesiculosus ergab sich, dass 1g F. vesiculosus einen durchschnittlichen Zuwachs von 5,3 mg pro Tag hatte (Abb. 11, Diagramm A, erste Spalte links). Dieses vergleichsweise geringe Wachstum wurde durch den Fraß aller drei Versuchstiere (L. littorea 5,48 mg pro Tier pro Tag, I. balthica 29,12 mg pro Tier pro Tag, Gammariden 3,53 mg pro Tier pro Tag (Abb. 11, Diagramm B)) kompensiert und die Algen wurden in allen Versuchen reduziert. Auffällig war der extreme Fraß von I. balthica, die pro Tier pro Tag das Zehnfache der Art L. littorea fraßen. Die Annahme, dass I. balthica , die als Allesfresser bekannt und als gefräßig geltend in die Auswahl der Versuchsarten eingegangen war, die deutlichsten Ergebnisse erbringen würde, wurde hiermit also bestätigt. 20 Fucus vesiculosus , Mittelwert +/- Standardabweichung (n = 8) Fucus +Littorina +Idotea +Gammarus 0,1 Frass je Tier und Tag [mg] 60 Tageszuwachs [g] 0,05 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 -0,25 Fucus vesiculosus , Mitte lwert +/- Standa rdabweichung (n = 8) Gammar Idotea Littorina us 50 40 30 20 10 0 -10 Diagramm B Diagramm A Abb. 11: Auswertung der Fraßversuche (Diagramm B, Spalten 1-3) und der Wuchskontrolle (Diagramm A erste Spalte links) mit F. vesiculosus. Die Ergebnisse der Fraßversuche (in Diagramm B angegeben als Fraß pro Tier pro Tag in mg) sind in Diagramm A, in den Spalten 2-4 mit dem täglichen Zuwachs der Alge verrechnet und geben also Aufschluss darüber, ob der Fraß der Tiere ausreichte, um den Zuwachs der Alge zu kompensieren und somit ihre Masse zu reduzieren. Die Reduktion trat bei allen Tieren ein. Die Ergebnisse des nachträglich angelegten Versuches mit der aus 4-5 m Wassertiefe stammenden Rotalge F. lumbricalis ergaben eine ähnliche Gewichtung des Fraßes. Ein Gramm der Alge entwickelte pro Tag einen durchschnittlichen Zuwachs von 0,039 g (Abb. 12, Diagramm C, erste Spalte links). Ihr Wachstum wurde durch den Fraß von keinem der Tiere kompensiert (L. littorea 3,46 mg pro Tier pro Tag, I. balthica 1,41 mg pro Tier pro Tag, Gammariden 2,19 mg pro Tier pro Tag (Abb. 12, Diagramm D)). In diesem Fall blieb aber die Theorie, dass I. balthica die größten Mengen fressen würde, unbestätigt. Hier war es L. littorea, die den größten Fraßschaden verursachte. Nach mündlichen Mitteilungen von Florian Weinberger ist das Vorkommen von I. balthica und L. littorea im natürlichen Lebensraum von F. lumbricalis gegeben. Die Ergebnisse der Fraßversuche werden also in diesen beiden Fällen mit Sicherheit nicht durch ein anormales Verhalten der Fraßfeinde aufgrund einer für sie neuen Futterquelle beeinflusst, sondern können als Fraßversuche an einheimischen Algen gelten, die den Tieren auch in ihrem natürlichen Lebensraum zur Verfügung stehen. 21 Furce llaria lumbrical is , Mitte lwert +/- Standa rdabwei chung (n = 8) Furcellaria lumbricalis , Mittelwert +/- Standardabweichung (n = 8) Furcellaria +Littorina +Idotea Littorina +Gammarus Idotea 8 Frass je Tier und Tag [mg] Tageszuwachs [g] 0,08 0,06 0,04 0,02 0 -0,02 -0,04 Gammar us 6 4 2 0 -2 -4 Diagramm D Diagramm C Abb. 12: Ergebnisse der Fraßversuche (Diagramm D) und des Wuchsvergleiches (Diagramm C erste Spalte links) an F. lumbricalis. Bei F. lumbricalis wurde der Zuwachs durch den Fraß der Gammariden-Arten kompensiert (Diagramm C, erste Spalte rechts), aber L. littorea fraß am meisten. Die Versuche, die sich mit G. vermiculophylla beschäftigten, bestätigten die zuvor aufgestellte Theorie, dass die Alge von allen Tierarten ungern gefressen werden würde. Einerseits war ihr Zuwachs pro Gramm pro Tag mit 48 mg der höchste gemessene in den Versuchen (Abb.13, Diagramm E, erste Spalte links), andererseits schaffte es in diesem Fall nur I. balthica (14,17 mg pro Tier pro Tag) dieses starke Wachstum zu kompensieren. L. littorea mit 1,76 mg pro Tag pro Tier und die Gammariden mit 2,38 mg pro Tag pro Tier fraßen deutlich weniger und konnten damit das Wachstum der Alge nicht aufhalten (Abb. 12, Diagramm F). Gracilaria vermiculophylla Mittelwert +/- Standardabweichung (n = 8) + Gracilaria +Littorina +Idotea Gracil aria ve rmicul ophy lla, Mitte lwert +/- Standarda bweichung (n = 8) Littorina +Gammarus 0,08 25 Frass je Ti er und Tag [mg] Tageszuwachs [g] 0,06 0,04 0,02 0 -0,02 -0,04 -0,06 Diagramm E Idotea Gammar us 20 15 10 5 0 -5 Diagramm F Abb. 13: Die Ergebnisse des Fraßversuches (Diagramm F) und des Wuchsvergleiches (Diagramm E, erste Spalte links) an G. vermiculophylla. Der Fraß der Tiere wird pro Tier pro Tag in mg angegeben, der Zuwachs und die Verrechnung der Ergebnisse von Fraßversuchen und Zuwachs drückt die neu entstandenen Algenmasse pro Tag pro Gramm Alge aus und zeigt somit, ob noch ein Zuwachs möglich war oder nicht (Diagramm E). Nur I. balthica war in der Lage, das Wachstum von G. vermiculophylla zu kompensieren (Diagramm E, mittlere Spalte). Das Wachstum war das deutlich höchste in allen Versuchen. Aus dem zweiten nachträglichen Fraßversuch ergab sich, dass sowohl L. littorea als auch F. vesiculosus G. vermiculophylla deutlich verschmähten, wenn ihnen alternativ F. vesiculosus 22 geboten wurde (Abb. 14). I. balthica fraß pro Tag 13 mg F. vesiculosus, aber nur 2,4 mg G. vermiculophylla pro Tier und Tag. L. littorea bevorzugte hingegen G. vermiculophylla mit 4,8 mg und fraß nur noch 3 mg F. vesiculosus. Bei diesem Versuch, der wie die vorangegangenen auch über eine Woche lief, zeigte sich am Tag der Auswertung allerdings ein ungewöhnlich starker Bewuchs der Becken, der durch einen tagelangen Ausfall der UV-Desinfektionslampe der Wasserzufuhr verursacht worden war. Es gelangten also alle im Seewasser befindlichen Mikroalgen frei in die Becken und breiteten sich dort aus. Die verschiedenen Versuchsbecken waren aber nicht gleich dicht bewachsen, sondern wiesen Unterschiede auf. So waren die Becken des Wuchsvergleiches nahezu undurchsichtig geworden, die Becken des Fraßversuches mit I. balthica stark getrübt, aber die Becken des Fraßversuches mit L. littorea noch nahezu sauber. Die Vermutung, dass die Tiere sich neben G. vermiculophylla und F. vesiculosus auch von den eingeschwemmten Algen ernährten, ist unbedingt in Betracht zu ziehen. Diagramm G Abb. 14: Die Ergebnisse des Zweiwahlversuches zeigten, dass sich das Fraßverhalten der Fraßfeinde änderte, sobald ihnen G. vermiculophylla und F. vesiculosus parallel angeboten wurden. I. balthica fraß fast ausschließlich F. vesiculosus und verschmähte G. vermiculophylla, obgleich sie von allen Fraßfeinden den größten Fraß an dieser Alge ausgeübt hatte. L. littorea bevorzugte überraschender Weise G. vermiculophylla, hatte aber zuvor F. vesiculosus preferiert. 23 3. Diskussion Vor dieser Arbeit wurde vermutet, G. vermiculophylla kämpfe mit F. vesiculosus um denselben Lebensraum (mündliche Mitteilung Weinberger 2006). Diese Überlegungen waren durch genauere Untersuchungen der Verbreitung und der Lokalisierung der Verbreitungsherde von G. vermiculophylla sowie durch die Betrachtung ihrer idealen Lebensbedingungen und durch die Beobachtung eines Rückganges der Fucus-Populationen in der Kieler Förde bekräftigt worden. Ein Beispiel für diesen Rückgang ist die Bucht am Tirpitzhafen (KielWik), an der sich im Herbst 2006 die dichteste Konzentration von G. vermiculophylla innerhalb der Kieler Förde gefunden hatte, die aber in den Jahren 2003 bis 2004 noch überwiegend von F. vesiculosus besiedelt gewesen war. Bei den extremen Niedrigwassern 2006 (22.5.2006 und 27.10.2006) fiel, ebenfalls an der Bucht des Tirpitzhafens, ein ca. 15 – 20 m breiter und 1 km langer Streifen des Meeresbodens entlang der Kaimauer über 22h trocken (Abb. 2a-c), sodass ein guter Überblick über die aktuelle Verteilung der Algen gewonnen werden konnte. Es wurde deutlich, dass dort, wo noch 2005 F. vesiculosus gefunden worden war (mündliche Mitteilung Weinberger), kein Exemplar mehr zu sehen war. Die gesamte Fläche war von G. vermiculophylla bedeckt und erst hinter dem Sportshafen Wik (stadteinwärts) ließ die dichte Konzentration nach und es tauchten wieder einige Exemplare von F. vesiculosus auf. Wo diese meist einzeln stehenden Algen noch von G. vermiculophylla über- oder umlagert waren, wirkten sie schlapp und unvital (Abb. 15). Abb. 15: F. vesiculosus zwischen G. vermiculophylla. Von links nach rechts mit abnehmender Konzentration von G. vermiculophylla. Von links nach rechts in geringem Maße zunehmend besserer Zustand der Exemplare von F. vesiculosus (Fotos: Weinberger 2006) Dass gerade an diese Stelle der Kieler Förde ein so extremes Vorkommen von G. vermiculophylla vorhanden ist, ist wahrscheinlich auf die Strömungen in den flacheren Gewässern und die V-Form der Bucht zurückzuführen, in der Vieles angeschwemmt wird und somit auch die treibenden Gracilaria-Matten zuhauf auftreten. Ergänzend bietet das sehr flache Wasser der Alge ideale Lebensbedingungen, denn das Wachstum von G. 24 vermiculophylla in der Ostsee ist, nach Weinberger & Wahl (2006), stark lichtlimitiert: Langzeit-Wachstumsmessungen zwischen Mai und November 2006 haben gezeigt, dass die Art unterhalb einer Wassertiefe von 3 m unter NN nicht langfristig wachsen kann, und maximale Wachstumsraten wurden direkt unter der Wasseroberfläche erreicht (Weinberger & Wahl 2006). Ein besonders starkes Wachstum der Algen in Flachwasserbereichen wie am Tirpitz-Hafen sollte deshalb zu erwarten sein. Direkt unter der Wasseroberfläche erreichte G. vermiculophylla in der Kieler Förde zwischen Mai und November einen mittleren täglichen Netto-Zuwachs von 16.3 mg je g und Tag, wobei das Wachstum während der verschiedenen Jahreszeiten sehr ungleich verteilt war und fast ausschließlich im Sommer stattfand, hier wurden Wachstumsraten bis zu etwa 60 mg je g und Tag erreicht (Weinberger & Wahl 2006). Beinah so hohe Wachstumsraten wurden auch in den Fraßversuchen mit G. vermiculophylla beobachtet, wenn die Alge ohne Fraßfeinde gehalten wurde (48 mg je g und Tag), was zeigt, dass die im Labor gewählten Bedingungen der Alge zuträglich waren. Ähnlich hoch war auch die mit F. lumbricalis gefundene Wachstumsrate (39,0 mg pro g pro Tag), während F. vesiculosus deutlich langsamer wuchs (5,3 mg pro g pro Tag), was aber für diese Art typisch ist, die sich durch ein weniger starkes, aber kontinuierlicheres Wachstum auszeichnet. Die Alge verwächst einen Teil der potosynthetisch aufgenommenen Energie, speichert aber auch Energie in Form von Reserven ab, sodass sie bei Lichtmangel lange Zeit durch Veratmung von eingelagerten Inhaltsstoffen weiterwachsen kann (Lehvo, Baeck & Kiirikki 2001). Auf diese Art und Weise kann F. vesiculosus auch in Regionen überleben, in denen es wochen-, und monatelang dunkel ist, im hohen Norden beispielsweise. G. vermiculophylla hingegen setzt alle aufgenommene Energie sofort in Wachstum um, und folgt damit einer anderen Überlebensstrategie. Neben diesem Wuchsvergleich geben die Fraßversuche ein deutliches Bild des Fraßes der Tiere. Es ist zu erkennen, dass I. balthica (Omnivor), in allen Fällen den größten Teil gefressen hat. In den Versuchen mit F. lumbricalis und F. vesiculosus hatte in beiden Fällen L. littorea (Herbivor) mehr gefressen als die Gammariden (Herbivor), in dem Versuch mit G. vermiculophylla fraßen sie aber weniger als Gammariden und I. balthica. Sobald I. balthica und L. littorea F. vesiculosus und G. vermiculophylla parallel angeboten wurden, veränderten die Tiere ihr Fraßverhalten. I. balthica fraß nur noch 2,4 mg G. vermiculophylla, obgleich sie ohne ein paralleles Futterangebot pro Tier und Tag 14,17 mg gefressen hatten. Der zugegebene F. vesiculosus wurde aber mit einem Fraß pro Tier und Tag von 13 mg nahezu vollkommen aufgefressen, was zeigt, dass I. balthica F. vesiculosus gegenüber G. vermiculophylla stark bevorzugt. L. littorea hatte dagegen bei den Einwahl- 25 Fraßversuchen mit jeweils einer Alge 1,76 mg G. vermiculophylla und 5,48 mg F, vesiculosus pro Tier pro Tag gefressen, als die Tiere aber die Wahl hatten, bevorzugten sie G. vermiculophylla mit 4,8 mg und fraßen nur noch 3 mg F. vesiculosus. Diese Diskrepanz zeigt, dass die Vorliebe von L. littorea zwischen G. vermiculophylla und F. vesiculosus schwankt. Die Probenamen zeigten, dass sich im Winter deutlich mehr Tiere auf G. vermiculophylla befanden als im Sommer. Hierbei handelte es sich unter anderem um Tiere, die im Sommer bevorzugt F. vesiculosus fraßen. Da die Fraßfeinde alle wechselwarm sind, ist anzunehmen, dass sie im Winter durch die reduzierte Aktivität auch weniger fressen und daher keine Futterquelle, sondern lediglich ein Refugium auf G. vermiculophylla suchten. Bei Beobachtungen im Plüschowhafen im Herbst 2006, wurden Taschenkrebse und verschiedene Decapoden beobachtet, die sich in dichten Gracilaria-Matten verkrochen und kaum noch zu sehen waren. Diese Beobachtungen bekräftigen die These, dass G. vermiculophylla sich durchaus durch eine schützende Wirkung auszeichnet, obwohl sie als Futter nicht oder nur in geringem Maße angenommen wird. Dieser Umstand könnte den hohen Besatz an Tieren im Winter erklären. Multipliziert man die auf Freilandmaterial aus G. vermiculophylla-Massenbeständen gefundenen Mengen an Herbivoren mit den in Fraßversuchen gefressenen Mengen an G. vermiculophylla und F. vesiculosus, so ergeben sich daraus die maximal gefressenen Mengen beider Algen im Freiland (Tab. 2). Für G. vermiculophylla ergibt sich eine maximal gefressene Menge von 1,75 g, die täglich je kg durch Herbivore gefressen werden. Dieser Wert ist deutlich geringer als das Maximal-Nettowachstum im Sommer von rund 60 g je Tag und kg (s.o.) und sogar niedriger als das langzeitige Mittel des Nettowachstums von 16,3 g je Tag und kg (s.o.). Eine effektive Kontrolle von G. vermiculophylla durch Fraßfeinde findet in der Ostsee bei Kiel also nicht statt. Dies ist bei F. vesiculosus nicht so stark der Fall: der durch Fraßfeinde täglich aufgenommenen Menge von 2,1 g je kg (Tab. 1) steht ein Wachstum von rund 5 g je kg gegenüber (s.o.), d.h. etwa die Hälfte des Zuwachses wird gefressen. 26 A) G. vermiculophylla Individuen [kg-1] Indiviualfraß L. littorea I. balthica Gammariden Summe L. littorea I. balthica Gammariden Summe Fraß je kg 0 88,1 315,0 [mg Ind.-1 d-1] 1,76 14,18 2,38 Alge [g d-1] 0 1,25 0,5 1,75 B) F. vesiculosus Individuen [kg-1] Indiviualfraß Fraß je kg 57,1 123,3 156,4 [mg Ind.-1 d-1] 2,87 13,04 2,00 Alge [g d-1] 0,16 1,61 0,31 2,08 Tab. 3: Abschätzung der durch Herbivore im Freiland in G. vermiculophylla-Massenbeständen maximal gefressenen Mengen von G. vermiculophylla (A) und F. vesiculosus (B). Zugrunde gelegt wurden die im Sommer auf den Algen vorhandenen Individuenzahlen (Tab. 1), weil davon auszugehen ist, dass die Fraßaktivität bei hohen Wassertemperaturen stärker ist als bei niedrigen. Zugrunde gelegt wurden für Individualfraß an G. vermiculophylla Ergebnisse von Einwahl-Fraßversuchen, weil in G. vermiculophylla-Massenbeständen fast nur G. vermiculophylla als Futter zur Verfügung steht. Für Individualfraß an F. vesiculosus wurden dagegen Ergebnisse von Zweiwahl-Fraßversuchen zugrunde gelegt, weil in G. vermiculophylla-Massenbeständen G. vermiculophylla für Herbivore auf F. vesiculosus stets leicht zu erreichen ist (Ausnahme: Gammariden, mit denen kein ZweiwahlFraßversuch durchgeführt wurde). Träfe nun die obige These, dass also das dichte Geflecht von G. vermiculophylla die Fraßfeinde von F. vesiculosus zusätzlich schützt, zu, dann ergäbe sich daraus eine verstärkte Bedrohung für den allgemeinen Bestand des Blasentanges, da die Anzahl der für ihn relevanten Fraßfeinde ansteigen könnte. Besonders I. balthica, die im Winter in großen Mengen auf G. vermiculophylla gefunden wurde, kann einem F. vesiculosus Bestand gefährlich werden. So kann, zum Beispiel, der Fraß von I. balthica ganze Fucus-Wälder vernichten (Haahtela 1981). Eine Vergrößerung des I. balthica-Vorkommens durch einen verbesserten Winterunterschlupf könnte die Gefahr eines solchen Kahlschlages steigern. Hinzu kommt, dass die Tiere F. vesiculosus G. vermiculophylla deutlich vorziehen. Sobald also eine Parallelexistenz von F. vesiculosus und G. vermiculophylla gegeben ist, würden die jungen Frühjahrstriebe von F. vesiculosus verstärkt durch Fraß angegriffen und F. vesiculosus somit am Wachstum und auf längere Sicht vielleicht auch am Bestehen gegen G. vermiculophylla gehindert werden. 27 Am Tirpitzhafen zeigt sich ein erstes Bild der Verdrängung. Wie in der Einleitung beschrieben, wurden hier im Jahr 2006 nur noch wenige Individuen des noch zwei Jahre zuvor vorhandenen Bestandes an F. vesiculosus gefunden. An Stelle des Blasentanges ist dort nun die massivste Bedeckung mit G. vermiculophylla in der gesamten Kieler Bucht zu finden. Die verbliebenen Fucaceen (teilweise auch nur angeschwemmtes und zuvor an anderen Standorten ausgerissenes Material) schienen schlaff und leblos. Möglicherweise wurden sie auch durch den Lichtmangel geschwächt, der durch die Überlagerung mit G. vermiculophylla entstehen dürfte Es bliebe zu beobachten, ob die Verdrängung von F. vesiculosus durch G. vermiculophylla anhält und weiter fortschreitet oder nicht. Durch den Fraß von I. balthica, Gammariden oder L. littorea kann die Ausbreitung von G. vermiculophylla in der Kieler Förde voraussichtlich nicht eingedämmt oder kontrolliert werden. Ein weiterführender Ansatzpunkt wäre es, herauszufinden weshalb G. vermiculophylla so ungern gefressen wird. Diese Frage blieb aufgrund mangelnder Zeit in dieser Arbeit leider unbeantwortet. Nach einer weiteren Trennung der Inhaltstoffe von G. vermiculophylla mit verschiedenen Lösungsmitteln könnten weitere Fraßversuche durchgeführt und so weitere Erkenntnisse gewonnen werden. 28 4. Quellenangaben 4.1. Literaturangaben Bick, A., and Gossleck, F. (1985). Arbeitsschlüssel zur Bestimmung der Polychaeten der Ostsee. Mitt. Zool. Mus. Berl. 61, 171-272. Haahtela, I. (1981). Proceedings of the seminar on the decline of the Bladder Wrack - Fucus vesiculosus L. - in the Northern Baltic. Turku University, Finnland. Jagnow, B., and Gossleck, F. (1987). Bestimmungsschlüssel für die Gehäuseschnecken und Muscheln der Ostsee. Mitt. Zool. Mus. Berl. 63, 191-268. Köhn, J., and Gossleck, F. (1989). Bestimmungsschlüssel der Malakostraken der Ostsee. Mitt. Zool. Mus. Berl. 65, 3-114. Laehvo, A., Baeck, S., and Kiirikki, M. (2001). Growth of Fucus vesiculosus L. (Phaeophyta) in the Northern Baltic Proper: Energy and Nitrogen Storage in Seasonal Environment. Botanica Marina 44, 345-350. Rueness, J. (2005). Life history and molecular sequences of Gracilaria vermiculophylla (Gracilariales, Rhodophyta), a new introduction to European waters. Phycologia 44, 120-128 Weinberger, F., and Wahl, M. (2006). Gracilaria-Invasion, Forschungsbericht zur Untersuchung des Verbreitungspotenziales und des möglichen ökologischen Effektes von Gracilaria vermiculophylla an der deutschen Ostseeküste. Yokoya, N.S., Kakita, H., Obika, H., and Katamura, T., (1999) Effects of environmental factors and plant growth regulators on growth of the red alga Gracilaria vermiculophylla from Shikoku Island, Japan. Hyrobiologia 398/399, 339-347 Ziegelmeier, E. (1966). Die Schnecken (Gastropoda prosobranchia) der deutschen Meeresgebiete und brackigen Küstengewässer. 4.2. Bildnachweis Fotos 1, 2a-c, 3, 4, 6, 7, 10, 15 erhalten von Florian Weinberger (2006). Fotos 9 und 5 verändert nach Abb. von Florian Weinberger (2006). 29 Danksagung Allen Voran möchte ich Dr. Florian Weinberger dafür danken, dass er bereit war, mich über das volle Jahr als Mentor zu begleiten. Ohne seine Hilfe und das entgegengebrachte Vertrauen wäre die gesamte Arbeit nicht zustande gekommen. Weiterhin geht mein Dank an das Institut für Meeresforschung IFM-GEOMAR in Kiel, insbesondere an die Organisatoren des NaT-WorkingProjekts, und an meinen schulinternen Mentor Stefan Tiemann, der bei Problemen immer ein Ansprechpartner war. Nicht zuletzt bedanke ich mich auch herzlichst bei Arne Paysen, ohne den ich vollkommen hilflos vor der Realisierung des Artikels und der schriftlichen Arbeit gestanden hätte. Vielen Dank 30