soziolinguistik: sprachliche variation und soziale herkunft

Werbung

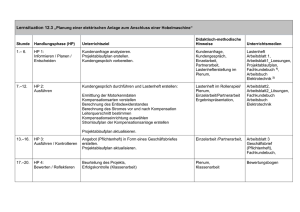

Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Schriftliche Einzelarbeit SOZIOLINGUISTIK: SPRACHLICHE VARIATION UND SOZIALE HERKUNFT Von Dr. phil. Urs Strässle [email protected] Fächer: Germanistik / Philosophie Matrikelnr.: s93724078 Einzelarbeit zum Modul LING, Varietätenlinguistik Eingereicht bei Prof. Dr. Christa Dürscheid Zürich, den 15. 6. 2012 1 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Inhalt Seite 1. Einleitung: Varietätenlinguistik – Soziolinguistik 2 2. Das Verhältnis von Sprachgebrauch und Sozialstruktur 4 2.1. Zum Verhältnis von Sprache und Denken: Die Relativitätstheorie von Sapir und Whorf 6 2.2. Sprechen als Interpretation der sozialen Wirklichkeit 7 3. Der Begriff der sozialen Schicht: „Language is not a property of the individual, but of the community“ 4. 8 Schreibsprachwandel: Eine soziolinguistische Studie aus den Jahren 1972 und 2002 14 4.1. Der Referenzrahmen des Schreibexperiments 14 4.2. Die Resultate des Schreibexperiments 19 4.3. Diskussion der Studie 24 5. Schluss 28 6. Literatur 28 1. Einleitung: Varietätenlinguistik – Soziolinguistik Die Frage, inwieweit die soziale Herkunft oder die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht den Sprachgebrauch prägen, formuliert eine Problemstellung, die man umstandslos dem Bereich der Soziolinguistik zuschlagen würde. Gleichwohl war sie – unter anderen Fragestellungen – auch Gegenstand des Seminars Einführung in die Varietätenlinguistik.1 Auf terminologischer Ebene stellt sich daher die Frage, wie sich Soziolinguistik und Varietätenlinguistik zueinander verhalten. 1 Das Seminar fand im Herbstsemester 2011 unter der Leitung von Christa Dürscheid statt. 2 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Die Varietätenlinguistik versteht sich als strikt empirisch ausgerichtete Wissenschaft der in einer natürlichen Sprache auftretenden Variabilitäten, deren Parameter aussersprachlicher Natur sind.2 Diese Parameter sind definiert von verschiedenen Koordinaten, welche den Sprachgebrauch determinieren: Es sind dies historische, soziale, regionale und situative Koordinaten. Je nach Koordinate, die prädominiert oder auf die sich der Fokus richtet, lassen sich verschiedene Untersuchungsgegenstände unterscheiden, deren forschungsrelevante Gemeinsamkeit das Grundwort Lekt zum Ausdruck bringt: so etwa der Dialekt als eine Form räumlich (regional) abgrenzbaren Sprachgebrauchs, der Genderlekt als geschlechtsspezifische Redeweise, der Gerontolekt als altersspezifische Verwendung von Sprache, der Situolekt als je nach Gesprächssituation mehr formelle oder mehr informelle Ausdrucksweise oder der Soziolekt als Sprachform, die durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmen gesellschaftlichen Schicht determiniert wird.3 Ersichtlich sind alle diese Lekte Teil einer sozialen Praxis, weswegen die Varietätenlinguistik auch als Teilbereich der Soziolinguistik verstanden werden kann. Dies kommt in Dittmars Definition aus dem Jahr 1997 zum Ausdruck: „Der Gegenstand der Soziolingusitik ist die soziale Bedeutung (von Varietäten) des Sprachsystems und des Sprachgebrauchs.“4 Diese Bestimmung trägt implizit auch dem Umstand Rechnung, dass die Varietätenlinguistik die soziolinguistische Perspektive auch auf Phänomene ausgeweitet hat, die nicht oder nicht nur dem sozialen Status des Sprechenden geschuldet sind. Ein zusätzliches Beispiel dafür wäre etwa die Jugendsprache.5 Die Rede von der Schichtspezifik des Sprachgebrauchs bildet gewissermassen das originäre Forschungsparadigma der (von Dittmar als Sprachsoziologie bezeichneten) Soziolinguistik. Sie impliziert, dass die Referenzwissenschaft die Soziologie ist und die Linguistik ihr methodisches Instrumentarium. Denn das Konzept einer nach Schichten stratifizierten Gesellschaft entstammt der soziologischen Theorie. Diese ist – wie alle Sozialwissenschaften – ein Spiegel des gesellschaftlichen Strukturwandels, in dessen Verlauf auch der Begriff der Schicht zunehmend problematisch geworden ist. Dies tangiert ersichtlich auch die Soziolinguistik. 2 Vgl. dazu und im Folgenden Bussmann (2008), S. 771f.; sowie Dittmar (1997), S. 173-251. In all diesen Fällen „(ko)variieren jeweils sprachliche Phänomene unterschiedlicher linguistischer Ebenen (Phonetik. Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikon, Pragmatik) mit aussersprachlichen Faktoren.“ Bussmann (2008), S. 771. 4 Dittmar (1997), S. 21. Ausgehend von dieser Definition des Gegenstandsbereichs unterscheidet Dittmar weiter vier Forschungsperspektiven der Soziolinguistik: Die Sprachsoziologie, welche das ‚soziale Image‘ (Prestige und Stigmatisierung) sprachlicher Kodes und Subkodes untersucht; die soziale Dialektologie oder Variationslinguistik, die „sprachliche Variation als Gattungsspezifikum der Kommunikation“ (S. 22) analysiert; die Ethnographie der Kommunikation, die sich mit „der angemessenen Verwendung sprachlicher Ausdrücke“ (S. 23) beschäftigt; sowie schliesslich die soziale und interaktive Pragmatik (Interaktionsanalyse), die sich mit der Frage befasst, wie soziale Ordnung in der verbalen und nicht-verbalen Interaktion entsteht. Vgl. dazu auch Löffler (1985/2010), S. 20f. 5 Für Löffler scheinen empirische Soziolinguistik und Varietätenlinguistik Synonyme zu sein: „Soziolinguistik als Sprachwirklichkeitsforschung oder Varietätenlinguistik setzt sich aus vielen kleinen und selten grösseren Einzelprojekten zusammen.“ Ders. (1985/2010), S. 13. 3 3 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Daher versuche ich in der vorliegenden Arbeit, die Implikationen des gesellschaftlichen Strukturwandels auf die soziologische Theorie zu skizzieren, um in einem zweiten Schritt zu erhellen, wie der Begriff der sozialen Schicht definiert ist. Im abschliessenden Kapitel 4 werde ich eine rezente soziolinguistische Studie kommentieren, welche die Schreibfertigkeiten von Viertklässlern in einem diachronen Vergleich untersucht hat. Es handelt sich dabei um die von Wolfgang Steinig et al. veröffentlichte Untersuchung, die auf einem Schreibexperiment basiert, das erstmals 1972 im Ruhrgebiet durchgeführt, und dreissig Jahre später, also 2002, wiederholt wurde. 6 Die Studie möchte belegen, dass Sprachkompetenz wesentlich durch die Sozialisation erworben wird und dass mithin ein signifikanter Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Sprachvermögen besteht. Doch welcher Art ist der Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und sozialer Struktur? – Der Erörterung dieser Frage ist das folgende Kapitel gewidmet. 2. Das Verhältnis von Sprachgebrauch und Sozialstruktur In historischer Perspektive teilt sich die Linguistik in zwei grosse Zweige auf.7 Die formale, strukturalistische Linguistik, welche sich am Ideal der Naturwissenschaften orientierte, und wie sie von de Saussure zu Beginn des 20. Jahrhunderts begründet und später von Hjelmslev, Chomsky u.a. ausgearbeitet wurde, lässt sich auf Schleichers (1821-1868) Arbeiten zurückführen. Dieser reduzierte die Analyse der Sprache „auf die Beschreibungsmethodik der Phonetik“ und forderte „für die Lautbeschreibung ein der Chemie verwandtes Vorgehen“. Daher betrachtete er die ‚Glottik‘ (Wissenschaft der Sprache) „als eine den Naturwissenschaften vergleichbare Disziplin“.8 Unzweifelhaft sozialwissenschaftlich geprägt ist demgegenüber Steinthals (1833-1899) Zugang zum Untersuchungsgegenstand Sprache. Dieser fasste „Sprache als Abbild des Bewusstseins“9 auf, was impliziert, dass eine adäquate Analyse und Rekonstruktion von deren Inhalten nur mit der hermeneutischen Methode zu leisten sind. Diese sozialwissenschaftliche Perspektive, die letztlich auch die Soziolinguistik teilt, geht davon aus, dass Sprache eben kein autonomes System, sondern heterogen ist, dass sie sich „zweckgebunden an die Unterschiede menschlicher Tätigkeiten anpasst“.10 6 Steinig et al. (2009). Vgl. dazu und im Folgenden Dittmar (1997), S. 27 ff. 8 Ders. (1997), S. 28. 9 Ders. (1997), ebda. 10 Ders. (1997, S. 29. Wissenschaftsgeschichtlich gesehen ist die Soziolinguistik als eigenständiger Wissenschaftszweig freilich erst in den 1950er-Jahren in den USA entstanden. Vgl. dazu etwa Löffler (1985/2010), S. 25. 7 4 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Den forschungsparadigmatischen Unterschied der beiden Hauptzweige der Linguistik soll die folgende Darstellung veranschaulichen: Linguistik Formale Linguistik - - Soziolinguistik Sprache als autonomes - Sprache als heteronomes System System: als adaptive Funktion Erforschung der inneren in Bezug auf den sozialen Gesetzmässigkeiten von Status Sprache - Erforschung der Interdependenz von Sprachgebrauch und Gesellschaftsstruktur Forschungsparadigma: Forschungsparadigma: Naturwissenschaften Sozialwissenschaften Die Soziolinguistik unterstellt also einen engen Zusammenhang zwischen Sprachgebrauch und Sozialstruktur. Doch welcher Art ist diese Interdependenz? – Theoretisch sind die folgenden Möglichkeiten von wechselseitiger Determinierung denkbar: - Die Sozialstruktur X determiniert die Sprachstruktur Y. - Die Sozialstruktur X und die Sprachstruktur Y determinieren sich gegenseitig. - Die Sprachstruktur Y bedingt die Sozialstruktur X. - Die Sprachstruktur Y reflektiert die Sozialstruktur X.11 In anthropologischer Hinsicht schafft Sprache für das Subjekt zweifellos die Möglichkeit, zeichenhafte Repräsentanzen der Welt zu schaffen. Diese betreffen – der Dreiweltentheorie der Soziologie folgend12 – alle Weltbezüge, die das Subjekt eingeht: die Welt der Objekte, die soziale Welt der Normen sowie die eigene Innenwelt der Gedanken und Gefühle. Welt begegnet als ver11 Dittmar (1997), S. 108. Ich beziehe mich hier auf die Variante der Dreiweltentheorie, wie sie Jürgen Habermas für seine Theorie des kommunikativen Handelns im Anschluss an Alfred Schütz fruchtbar gemacht hat. Vgl. dazu insbesondere Habermas (1981/1985), Bd. 2, S. 182-228. 12 5 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle sprachlichte mithin immer als bereits ausgelegte, interpretierte, weswegen in der Perspektive der Lebenswelttheorie im Sprechen immer auch Bewusstseinsinhalte aufgehoben sind, die dem Subjekt ihrerseits a tergo durch Spracherwerb und Sozialisation vermittelt werden. Dies ist für die Soziolinguistik insofern von Belang, als es dabei ersichtlich zentral um die Frage geht, wie Sprache und Denken (qua Bewusstseinsinhalte) miteinander verbunden sind und konkreter: inwieweit Sprache das Wahrnehmen eines Subjekts als Erkennendes (erster Weltbezug), als Teil einer normierenden Wertegemeinschaft (zweiter Weltbezug) und als seine eigene Innenwelt Reflektierendes (dritter Weltbezug) prägt. In der Soziolinguistik ist diese Frage insbesondere in der Relativitätstheorie der Sprache, wie sie Sapir und Whorf entwickelt haben, untersucht worden. 2.1. Zum Zusammenhang von Sprache und Denken: Die Relativitätstheorie von Sapir und Whorf Das Prinzip der linguistischen Relativität hat Whorf in seiner 1956 veröffentlichten Studie Language, Thought and Reality in folgenden Satz gefasst: „Wir gelangen daher zu einem neuen Relativitätsprinzip (principle of relativity), das besagt, dass nicht alle Beobachter durch die gleichen physikalischen Sachverhalte zu einem gleichen Weltbild (the same picture of the universe) geführt werden, es sei denn, ihre linguistischen Hintergründe sind ähnlich oder können in irgendeiner Weise auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden.“13 Dass türkische oder chinesische Wissenschaftler die Welt in der nämlichen Begrifflichkeit wie ihre westlichen Kollegen beschreiben, sei kein Hinweis auf eine Übereinstimmung des Weltbildes, sondern bloss ein Beleg dafür, „dass sie das westliche der Rationalisierung in toto übernommen“ hätten.14 Sprachen bilden Wirklichkeiten auf verschiedene Weise ab, folglich ist auch das Denken darüber different. Solche Sprachabhängigkeit der Kognition lässt sich vergleichen mit der Relativitätstheorie von Einstein. Wie der Beobachter bei Einstein die Relativität seiner Bewegung nicht zu erkennen imstande ist, so kann auch ein Sprachteilnehmer die relative Gültigkeit seiner sprachlich determinierten Weltwahrnehmung innerhalb seines eigenen Sprachsystems nicht erkennen. Erst im Vergleich mit ganz unterschiedlichen Sprachsystemen wird nach Whorf greifbar, „dass Sprachen die Natur in vielen verschiedenen Weisen aufgliedern“.15 Das sprachliche Abbild von Wirklichkeit ist daher immer als Interpretament derselben anzusehen. Whorf plausibilisiert das Prinzip der 13 Whorf (1956/1985), S. 12. Ders. (1956/1985), S. 13. 15 Ders., ebda. Vgl. dazu auch Dittmar (1997), S. 35. 14 6 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle sprachlichen Relativität mit Vergleichen des Englischen und der Sprache der nordamerikanischen Hopi-Indianer. Erstere gebe eine bipolare Aufteilung der Natur in Nomen und Verben unabhängig von der Dauer eines Ereignisses oder Verhältnisses, welche mit einem Wort verbunden ist. Zweitere hingegen klassifiziere Ereignisse tatsächlich nach ihrer Dauer, sodass Wörter wie ‚Blitz‘, ‚Welle‘, ‚Flamme‘, ‚Rauchwolke‘ – also Vorgänge von naturgemäss kurzer Dauer – nur als Verben vorkommen könnten.16 2.2. Sprechen als Interpretation der sozialen Wirklichkeit Das Prinzip der Relativität gilt freilich nicht nur im zwischensprachlichen Vergleich, sondern auch innersprachlich. Denn Sprache bildet nicht nur Natur oder die äussere Welt der Objekte ab, sondern auch die soziale Wirklichkeit der Sprechenden innerhalb eines Sprachsystems. Im Sprechen werden mithin immer auch soziale Hierarchien, werden Gruppenzugehörigkeiten und soziales Image reflexiv. Ebendies definiert den Forschungsbereich der Soziolinguistik: „Der Gegenstand der Soziolinguistik ist die soziale Bedeutung des Sprachsystems und seines Gebrauchs“,17 heisst es bei Dittmar bündig. Dieser Gegenstand lässt sich nach Joshua Fishmans untersuchungsleitender Frage Wer (1) spricht/schreibt was (2) und wie (3) mit wem (4) in welcher Sprache (5) und unter welchen sozialen Umständen (6) mit welchen Absichten und Konsequenzen (7) in insgesamt sieben forschungsrelevante Teildimensionen aufteilen, wie die nachfolgende tabellarische Übersicht veranschaulicht:18 Die sieben Teildimensionen soziolinguistischer Untersuchung (1) soziale Dimension -> sozialer Hintergrund der Aktanten (2) sprachliche Dimension -> expressive Mittel der Mitteilung (3) interaktive Dimension -> Absichten, Ziele der Kommunikation, soziale Ordnung (4) kontextspezifische Dimension -> räumliche, zeitliche, situative Bedingungen (5) evaluative Dimension -> Nutzung und Wertung der eingesetzten sprachlichen Mittel 16 Whorf (1956/1985), S. 14. Wie die Relativitätstheorie insgesamt ist allerdings auch Whorfs These des fehlenden Raum-Zeitbegriffs in der Hopi-Sprache wiederholt kritisiert worden. Stellvertretend hierfür seien die Untersuchungen Gippers bei den Hopi erwähnt, die diesen zur Überzeugung brachten, dass die Sprache der Hopi – anders als von Whorf behauptet – sehr wohl Ausdrucksmöglichkeiten für Zeit und Raum enthalte. Vgl. dazu Gipper, 1972, S. 229. 17 Dittmar (1997), S. 98. 18 Dazu und im Folgenden vgl. Dittmar (1997), S. 98-102. 7 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle (6) historische Dimension -> kultureller und regionale Geschichte der Sprachgemeinschaft (7) biographische Dimension -> individuelle und soziale Geschichte des Sprechenden Die Tabelle erhellt erstens, dass Soziolinguistik mit sämtlichen Aspekten des kommunikativen Verhaltens zu tun hat. Sie umfasst also gleichermassen phonologische, morphologische, syntaktische, semantische und diskursive Aspekte. Zweitens impliziert sie, dass die soziale Dimension (1) alle anderen Dimensionen im Sinne einer conditio sine qua non begleitet. Erstere enthält diese gewissermassen als Teilmengen. Auf dieser Ubiquität der sozialen Dimension gründet die Prämisse, dass sich im Sprachgebrauch immer auch die Schichtzugehörigkeit eines Sprechers widerspiegelt, dass sich folglich soziale Ungleichheiten auch im Sprachgebrauch abbilden. 3. Der Begriff der sozialen Schicht: „Language is not a property of the individual, but of the community“19 Wie definiert nun die Soziologie den Begriff der sozialen Schicht als einer zentralen Grösse der Sozialstrukturanalyse? – Der Soziologe Werner Georg bestimmt diesen als Funktion der in einer Gesellschaft herrschenden Ungleichheit: „der Begriff der Schicht […] dient zur Beschreibung des Ungleichheitsgefüges einer Gesellschaft. Unter sozialer Ungleichheit wird der für verschiedene Gruppen unterschiedliche Zugang zu erstrebenswerten Gütern oder Dienstleistungen verstanden.“20 In historischer Perspektive entstand das Schichtungsmodell in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts. Es behauptet einen direkten Zusammenhang zwischen der im Wesentlichen über den Beruf definierten ökonomischen Position eines Subjekts und dem Einkommen sowie dem Sozialprestige desselben. 21 Es liegt auf der Hand, dass soziologische Gesellschaftsmodelle Reflexe auf den Strukurwandel der Gesellschaft darstellen. Das Schichtenmodell ist als Antwort auf einen zweifachen Wandel im 19. Jahrhundert sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anzusehen. Der erste wurde in West- und Mitteleuropa angeschoben durch die Industrialisierung, in deren Verlauf eine neue soziale Klasse entstanden ist: die Arbeiterschaft. Theoretisch gefasst wurde die Emergenz dieser neuen Schicht in 19 William Labov, zit. nach Dittmar (1997), S. 66. Georg (2005), in: Ammon (2005), S. 378. Damit ist ersichtlich der ungleiche Zugang zu Konsumgütern wie zu Bildung gemeint. 21 Vgl. dazu Georg (2005), in: Ammon (2005), S. 378. 20 8 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Karl Marx‘ Gesellschaftsmodell der antagonistischen Klassen (Bourgeoisie versus Proletariat). Schon Marx definierte dergestalt als wichtigstes Kriterium der gesellschaftlichen Segregation die Opposition Besitz / Besitzlosigkeit. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dann – so etwa in der Soziologie von Max Weber – das bipolare Klassenmodell durch ein dreiteiliges Schichtenmodell abgelöst. Dieses reflektiert den einsetzenden Wandel der industrialisierten Gesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft, welcher mit der Schicht der Beamten und Angestellten eine neue Mittelschicht entwuchs. Das auf der Grundlage der Volkszählung von 1926 von Theodor Geiger entworfene Schichtenmodell beschreibt denn auch die Gesellschaft der Weimarer Republik als Pyramide mit fünf Schichten: den Kapitalisten (1%), dem alten (Handwerker etc.) und neuen Mittelstand (Angestellte, Beamte; insgesamt 18%), den sogenannten Proletaroiden (Tagewerker und Heimarbeiter; 13%) sowie schliesslich dem Proletariat (51%).22 Das pyramidale Modell Geigers wurde in den 1960er-Jahren abgelöst durch das Zwiebelmodell von Bolte, Kappe und Neidhardt, das die deutsche Nachkriegsgesellschaft anschaulich als prosperierendes Gemeinwesen mit einem ‚Mittelstandsbauch‘ ins Bild setzte. An diesem Modell lässt sich auch ablesen, dass die Vorstellung der gesellschaftlichen Schichtung keinen objektiven Sachverhalt wiedergibt, sondern dass sie auch von ideologischen Überzeugungen und normativen Konzepten über den Gesellschaftsaufbau alimentiert wird. In den 1980er-Jahren wurde dann das Schichtenmodell durch Ulrich Becks Individualisierungsthese nachhaltig in Frage gestellt.23 Diese besagt, dass die fortschreitende Individualisierung in strukturell ausdifferenzierten Gesellschaften die ehedem in der Lebenswelt verwurzelten Schichtungsstrukturen zunehmend auflöst. Die Folge ist eine Erosion dieser vormals lebensweltlich existierenden Strukturen, womit die Schichten ihres Zusammenhalts verlustig gehen. Beck macht für diese Entwicklung drei Gründe geltend: 1) Der seit Mitte der 1960er-Jahre markant und kontinuierlich steigende Wohlstand lässt materielle Not als schichtspezifisches Kollusionsmerkmal hinfällig werden. Weil es „bei allen sich neu einpendelnden oder durchgehaltenen Ungleichheiten ein kollektives Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft, Massenkonsum [gibt]“,24 wird Sinnund Identitätsstiftung zunehmend individualisiert. 22 Georg (2005), in: Ammon (2005), S. 378. Geiger hält – so Georg – allerdings fest, „dass die rein statisch darstellbare soziale Lage nicht identisch mit einer Schicht ist“, vielmehr bestehe diese „aus dem Zusammenspiel der objektiven sozialen Lage mit der rein statistisch nicht erfassbaren Schichtungsmentalität.“ S. 378 f. 23 Vgl. dazu und im Folgenden, Beck (1986). 24 Beck (1986), S. 122. 9 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle 2) Die mit dem Wohlstandswachstum einsetzende Bildungsexpansion minimiert die Ungleichheit der Bildungschancen. Die Chancen auf einen sozialen Aufstieg durch höhere Bildung nehmen unter Arbeiterkindern zu. 3) Schliesslich verstärkt auch die Zunahme der sozialen und räumlichen Mobilität den Individualisierungsdruck. Die Arbeitswelt wird in subjektiver Sicht zunehmend von schichtenspezifischen Milieus entkoppelt. Kritik erwuchs dem Schichtenmodell auch in Bezug auf seine Fokussierung auf die soziale Ungleichheit, welche ihrerseits als Funktion unterschiedlicher Schulbildung angesehen wird. 25 Damit werde unterschlagen, dass es auch sogenannte horizontale Ungleichheitsrisiken jenseits der beruflichen Sphäre gibt. Zu erwähnen wären die Ungleichheitsdeterminanten: - Geschlecht (Untervertretung der Frauen in Funktionseliten sowie Lohnungleichheiten); - ethnische Herkunft; - regionale Herkunft respektive ökonomische Leistungsfähigkeit einer Region (West-Ost oder Nord-Südgefälle); - generationsbedingte Risiken (das Handicap der geburtenstarken Jahrgänge); - lebensalterabhängige Schwankungen des Einkommens und des Berufsstatus‘. Auf der Ebene der Gesellschaftstheorie führten die zunehmende Ausdifferenzierung und Komplexitätssteigerung der modernen westlichen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu zunehmend komplexeren Modellen. Dies betrifft zum einen die Systemtheorien, denen das Modell biologischer Organismen zugrunde liegt. Insbesondere zu erwähnen ist der Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons, der „institutionalisierte soziale Konstrukte als sich selbstregulierende Mechanismen im Dienste von Systemerhaltung und Gleichgewichtsherstellung versteht.“26 Zweitens ist auf das Modell der Autopoiesis sozialer Systeme von Niklas Luhmann zu verweisen,27 welcher im Anschluss an Parsons soziale Ordnung als Effekt von gesellschaftlichen Funktionssystemen (Ökonomie, Politik, Recht, Wissenschaft, Religion, Gesellschaft etc.) erklärt, deren Organisationsprinzip binäre Codes bilden (Gewinn vs. Verlust; Macht vs. Ohnmacht; Recht vs. Unrecht; Wahrheit versus Unwahrheit etc.). Diese Funktionssysteme erhalten sich einerseits wie biologische Organismen selbst und reproduzieren sich durch selbstreferenzielle soziale Operationen (Kommunikation) auch selbst. Anderer25 Vgl dazu und im Folgenden, Georg (2005), in: Ammon (2005), S. 379. Dittmar (1997), S. 46f. 27 Soziale Systeme sind nach Luhmann Kommunikationssysteme, deren Agenten nicht Subjekte sind, sondern die Kommunikation selbst. Die Wahrscheinlichkeit von Kommunikation wird in den diversen Funktionssystemen erhöht durch den Einsatz symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien, wie etwa Geld für das System der Ökonomie, Macht für das System der Politik oder Liebe für das System Bewusstsein. Vgl. dazu Luhmann (1987). 26 10 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle seits sind sie kognitiv offen, da sie mit ihren Nachbarsystemen in einem komplexen System-UmweltAustauschverhältnis stehen. Soziale Ungleichheit erscheint hier als Systemeffekt und nicht als Kollateralschaden gesellschaftlich verfestigter Machtverhältnisse. Eine konkurrierende Gesellschaftstheorie zu derjenigen Luhmanns liefert schliesslich Jürgen Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns. Diese lässt sich beschreiben als Fortsetzung der Kritischen Theorie unter der Bedingung des ‚linguistic turn‘. Sprache erscheint bei Habermas als Medium, welches das Versprechen auf soziale Gleichheit in sich aufbewahrt. Im Anschluss an Searles Sprechakttheorie erkennt Habermas in der Kommunikation der Subjekte Geltungsansprüche, welche gewissermassen kontrafaktisch den Anspruch auf einen herrschaftsfreien, auf der Kraft des besseren Arguments beruhenden Diskurs in sich enthalten. Soziale Ungleichheit ist auch bei Habermas ein Systemeffekt. Allerdings versteht Habermas diesen als Folge von systemischen Imperativen, die vom prädominanten ökonomischen System auf die anderen gesellschaftlichen Subsysteme übergreifen, und diese schleichend dem Diktat zweckrationalen Handelns unterwerfen. Die ebenso selektive wie kursorische Diskussion des Schichtenbegriffs in historischer Perspektive hat gezeigt, dass Schicht – lange Zeit gewissermassen als „Universale“ in der soziologischen Theorie angesehen – „weder allgemeingültig zu definieren ist noch die Phämonene der differenzierten sozialen Wirklichkeit angemessen erfasst“.28 Vielmehr erscheint ‚Schicht‘ als ein Konstrukt, das den gesellschaftlichen Wandel modellhaft zu beschreiben versucht. Dieser hat die Schichtgrenzen spätestens seit den 1960er-Jahren zunehmend unscharf werden lassen. Dieser Sachverhalt hat auch die gängigen sozioökonomischen Kriterien der sozialen Stratifikation tangiert: Im Hinblick auf soziolinguistische Feldforschungen schienen die Faktoren Einkommen, Beruf, Bildung und soziales Prestige zur Erklärung von sprachlicher Variation nicht mehr ausreichend zu sein. Es ist daher kein Zufall, dass William Labovs bahnbrechende empirische Studien über die sprachlichen Variationen unter der schwarzen und weissen Bevölkerung New Yorks, die sich in ihrer theoretischen Ausrichtung signifikanterweise an der Soziologie von Talcott Parsons orientierten, in die Mitte der 1960er-Jahre fielen.29 In der Folge begründeten sie eine stark an den Methoden der deskriptiven Soziologie orientierte variationslinguistische Schule in den USA. Worin bestand Labovs herausragender Beitrag für die Soziolinguistik? 1) Labov beschäftigte sich mit sprachlichen Variationen von Schwarzen und Weissen in (städtischen) Gettobezirken. Schon in seiner 1966 erschienenen Dissertation, einer 28 29 Dittmar (1997), S. 48. Dazu und im Folgenden vgl. Dittmar (1997), S. 51-70. 11 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle sprachsoziologischen Untersuchung der New Yorker Stadtgemeinschaft, hatte Labov festgestellt, dass das Schichtgefüge grossstädtischer Soziolekte30 „nicht mehr mit den traditionellen Methoden der Dialektologie beschreibbar war“.31 Er sah sich mit dem Faktum konfrontiert, dass sprachliche Merkmale in den sozialen ‚melting pots‘ von Grossstädten von einer Vielzahl sozialer Determinanten abhängen. Regionale Merkmale – für die traditionelle Dialektologie das prädominante Kriterium – werden überlagert von geschlechts-, schicht-, und alterspezifischen Merkmalen sowie Determinanten der ethnischen Zugehörigkeit und der Sprachloyalität. Dies bedeutet zugleich, dass nicht der Idiolekt, sondern der Soziolekt der linguistisch relevante Gegenstand ist.32 2) Den Kern von Labovs Arbeiten bildeten die umfangreichen Feldforschungen, genauer: das enorme und mit grosser methodologischer Akribie gesammelte Datenmaterial, das vor allem anderen dem Kriterium der Authentizität zu genügen hatte. Labov hat nach Dittmar insbesondere gezeigt, wie der Beobachter bei Probandenbefragungen eine Beobachtungssituation inszenieren kann, ohne dass der Beobachtete sich beobachtet fühlt. 33 Dies ist ersichtlich eine notwendige Voraussetzung, will man den Anspruch auf authentische Daten und damit auf Repräsentativität aufrecht erhalten. Denn wer sich beobachtet fühlt, tendiert stets zu einer formelleren, i.e. der normierten Standardsprache angenäherten, Ausdrucksweise. 3) Bei der Definition der sozial signifikanten linguistischen Variabeln folgte Labov einem strukturfunktionalistischen Ansatz. Unter soziallinguistischen Variablen versteht man „sprachliche Einheiten, die in auffälliger Weise soziale Bedeutung in der Sprachverwendung markieren“.34 Dabei handelt es sich um Segmente, die wohl in ihrer Ausdrucksform, nicht aber in ihrer Bedeutung variieren. Ein Beispiel dazu ist etwa die Aussprache der Variablen /r/ im Englisch von New York City, deren Varianten von den Variablenregeln <r-0> (r-los) über <r+1> bis zu <r+2> reichen und ganz offenkundig sozial stratifizieren. Ob linguistische Variablen wie in diesem Beispiel auch wirklich soziale Indikatoren sind oder nicht, entscheidet sich an der Korrelation zwischen ihrer Vorkommenshäufigkeit und den sozialen Merk30 Der Begriff Soziolekt bezeichnet nach Bussmann eine sprachliche Varietät, „die innerhalb einer sozial definierten Gruppe charakteristisch ist“. Bussmann (2008), S. 634. Soziolekte spiegeln gesellschaftliche Hierarchien und Praktiken wider und sind immer gekoppelt an den binären Code von sozialem Prestige und Stigmatisierung. So sind in Deutschland etwa nicht-standardsprachliche Soziolekte in der Regel mit geringem Prestige verbunden. 31 Dittmar (1979), S. 53. 32 Der Soziolekt ist definiert als ein gruppenspezifisches Sprachverhalten, das von sozialen Situationen und Normen dterminiert wird. Vgl. Dittmar (1997), S. 62. 33 Damit ist das sogenannte Beobachterparadoxon angesprochen, demzufolge bei den Probanden das Wissen, beobachtet zu werden, gerade das verhindert, was beobachtet werden möchte: den authentischen Ausdruck. Dazu vgl. Dittmar (1997), S. 56. 34 Dittmar (1997), S. 57. 12 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle malen ihrer Sprecher und Sprecherinnen. An der Eindeutigkeit der Korrelation lässt sich ablesen, inwieweit linguistische Variablen prestigebesetzt oder aber stigmatisiert sind. 4) Labovs Verdienst war es schliesslich, dass er seine Untersuchungen um die diachrone Dimension, mithin das soziale Merkmal Alter, ergänzt hat. Dies bedeutet konkret, dass sie auch Aussagen zulassen über die Art und die Richtung des Sprachwandels. Am Beispiel der New Yorker /r/-Aussprache liess sich feststellen, dass die Variante <r-0> vornehmlich bei älteren Sprechern vorkam, wohingegen die jüngeren die Varianten <r+1> und <r+2> vorzogen. Letztere Varianten waren ganz offenkundig prestigebesetzt. Der Umstand, dass Sprecher der unteren Mittelschicht die <r+>-Varianten überkompensatorisch verwendeten, liess erstens darauf schliessen, dass das Prestige sich von oben nach unten ausbreitet und dass zweitens der Sprachwandel von der Variante <r-0> zur Variante <r+> in stratifikatorischer Hinsicht von der unteren Mittelschicht initiiert wurde, deren Hyperkorrektheit als Zeichen sozialer Aufstiegsambitionen zu verstehen ist.35 Labovs Differenzierung der Stratifikation in untere Unterschicht (uUS), obere Unterschicht (oUS), untere Mittelschicht (uMS) und obere Mittelschicht (oMS) ist ein Hinweis dafür, dass die soziale Komplexität in der US-amerikanischen Gesellschaft schon Mitte der 1960er-Jahre weit fortgeschritten war und dass die Durchlässigkeit zwischen den Schichten erheblich zugenommen hatte. 36 Daran lässt sich erkennen, dass der Schichtbegriff als Paradigma soziologischer Theorie problematisch geworden ist. Gleichwohl zeigen Labovs Arbeiten, dass sich der Zusammenhang zwischen dem Gebrauch sprachlicher Varianten und dem sozioökonomischen Status der Sprechenden nach wie vor plausibilisieren lässt. Dies ist freilich in erster Linie das Verdienst der linguistischen Methodik und nicht des soziologischen Referenzmodells einer stratifikatorisch organisierten Gesellschaft. 4. Schreibsprachwandel: Eine soziolinguistische Studie aus den Jahren 1972 und 2002 4.1. Der Referenzrahmen des Schreibexperiments In einer Studie führten Steinig et al. im Jahr 1972 mit Viertklässlern aus dem Ruhrgebiet ein Schreibexperiment durch, das dreissig Jahre später mit einer vergleichbaren Versuchspopulation wiederholt 35 Vgl. dazu Dittmar (1997), S. 62. Für dieses Phänomen erfand Ulrich Beck in den 1980er-Jahren die Metapher des Fahrstuhleffekts. Vgl. dazu Georg (2005), in Ammon (2005), S. 379. 36 13 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle wurde. 37 1972 waren vier Grundschulen mit insgesamt zehn vierten Klassen an der Studie beteiligt. Zwei der Grundschulen befinden sich in Dortmund, zwei in Recklinghausen, wobei diese entweder in einem bürgerlich geprägten Stadtviertel oder in einem überwiegend von Arbeitern bewohnten Viertel liegen. Die nämlichen Grundschulen waren auch 2002 an der Untersuchung vertreten, abgesehen von einer weiteren Klasse, welche in der Wiederholungsstudie zur Vergrösserung der Versuchspopulation noch zusätzlich beigezogen wurde. 1972 waren total 254 Kinder beteiligt, 2002 waren es 276. Der Schreibanlass war ein knapp dreiminütiger, eigens mit einer Super-8-Kamera hergestellter farbiger Tonfilm, der den Kindern im Rahmen einer Schulstunde im Klassenzimmer gezeigt wurde. Für die Präsentation im Jahre 2002 war dieser auf eine VHS-Kassette kopiert woden. Die Handlung des Filmes war denkbar simpel und folgte „einem einfachen Erzählschema mit Orientierung, Komplikation und Auflösung“.38 - In einem zweiteiligen Vorspann von insgeamt 80 Sekunden Länge kündigt eine Handpuppe den Hauptfilm an, dasselbe tun zwei junge Leute, die sich als Macher des Films zu erkennen geben. - Es folgt die eigentliche, von Zehnjährigen mit Laienspielerfahrung sowie einer ausgebildeten Schauspielerin gespielte Geschichte: Ein Mädchen geht mit seine Puppenwagen spazieren, setzt sich auf eine Parkbank und wird von drei Jungen gehänselt. Diese nehmen ihr die Puppe weg, das Mädchen versucht, sie ihnen wieder abzujagen. Eine Frau, die Zeugin der Auseinandersetzung wird, greift schlichtend ein, indem sie dafür sorgt, dass das Mädchen die Puppe wieder zurückkriegt. Das Mädchen bedankt sich und macht sich auf den Heimweg. Der Text wurde direkt im Anschluss an die Präsentation des Films geschrieben. Allen Kindern stand das gleiche Papier zur Verfügung, die Wahl des Schreibgerätes wurde freigestellt. Das Ziel dieser bewusst rigide angelegten Versuchsanordnung (dieselben Schulen, dieselbe filmische Vorlage, dieselbe Unterrichtssituation, vergleichbare Schreibbedingungen) war es, im diachronen Vergleich der Resultate handfeste Argumente für oder wider einen schulischen Schreibsprachwandel – sei es im Hinblick auf den Wortschatz, sei es bezüglich orthographischer oder grammatischer Regelkompetenz oder sei es im Hinblick auf die stilistische Vielfalt – zu sammeln.39 Erhoben wurden für jedes Kind die folgenden Daten zu nicht-sprachlichen Variablen: 37 Dazu und im Folgenden Steinig et al. (2009). Ders. (2009), S. 25. 39 Vgl. ders. (2009), S. 24. 38 14 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Ein- oder Zweisprachigkeit Zugehörigkeit zur sozialen Schicht Schulempfehlung für den Übergang zur Sekundarschule Geschlecht Alter Zugehörigkeit zu einer Schulklasse40 Von besonderem Interesse sind im Zusammenhang dieser Arbeit insbesondere die ersten beiden Variablen. Während 1972 sich in der Versuchspopulation noch keine zweisprachigen Kinder fanden, traf das Kriterium der Zweisprachigkeit 2002 bereits auf ein Viertel (24,8%) der untersuchten Kinder zu.41 In all diesen Fällen konnte die Bilingualität auf einen Migrationshintergrund zurückgeführt werden.42 Im Jahre 2002 verteilte sich im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen der Anteil von Ausländerkindern – dazu werden auch die rechtlich als Deutsche erfassten Kinder von Aussiedlern gerechnet – auf die verschiedenen Schultypen wie folgt: Hauptschule: 32,6% Gesamtschule: 22,3% Realschule: 14,4% Gymnasium: 6,6%43 Diese Verteilung zeigt recht eindrücklich, dass Kinder mit Migrationshintergrund – aus welchen Gründen auch immer – schlechtere Bildungschancen haben als ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler. Steinig bestreitet, dass die sogenannten Kulturdifferenzhypothese eine stichhaltige Erklärung dafür bietet.44 Diese geht davon aus, dass der kulturelle Hintergrund der Elterngeneration wie Unterschiede im Erziehungsstil, andere Norm- und Wertvorstellungen, religiöse Bindungen etc. eine Anpassung an die Bedingungen und Gepflogenheiten von deutschen Schulen verhindert. Steinig macht demgegenüber geltend, dass der Migrationshintergrund sich nur in Kombination mit niedriger Bildung und tiefem sozialem Status der Eltern negativ auf den Bildungserfolg der Kinder auswirkt. Dies zeige sich deutlich am überdurchschnittlich hohen Anteil an Gymnasiasten bei ausländischen 40 Vgl. ders. (2009), S. 31. Vgl. ders. (2009), S. 33. 42 Die Migranten lassen sich in Deutschland in vier Gruppen aufteilen: (a) Arbeitsmigrantien aus süd- und südosteuropäischen Ländern; (b) Deutschstämmige Aussiedler aus Rumänien, Polen und Gebieten der ehemaligen Sowjetunion; (c) Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber; (d) Zuwanderer aus Ländern der EU und anderen Ländern, die im Rahmen der internationalen Arbeitsmobilität nach Deutschland kommen. Vgl. Steinig (2009), S. 32. 43 Steinig et al. (2009), S. 34. 44 Steinig (2009), S. 35 f. 41 15 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Kindern, deren Eltern ein hohes Bildungsniveau aufweisen sowie einen hohen sozialen Status in Herkunftsland besassen. Dieses Faktum legt bereits nahe, dass die Zugehörigkeit zur sozialen Schicht gegenüber dem Migrationshintergrund das prädominante Kriterium darstellt, wenn es um die Frage des Bildungserfolgs geht. Die Schichtzugehörigkeit der Familien versuchten Steinig et al. 1972 wie in soziologischen Untersuchungen jener Zeit üblich nach folgenden Variablen zu bestimmen: - berufliche Stellung des Hauptverdieners - Einkommen - schulische Bildung der Eltern Aus Gründen der diachronen Vergleichbarkeit blieb schliesslich jedoch als einziges der drei klassischen Kriterien zur Bestimmung der Schichtzugehörigkeit die Variable des Berufs übrig. Die Gründe dafür orten Steinig et al. in einem beschleunigten gesellschaftlichen Wandel seit 1972: „Die Bildung, gemessen an den Schulabschlüssen der Eltern, hatte sich aufgrund der Bildungsexpansion im Untersuchungszeitraum derartig stark verändert, dass sie keine sinnvolle Vergleichsbasis bieten konnte. Auch die Einkommensverhältnisse haben sich in einer Weise entwickelt, dass uns eine Vergleichbarkeit anhand dieses Kriteriums nicht mehr möglich erschien. Es blieb also nur der Beruf.“ 45 In der Tat wird der Begriff der Schicht mit zunehmender sozialer Ausdifferenzierung immer unschärfer (vgl. oben Kap. 3) und damit als Kriterium zur Bestimmung der sozialen Lage eines Subjekts zunehmend fragwürdig. In modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften spielen Wertorientierungen und Erziehungsvorstellungen im Verhalten der sozialen Aktoren eine zunehmend wichtige Rolle. Soziale Milieus lassen sich mithin mit den klassischen soziologischen Kriterien nur noch unzureichend erfassen.46 Aufgrund des Berufes des Hauptverdieners respektive der Hauptverdienerin nahmen Steinig et al. eine Aufteilung in die folgenden drei Schichten vor: Unterschicht (US): Die Eltern dieser Kinder gehen einer manuellen Tätigkeit nach. untere Mittelschicht (uMS): Die elterlichen Vertreter dieser Schicht versehen Routinetätigkeiten mit geringer Verantwortung wie z. Bsp. einfache Angestellte oder Beamte oder Gewerbetreibende mit geringem Einkommen. Auch Vorarbeiter, Meister und Techniker werden dieser Klasse zugerechnet, „sofern sie keine vorwiegend manuelle Tätigkeit ausüben“. 47 45 Steinig et al. (2009), S. 35 f. Vgl. dazu ders. (2009), S. 39 f. 47 Steinig et al. (2009), S. 40. 46 16 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle obere Mittelschicht (oMS): Dazu werden Kinder gerechnet, deren Väter Tätigkeiten ausführen, die Entscheidungskompetenz und Verantwortung verlangen. Typischerweise gehören dieser Klasse höhere oder mittlere Beamte, Angehörige freier akademischer Berufe sowie Unternehmer mit mehr als fünf Angestellten an. Die Einteilung der Kinder in diese drei Schichten orientiert sich an den sogenannten EPG-Klassen wie sie auch zur Klassifizierung der Schülerinnen und Schüler in der PISA- (2001) und der IGLUStudie (2003) verwendet wurden.48 Allerdings haben Steinig et al. die insgesamt sieben EGP-Klassen in die oben beschriebenen drei zusammengefasst, da aufgrund der vergleichsweise kleinen und historisch differenten Versuchspopulationen die Skala zu feinmaschig geraten wäre, um noch aussagekräftig zu sein. Die Verteilung nach sozialen Schichten ergab folgendes Bild:49 soziale Schicht US uMS oMS gesamt 1972 119 (52,4%) 53 (24,3%) 55 (24,2%) 227 2002 63 (25,2%) 62 (24,8%) 100 (40%) 250 Die Zahlen erhellen, dass sich im diachronen Vergleich eine typische Verschiebung in der sozialen Schichtung ergeben hat, wie sie auch von Beck (1986) festgestellt worden war: Der Anteil der Kinder, die der oberen Mittelschicht zugerechnet werden konnten, hat sich annähernd verdoppelt, während der Anteil der Unterschichtenkinder sich halbiert hat. Verstärkt wurde dieser Fahrstuhleffekt zweifellos durch einen sozioökonomischen Strukturwandel, von dem das Ruhrgebiet – traditionell eine Region mit einem hohen Anteil an Beschäftigten im Bergbau und der Stahlindustrie – in den vergangenen 30 Jahren besonders betroffen war. In den 1970er-Jahren haben viele soziolinguistische Studien, die im Kontext von Basil Bernsteins Code-Theorie realisiert wurden, den Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und sprachlicher Kompetenz – auch in schriftlichen Texten – bestätigt. Im Anschluss an die Hypothese von Sapir und 48 Das Akronym EGP setzt sich aus den Initialen der Verfasser Erikson, Goldthorpe und Portocarero zusammen, die dieses Schichtenmodell erstmals 1979 in einer Studie vorgeschlagen hatten. Vgl. dazu Erikson/Goldthorpe/Portocarero (1979). Die unterscheidungsrelevanten Kriterien zur Bestimmung der Schichtzugehörigkeit sind dort die Art der Tätigkeit (manuell/nicht-manuell), die berufliche Stellung (selbstständig/angestellt), die Weisungsbefugnisse (keine/geringe/grosse) sowie die berufliche Qualifikation (keine/niedrige/hohe). Vgl. dazu auch Steinig et al. (2009), S. 40 f. 49 Steinig et al (2009), S. 43. Das Total der ausgewerteten Fälle im Jahre 2002 (250) weicht von der Gesamtzahl der erhobenen Fälle (276) ab, weil bei 26 Schülerinnen und Schülern die Schichtzugehörigkeit nicht zu ermitteln war. 17 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Whorf (vgl. oben Kap. 2) machte Bernstein in seinen Arbeiten seit dem Ende der 1950er-Jahre eine Korrelation von Sprachvermögen und Kognition geltend, derzufolge Kinder aus bildungsfernen Unterschichtenfamilien über einen nur restringierten sprachlichen Code verfügen, was ihre Bildungschancen erheblich einschränkt. Demgegenüber bedienen sich Kinder, die einem bildungsnahen sozialen Milieu entstammen, eines elaborierten – und das heisst auch: tendenziell an konzeptioneller Schriftlichkeit orientierten50 – sprachlichen Codes. Dieser alimentiert auch ihre kognitiven Fähigkeiten, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Bildungserfolgs signifikant erhöht wird.51 Offenbar teilt Steinig Bernsteins Überzeugung, dass die soziale Herkunft die sprachliche Kompetenz in einer Weise prädeterminiert, welche den schulischen Erfolg oder Misserfolg entscheidend beeinflusst.52 Denn – so heisst es bei Steinig: „Das kommunikative Verhalten von Erwachsenen in der Familie – untereinander und mit Kindern – scheint stark von ihren beruflichen Positionen und Rollen geprägt zu sein. Je enger ihre beruflichen Gestaltungsräume und Entscheidungsbefugnisse sind, desto geringer ist für sie die Notwendigkeit, in differenzierter, elaborierter Form zu kommunizieren. Wer in seinem Beruf in eng begrenzten und mehr oder weniger vorhersagbaren Abläufen zu funktionieren hat, für den ergeben sich seltener Situationen, in denen sprachliche Genauigkeit, begriffliche Präzision und argumentative Schärfe gefragt sind. Ein durch die Arbeit geprägtes verbales Anforderungsprofil scheint sich auf die familiale Situation zu übertragen.“53 Dieses Zitat erhellt, warum für Steinig der Beruf als Kriterium für die Bestimmung der Schichtzugehörigkeit von so herausragender Bedeutung ist. Die zentrale Frage, über welche die Studie von Steinig et al. Aufschluss zu geben verspricht, lautet: Haben sich im Untersuchungszeitraum von 30 Jahren die schichtspezifischen sprachlichen Unterschiede signifikant verändert und wenn ja, in welcher Weise ist dies der Fall? Steinig geht also davon aus, dass das kommunikative Verhalten in der Familie wesentlich durch die berufliche Stellung der Eltern geprägt ist und dass dieses Verhalten auch den Spracherwerb und die kommunikativen Fähigkeiten der Kinder entscheidend prägt. Sprachliche Äusserungen sind demnach 50 Die Unterscheidung von konzeptioneller Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit geht zurück auf die in den 1980er-Jahren veröffentlichten Arbeiten von Wulf Oesterreicher und Peter Koch. Sie definieren Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit nicht primär als Funktion des Mediums (Schrift bzw. Laut), sondern als differente Konzepte des sprachlichen Ausdrucks, deren Referenz die gewissermassen sprecherneutrale Standardsprache bzw. die sprecherzentrierte Umgangssprache darstellt. Dazu vgl. auch Steinig et al. (2009), S. 15 und S. 49 f. 51 Vgl. dazu Bernstein (1972), S. 87-107. 52 Dem scheint allerdings die Bemerkung Steinigs zu widersprechen, dass die Untersuchung „nicht mehr der CodeTheorie Bernsteins verpflichtet [sei]“ (Steinig et al., 2009, S. 55) und es dabei weder um eine Verifizierung noch um eine Falsifizierung derselben gehe. Daher habe man sich „auch nicht von [deren] Annahmen bei der Auswahl sprachlicher Merkmale leiten [lassen]“. Vielmehr habe man sich „möglichst unvoreingenommen gefragt, welche Eigenschaften und Merkmale für unsere Schülertexte charakteristisch sind und bei welchen sich eine schichtspezifische Varianz beobachten liesse.“ Ders., 2009, ebda. – Dem ist entgegenzuhalten, dass es eine solche Verpflichtung nicht dem Buchstaben, aber unzweifelhaft dem Geist Bernsteins nach gibt. Wie anders wären Steinigs soziologische Begründungen für eine Korrelation von Schichtzugehörigkeit (respektive beruflicher Stellung der Eltern) und Sprachcode zu verstehen? 53 Steinig et al. (2009), S. 48. 18 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle in soziolinguistischer Perspektive nicht bloss als Träger soziolektaler Merkmale anzusehen, sondern immer auch als Ausdruck differenter kommunikativer Strategien, die auf unterschiedliche, massgeblich von der beruflichen Wirklichkeit bestimmte Lebenslagen und Erfahrungen zurückzuführen sind.54 4.2. Die Resultate der Schreibexperiments Das Design des Schreibexperiments mit Schülerinnen und Schülern der vierten Grundschulklasse habe ich oben (vgl. S. 13 f.) bereits skizziert. Gegen Steinigs Valorisierung der Schichtzugehörigkeit als eines Prädiktors (auch) für schriftsprachliche Leistungen liesse sich einwenden, dass das Schreiben – anders als das Sprechen – erst mit der Einschulung erlernt wird, weshalb das soziale Milieu im Hinblick auf den Erwerb und die Ausprägung von Schreibkompetenzen eine bestenfalls untergeordnete Rolle spielt.55 Dem hält Steinig zum Einen entgegen, dass der Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten in eine familiale Kultur eingebettet sei, die durch die soziale Lage der Eltern und insbesondere deren berufliche Situation geprägt ist. Zum Anderen verweist er auf die Scholastik-Studie aus dem Jahre 1997, in der nachgewiesen wurde, dass Rechtschreibeleistungen sich Kompetenzen verdanken, die bereits in der Vorschulzeit erworben wurden. Ebenfalls zu erwägen wäre weiter der von der Steinigs Studie nicht erfasste Einfluss, welche Peergroups auf die Schreibkompetenz haben. Diese Unterlassung begründet Steinig damit, dass Peergroups erwiesenermassen erst in der Pubertät eine dominante Rolle zu spielen begännen. Im Folgenden werde ich die wesentlichen Ergebnisse des diachronen Schreibexperiments kurz vorstellen. Die erste Tabelle zeigt die Rangfolge derjenigen sprachlichen Variablen, welche am deutlichsten mit der Schichtzugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler korrelieren.56 1972 2002 1. Kasusmarkierungen 1. Wortschatz 2. Textlängen nach Wortzahl 2. Kasusmarkierungen 3. exophorische Referenz 3. Schriftbild 54 Vgl. dazu Steinig et al. (2009), S. 51. Dazu und im Folgenden vgl. ders. (2009), S. 54. 56 Steinig et al. (2009), S. 350. 55 19 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle 4. Rechtschreibfehler 4. Rechtschreibfehler 5. Tempusgebrauch 5. Verbmorphologie 6. hypotaktischer Satzbau Die drei Variablen Textlänge, exophorische Referenz57 und Tempusgebrauch wurden 1972 exklusiv ermittelt, weshalb diese in der Liste von 2002 nicht erscheinen. Das gleiche gilt umgekehrt für die vier Variablen Wortschatz, Schriftbild, Verbmorphologie und Hypotaxe, die für 2002 exklusiv untersucht wurden. Als grundsätzliches Resultat ihrer Studie halten Steinig et al. fest, „dass 2002 die sozial diskriminierenden Effekte der […] untersuchten sprachlichen Merkmale grösser waren. Der schriftliche Sprachgebrauch ist auf allen Ebenen schichtspezifischer geworden.“58 Darauf ist zurückzukommen. Summarisch lässt sich für die einzelnen Positionen Folgendes feststellen: (1) Normabweichende Kasusmarkierungen und Rechtschreibfehler korrelieren für beide Jahrgänge auffällig mit der sozialen Schicht der Kinder. Dies bestätigt nach Steinig et al. die Vermutung, dass Kinder aus sozial tieferen Schichten in der Tendenz ein schriftsprachliches Verhalten zeigen, das sich an konzeptioneller Mündlichkeit orientiert. (2) In der Untersuchung von 1972 ergab sich eine Sonderstellung von Kindern aus der unteren Mittelschicht. Auffällig war, dass bei ihnen die Fehlerwerte bei all jenen Variablen am tiefsten waren, welche die Norm konzeptioneller Schriftlichkeit prototypisch vertreten. Kinder der unteren Mittelschicht wiesen demnach von allen Schichten die geringste Zahl exophorischer Referenzen auf, und sie verwendeten am konsequentesten das Präteritum als narratives Tempus. Demgegenüber fielen sie in Bezug auf die Merkmale Textlänge und Wortschatz ab. Ihre Texte waren am kürzesten und zeigten den geringsten Umfang im Wortschatz. Steinig erklärt diesen, Bernsteins Code-Theorie widersprechenden Befund damit, dass 1972 für Kinder der unteren Mittelschicht schulischer Erfolg offenbar ein hohes Prestige besass, weshalb sie den normativen Erwartungen auch am meisten zu entsprechen versuchten. 57 Mit der exophorischen Referenz sind Bezüge gemeint, die nicht auf andere sprachliche Einheiten im Text (= Endophora) verweisen, sondern auf Referenten ausserhalb des Textes. Es handelt sich m. a. W. um deiktische Verweise, die Bezug nehmen auf textexterne Gegebenheiten und also die Kenntnis des situativen Kontextes voraussetzen, auf den der Verweis referiert. Ein Beispiel: [Frau deutet an die Decke und sagt zu ihrem Mann:] Hast du jetzt endlich mal mit denen da oben geredet? Die Äußerung der Frau ist nur dann vollständig interpretierbar, wenn Informationen über den situativen Kontext zur Verfügung stehen. Die Variable der exophorischen Referenz sah Bernstein als einen wichtigen Indikator für den restringierten Code an. 58 Steinig et al. (2009), S. 350. 20 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Andererseits schienen sie sprachliche Risiken vermeiden zu wollen: Um ‚nichts falsch zu machen‘ schrieben sie die kürzesten Texte und hielten sich bei der Wortwahl zurück. (3) Diese Sonderstellung der Kinder aus der unteren Mittelschicht ging im Laufe des Untersuchungszeitraums verloren. Erstaunlicherweise bestätigten die Resultate von 2002 im Unterschied zu denjenigen von 1972 Bernsteins Code-Theorie. Mit anderen Worten: 2002 verfügten Unterschichtenkinder über den restringiertesten, Kinder der oberen Mittelschicht über den elaboriertesten Code. Generell zeigt der diachrone Vergleich, dass sich der sozialstratifikatorische Effekt im Untersuchungszeitraum verschärft und die Schere in Relation auf schriftsprachliche Kompetenzen sich weiter geöffnet hat. Dies veranschaulichen die folgenden Tabellen zu den Variablen Rechtschreibung, Kasusmarkierung und Wortschatz. Rechtschreibung59 1972 Fehler pro 100 Wörter 2002 US uMS oMS US uMS oMS 7,23 8,51 4,87 16,47 12,83 9,33 Dass die Rechtschreibekompetenz in einem engen Zusammenhang mit Schriftnähe und Schriftferne steht, ist unbestritten. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder aus sozial tieferen Schichten sich an einer konzeptionellen Mündlichkeit orientieren, überrascht dieses Ergebnis nicht. Überraschend ist auf den ersten Blick allerdings die massive Zunahme der durchschnittlichen Fehlerquote im Jahr 2002, welche sich von 6,94 auf 12,26 Fehler annähernd verdoppelt hat.60 Diesen Sachverhalt führen die Autoren der Studie unter Verweis auf die Lehrpläne von 1969 respektive 1985 darauf zurück, dass die Zeitanteile für den Rechtschreibunterricht seit Mitte der 1985er-Jahre stark gesunken sind. Fehlerhaftem Schreiben begegneten die Lehrpersonen aus sprachdidaktischen Gründen weit toleranter als in den 1970er-Jahren, um mit der Anforderung nach orthographischer Korrektheit nicht die Motivation zur schriftlichen Textproduktion zu untergraben. Dieser grundsätzlich zu begrüssende didaktische Pardigmenwechsel hat offenbar ein zweifelhaftes Resultat zur Folge: Die Rechtschreibleistungen streuten 2002 wesentlich mehr als 1972 und sind insbesondere am Übergang zur 59 60 Steinig et al. (2009), S. 257. Vgl. dazu und im Folgenden Steinig et al. (2009), S. 380. 21 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Sekundarstufe 1, welcher in Nordrhein-Westfalen nach Ablauf der 4. Klasse erfolgt, zu einem starken Prädiktor für schulische Selektion geworden. Kasusmarkierung61 1972 Gesamt62 2002 US uMS oMS US uMS oMS 1,76 0,97 0,74 2,02 1,14 0,74 Auch in der Häufigkeit der normabweichenden Kasusverwendung zeigen sich deutliche schichtspezifische Unterschiede. Das gleiche Ergebnis hat im Übrigen 1976 eine Untersuchung mündlicher Erzählungen gezeigt.63 Die vorliegenden Resultate lassen sich wiederum mit der bei Unterschichtenkindern verbreiteten Orientierung an einer konzeptionellen Mündlichkeit erklären. Auffällig ist, dass der Wert für Normabweichungen bei Kasusmarkierungen bei Kindern aus der oberen Mittelschicht in beiden Jahrgängen derselbe geblieben ist, wohingegen er sich in den beiden anderen Schichten verschlechtert hat. Dass 2002 die Zunahme bei Kindern aus der Unterschicht am markantesten ausgefallen ist, erklären Steinig et al. mit der Zunahme von Schülern mit Migrationshintergrund, die in der Unterschicht am stärksten vertreten sind.64 Wortschatz65 1972 Umfang des aktiven Wortschatzes66 2002 US uMS oMS US uMS oMS 77,26 70,97 77,76 72,59 83,51 93,62 61 Steinig et al. (2009), S. 323. Mittelwert pro 100 Wortformen. 63 Vgl. dazu Steinig (1976), Steinig et al. (2009), S. 322. 64 Steinig et al. (2009), S. 323. 65 Steinig et al. (2009), S. 123. 66 Mittelwert. Je höher der Wert ist, umso umfangreicher ist der verwendete Wortschatz. 62 22 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Hinsichtlich des Wortschatzumfanges, in dem Bernsteins Code-Theorie ein wesentliches Kriterium zur Unterscheidung von elaboriertem und restringiertem Code ausmachte,67 zeigen sich im diachronen Vergleich die markantesten Unterschiede. Während für 1972 die Werte von Kindern aus der Unterschicht praktisch identisch waren mit denjenigen von Kindern aus der oberen Mittelschicht, lässt sich 2002 eine stratifikatorische Verteilung feststellen, die Bernsteins Hypothesen zur CodeTheorie entspricht: Die Unterschicht verfügt über den restringiertesten, die obere Mittelschicht über den elaboriertesten Code. Die u-förmige Verteilung der Werte aus dem Jahr 1972 erklären die Autoren der Studie mit einem „soziolektalen Differenzparadigma“,68 demzufolge bei Kindern der Unterschicht und der oberen Mittelschicht zwar die stilistischen und lexikalischen Kompetenzen ähnlich breit gestreut sind. Differenzen vermuten sie aber in der verwendeten Lexik: Diese dürfte sich bei Unterschichtenkindern stärker aus einem konzeptionell mündlichen Wortschatz alimentieren, wohingegen Kinder der oberen Mittelschicht eher auf einen konzeptionell schriftlichen Wortschatz zurückgreifen.69 Sehr eindrücklich zeigt sich im diachronen Vergleich jedoch am Bereich der Lexik, in welch dramatischem Ausmass die schichtspezifischen Unterschiede im Untersuchungszeitraum angewachsen sind. Während der Wortschatzumfang für Mittelschichtkinder markant zugenommen hat, ist er bei den Unterschichtenkindern sogar geschrumpft. Es ist zu vermuten, dass die Hauptursache für diese Entwicklung in der starken Zunahme von Kindern mit Migrationshintergrund zu suchen ist (+24,8%). 4.3. Diskussion der Studie Das Verdienst von Steinigs Untersuchung liegt darin, dass sie nicht nur Aufschluss gibt über das Ausmass der Schichtabhängigkeit von Bildungschancen an Grundschulen im Ruhrgebiet, sondern auch über die Gründe, welche diese Diskriminierung begünstigen. Daraus lassen sich gewichtige Argumente sowohl für die bildungspolitische wie für die sprachdidaktische Debatte ableiten. So plausibilisiert Steinig, dass die frühe Selektion nach der 4. Klasse mit dem Übertritt in Gymnasien, Real- oder Hauptschulen vor allem Unterschichtenkinder benachteiligt, weil sie letztlich der Chance 67 Der elaborierte Code zeichnet sich nach Bernstein insbesondere durch eine grössere Vielfalt von Präpositionen, Adverbien und ungewöhnlichen Adjektiven aus. Dazu vgl. Steinig et al. (2009), S. 123. 68 Ders. (2009), S. 124. 69 Steinig hält in diesem Zusammenhang fest, dass es weitreichende Überschneidungen zwischen den Theoriemodellen von Koch/Oesterreicher und Bernstein gibt: „Sprachliche Phänomene, die Bernstein dem restringierten Code zugewiesen hat, lassen sich meist als konzeptionell mündlich interpretieren, Phänomene des elaborierten Codes als konzeptionell schriftlich.“ Ders. (2009), S. 123. 23 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle beraubt sind, in einem leistungsstimulierenden Peer-Umfeld zu lernen.70 In sprachdidaktischer Perspektive scheint mir der Hinweis Steinigs besonders bemerkenswert, dass der Paradigmenwechsel von einer tendenziell lehrerzentrierten, instruktionistischen Sprachdidaktik (wie sie in den 1970erJahren gepflegt wurde) hin zu einer konstruktivistischen Didaktik (wie sie seit Mitte der 1980er-Jahre in den Schulstuben Einzug gehalten hat), zwar bei Lernern aus dem bildungsnahen Milieu zu erfreulichen Resultaten geführt hat, dass sie aber Unterschichtenkinder – nolens volens – auch wieder benachteiligt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Kinder aus einem bildungs- und schriftfernen Milieu wären gerade auch in Bezug auf den Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen in besonderem Masse auf Instruktion angewiesen. In den diese Arbeit abschliessenden Einlassungen zu Steinigs Untersuchungen möchte ich jedoch nicht weiter auf die zweifellos bedenkenswerten bildungspolitischen und sprachdidaktischen Implikationen und Argumente eingehen. Vielmehr möchte ich auf zwei soziologische Prämissen in Steinigs Studie fokussieren, die mir zumindest in Teilen problematisch scheinen: (I) Erstens scheint mir die herausragende Rolle, welche Steinig der Herkunftsfamilie im Hinblick auf den Spracherwerb und die Aneignung schriftsprachlicher Kompetenzen einräumt, der sozialen Realität nicht (mehr) angemessen und daher zweifelhaft. (II) Zweitens halte ich Steinigs Zuweisung der Studienteilnehmer zu einer sozialen Schicht aufgrund einer einzigen Variablen, der des Berufs, für methodologisch fragwürdig. Ad (I): Steinig et al. betonen, wie wichtig die Art des Umgangs mit Schrift in der Herkunftsfamilie für den Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten ist. Frühere schulische Misserfolge der Eltern sowie eine berufliche Situation, die nur sehr eingeschränkt kommunikative Kompetenzen erfordert, generieren – so die Annahme Steinigs – eine familiale Kultur der Schriftferne,71 welche sich an die Kinder im Sinne einer negativen Prädisposition gegenüber Schriftsprachlichkeit ‚vererbt‘. Nun ist die Bedeutung elterlicher Einstellungen gegenüber Schule und Bildung in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Diskussion um den Einfluss der sozialen Variablen Bildungsnähe respektive Bildungsferne in den Fokus gerückt und soll hier nicht grundsätzlich bestritten werden. Doch gibt es in familiensoziologischer Perspektive Argumente dafür, dass Steinig et al. den Einfluss der familialen Kultur auf die Sprachkompetenzen und damit letztlich 70 Steinigs Befund ist klar: „Die soziale Schere zwischen kompetenteren und weniger kompetenten Schreibern hat sich seit 1972 weit geöffnet. Die Empfehlungen für den Übergang auf die Sekundarstufe bestätigen diese Entwicklung: Die schriftsprachlichen Unterschiede bei der Zuordnung zu den einzelnen Schularten sind noch grösser geworden als zwischen den sozialen Schichten. Die Klassifizierung nach Schularten spiegelt die soziale Klassifizierung nicht nur, sondern lässt sie deutlicher hervortreten. Der Grundschule gelingt es nicht, bestehende sozial bedingte sprachliche Unterschiede auszugleichen. Sie scheint sie, eher im Gegenteil, noch zu verstärken.“ Steinig et al. (2009), S. 344. 71 Vgl. dazu Steinig et al., S. 54. 24 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle auf die Bildungschancen der Kinder tendenziell überschätzen. Der Grund liegt darin, dass die Autoren der Studie bei den Herkunftsfamilien von einem familiensoziologischen Paradigma ausgehen, das den Status einer Norm zunehmend einzubüssen scheint. Es handelt sich dabei um die Norm der Kernfamilie. Diese ist offenbar unter den Bedingungen einer funktional ausdifferenzierten, globalisierten und zunehmende Mobilität erfordernden Gesellschaft einem beschleunigten Strukturwandel und Prozess der Delegitimierung ausgesetzt. Es stellt sich daher die Frage, ob Steinig et al. diesem Strukturwandel in der Interpretation ihrer Daten genügend Beachtung schenken. In der Folge seien einige statistische Sachverhalte genannt, die den angesprochenen Wandel der Familienform indizieren: 1) Die traditionelle Form der Kernfamilie war in unseren Gesellschaften in den vergangenen 30 Jahren einem fortschreitenden Erosionsprozess ausgesetzt, für den etwa die Schlagworte ‚Individualisierung der Lebensführung‘, ‚Pluralisierung der Familienformen‘ und ‚Polarisierung der privaten Lebensentwürfe‘ stehen. Familiensoziologisch zeigt sich diese Erosion in einer markanten Zunahme von Kindern, die in alternativen Familienformen – in nicht-ehelichen Partnerschaften, Patchworkfamilien oder bei einem allein erziehenden Elternteil – aufwachsen. Ein Mikrozensus aus dem Jahre 2006 hat ergeben, dass dies in Deutschland 1996 bereits bei 19% der Kinder der Fall war, 2006 lag die Quote schon bei 26%.72 In Grossstädten wie Berlin lag der Anteil gar bei fast 50%. Dieser Pluralisierungsprozess spiegelt sich auch in einer steigenden Scheidungsrate wieder. Im Jahre 2009 lag diese in Nordrhein-Westfalen bereits bei 50%.73 2) Die Vervielfältigung der Familienformen korrespondiert mit einer Veränderung der traditionellen familialen Rollenaufteilung. Statistisch manifestiert sich das in einer wachsenden Erwerbsbeteiligung von Müttern. Zwar treten diese im Vergleich zu früher tendenziell später in das Berufsleben ein, doch hat die Häufigkeit ihrer Berufstätigkeit insgesamt deutlich zuund die Dauer des Unterbruchs derselben abgenommen. Im gesamtdeutschen Durchschnitt waren 2008 sechs von zehn Frauen mit Kindern unter 15 Jahren berufstätig.74 3) Die Folge dieses veränderten Erwerbstätigkeitsmusters von Müttern ist eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach Krippen- und Hortplätzen. Ein sicheres Indiz dafür sind die in den letzten Jahren zu diesem Thema geführten öffentlichen Diskussionen in Deutschland (wie 72 Vgl. dazu SpiegelOnline (2007), http://www.spiegel.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-die-traditionellefamilie-stirbt-aus-a-520186.html 73 Vgl. dazu Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (2012), www.familie-in-nrw.de/familienstrukturen.html 74 Ebda. 25 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle auch in der Schweiz). Insbesondere in städtischen Ballungszentren wurde in jüngerer Zeit das Betreuungsangebot erheblich ausgebaut. Es ist zu vermuten, dass dieses Angebot auch von Migrantenfamilien genutzt wird, bei denen nicht selten beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Dies bedeutet in der Konsequenz auch, dass ausserfamiliale Einrichtungen wie Krippen und Horte im Hinblick auf die sprachliche Sozialisation der Kinder eine zunehmend wichtige Rolle übernehmen. Meines Wissens gibt es keine Untersuchungen, welche die sprachlichen Kompetenzen von fremdbetreuten Migrantenkindern mit denjenigen nicht-fremdbetreuter Kinder vergleichen. Es wäre zweifellos sehr interessant zu sehen, ob und inwiefern die Resultate einer solchen Untersuchung dann mit der sozialen Stratifikation der Herkunftsfamilien korrelieren.75 4) Im Untersuchungszeitraum von Steinigs Studie ist der Anteil an Migrantenkindern von 0 im Jahre 1972 auf annähernd 25% im Jahre 2002 angewachsen. Der grösste Teil davon dürfte der Unterschicht zugewiesen worden sein. Leider spezifiziert die Studie nicht nach Kindern mit Migrationshintergrund. Zwar vermuten Steinig et al., dass die deutliche Verschärfung der sozial diskriminierenden Effekte im Jahre 2002 auch eine Folge des massiv gestiegenen Anteils an Migrantenkindern ist. Die Autoren machen aber auch geltend, dass der sozial diskriminierende Faktor nicht primär die Zweisprachigkeit darstelle, sondern die Schichtzugehörigkeit.76 Steinig belegt dies mit dem Verweis auf Kinder von Vietnamesen, die überdurchschnittlich häufig Gymnasien besuchen. Mir scheint dieses Argument nicht sehr stichhaltig. Asiatische Kulturen gelten in der Regel zum einen als sehr anpassungsfähig und zum anderen als ausgesprochen leistungsorientiert. Der Umstand, dass vietnamesische Migrantenkinder den Schritt an ein Gymnasium relativ gesehen öfter schaffen als dies deutsche Kinder tun, ist kein Argument gegen den diskriminierenden Einfluss der Zweisprachigkeit, sondern eines für die bildungsfördernde Bedeutung der Herkunftskultur. AD (II): Es ist gleichwohl nicht zu bestreiten, dass ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen besteht. Dies belegten auch die Pisa-Studien sowie Untersuchungen zur sozialen Mobilität und zur Frage der sogenannten Schichtvererbung. 77 Allerdings wäre gerade im 75 Man mag dagegen einwenden, dass es dabei um den Erwerb mündlicher Kompetenzen geht und eben nicht – wie in Steinigs Studie – um den schriftsprachlichen Kompetenzenzuwachs. Allerdings hat Steinig selbst darauf verwiesen, dass – wie eigene Untersuchungen gezeigt hätten – die Defizite bei Unterschichtenkindern im mündlichen wie im schriftsprachlichen Ausdruck die nämlichen seien. 76 Dazu und im Folgenden vgl. Steinig (2009), S. 368. 77 Dazu vgl. etwa Volker-Müller-Benedict (1999), http://www.uni-koeln.de/kzfss/materialien/ksmobil.htm. Von einer sozialen Schicht wird dann gesprochen, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: (1) Die soziale Lage ist kein Einzelschicksal, sondern wird mit anderen geteilt, (2) sie ist auf Dauerhaftigkeit angelegt, und (3) es gibt eine ‚Vererbung‘ 26 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Falle von Migrantenkindern bei der Auswertung der Daten der eher fördernde respektive hemmende Einfluss der Herkunftskulturen auf die Bildungschancen zu berücksichtigen.78 Dies würde eventuell auch erhellen, warum die Beschränkung der schichtenspezifizierenden Kriterien auf das exklusive Merkmal des Berufs methodologisch problematisch ist. Gerade Zuwanderer arbeiten im Gastland nicht selten in Berufen, die nicht ihrer im Herkunftsland erworbenen Qualifikation entsprechen. Ihre Kinder werden gemäss ihrer beruflichen Tätigkeit im Gastland dann der Unterschicht zugewiesen, obschon die Eltern ihrem Bildungsstand nach der Mittelschicht zugerechnet werden müssten. Ein zusätzliches kritisches Argument, das die Zuverlässigkeit der Schichtenzuweisung aufgrund der ausschliesslichen Variablen Beruf in Zweifel zieht, liefert Steinig selbst. 79 Im Anschluss an Becks Untersuchungen zur Risikogesellschaft wurde in der Soziologie seit Mitte der 1980er-Jahre wiederholt postuliert, die soziale Lage nicht mehr über das Merkmal der Schichtzugehörigkeit zu definieren, sondern über die Kategorie des sozialen Milieus, welche der in modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften zunehmenden Vielfalt von Lebensentwürfen und damit auch den unterschiedlichen Wertorientierungen und Erziehungsvorstellungen besser Rechnung trüge. Steinig verweist in diesem Zusammenhang auf das Beispiel einer jungen Familie, in der die Mutter noch in Ausbildung befindlich ist und der Vater als frisch gebackener Akademiker in Ermangelung eines adäquaten Berufsangebots als Taxifahrer oder Praktikant arbeitet. In Deutschland wurden solche Fälle seit Mitte der 2000er-Jahre unter den Stichworten ‚Prekariat‘ und ‚Generation Praktikum‘ in den Medien diskutiert.80 Darin wird das Bild einer überdurchschnittlich gut ausgebildeten Generation aus der urbanen Mittelschicht entworfen, die im Widerspruch lebt, bei hohem Sozialstatus stetig prekäreren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt zu sein. Diese Beispiele mögen erhellen, dass die soziale Mobilität in den vergangenen Jahren in beide Richtungen zugenommen hat und dass dieser ‚Fahrstuhleffekt‘ zunehmend nicht mehr von Generation zu Generation spielt, sondern innerhalb von Biographien. der Schichtzugehörigkeit von der Elterngeneration auf die Generation der Kinder. Dazu vgl. Allmendinger/Wimbauer (2006), http://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Essay_Allmendinger.xml. 78 Dass Steinig dies unterlässt, mag mit Gründen der politischen Opportunität zu tun haben. Man könnte Aussagen über den Einfluss der Herkunftskulturen leicht als normativ missverstehen. 79 Vgl. dazu und im Folgenden Steinig (2009), S. 39 und S. 50 f. 80 Vgl. stellvertretend dafür Die Zeit (2006), http://www.zeit.de/2006/18/Prekariat. 27 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle 5. Schluss Man mag gegen diese kritischen Einlassungen einwenden, dass die Berücksichtigung des sozialen Milieus bei der Zuweisung der Schichtzugehörigkeit an den Resultaten und dem abschliessenden Befund von Steinigs Studie nichts geändert hätte. Dieser Befund besagt wie erinnerlich, dass sich erstens ein klarer Zusammenhang von sozialer Stratifikation und Bildungschancen feststellen lässt und dass zweitens im diachronen Vergleich von einer ebenso klaren Zunahme schichtspezifischer Chancenungleichheit auszugehen ist. Ich halte jedoch dafür, dass sich die Aussagekraft der Untersuchung durch die in meiner Diskussion der Studie erhobenen Einwände erheblich relativiert. Denn wenn es zutrifft, dass die Familie und die ihr eigene rollenspezifische Kommunikation für den Erwerb mündlicher wie schriftsprachlicher Kompetenz nur einen – mehr oder weniger entscheidenden – Faktor unter anderen darstellen, und wenn es weiter zutrifft, dass der Rekurs auf das soziologische Paradigma der Schicht die Bestimmung der sozialen Lage verzerrt, so tangiert dies zweifellos die Vergleichbarkeit der beiden Erhebungen. Denn in diesem Fall könnten die Gründe, die für die Verschiebungen im diachronen Vergleich geltend gemacht werden, eben nicht nur auf die soziale Stratifikation zurückgeführt werden. 6. Literatur - Beck, Ulrich (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/Main. - Bernstein, Basil (1972), Eine ‚öffentliche‘ Sprache: Soziologische Implikationen einer linguistischen Form. In: Ders., Studien zur sprachlichen Sozialisation, Düsseldorf, S. 87-107. - Bussmann, Hadumod (2008), Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart. - Dittmar, Norbert (1997), Grundlagen der Soziolinguistik, Tübingen. - Durrell, Martin (2005), Sociolect / Soziolekt. In: Ammon, Ulrich et al. (Hrsg), An International Handbook of the Science of Language and Society / Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft, Bd. 2, Berlin/New York, S. 200-205. - Erikson, Robert; Goldthorpe, John H.; Portocarero, Lucienne (1979), Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden. In: British Journal of Sociology 30, S. 341-415. 28 Deutsches Seminar Universität Zürich Seminar: Varietätenlinguistik Prof. Dr. Christa Dürscheid - Schriftliche Einzelarbeit FS 2012 Urs Strässle Georg, Werner (2005), Schicht / Class. In: Ammon, Ulrich et al. (Hrsg.), An International Handbook of the Science of Language and Society / Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft, Bd. 2, Berlin/New York, S. 378-383. - Gipper, Helmut (1972), Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip? Untersuchungen zur Sapir-WhorfHypothese, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main. - Habermas, Jürgen (1985), Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt/Main. - Löffler, Heinrich (1985/2010), Germanistische Soziolinguistik, Berlin. - Luhmann, Niklas (1987), Soziale Systeme, Frankfurt. - Steinig, Wolfgang (1976), Soziolekt und soziale Rolle, Düsseldorf. - Steinig, Wolfgang; Betzel, Dirk; Geider, Franz Josef; Herbold, Andreas (2009), Schreiben von Kindern im diachronen Vergleich. Texte von Viertklässerlern aus den Jahren 1972 und 2002, Münster/New York/München/Berlin. - Whorf, Benjamin Lee (1963/1985), Sprache – Denken – Wirklichkeit, Hamburg. Quellen aus dem Internet - DIE ZEIT Online (2006), Von der Boheme zur Unterschicht, http://www.zeit.de/2006/18/Prekariat, Artikel vom 27.4. 2006, Nr. 18. - SpiegelOnline (2007), Die traditionelle Familie stirbt aus http://www.spiegel.de/politik/deutschland/statistisches-bundesamt-die-traditionelle-familie-stirbt-ausa-520186.html, Artikel vom 28.11. 2007. - Volker-Müller-Benedict (1999), Strukturelle Grenzen sozialer Mobilität, http://www.uni-koeln.de/kzfss/materialien/ksmobil.htm, 30.6. 1999. - Allmendinger/Wimbauer (2006), Essay: Deutschland, eine Klassengesellschaft? http://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/06/Essay_Allmendinger.xml, Juni 2006. - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (2011), Wandel der Familie, www.familie-in-nrw.de/familienstrukturen.html. 29