Existenz und Möglichkeit

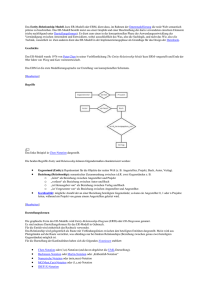

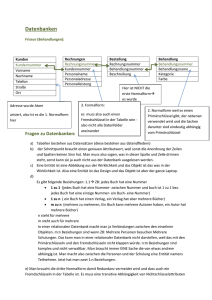

Werbung