Sie singen ohne Unterlass

Werbung

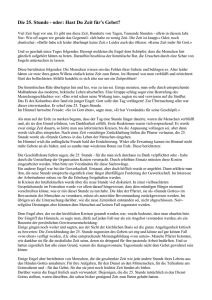

Kultur GEISTESGRÖSSEN (XV): Im „Jahr der Geisteswissenschaften“ stellt der SPIEGEL in einer Serie herausragende Wissenschaftler und deren Arbeit vor. Der in Hamburg lehrende Musikwissenschaftler Oliver Huck, 38, ist Spezialist für frühe Musik, erforscht die mittelalterlichen Vertonungen der lateinischen Messe und entdeckt dort „die Musik der Engel“. KLANGWELTEN Sie singen ohne Unterlass Die Idee hört sich an wie eine geisteswissenschaftliche Fehlzündung, wie eine drollige Abwegigkeit, esoterisch, versponnen, fast kitschig. Welcher Teufel reitet einen seriösen Musikwissenschaftler, der eine Habilitationsschrift über „Die Musik des frühen Trecento“ in Italien vorgelegt und damit die Fachwelt begeistert hat, eine solch absonderliche Frage überhaupt nur zu erwägen: Wie klingt die Musik der Engel? Oliver Huck, Professor am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg, widmet sich allen Ernstes und mit akademischer Akkuratesse tatsächlich dem himmlischen Musizieren. Der Spezialist für frühe Musik hat bei dieser Frage überhaupt „kein Forschungshemmnis“, obwohl „aus der Perspektive der 68er-Generation Engel ja so ungefähr das Widerwärtigste sind, das man sich denken kann“. Huck geht es auch gar nicht um Religion. Er fragt „nach der Bedeutung von Musik“, danach, worauf eine bestimmte musikalische Technik außerhalb ihrer eigenen Zeichenhaftigkeit verweist. Und da kamen ihm die Engel gerade recht. Denn an ihnen lässt sich exemplifizieren, wie diese sakrale Gebrauchsmusik funktionierte, bevor Genies – Mozart, Beethoven oder Schubert – mit ihren autonomen Kunstwerken die Bühne betraten. Deren Eingebungen gelten der Wissenschaft als originär. Die Zeichensysteme der in früheren Jahrhunderten meist anonym verfassten Werke, beäuge seine Disziplin oft „noch mit Scheuklappen“, meint Huck. Sein Engelsprojekt ist ein thematisch und methodisch provozierender Gegenbeweis – ein beflügelndes Lehrstück für vorurteilsfreies, interdisziplinäres Forschen: Dem Wissenschaftler war aufgefallen, dass in den beiden Teilen der lateinischen Messe, im Sanctus und im Gloria, in denen Engel auftreten, die frühen Komponisten des 14. Jahrhunderts alle dieselbe musikalische Form verwandten: den Kanon. Was hat das zu bedeuten? Warum haben die Komponisten im Mittelalter gerade diese Form für die Engelsmusik gewählt? Was singen die Engel überhaupt? 194 NEUMANNUNDRODTMANN Der Musikwissenschaftler Oliver Huck interessiert sich für Gesang aus dem Himmel. Musikologe Huck: Ohne Forschungshemmnis und Scheuklappen d e r s p i e g e l 4 5 / 2 0 0 7 lungshorizont“ der mittelalterlichen Menschen müsse zwangsläufig unterbleiben. Rekonstruieren lässt sich dieser Horizont, zumal in einer säkularen Gesellschaft, erst recht nicht mehr. Mit der Aufklärung verschwand nicht nur der Glaube aus der Welt, sondern auch das Sensorium für viele religiöse Verweise. In einer Disziplin wie der Musikwissenschaft, die sich erst im 19. Jahrhundert zu formieren begann, sind solche ideologisch begründeten Leerstellen erklärbar. Inzwischen sind die Gottesboten aus dem Himmel längst auf Erden notgelandet und verkommen zu kommerziell genutzten Ikonen der Niedlichkeit, gütig grinsend auf AKG Das Sanctus („heilig“) der Liturgie zitiert den Propheten Jesaja, der im Alten Testament einen Engelschor wiedergibt: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth.“ Und das liturgische Gloria („Ehre“) beruht auf der Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas, in dem Engel verkünden: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Aber konnte man diese besonderen Botschaften denn nicht anders in Musik setzen als gerade durch den Kanon, fragte sich Huck. Er betrieb Quellenforschung und wurde „in der Bibel und bei den Kirchenvätern“ fündig. Alle Beschreibungen der Musik der Engel lassen sich, laut Huck, auf „drei Kriterien“ reduzieren: „Sie singen ohne Unterlass, sie singen mit einer Stimme, und drittens singen sie in Wechselchören.“ Und genau das gibt der Kanon am besten wieder. Keine andere von Menschen ersonnene musikalische Form kann die biblische Beschreibung der Engelsmusik besser imitieren als er: zeitversetztes Singen derselben Melodie durch verschiedene Einzelstimmen oder Chöre. Er ist, so meint Huck, das einzig adäquate menschliche „Als ob“ der himmlischen Chöre. Über Jahrhunderte hatten die Komponisten den Kanon als „Technik des Verweises“ offenbar angewandt, um ein musikalisches Analogon zu den biblischen Beschreibungen der Engelsmusik anzubieten. Nur durch die Verknüpfung eines musikalischen Befundes mit Außermusikalischem bekommt das Detail Relevanz. So marginal Hucks Kanon-Erkenntnisse, die er demnächst in der englischsprachigen Fachpublikation „Musica Disciplina“ unter dem Titel „Music of the Angels“ veröffentlicht, Fachfremden auch scheinen mögen, so bedeutsam ist seine Methodik. Sie erinnert an die Ikonografie in der Kunstgeschichte. Diese Methode hat quasi einen Katalog aufgestellt, mit dessen Hilfe sich für Bilder mit religiösen Motiven Farben, bestimmte Gesten und Gegenstände mit Symbolgehalt füllen lassen. Eine weiße Lilie etwa steht für Jungfräulichkeit, ein Fisch für Christus oder eine stillende Mutter für Barmherzigkeit. Man muss das nicht im Einzelnen wissen, um ein Bild von Rafael oder Rubens genießen zu können. Dechiffrieren und als komplexes Zeichensystem erfassen kann man ein Kunstwerk ohne dieses Wissen allerdings nicht. Zwar kann Hucks Erkenntnis dem Phänomen des Kanons in den frühen Vertonungen von Teilen der Messe jetzt eine Bedeutung geben, aber beschreiben, ob und wie die Engelsmusik auf die damaligen Zuhörer gewirkt hat und ob sie die Verweise auch tatsächlich entschlüsseln konnten, vermag der Musikwissenschaftler nicht. „Die Verknüpfung mit dem Vorstel- Altarbild „Singende Engel“ (von Jan van Eyck, 1432) Der Kanon ist das musikalische Analogon zu den himmlischen Chören. Postkarten, auf Geschenkpapier oder auf Buchdeckeln. Die DDR machte ihnen sogar sprachlich den Garaus und nannte sie Jahresendfiguren. Die Künstler des Mittelalters und der Renaissance bildeten die geschlechtslosen Wesen noch mit religiöser Inbrunst ab, oft musizierend mit Harfen, Trompeten und Schalmeien. Chöre des Himmels in transzendierender Harmonie. Seither tönen die Engel in der Musik nur noch selten und keineswegs immer harmonisch. Aber selbst im 20. Jahrhundert, dem Säkulum des gravierenden Gottesverlusts, flattern sie noch gelegentlich durch die Partituren. In Hans Pfitzners Künstleroper „Palestrina“ von 1917 inspirieren beispielsweise Engel den verzweifelten Titelhelden zu den ersten Tönen einer Messe. d e r s p i e g e l 4 5 / 2 0 0 7 Alban Berg verklärt in seinem Violinkonzert von 1935 die mit 18 Jahren gestorbene Manon Gropius, Tochter von Alma Mahler-Werfel und Walter Gropius, und widmet das Stück „Dem Andenken eines Engels“. Und auch Karlheinz Stockhausen komponiert im Jahr 2000 für sein Werk „Sonntag“ aus dem „Licht“-Zyklus noch „Engel-Prozessionen“. Den Kanon, diese für die Musik der Engel seit den frühen Vertonungen der Messen so bestimmende Form, hat die Musik des 20. Jahrhunderts als Verweis auf himmlisches Musizieren längst aufgegeben. Niemand wüsste ihn mehr zu deuten. Auch das Notenlesen, die Fähigkeit, sich aus einer Partitur einen beabsichtigten Klang vorstellen zu können, ist eine Leistung, die immer weniger Menschen erbringen können. Einst als bildungsbürgerliche Normerfüllung verlangt, verliert diese kulturelle Kompetenz an Wert. Selbst auf interdisziplinären Kongressen empfinden es, so Huck, immer mehr Wissenschaftler anderer Fachgebiete, „als Zumutung“, wenn er seine Ausführungen mit Notenbeispielen belegt. Es war gerade der Hunger nach notierter Musik gewesen, die Huck zur Musikwissenschaft geführt hat. Sein Vater leitete in Reutlingen ein ZupfinstrumentenOrchester. Der Sohn lernte Gitarre, Laute und Mandoline und stellte fest, „dass es wenig frühe Literatur für diese Instrumente“ gab. Er betrieb Quellenstudien und begeisterte sich für diese Art der Musikarchäologie und begann sein Studium. Seine außerordentliche Begabung fiel auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft auf. Sie nahm Huck in ihr renommiertes EmmyNoether-Programm auf, das ihm erlaubte, zwei Jahre lang in Rom und Florenz frühe italienische Beispiele der Musik des 14. Jahrhunderts auszugraben. Das Ergebnis ist eine Ausgabe dieser frühesten Beispiele notierter mittelalterlicher Gesänge aus Italien. Das Besondere daran: Hucks Edition dokumentiert auch alle Varianten eines Stücks, die in verschiedenen Handschriften derselben Komposition überliefert sind. Ein heutiger Künstler kann nun entscheiden, welche Version er aufführen will, ob er Verzierungen singen will, die sich vor mehr als 600 Jahren ein Kollege notiert hat, oder nicht. Hucks jüngstes Projekt ist der Versuch, mit der Technik, die er bei der Beschreibung der Engelsmusik angewandt hat, ein modernes Phänomen der Massenkultur zu beschreiben: die frühen Tonfilme des 20. Jahrhunderts und die Abhängigkeit ihrer „dramaturgischen Strategien“ von der auf Phonowalzen oder Schellackplatten abgespielten Filmmusik. An Engel glaubt Huck übrigens nicht. Sie interessieren ihn nur „als Ausdruck einer Mentalität“. Joachim Kronsbein 195