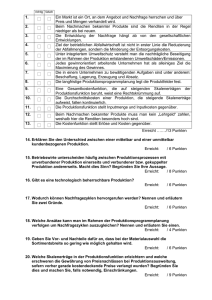

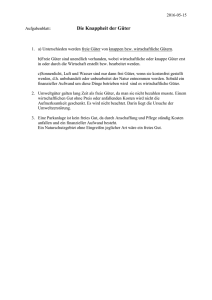

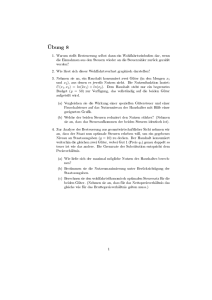

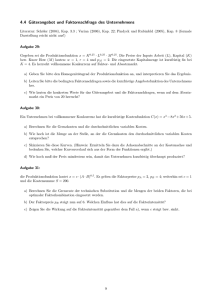

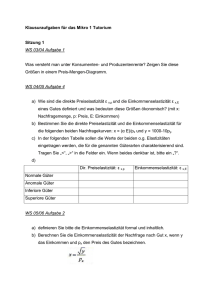

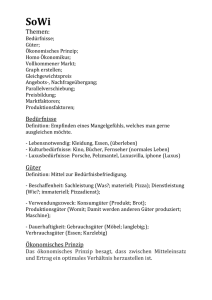

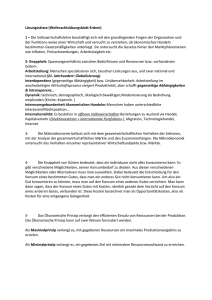

Politische Ökonomie Modul 3

Werbung