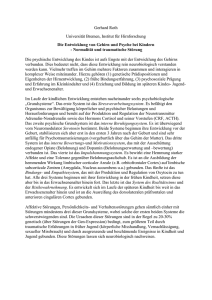

Neuronale Repräsentation menschlicher

Werbung