Grundlagen

Werbung

Kapitel 1

Grundlagen

1.1

Mengen

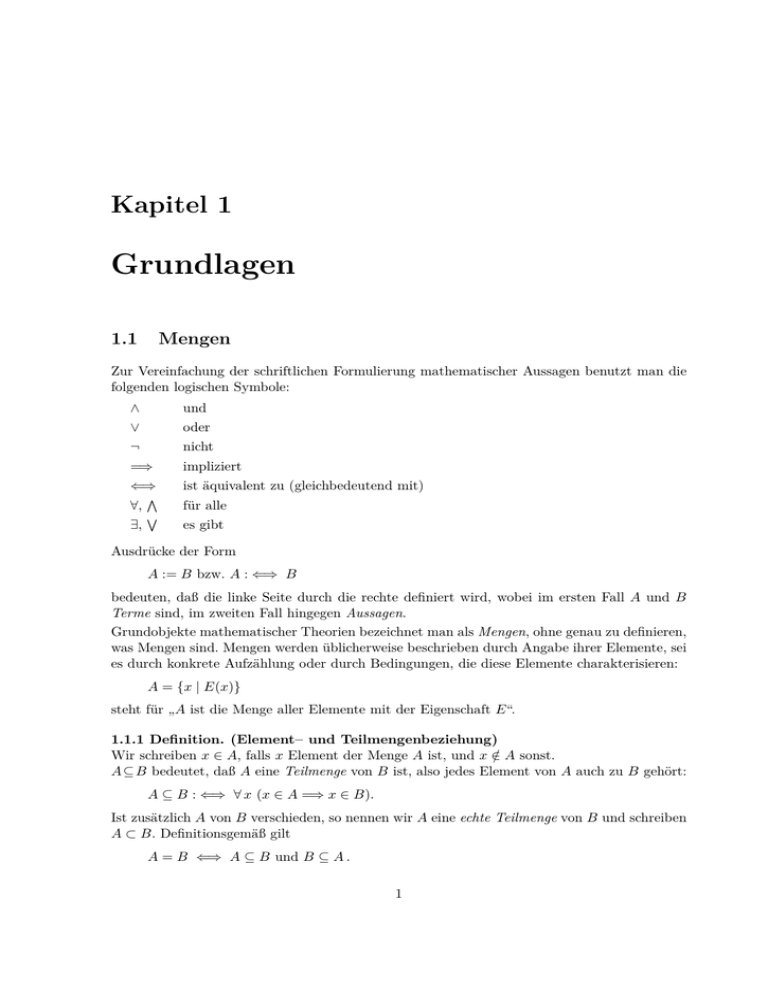

Zur Vereinfachung der schriftlichen Formulierung mathematischer Aussagen benutzt man die

folgenden logischen Symbole:

∧

und

∨

oder

¬

nicht

=⇒

impliziert

⇐⇒

ist äquivalent zu (gleichbedeutend mit)

∀,

V

für alle

∃,

W

es gibt

Ausdrücke der Form

A := B bzw. A : ⇐⇒ B

bedeuten, daß die linke Seite durch die rechte definiert wird, wobei im ersten Fall A und B

Terme sind, im zweiten Fall hingegen Aussagen.

Grundobjekte mathematischer Theorien bezeichnet man als Mengen, ohne genau zu definieren,

was Mengen sind. Mengen werden üblicherweise beschrieben durch Angabe ihrer Elemente, sei

es durch konkrete Aufzählung oder durch Bedingungen, die diese Elemente charakterisieren:

A = {x | E(x)}

steht für „A ist die Menge aller Elemente mit der Eigenschaft E“.

1.1.1 Definition. (Element– und Teilmengenbeziehung)

Wir schreiben x ∈ A, falls x Element der Menge A ist, und x ∈

/ A sonst.

A ⊆ B bedeutet, daß A eine Teilmenge von B ist, also jedes Element von A auch zu B gehört:

A ⊆ B : ⇐⇒ ∀ x (x ∈ A =⇒ x ∈ B).

Ist zusätzlich A von B verschieden, so nennen wir A eine echte Teilmenge von B und schreiben

A ⊂ B. Definitionsgemäß gilt

A = B ⇐⇒ A ⊆ B und B ⊆ A .

1

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

2

1.1.2 Notationen. (Spezielle Mengen)

Ø

leere Menge (enthält kein Element)

N

Menge der natürlichen Zahlen ab 1 : {1, 2, . . . }

Z

Menge der ganzen Zahlen : {. . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . }

Q

Menge der rationalen Zahlen (Brüche) : { nz | z ∈ Z, n ∈ N} = { nz | z, n ∈ Z, n 6= 0}

R

Menge der reellen Zahlen (unendlichen Dezimalbrüche)

C

Menge der komplexen Zahlen : {a + ib | a, b ∈ R}

Nk

Menge der ganzen Zahlen ≥ k : {k, k+1, . . . }

k

Menge der ganzen Zahlen n mit 1 ≤ n ≤ k : {1, 2, . . . k} (insbesondere 0 = Ø)

Es gelten die Inklusionen N = N1 ⊂ N0 ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C .

1.1.3 Definition. (Mengenoperationen)

A ∪ B := {x | x ∈ A oder x ∈ B}

(Vereinigung von A und B)

A ∩ B := {x | x ∈ A und x ∈ B}

(Durchschnitt von A und B)

A \ B := {x | x ∈ A und x ∈

/ B}

(Komplement von B in A)

1.1.4 Bemerkungen. Für beliebige Mengen A, B, C gelten folgende Regeln:

(1) Zerlegungsgesetz:

A = (A ∩ B) ∪ (A \ B)

(2) Assoziativgesetze:

A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C und A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C.

(3) Kommutativgesetze:

A ∪ B = B ∪ A und A ∩ B = B ∩ A.

(4) Distributivgesetze:

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) und A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C).

(5) Komplementgesetze oder de Morgansche Regeln:

A \ (B ∪ C) = (A \ B) ∩ (A \ C) und A \ (B ∩ C) = (A \ B) ∪ (A \ C).

1.1.5 Definition. (Potenzmenge, Vereinigung, Durchschnitt)

Die Potenzmenge P(M ) einer Menge M besteht aus den Teilmengen von M :

P(M ) := {B | B ⊆ M }.

Ein Mengensystem auf M ist eine Teilmenge X von P(M ).

[

X := {x | es gibt ein B ∈ X mit x ∈ B} = {x | ∃ B ∈ X (x ∈ B)}

heißt Vereinigung von X , und falls X 6= Ø, so heißt

\

X := {x | für alle B ∈ X gilt x ∈ B} = {x | ∀ B ∈ X (x ∈ B)}

Durchschnitt von X . Ist eine feste Menge M gegeben, so setzt man

T

Ø := M .

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

3

1.1.6 Bemerkungen. Für beliebige Mengen A, M und Mengensysteme X ⊆ P(M ) gelten:

(1) die unendlichen Distributivgesetze:

A∩

[

X =

[

{A ∩ B | B ∈ X } und A ∪

\

X =

\

{A ∪ B | B ∈ X },

(2) die unendlichen Komplementgesetze (oder de Morganschen Regeln):

[

A\

X =

\

{A \ B | B ∈ X } und A \

\

X =

[

{A \ B | B ∈ X }.

Beachten Sie:

A∪B =

[

{A, B} und A ∩ B =

\

{A, B}.

Als schreibtechnische Vereinfachung setzt man analog

A∪B∪C =

[

{A, B, C} , A ∩ B ∩ C =

\

{A, B, C} etc.

1.1.7 Definition. (Kartesische Produkte)

Für beliebige Mengen A1 , . . . , An heißt

A1 × A2 × · · · × An = {(a1 , . . . , an ) | ai ∈ Ai , i ∈ n}

das kartesische Produkt von A1 , . . . , An . Speziell:

A × B = {(a, b) | a ∈ A, b ∈ B}.

Ist A1 = · · · = An = A, schreibt man An für das n-fache kartesische Produkt A1 × · · · × An .

1.1.8 Bemerkungen.

(1) Die konkrete Definition von Paaren und n–Tupeln spielt hier keine Rolle. Wichtig ist

jedoch, daß zwei n–Tupel (a1 , . . . , an ) und (b1 , . . . , bn ) genau dann gleich sind, wenn sie in

jeder „Koordinate“ übereinstimmen, d. h. a1 = b1 , . . . , an = bn gilt.

(2) Interpretiert man R als „reelle Gerade“, so entspricht das Produkt R2 = R × R der Ebene

und das dreifache Produkt R3 = R × R × R dem dreidimensionalen Raum.

(3) Analog kann man Produkte von Intervallen bilden und erhält dann im zweidimensionalen

Fall „Rechtecke“ bzw. im dreidimensionalen Fall „Quader“. Zum Beispiel gilt für abgeschlossene

Intervalle [a, b] = {x | a ≤ x ≤ b} und [c, d] = {y | c ≤ y ≤ d}:

[a, b] × [c, d] = {(x, y) | a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d}.

(4) Es gilt stets

(A1 × A2 ) ∩ (B1 × B2 ) = (A1 ∩ B1 ) × (A2 ∩ B2 )

(A1 × A2 ) ∪ (B1 × B2 ) ⊆ (A1 ∪ B1 ) × (A2 ∪ B2 )

aber hier steht fast immer eine echte Inklusion!

(5) Es gilt „beinahe“ (bis auf Klammerung) das Assoziativgesetz

A1 × (A2 × A3 ) = (A1 × A2 ) × A3 ,

aber nicht das Kommutativgesetz ! Falls Ø 6= A1 6= A2 6= Ø, so ist

A1 × A2 6= A2 × A1 .

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

1.2

4

Relationen

1.2.1 Definition. (Relationen)

Eine Relation zwischen (Elementen von) A und B ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts

A × B. Wir schreiben a R b für (a, b) ∈ R und sagen in diesem Fall:

„a steht in Relation (R) zu b“ oder „zwischen a und b besteht die Relation R“.

R−1 := {(b, a) | a R b}

heißt die zu R duale Relation oder Umkehrrelation zu R. Offenbar ist (R−1 )−1 = R.

Die Verknüpfung zweier Relationen R und S ist gegeben durch

R ◦ S := SR := {(a, c) | Es gibt ein b mit aSb und bRc}.

1.2.2 Rechenregeln. (Relationenverknüpfung)

R ◦ (S ◦ T ) = (R ◦ S) ◦ T

R ◦ (S ∪ T ) = (R ◦ S) ∪ (R ◦ T ), (R ∪ S) ◦ T = (R ◦ T ) ∪ (S ◦ T )

R ◦ (S ∩ T ) ⊆ (R ◦ S) ∩ (R ◦ T ), (R ∩ S) ◦ T ⊆ (R ◦ T ) ∩ (S ◦ T )

(R ◦ S)−1 = S −1 ◦ R−1 , (R ∪ S)−1 = R−1 ∪ S −1 , (R ∩ S)−1 = R−1 ∩ S −1 .

1.2.3 Definition. (Eigenschaften von Relationen)

Eine Relation R auf A ist eine Teilmenge von A × A. Sie heißt

reflexiv,

falls a R a

symmetrisch,

falls a R b =⇒ b R a

transitiv,

falls a R b und b R c =⇒ a R c

antisymmetrisch,

falls a R b und b R a =⇒ a = b

total,

falls a R b oder b R a

für alle a, b, c ∈ A gilt.

Eine reflexive, symmetrische und transitive Relation heißt Äquivalenzrelation und wird häufig

mit ∼, ≈ oder ' bezeichnet.

Eine reflexive, antisymmetrische und transitive Relation heißt (Halb–)Ordnung und wird meist

mit v oder ≤ bezeichnet.

Zum Beispiel ist die bekannte Relation ≤ auf Nk , Q und R eine totale Ordnung. Dass jede

nichtleere Teilmenge von Nk bzgl. ≤ ein kleinstes Element hat, ist äquivalent zum

1.2.4 Satz. (Prinzip der vollständigen Induktion)

Sei M eine Menge und k ∈ N0 derart, daß jedes n ∈ Nk mit m ∈ M für alle kleineren m ∈ Nk

ebenfalls in M liegt. Dann ist Nk eine Teilmenge von M .

1.2.5 Bemerkung. (Praktische Durchführung der vollständigen Induktion)

Um eine Aussage A(m) für alle n ∈ Nk zu beweisen, genügt es, aus der Annahme, daß A(m)

für alle m ∈ Nk mit m < n richtig ist, zu folgern, daß auch A(n) gilt.

Achtung: Zunächst muss A(k) nachgeprüft werden (Induktionsanfang). Meist benutzt man den

Schluss von n auf n+1 :

Gilt A(k) und folgt aus A(n) stets auch A(n+1), so ist A(n) für alle n aus Nk richtig.

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

1.3

5

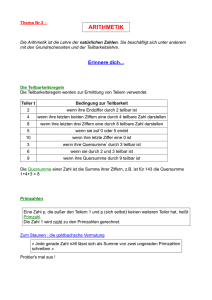

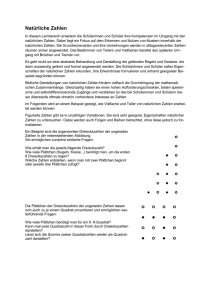

Ganze Zahlen und Teilbarkeit

In diesem Abschnitt wollen wir ein paar der wichtigsten Begriffe und Fakten im Zusammenhang

mit ganzen Zahlen zusammenstellen.

1.3.1 Definition. (Teiler)

Eine ganze Zahl a teilt eine ganze Zahl b (oder a ist ein Teiler von b, oder b ist ein Vielfaches

von a), in Zeichen a | b, falls eine ganze Zahl d mit ad = b existiert.

Gilt für Zahlen a, b, d ∈ Z sowohl d | a als auch d | b, so nennt man d einen gemeinsamen Teiler

von a und b; die größte solche Zahl d wird bezeichnet mit ggT(a, b) oder kurz mit (a, b). Man

sagt, a und b seien teilerfremd, falls ggT(a, b) = 1 gilt (also 1 und −1 die einzigen Teiler von a

und b sind). Entsprechend ist das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b definiert als die

kleinste sowohl durch a als auch durch b teilbare natürliche Zahl, bezeichnet mit kgV(a, b).

1.3.2 Lemma. (Teilbarkeit als Ordnung)

Die Teilbarkeitsrelation ist eine Quasiordnung auf Z und eine Ordnung auf N, d.h. für ganze

Zahlen a, b, c gilt

a | a,

a | b und b | c =⇒ a | c ,

a | b und b | a =⇒ a = b für a, b ∈ N.

Außerdem gilt: d | a und d | b =⇒ d | a ± b und d | ac.

1.3.3 Definition. (Primzahlen)

Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl größer als 1, die außer sich selbst und 1 keine positiven

Teiler hat.

Auf Euklid gehen die folgenden grundlegenden Ideen der Zahlentheorie zurück:

1.3.4 Satz. (Division mit Rest)

Zu ganzen Zahlen a, b mit b > 0 gibt es eindeutige ganze Zahlen q, r mit a = bq +r und 0 ≤ r < b.

Dabei ist q der ganzzahlig abgerundete Quotient ab , und der Rest r ergibt sich aus r = a − bq.

Durch iterierte Division mit Rest kann man rekursiv den ggT zweier ganzer Zahlen bestimmen

(Euklidischer Algorithmus).

1.3.5 Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler von 99 und 78:

99 = 1 · 78 + 21, 78 = 3 · 21 + 15, 21 = 1 · 15 + 6, 15 = 2 · 6 + 3, 6 = 2 · 3 + 0.

Durch rückwärtiges Einsetzen bekommen wir:

3 = 15 − 2 · 6 = 15 − 2 · (21 − 1 · 15) = 3 · 15 − 2 · 21

= 3 · (78 − 3 · 21) − 2 · 21 = 3 · 78 − 11 · 21 = 3 · 78 − 11 · (99 − 1 · 78) = 14 · 78 − 11 · 99.

Somit ist 3 der größte gemeinsame Teiler von 99 und 78, und wir haben ihn als ganzzahlige

Linearkombination dieser Zahlen dargestellt. Dass dies immer geht, zeigt der nächste Satz.

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

6

1.3.6 Satz. (Die Gleichung von Euklid und Bézout)

Zu g = ggT(a, b) gibt es u, v ∈ Z mit ua + vb = g.

Speziell ist 1 genau dann als ganzzahlige Linearkombination zweier ganzer Zahlen darstellbar,

wenn diese teilerfremd sind.

Beweis. Die Menge

I = {ua + vb | u, v ∈ Z}

enthält 0 = 0a + 0b, a = 1a + 0b und b = 0a + 1b. Mit c = ua + vb und d = wa + zb liegt auch

die Summe c + d und die Differenz c − d in I (da c ± d = (u ± w)a + (v ± z)b).

Außerdem liegt auch zc für c ∈ I und jedes z ∈ Z wieder in I (da zc = (zu)a + (zv)b).

Eine Menge mit diesen Eigenschaften nennt man Ideal.

Wegen c ∈ I ⇐⇒ −c ∈ I gibt eine kleinste positive ganze Zahl n ∈ I. Für beliebiges c ∈ I

ergibt Division mit Rest: c = nq + r mit 0 ≤ r < n. Nach unseren obigen Überlegungen folgt

r = c − nq ∈ I, und da n das kleinste positive Element von I war, bleibt nur r = 0 übrig.

Also gilt c = nq, d.h. die Elemente von I sind genau die Vielfachen von n. Insbesondere teilt

n sowohl a als auch b und damit g; also liegt g in I, d.h. g = ua + vb für gewisse u, v ∈ Z.

Gilt au + bv = 1 für ganze Zahlen a, b, u, v, so ist jeder Teiler von a und b auch ein Teiler von

au + bv = 1, d.h. a und b sind teilerfremd (aus dem gleichen Grund übrigens auch u und v).

1.3.7 Folgerung. Ist a ein Teiler von bc und teilerfremd zu b, so ist a ein Teiler von c.

Denn ist ad = bc und ua + vb = 1, so folgt (uc + vd)a = uac + vbc = (ua + vb)c = c.

Nun können wir eine wichtige Eigenschaft der Primzahlen begründen:

1.3.8 Satz. (Charakterisierung der Primzahlen)

Eine natürliche Zahl p > 1 ist genau dann Primzahl, wenn aus p | ab stets p | a oder p | b folgt.

Beweis. Gilt p ∈ P und p | ab, aber nicht p | a, so sind a und p teilerfremd, und es folgt p | b.

Ist umgekehrt die Implikation p | ab =⇒ p | a oder p | b für alle a, b ∈ N erfüllt, so folgt aus

p = ab insbesondere p | ab, also p | a oder p | b, und da andererseits a | p und b | p gilt, muss

a = p oder b = p, also a = 1 sein, d.h. p ist eine Primzahl.

So gerüstet, können wir nun einen der wichtigsten Sätze für den multiplikativen Umgang mit

ganzen Zahlen aufstellen:

1.3.9 Satz. (Fundamentalsatz der Zahlentheorie)

Jede natürliche Zahl n > 1 besitzt eine (bis auf Reihenfolge) eindeutige Primfaktorzerlegung.

Beweis. Zur Existenz: Gäbe es eine Zahl > 1 ohne Primfaktorzerlegung, so auch eine kleinste.

Dieses n könnte keine Primzahl sein (denn Primzahlen p haben die triviale Primfaktorzerlegung p = p), müsste also ein Produkt kleinerer natürlicher Zahlen a, b > 1 sein. Wegen der

Minimalität von n hätten a und b dann Primfaktorzerlegungen, also auch n = ab selbst.

Zur Eindeutigkeit: Wären n = p1 · · · · · pk = q1 · · · · · q` zwei Primfaktorzerlegungen von n und

n minimal mit dieser Eigenschaft, so müsste p1 nach Satz 1.3.8 eine der Primzahlen qj teilen

und dann schon mit dieser übereinstimmen. Nach Division durch p1 = qj erhielte man dann

aber zwei Primfaktorzerlegungen der kleineren Zahl m = n/p1 .

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

7

Und nun noch eine besonders schöne geometrische Anwendung des Fundamentalsatzes. Ein

Pythagoräisches Tripel ist ein Tripel natürlicher Zahlen a, b, c mit a2 +b2 = c2 . Es gibt in diesem

Fall also ein rechtwinkliges Dreieck mit den ganzzahligen Seitenlängen a, b, c. Das bekannteste

Pythagoräische Tripel ist 3, 4, 5 und wurde von ägyptischen Landvermessern schon vor nahezu

4000 Jahren benutzt, um rechte Winkel abzustecken.

t

Z t

Z

t Zt

Z

Zt

t

Zt

Z

t t t t Zt

Aus jedem Pythagoräischen Tripel entsteht ein neues, indem man alle drei Seitenlängen mit

dem gleichen Faktor n ∈ N multipliziert. Um alle Pythagoräischen Tripel zu bekommen, genügt

es also, die sogenannten primitiven Pythagoräischen Tripel a, b, c zu erzeugen, bei denen a und

b (folglich auch a und c, sowie b und c) teilerfremd sind. Der folgende erstaunliche Satz liefert

eine solche Erzeugung auf eindeutige Weise:

1.3.10 Satz. (Primitive Pythagoräische Tripel)

Für alle teilerfremden natürliche Zahlen m und n mit m > n und ungerader Summe m + n ist

a = m2 − n2 , b = 2mn, c = m2 + n2 ein primitives Pythagoräisches Tripel, und jedes entsteht

so auf genau eine Weise (bis auf eventuelle Vertauschung von a und b).

Beweis. Der erste Teil war schon in der Antike bekannt: a = m2 −n2 , b = 2mn, c = m2 +n2 =⇒

a2 +b2 = (m2 −n2 )2 +(2mn)2 = m4 −2 m2 n2 +n4 +4 m2 n2 = m4 +2 m2 n2 +n4 = (m2 +n2 )2 = c2 .

Weiter ist b zu c (und damit zu a) teilerfremd: Ein Primteiler p von b und c wäre auch ein

Teiler von c ± b = (m ± n)2 , also von m ± n und damit sowohl von 2m als auch von 2n, was

nur für p = 2 ginge. Aber das ist ausgeschlossen, wenn m + n nicht durch 2 teilbar ist.

Der zweite Teil geht auf Leonhard Euler (18. Jahrhundert) zurück. Gegeben sei ein primitives

Pythagoräisches Tripel a, b, c, wobei wir annehmen können, a sei ungerade und b gerade (wären

a und b beide ungerade, so wäre a2 + b2 = c2 durch 2, aber nicht durch 4 teilbar).

c + b und c − b sind teilerfremd, denn ein gemeinsamer Primteiler wäre auch Teiler von 2b und

2c, also gleich 2, aber 2 teilt a nicht. Aus a2 = c2 − b2 = (c + b)(c − b) folgt jetzt, dass sowohl

c + b als c − b ein Quadrat ist, etwa c + b = u2 , c − b = v 2 , und u, v sind wie a beide ungerade,

u−v

hingegen u + v und u − v gerade. Für die ganzen Zahlen m = u+v

2 und n = 2 ergibt sich:

m > n, m + n = u, m − n = v,

a = uv = m2 − n2 , c + b = u2 = (m + n)2 , c − b = v 2 = (m − n)2 , b = 2mn, c = m2 + n2 .

Außerdem ist m + n wie c + b = (m + n)2 als Teiler von a ungerade; schließlich sind m und n

teilerfremd (ein gemeinsamer Primteiler wäre auch einer von u und v, also von c + b und c − b).

m n

a

b

c

2

1

3

4

5

3

2

5

12 13

4

1

15

8

17

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

1.4

8

Funktionen

Anschaulich werden durch eine Funktion gewissen Elementen einer Menge solche einer anderen

oder der gleichen Menge „zugeordnet“. Mathematisch präziser ist folgende

1.4.1 Definition. Eine Funktion oder Abbildung von A nach B (oder von A in B) ist eine

Relation F ⊆ A × B, so daß zu jedem a ∈ A genau ein b ∈ B mit a F b existiert. Dieses

eindeutig bestimmte b wird mit F (a) bezeichnet; man sagt, F bildet a auf b ab, und nennt b

das Bild von a unter F . Umgekehrt nennt man a ein (!) Urbild von b unter F . Schreibweise:

F : A −→ B, a 7−→ b .

Es sind also gleichbedeutend: (a, b) ∈ F , a F b, F (a) = b, F : a 7−→ b.

Man nennt A den Definitionsbereich und B das Ziel von F . Für X ⊆ A heißt

F + (X) := {F (x) | x ∈ X}

Bild(menge) von X unter F . Sind keine Missverständnisse zu befürchten, schreibt man auch

F (X) statt F + (X). Für Y ⊆ B heißt andererseits

F − (Y ) := {x ∈ A | F (x) ∈ Y }

Urbild(menge) von Y unter F . Üblich ist auch die Schreibweise F −1 (Y ), im Einklang mit der

Definition der Umkehrrelation F −1 . Diese ist aber im Allgemeinen keine Funktion!

F heißt injektiv, falls aus F (a) = F (a0 ) stets a = a0 folgt.

Im Falle F + (A) = B nennt man F eine surjektive Funktion von A nach B oder kurz eine

Funktion von A auf B. Eine zugleich injektive und surjektive Funktion heißt bijektiv. Beachten

Sie, dass man über Surjektivität nur entscheiden kann, wenn man das Ziel kennt!

1.4.2 Lemma. (Regeln für Bilder und Urbilder)

Für jede Funktion F : A −→ B sowie beliebige Mengensysteme X ⊆ P(A) und Y ⊆ P(B) gilt:

F + ( X ) = {F + (X) | X ∈ X },

F − ( Y) = {F − (Y ) | Y ∈ Y},

F + ( X ) ⊆ {F + (X) | X ∈ X },

F − ( Y) = {F − (Y ) | Y ∈ Y}.

S

T

S

T

S

T

S

T

Für injektives F gilt in der dritten Beziehung die Gleichheit, sonst im Allgemeinen nicht.

1.4.3 Lemma. (Injektive und surjektive Funktionen)

Es sei F eine Funktion von A nach B.

(1) F ist injektiv

⇐⇒ jedes Element von B hat höchstens ein Urbild unter F .

(2)

F ist surjektiv

⇐⇒

jedes Element von B hat mindestens ein Urbild unter F .

(3)

F ist bijektiv

⇐⇒

jedes Element von B hat genau ein Urbild unter F .

(4)

F ist injektiv

⇐⇒

F −1 ist eine Funktion von F (A) nach A.

(5)

F ist bijektiv

⇐⇒

F −1 ist eine Funktion von B nach A.

1.4.4 Lemma. (Komposition von Funktionen)

Ist F eine Funktion von A nach B und G eine Funktion von B nach C, so ist die Komposition

G ◦ F : A −→ C wieder eine Funktion, gegeben durch G ◦ F (a) = G(F (a)).

Sind F : A −→ B und G : B −→ C injektiv (bzw. surjektiv bzw. bijektiv), so auch G ◦ F .

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

9

1.4.5 Bemerkung. Nach 1.2.2 gilt stets H ◦ (G ◦ F ) = (H ◦ G) ◦ F . Aber im Allgemeinen ist

F ◦ G 6= G ◦ F : Beispielsweise erhält man für

F : R −→ R, x 7−→ x + 1 und G : R −→ R, x 7−→ x2 :

F (G(x)) = F ◦ G(x) = x2 + 1, aber G(F (x)) = G ◦ F (x) = x2 + 2x + 1, also F ◦ G(1) 6= G ◦ F (1).

1.4.6 Definition. (Diagonale, Identität)

Für eine beliebige Menge A heißt die Relation

∆A := id A := 1A = {(a, a) | a ∈ A} = {(a, b) ∈ A×A | a = b}

Diagonale oder Identität oder Gleichheitsrelation auf A.

1.4.7 Lemma. id A ist eine Funktion mit id A (a) = a. Für Funktionen F : A −→ B gilt:

F ◦ id A = F = id B ◦ F.

1.4.8 Definition. (Familien, allgemeine kartesische Produkte)

Ist F eine Funktion von I nach B, so schreibt man auch Fi statt F (i) und nennt F eine (durch

I indizierte) Familie, die auch mit (Fi | i ∈ I) oder (Fi )i∈I bezeichnet wird. Dann heißt

Y

Fi := { f : I −→

[

{Fi | i ∈ I} | fi ∈ Fi für jedes i ∈ I}

i∈I

kartesisches Produkt der Fi und jedes f ∈ i∈I Fi eine Auswahlfunktion für (Fi | i ∈ I).

Ist (Fi | i ∈ I) eine Familie von Mengen mit Fi = A für jedes i ∈ I, so ist

Q

AI :=

Y

Fi

i∈I

die Menge der Funktionen von I nach A (nicht umgekehrt!).

Eine Funktion f : Nk −→ A (d. h. ein Element von ANk ) heißt Folge in A.

1.4.9 Bemerkungen.

(1) Meist „starten“ Folgen bei 0 oder 1, haben also den Definitionsbereich N0 oder N.

(2) An ist die Menge der Funktionen f von n nach A. Da solche Funktionen durch ihr „Bildtupel“ (f1 , f2 , . . . , fn ) festgelegt sind, „identifiziert“ man f mit (f1 , f2 , . . . , fn ) ∈ An . Umgekehrt bestimmt jedes solche n–Tupel genau eine Funktion f : n −→ A. Die Menge An ist also

Q

im wesentlichen die gleiche wie An . Analog darf man F1 × · · · × Fn mit i∈n Fi identifizieren.

(3) Eine Folge (fn | n ∈ N0 ) ist eindeutig festgelegt, wenn die „Anfangswerte“ f0 , . . . , fk−1

bekannt sind und jedes fn mit n ∈ Nk mit Hilfe der fm für m < n definiert bzw. berechenbar

ist („rekursive Definition“ oder „Definition mittels vollständiger Induktion“).

(4) Für viele mathematische Beweise benötigt man das einleuchtende Auswahlaxiom, das besagt, dass es zu jeder Familie nichtleerer Mengen eine Auswahlfunktion gibt.

1.4.10 Beispiele.

0! := 1,

(1) Die Fakultät n! ist (rekursiv) definiert durch

n! := (n − 1)! · n

(n > 0).

(2) Die Fibonacci–Folge (fn ) ist (rekursiv) definiert durch

f0 := 1,

f1 := 1,

fn := fn−1 + fn−2

(n > 1).

KAPITEL 1. GRUNDLAGEN

10

1.4.11 Definition. (gleichmächtig, endlich, abzählbar)

Zwei Mengen heißen gleichmächtig, falls eine Bijektion zwischen ihnen existiert.

Eine Menge heißt endlich, wenn sie zu einem n mit n ∈ N0 gleichmächtig ist.

Zu N0 gleichmächtige Mengen heißen abzählbar unendlich.

Eine Menge A heißt abzählbar, wenn eine Surjektion von N0 auf A existiert.

1.4.12 Bemerkung. Mit ]A oder |A | bezeichnet man die Anzahl der Elemente einer Menge A,

genannt Kardinalität oder Mächtigkeit der Menge. Zwei Mengen sind genau dann gleichmächtig,

wenn sie die gleiche Mächtigkeit haben. Zum Beispiel gilt ] n = n = ]{0, · · · , n−1}, sowie

]N = ]Z = ]Q 6= ]R = ]C,

d.h. N ist gleichmächtig zu Z und zu Q, aber nicht zu R, während R zu C gleichmächtig ist.

1.4.13 Satz. (Mächtigkeitsformeln)

Für endliche Mengen A, B gelten folgende Gleichungen:

(1) ]A + ]B = ](A ∪ B) + ](A ∩ B).

(2) ](A × B) = ]A · ]B.

(3) ](AB ) = ]A]B .

1.4.14 Satz. (Selbstabbildungen endlicher Mengen)

Für jede Funktion F von einer endlichen Menge E in E gilt:

F injektiv ⇐⇒ F surjektiv ⇐⇒ F bijektiv.

1.4.15 Definition. (Partitionen)

Eine Partition oder Zerlegung einer Menge A ist ein System Z nichtleerer Teilmengen von A, so

daß jedes Element von A zu genau einer der Mengen aus Z gehört. Ist ∼ eine Äquivalenzrelation

auf A, so bezeichnet

∼ a := [a]∼ := [a] := {b ∈ A | a ∼ b}

die Äquivalenzklasse von a. Die Menge dieser Äquivalenzklassen bezeichnet man mit A/ ∼.

1.4.16 Satz. (Äquivalenzrelationen und Partitionen)

(1) Für jede Äquivalenzrelation ∼ auf A ist A/ ∼ eine Partition Z.

(2) Für jede surjektive Funktion F : A −→ B definiert a ∼ a0 : ⇐⇒ F (a) = F (a0 )

eine Äquivalenzrelation ∼ auf A mit A/ ∼ = {F − ({b}) | b ∈ B}.

(3) Für eine Partition Z von A sei F (a) derjenige „Block“ Z ∈ Z, der a enthält.

Dann ist F : A −→ Z eine surjektive Funktion mit Z = {F − ({Z}) | Z ∈ Z}.

1.4.17 Folgerung. Folgende Aussagen über ein Mengensystem Z ⊆ P(A) sind äquivalent:

S

(a) Z ist eine Partition von A, d. h. Z = A und für X, Y ∈ Z gilt X ∩ Y 6= Ø ⇐⇒ X = Y.

(b) Es gibt (genau) eine Äquivalenzrelation ∼ auf A mit Z = A/ ∼.

(c) Es gibt eine surjektive Funktion F : A −→ B mit Z = {F − ({b}) | b ∈ B}.

Äquivalenzrelationen und Partitionen entsprechen einander also bijektiv.