Festkörperphysik

Werbung

Festkörperphysik

Juni 2010

Die Festkörperphysik ist die wohl umfangreichste Einzeldisziplin der gegenwärtigen Physik,

mit Tausenden von aktiven Forschern und einer nahezu unüberschaubaren Zahl von Publikationen. Die stürmische Entwicklung der Festkörperphysik begann in den 1930er Jahren,

also nach der Etablierung der Quantentheorie (obwohl natürlich auch schon früher feste

Stoffe das Interesse der Forscher geweckt haben, insbesondere in der Chemie und Materialkunde). Diese Entwicklung hält bis heute an; in der Tat ist die Festkörperphysik dasjenige

Gebiet der Physik, das am Stärksten unseren Alltag beeinflusst. Man denke an die Erfindung des Transistors, der Magnetspeichertechnik, an hochfeste Werkstoffe, etc. Gemessen

am Umfang des Stoffgebiets kann diese Vorlesung nur einen ganz kleinen Ausschnitt beleuchten.

1

Chemische Bindung in Festkörpern

Was hält die Atome oder Moleküle eines Festkörpers zusammen? Um das zu verstehen,

braucht man auf jeden Fall die Quantentheorie. Man erreicht eine grobe Typisierung der

Festkörper, indem man verschiedene Bindungstypen unterscheidet (siehe Ibach-Lüth, Kap.

1). Das ist praktisch, aber nicht streng durchführbar. Die Metallbindung, die kovalente

Bindung und die Ionenbindung sind streng genommen nur verschiedenen Grenzfälle, bei

denen jeweils an anderer Effekt den Hauptbeitrag zur Bindungsenergie bringt. Aus quantenmechanischer Perspektive werden sie mit den gleichen Methoden behandelt.

Kovalente Bindung: Zwischen Nachbaratomen in einem kovalenten Festkörper besteht

eine chemische Bindung ähnlich zu der Molekülbindung. Es gibt Paare von Elektronen (mit entgegengesetztem Spin), die sich hauptsächlich auf der Verbindungsachse

zwischen zwei Atomen aufhalten.

Beispiele: Diamant, Silizium

Metallbindung: Im Gegensatz zur kovalenten Bindung ist die Wellenfunktion der Valenzelektronen über viele Atome ausgedehnt. Für das Zustandekommen der Bindungsenergie ist zu einem großen Teil die Absenkung der kinetischen Energie der Elektronen

1

verantwortlich, die dann auftritt, wenn die Wellenfunktion räumlich stark ausgedehnt

ist (nachzulesen im Kapitel über Molekülphysik).

Beispiele: Alkalimetalle wie Na und K, Münzmetalle (Cu, Ag, Au). (Die “harten“

Metalle wie Fe weisen zugleich metallische und kovalente Bindungen auf.)

Ionenbindung: Die elektrostatische Anziehung zwischen positiven und negativen Ionen

ist im Wesentlichen für den Zusammenhalt des Kristalls verantwortlich. Zugleich

gibt es kurzreichweitige abstoßende Kräfte quantenmechanischen Ursprungs, die einen

Mindestabstand der Nachbaratome erzwingen.

Beispiel: Kochsalz, MgO (Bei den meisten Oxiden bestehen allerdings Ionenbindung

und kovalente Bindung nebeneinander. Beispiel: Quarz = SiO2 )

van der Waals-Bindung: Der Festkörper besteht aus elektrisch neutralen Atomen oder

Molekülen, die untereinander keine chemische Bindung eingehen können. Trotzdem

gibt es (relative schwache) elektrische Anziehungskräfte: In Folge der “Ortsunschärfe“

des Elektrons in der Quantenmechanik unterliegt die elektronische Ladungsdichte

gewissen Schwankungen. Diese rufen (ähnlich wie bei der elektrostatischen Influenz)

ungleichnamige Schwankungen in Nachbarmolekülen hervor, und daraus resultiert

eine Anziehung.

Beispiele: (Paraffin-)Wachs, polymere Kunststoffe, viele biologische Stoffe

Wasserstoff-Brückenbindung: Sonderform der chemischen Bindung, die nur zwischen

Atomen der Elemente O, N und F auftritt, wenn sich zwischen ihnen ein WasserstoffAtom befinden. Zum Verständnis der Ursachen konsultiere man ein Lehrbuch der

Chemie. Die Stärke der Wasserstoffbrückenbindung kann über einen weiten Bereich

variieren, liegt aber im Allgemeinen zwischen der kovalenten und der van-der-WaalsBindung.

Beispiele: Wasser, Proteine, Bindung zwischen den Strängen des Erbsubstanz-Moleküls

DNA

2

Kristallographie

Einer Beschreibung im Rahmen der Theoretische Physik am besten zugänglich sind kristalline Festkörper, bei denen die atomaren oder molekularen Bausteine periodisch angeordnet

sind. Manche Stoffe kommen bereits in der Natur als Einkristalle vor (Beispiel: Diamant,

Quarz); andere lassen sich in dieser Form züchten. Die Werkstoffe des Alltags sind oft

polykristallin, das heißt sie bestehen aus kleinen, mikrometer- bis millimeter-großen, zueinander unregelmäßig ausgerichteten Kristallen. Festkörper ganz ohne kristalline Ordnung

(z.B. Wachs) bezeichnet man als amorph. Bei manchen amorphen Stoffen, die von den

Physikern als Gläser bezeichnet werden (auch wenn sie nicht transparent sind), handelt es

sich eigentlich um unterkühlte, sehr zähe Flüssigkeiten.

2

Die periodische Anordnung der Bausteine in einem Kristall bezeichnet man als Kristallgitter (siehe Ibach-Lüth, Kap. 2). Man kann das Kristallgitter gedanklich aufbauen durch

“Kopieren und Verschieben“ eines kleinsten Elements, der Einheitszelle des Kristalls. Die

Einheitszelle wird durch die drei Gittervektoren ~a1 , ~a2 , ~a3 aufgespannt. Das Translationsgitter des Kristalls besteht, mathematisch gesprochen, aus der Menge aller Punkte, die

sich durch Linearkombination von ganzzahligen Vielfachen der Gittervektoren darstellen

lassen:

~ = n ~a1 + m ~a1 + o ~a3

R

(1)

Die Wahl der Einheitszelle ist nicht eindeutig. Durch zusätzliche Anforderungen kann man

jedoch eine eindeutige Definition erreichen; man bezeichnet die so erhaltene Einheitszelle

dann als die Wigner-Seitz-Zelle des Kristalls. Die Punkte, die auf der Oberfläche der

Wigner- Seitz-Zelle liegen, sind von (mindestens) zwei Punkten des Translationsgitters

gleich weit entfernt. Die Punkte im Inneren der Wigner-Seitz-Zelle eines Gitterpunkts liegen

näher an diesem Gitterpunkt als an jedem anderen.

Je nach dem Material, das uns interessiert, kann die Einheitszelle mehr als ein Atom enthalten. In der Kristallographie bezeichnet man alle Atome, die in einer Einheitszelle liegen,

als die Basis. (Man beachte, dass dieser Begriff vom Sprachgebrauch in der Mathematik

abweicht.)

Abgesehen von der genauen Ausgestaltung der Basis, für die natürlich unbegrenzt viele

Möglichkeiten bestehen, gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Kristallstrukturen. Man

kann sie klassifizieren unter Zuhilfenahme der Konzepte der Gruppentheorie aus der Mathematik. Die Klassifizierung benutzt die Begriffshierarchie Kristallsystem – BravaisGitter – Raumgruppe. Bei den Oberbegriffen Kristallsystem und Bravais-Gitter wird

die Basis nicht betrachtet, sondern nur das Translationsgitter.

Kristallsystem Für das Kristallsystem ist ausschlaggebend, welche Symmetrieeigenschaften (= Verhalten unter Spiegelungen und Drehungen) das Translationsgitter hat. Es

gibt 7 Kristallsysteme; das wichtigste ist das kubische.

Bravais-Gitter Zur Klassifizierung aller Punktmengen, die der Gleichung (1) genügen,

reicht der Begriff des Kristallsystems nicht aus. Zum Beispiel kann man in einem

kubischen Gitter im Zentrum der würfelförmigen Einheitszelle einen Gitterpunkt

hinzufügen. Die Symmetrieeigenschaften bleiben dadurch unverändert, aber man bekommt ein neues Translationsgitter, das wiederum Gl. (1) genügt, mit anderen Gittervektoren.

Die Bravais-Gitter erlauben eine eindeutige Klassifizierung aller Punktmengen, die

durch Gl. (1) erzeugt werden. Entscheidend für die Definition eines Bravais-Gitter

ist: Wenn man auf einem beliebigen Gitterpunkt “steht“ und in eine vorgegebene

Richtung blickt, sieht ein Bravais-Gitter von jedem Gittterpunkt aus gleich aus.

Es gibt insgesamt 14 Bravais-Gitter. Davon gehören 3 zum kubischen Kristallsystem:

3

Abbildung 1: zweidimensionales Waben-Gitter und zugehöriges reziprokes Gitter mit erster

Brillouinzone (dünn umrandetes Sechseck)

das einfach-kubische, das kubisch-raumzentrierte (bcc) und das kubisch-flächenzentrierte Bravais-Gitter.

Raumgruppe Zur Bestimmung der Raumgruppe werden die Symmetrieeigenschaften des

Kristallgitters einschließlich der Basis betrachtet. Außer Spiegelungen und Drehungen hat man auch die Gleitspiegelung und die Schraubenachse als Symmetrielemente.

Es gibt 230 verschiedene Raumgruppen.

Aufgabe: Betrachten Sie die Abbildung des Kochsalzkristalls (z.B. in Herrn Mergels Folien). Zu welchem Kristallsystem gehört er? Was ist sein Bravais-Gitter? Wie viele Atome

benötigt man mindestens als Basis? Wenn Sie die Raumgruppe herausfinden wollen, können

Sie auf die Seite http://www.cryst.ehu.es schauen.

Zu jedem Kristallgitter lässt sich das reziproke Gitter konstruieren (Ibach-Lüth, Abschnitt 3.2). Die reziproken Gittervektoren ~b1 , ~b2 und ~b3 , definiert durch

~bi = 2π/Ω (~aj × ~ak ),

{ijk}={123} und zyklische Permutationen der Indices,

(2)

stehen senkrecht auf jeweils zwei der Gittervektoren ~a1 , ~a2 und ~a3 . Das Volumen der Einheitszelle im Ortsraum ist Ω = det(~a1 , ~a2 , ~a3 ). Die Einheitszelle im reziproken Raum, die

z.B. durch die ~bi aufgespannt wird, bezeichnet man als Brillouinzone (Ibach-Lüth, Abschnitt 3.5). Die Wigner-Seitz-Zelle des reziproken Gitters wird als die erste Brillouinzone

bezeichnet.

Aufgabe: Ist das Waben-Gitter ein Bravais-Gitter? Warum nicht? Was ist die Basis dieses

Gitters?

4

Eine Welle ist durch ihren Wellenvektor ~k bestimmt. Wenn man Wellen in einem Kristall

betrachtet, spezialisiert man sich in der Regel auf solche, die bzgl. der Einheitszelle periodischen Randbedingungen genügen. Man kann zeigen: Solche Wellen haben gerade einen

Wellenvektor ~k, der Gl. (3) erfüllt, d.h. der ein Element des reziproken Gitters ist.

2.1

Millersche Indices

Drei Punkte des Translationsgitters, die nicht auf einer Geraden liegen, definieren eine

Ebene, eine sog. Netzebene des Kristalls. Es lässt sich eine Schar von parallelen Netzebenen

definieren, so, dass alle Punkte des Translationsgitters auf einer der Netzebenen liegen. Es

gibt zwei äquivalente Möglichkeiten, eine Netzebenenschar zu spezifizieren:

1. Eine Netzebene schneidet von jeder der drei Koordinatenachsen ein Stück ab, das

ein ganzzahliges Vielfaches (m, n, o-faches) des zugehörigen Gittervektors ist (siehe Ibach-Lüth Abb. 3.5). Durch Erweitern des Tripels (1/m, 1/n, 1/o) mit einem

ganzzahligen Faktor p erhält man ein Tripel (h = p/m, k = p/n, l = p/o) von teilerfremden ganzen Zahlen. (h, k, l) werden als Miller-Indices bezeichnet, und liefern

eine eindeutige Spezifikation der Netzebeneschar. (Anmerkung: Zwischen der so definierten Netzebene und dem Koordinatenursprung liegen p − 1 weitere Ebenen der

gleichen Netzebenenschar.)

~ charakte2. Die Netzebenenschar wird durch ihren (gemeinsamen) Normalenvektor G

risiert. Dieser ist ein ganzzahliges Vielfaches der reziproken Gittervektoren,

~ = h ~b1 + k ~b2 + l ~b3

G

(3)

wobei (h, k, l) die Miller-Indices der Netzebenenschar sind. Der Abstand zweier be~

nachbarter Netzebenen dieser Schar ist d = 2π/|G|.

2.2

Braggsche Deutung der Beugungsbedingung

Konstruktive Interferenz bei der Beugung von Röntgenstrahlung an einem Kristall tritt

genau dann auf, wenn sich der Wellenvektor bei der Beugung genau um einen Vektor des

reziproken Gitters ändert (Ibach-Lüth, Abschnitt 3.3 und 3.4). Das ist gerade dann der Fall,

wenn die Netzebenenschar wie ein Spiegel für die Röntgenstrahlung wirkt (Winkel = −θ

bzw. = θ zwischen der Netzebene und dem einfallenden bzw. reflektierten Strahl), und

der Gangunterschied zweier, an benachbarten Netzebenen reflektierten Strahlen gerade

ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist. Dies ist die Braggsche Bedingung für

konstruktive Interferenz der gebeugten Wellen:

nλ = 2d sin θ,

n ganzzahlig

5

(4)

Der Experimentator legt durch die Geometrie (relative Ausrichtung des einfallenden Strahls

und des Detektors relativ zum Kristall) fest, an welchen Netzebenen gebeugt wird. Der detektierte Reflex kann eindeutig durch einen Miller-Index bezeichnet werden. Der MillerIndex bezeichnet sowohl den Normalenvektor der Netzebenenschar (im Ortsraum) als

auch den Impulsübertrag des Röntgenquants an das Gitter (in Vielfachen der Vektoren

~bi der Einheitszelle im reziproken Raum). Bei manchen Kristallstrukturen, insbesondere

bei den kubisch-flächenzentrierten und den kubisch-raumzentrierten Kristallen, sind nicht

alle Netzebenenscharen mit einem Beugungsreflex verbunden. Dies liegt daran, dass für

manche Netzebenenscharen, d.h. für manche Kombinationen von Miller-Indices, destruktive Interferenz zwischen den an benachbarten Netzebenen reflektierten Strahlen auftritt.

3

Gitterschwingungen

Bei einer gegebenen Temperatur sind die Atome eines Festkörpers nicht in Ruhe, sondern

führen Schwingungen um ihre Gleichgewichtslage aus. Bei einem Kristall sind die Gleichgewichtslagen identisch mit den Gitterpunkten des Kristallgitters. In einem perfekten Kristall breiten sich die Schwingungen in Form von Wellen aus. Die Dynamik der Atome ist

prinzipiell quantenmechanisch zu behandeln. Im Sinne des Welle-Teilchen-Dualismus der

Quantenmechanik kann man eine Welle auch als eine besondere Form von Teilchen ansehen.

Man sagt, dass den Anregungen des Kristallgitters gewisse Quasi-Teilchen entsprechen, die

Phononen. Schallwellen, die sich in einem Festkörper ausbreiten, sind ein Beispiel für

Phononen. Auch in einem amorphen Festkörper führen die Atome Schwingungen um die

Gleichgewichtslage aus; in diesem Falle werden sich die Schwingungen jedoch nicht immer

als Wellen ausbreiten, sondern können auf bestimmte Atomgruppen oder Raumgebiete

beschränkt bleiben.

Bei der Berechnung der Phononen gibt es Analogien zur Behandlung der Molekülschwingungen: Auch für Phononen benutzt man die Born-Oppenheimer-Näherung. Sie ist nicht

streng gültig; wenn man die Zusatzterme nicht mehr vernachlässigt, erhält man zusätzliche Terme, die in diesem Kontext als Elektron-Phonon-Kopplung bezeichnet werden.

Elektronen und Phononen können Energie miteinander austauschen. Bei Raumtemperatur

ist der elektrische Widerstand eines Metalls in den meisten Fällen durch die ElektronPhonon-Kopplung dominiert: Die von der angelegten elektrischen Spannung beschleunigten Elektronen streuen an den Phononen, wobei man sich die Phononen als Quasiteilchen

vorstellen kann, mit denen die Elektronen kollidieren.

Die Potentialenergiefläche, die sich im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung ergibt,

wird im Sinne einer Taylor-Entwicklung um die Gleichgewichtslage (das Potentialminimum)

entwickelt (Ibach-Lüth, Abschn. 4.1). Dabei geht man meistens bis zur zweiten Ordnung,

d.h. bis zum quadratischen Term in der Auslenkung un des Atoms. Für manche physikalischen Effekte sind aber auch die höheren Terme der Entwicklung wichtig, z.B. für die

Wärmeausdehnung der Festkörper sowie für ihre Wärmeleitfähigkeit.

6

3.1

Dispersionsrelation für Phononen

Für jedes Wellenphänomen gibt es einen naturgesetzlichen Zusammenhang zwischen der

Frequenz der Welle und dem Wellenvektor. Dieser Zusammenhang ω(~k) wird als Disperisonsrelation bezeichnet. Als vereinfachtes Modell für das dreidimensionale Kristallgitter

wird oft eine eindimensionale Kette betrachtet. Die Kette besteht aus Massen m, die durch

Federn mit der Federkonstante D verbunden sind. Wir betrachten Auslenkungen der Massen in Richtung des Wellenvektors ~k entlang der Kette, also sog. longitudinale Wellen.

Die Federn sollen dem Hookschen Gesetz genügen; mit anderen Worten: Wir betrachten

longitudinale Phononen in harmonischer Näherung.

Die gekoppelten Bewegungsgleichungen für die Massen lauten

mün − D (un+1 − un ) − (un − un−1 ) = 0

(5)

Man erhält ein geschlossenes Gleichungssystem, indem man N Massen mit periodischen

Randbedingungen betrachtet (d.h. eine geschlossene Kette). Mit dem Ansatz

un (t) = Ceikna e−iωt

(6)

erhält man Lösungen der Bewegungsgleichung in Form von ebenen Wellen, falls

ω2 = 2

D

D

(1 − cos ka) = 4 sin2 (ka/2)

m

m

(7)

Dies ist die Dispersionrelation. Wie bei allen Wellenphänomenen, so gilt auch hier, dass

sich ein Wellenpaket mit der Gruppengeschwindigkeit

vg =

dω

dk

(8)

ausbreitet. Bei einer Schallwelle handelt es sich physikalisch um komprimierte bzw. gedehnte Bereiche des Gitters, die sich durch den Kristall bewegen, wobei diese Bereiche sehr viel

größer als die atomaren Abstände sind. Eine solche Kompression oder Dehnung, also eine

lokale Volumenänderung, entspricht immer einer longitudinalen Welle. Der Wellenvektor

einer Schallwelle ist betragsmäßig sehr viel kleiner als die Abmessungen der Brillouinzone.

Folglich erhält man die Schallgeschwindigkeit als

vSchall = lim

|k|→0

dω

dk

(9)

Etwas komplizierter sind die Verhältnisse, wenn man eine Kette betrachtet, die abwechselnd

aus zwei verschiedenen Massen M und m besteht (Ibach-Lüth, Abschn. 4.3). In diesem

Fall kann man die Bewegungsgleichungen nur“ bis auf ein System von zwei gekoppelten

”

Gleichungen reduzieren.

−M ω 2 + 2D −2D cos(ka/2)

C1

=0

(10)

−2D cos(ka/2) −mω 2 + 2D

C2

7

Dies kann auch als ein Eigenwertproblem für den Eigenwert ω aufgefasst werden. Es gibt

zwei qualitativ verschiedene Lösungen, die zu zwei Zweigen der Disperionsrelation führen.

Der akustische Zweig verhält sich qualitativ ähnlich wie die Kette aus gleichen Massen.

Der optische Zweig hat höhere Frequenzen und eine geringere Dispersion (Das bedeutet:

Die Frequenz des optischen Zweiges hängt weniger vom Wellenvektor ab.) Die charakteristischen Merkmale der beiden Zweige sind: Im akustischen Zweig bewegen sich bei

betragsmäßig kleinem ~k zwei benachbarte Massen gleichphasig, im optischen Zweig gegenphasig. 1 Am Rande der ersten Brillouinzone ist hingegen das Bewegungsmuster im

akustischen und im optischen Zweig ähnlich. In einem Kristall mit zweiatomiger Basis,

aber gleichen Massen kann sogar der Fall auftreten, dass sich akustischer Zweig und optischer Zweig am Rand der ersten Brillouinzone berühren; bei verschiedenen Massen bleiben

optischer und akustischer Zweig aber stets durch eine Energielücke getrennt.

Wenn man von der eindimensionalen Kette zum realistischen dreidimensionalen Gitter

übergeht, muss man beachten, dass die Auslenkungen der Atome nun auch senkrecht auf

dem Wellenvektor ~k stehen können. Solche Moden bezeichnet man als transversal; es

gibt zwei solche Moden. Die transversalen akustischen Moden bewirken keine lokale Volumenänderung, und haben normalerweise eine niedrigere Frequenz als die longitudinal

akustische Mode. In Kristallen mit einer Basis aus nb Atomen gibt es zusätzlich 3(nb − 1)

optische Moden, d.h. auch bei den optischen Moden gibt es eine longitudinale und zwei

transversale. Charakteristisch für die optischen Moden ist ferner, dass ihre Frequenz auch

bei |~k| = 0, also im Zentrum der Brillouinzone, endlich bleibt, während die Frequenzen der

akustischen Zweige dort gegen Null streben. Die saubere Trennung zwischen transversalen

und longitudinalen Moden ist im dreidimensionalen Kristall nur entlang der Richtungen

hoher Gittersymmetrie möglich; für beliebige Richtungen von ~k bekommt man Moden, die

gemischten transversalen und longitudinalen Charakter haben können.

Eigentlich hätten wir zur Berechnung der Gitterschwingungen die Atomkerne quantenmechanisch behandeln müssen. Die obigen Dispersionsrelationen bleiben aber auch in der

quantenmechanischen Behandlung gültig. Als Folge der Quantentheorie ergibt sich, dass

die Energie eines bestimmten Phonons proportional zu seiner Frequenz ist, ähnlich wie

auch die Energie des Lichtquants propotional zur Frequenz des Lichts ist. Die Energie in

einer bestimmten Schwingungsmode, charakterisiert durch den Wellenvektor ~k und die Frequenz ω, muss immer ein ganzzahliges Vielfaches des Energiequants ~ω(~k) sein, zuzüglich

der Nullpunktsenergie des harmonischen Oszillators.

1

Letzteres gibt dem optischen Zweig seinen Namen: In Ionenkristallen können bestimmte Gitterschwingungen, bei denen sich positive und negative Ionen gegenphasig bewegen, mit Hilfe von elektromagnetischer

Strahlung, also optisch, angeregt werden. Die Bezeichnung optisches Phononen“ hat sich allgemein ein”

gebürgert, auch wenn eine Anregung mit Hilfe von Licht nicht möglich ist.

8

3.2

Thermodynamik der Gitterschwingungen

Die Wärmeenergie äußert sich bei Kristallen als eine ungeordnete Bewegung der Atome

um ihre Gleichgewichtslage. Dies kann man sich so vorstellen, dass eine zufällige Anzahl

verschiedener Phononen angeregt ist. Durch die Zufälligkeit unterscheidet sich die Wärmebewegung von der Anregung einer einzigen Phonon-Mode, wie sie beispielsweise in einer

Schallwelle vorliegt. Die innere Energie eines Kristalls ist

X

1

~

U=

~ω(k) n~k +

,

(11)

2

~k

wobei n~k die Zahl von angeregten Phononen mit Wellenvektor ~k ist. Diese ist eine nicht determinierte ganze Zahl, die im thermodynamischen Gleichgewicht eine Funktion der Temperatur ist. Die Wahrscheinlichkeit, ein Phonon der Energie ~ω(~k) anzuregen, folgt der

Boltzmann-Verteilung (siehe Notizen zur Thermodynamik, 2.2),

∞

X

1

~ω(n + 1/2)

~ω(n + 1/2)

Pn = exp −

mit

Z=

exp −

(12)

Z

kB T

kB T

n=0

Im thermischen Gleichgewicht können sich in einer Schwingungsmode jede beliebige Anzahl

nk = 1, · · · ∞ an Quanten befinden. Anders gesagt: Jeder Phonon-Zustand kann beliebig

oft besetzt sein. Immer wenn (nicht wechselwirkende) quantenmechanische Anregungen

sich in dieser Weise verhalten, resultiert daraus die Bose-Einstein-Verteilung. Anders

ausgedrückt: Die Phononen gehören zu einer bestimmten Familie von (Quasi-)Teilchen,

den Bosonen, welche die Eigenschaft haben, dass sich beliebig viele davon im gleichen

quantenmechanischen Zustand befinden können. Man erhält die mittlere Besetzung hni

im thermodynamischen Gleichgewicht, indem man eine geometrische Reihe aufsummiert

(Ibach-Lüth, Abschn. 5.2).

1

hni = ~ω/(k T )

(13)

B

e

−1

Mit diesen Kenntnissen kann man die innere Energie und die spezifische Wärme eines

Kristalls berechnen (Ibach-Lüth, Abschn. 5.3). Bei großen Temperaturen ist die mittlere Besetzungswahrscheinlichkeit proportional zur Temperatur (Taylorentwicklung von hni

bzgl. (kB T )−1 ). Die spezifische Wärme ist dann unabhängig von der Temperatur und

strebt gegen den Grenzwert 3nB N kB /V , wobei N die Zahl der Einheitszellen ist, aus

der das Kristallvolumen V aufgebaut ist, und nB die Anzahl der Atome in der Basis.

Diesen Hochtemperatur-Grenzwert bekommt man auch einfach, indem man das Äquipartitionsprinzip anwendet (siehe Notizen zur Thermodynamik, Abschnitt 2.3). Bei niedrigen

Temperaturen ist das klassische Äquipartitionsprinzip jedoch nicht anwendbar, weil dann

die mittlere Besetzungszahl hni klein (von der Größenordnung Eins) ist, und sich so die

quantenmechanischen Eigenschaften der Materie bemerkbar machen. Im Grenzfall T → 0

findet man, dass die spezifische Wärme gemäß einem T 3 -Gesetz anwächst.

9

4

Elektronische Struktur von Festkörpern

Die Eigenschaften eines Festkörpers, wie z.B. seine Härte, elektrische Leitfähigkeit oder

optische Eigenschaften sind letztlich alle auf die elektronische Struktur zurückzuführen.

Darum nimmt die Berechnung der elektronischen Struktur eine zentrale Stellung in der

Festkörperphysik ein. Wenn wir einmal die Born-Oppenheimer-Näherung als gültig betrachten, müssen wir “nur noch“ die Schrödinger-Gleichung für alle Elektronen lösen. Die

Elektronen “spüren“ dabei das elektrostatische Potential der Atomkerne, die als fest an

ihren Gitterpositionen angenommen werden, sowie die Coulomb-Abstoßung untereinander.

Dieses mathematische Problem ist allerdings viel zu kompliziert, um es lösen zu können.

Häufig betrachtet man die Elektronen im Festkörper in der Näherung unabhängiger, nicht

wechselwirkender Teilchen (Ibach-Lüth, Kapitel 6). Es gibt zwei verschiedene Argumentationslinien: Zum Einen interessiert man sich oft nur für den Grundzustand der Elektronen;

und man kann zeigen, dass man dann die Elektron-Elektron-Wechselwirkung wie ein effektives Potential behandeln kann (Dichtefunktionaltheorie). Bei anderen Fragestellungen,

z.B. die Leitfähigkeit betreffend, kann man die Wechselwirkung der Elektronen untereinander zwar nicht vernachlässigen, aber man kann wieder bestimmte quantenmechanische

Quasiteilchen einführen, in deren Konstruktion wesentliche Aspekte der Wechselwirkung

bereits schon verarbeitet sind. Diese Quasiteilchen haben dann evtl. von den freien Elektronen abweichende Eigenschaften (z.B. eine andere Masse m∗ 6= me ), können aber in erster

Näherung wiederum als nicht wechselwirkend angesehen werden. In beiden Argumentationslinien gelangt man zu einem quantenmechanischen Einteilchen-Bild, mit dem man dann

mathematisch etwas leichter weiterarbeiten kann. Dennoch muss man immer im Gedächtnis behalten, dass die Vorstellung unabhängiger Elektronen im Festkörper eine (ziemlich

drastische) Näherungsannahme ist. Bestimmte physikalische Phänomene, wie z.B. den Magnetismus oder die Supraleitung, kann man nur verstehen, wenn man über dieses (allzu)

einfache Bild hinausgeht.

Im Einteilchenbild der Elektronen kann man zwischen Rumpfelektronen und Valenzelektronen unterscheiden. Die Ersteren sind so stark an ein bestimmtes Atom gebunden (sie

befinden sich in einem energetisch tiefliegenden atomaren Energieniveau), dass man sie

einfach einem bestimmten Atom zuordnen kann. Die Wellenfunktion der Valenzelektronen

ist dagegen über viele Atome (in Metallen über den ganzen Kristall) ausgedehnt. In der

Regel werden die Elektronen in der äußersten Schale der (freien) Atome beim Übergang

zum Festkörper als Valenzelektronen behandelt. Die Rumpfelektronen bewirken, dass das

elektrostatische Potential des Kerns abgeschirmt wird bis auf einen Rest, der viel flacher

(weniger räumlich veränderlich) ist, als das Potential der Atomkerne alleine.

In einem perfekten Kristall bewegen sich die Valenzelektronen in einem räumlich periodischen Potential. Die Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen in einem periodischen Potential besitzt nur Lösungen für bestimmte Energie-Eigenwerte. Für andere Werte der Energie

hat die Schrödinger-Gleichung keine (periodischen) Lösungen. Wenn man die elektronische

Struktur im Einteilchenbild diskutiert, spricht man deshalb oft von Energiebändern: Ein

10

Band ist ein bestimmtes Intervall auf der Energieachse, in dem Lösungen existieren. Bänder

können überlappen, oder durch eine Energielücke getrennt sein.

4.1

Metalle mit nahezu unabhängigen Valenzelektronen

Im Folgenden wollen wir einfache Metalle (z.B. Alkali- und Münzmetalle) etwas genauer

betrachten. Diese haben nur ein Valenzelektron pro Atom. Das Potential, dass die Valenzelektronen spüren, ist so flach, dass man es als räumlich konstant ansehen kann. Die Lösung

der Schrödinger-Gleichung in einem konstanten Potential sind ebene Wellen.

Frage: Wenn wir den Festkörper als unendlich ausgedehnt2 betrachten, wie viele solche

Lösungen gibt es dann bezogen auf ein bestimmtes Kristallvolumen?

Die Antwort darauf gibt die elektronische Zustandsdichte. Wir brauchen eine Methode,

um die Ebene-Welle-Lösungen abzuzählen (siehe Ibach-Lüth, Abschn. 6.1). Da der Kristall

periodisch ist, fordert man üblicherweise, dass die Wellen periodischen Randbedingungen

auf der Einheitszelle genügen3 . Betrachten wir der Einfachheit halber eine würfelförmige

Einheitszelle mit dem Volumen Ω = a3 . Die Wellenfunktion exp(ikx x) ist periodisch auf

dem Intervall [0, a], wenn

kx = nx

2π

a

mit

nx

ganze Zahl;

(14)

und Gleiches gilt für ky und kz mit unabhängigen ganzen Zahlen ny und nz . Die Wellenvektoren liegen also auf einem diskreten Gitter; wir können sie in der Reihenfolge aufsteigender

Energie abzählen. Die Zustandsdichte D(E) ist so definiert, dass wir die Abzählung einfach

durch eine Energie-Integration bewerkstelligen können:

Z

Z

X

3

d r dE D(E) :=

g

(15)

Kristall

kx ,ky ,kz

Dabei ist V = N Ω das Volumen des ganzen Kristalls, bestehend aus N Elementarzellen,

und die Konstante g ist ein Entartungsfaktor, der berücksichtigt, dass es in der Quantentheorie entartete Zustände geben kann. Wenn wir konstantes Potential v0 annehmen, lautet

die Energie-Impuls-Beziehung einfach

ε~k =

~2 (kx2 + ky2 + kz2 )

+ v0

2m∗

2

(16)

Wir wollen uns mathematische und physikalische Komplikationen durch die Existenz von Oberflächen

ersparen. Die Oberflächenphysik ist ein eigenes Wissensgebiet, dass sich mit den interessanten Phänomenen

an Oberflächen beschäftigt, die über die Volumeneigenschaften hinausgehen.

3

Man kann aber auch andere Randbedingungen fordern; am Ergebnis ändert das nichts.

11

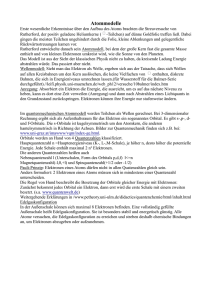

Abbildung 2: Die Summation über die ~k-Vektoren (Gitterpunkte, Kästchengröße (∆k)2 )

wird mittels der Zustandsdichte in eine eindimensionale Integration über die Energie (Kreise mit zunehmendem Radius) überführt. Anschaulich steht die Zustandsdichte D(ε) für die

Dichte der Gitterpunkte, die zwischen den (infinitesimal benachbarten) Kreisen liegen.

Damit können wir die Summe über den ~k-Raum zunächst in eine Integration über die erste

Brillouin-Zone umwandeln (im Sinne der Diskretisierung des Integrals mit einer Schrittweite ∆k = 2π(N Ω)−1/3 = 2π/(N 1/3 a) ), und anschließend in ein Integral über die Energie,

Z

Z

Z

X

d3 k

gV

dε −1 2m∗ ( − v0 )

g ↔ gN Ω

↔ 2 dε

= V dE D(E) .

(17)

(2π)3

2π

d|k|

~2

kx ,ky ,kz

Daraus ergibt sich schließlich

g

D(E) = 2

4π

2m∗

~2

3/2

E 1/2

(18)

Die Integrationsvariable E wurde dabei mit ε − v0 identifiziert; d.h. im Folgenden beziehen

sich alle Energien auf v0 . Physikalisch heißt das, wir wählen die tiefste Stelle des Energiebandes als Nullpunkt für die Energieskala. Die Zustandsdichte wächst also im Falle eines

dreidimensionalen kristallinen Materials mit unabhängigen Elektronen mit der Wurzel der

Energie an. Die Elektronen (sowohl freie Elektronen als auch die davon abgeleiteten Quasiteilchen) gehören zur Familie der Fermionen; daher unterliegen sie dem Pauli-Prinzip

(siehe Quantentheorie-Skript von Herrn Prof. Guhr): Jeder Quantenzustand kann nur einmal besetzt werden. Wir haben bisher noch nicht über den Spin gesprochen: Da es zwei

Spin-Zustände gibt, kann jeder Ebene-Wellen-Zustand genau zweimal besetzt werden. Deshalb müssen wir in Gl. (18) g = 2 setzen.

12

Im thermischen Gleichgewicht muss man die Valenzelektronen mit Hilfe der BoltzmannVerteilung behandeln. Für die mittlere Besetzungszahl hne i erhält man auf Grund des

Pauli-Prinzips die Fermi-Dirac-Verteilung f (ε, T )

hne i(εk ) =

1

X

n=0

n Pn =

e−(εk −µ)/(kB T )

1

=

= f (εk , T )

1 + e−(εk −µ)/(kB T )

e(εk −µ)/(kB T ) + 1

(19)

Hierbei wurde noch ein chemisches Potential µ berücksichtigt, das der Tatsache Rechnung

trägt, dass die Elektronen nicht frei, sondern in einem Potential gebunden sind4 . Wenn man

sich nur für Energie-Eigenwerte εk interessiert, die deutlich oberhalb oder unterhalb von µ

liegen, d.h. die mehr als kB T von µ weg sind, dann ist f (εk , T ) in guter Näherung entweder

Null oder Eins. Bei sehr kleiner Temperatur, T → 0, geht die Fermi-Dirac-Verteilung in eine

Stufenfunktion über, mit einem Sprung von Eins auf Null bei µ. Physikalisch ausgedrückt

heißt das: Für T = 0 sind die energetisch am tiefsten liegenden Zustände besetzt, von unten

aufsteigend bis zu einem höchsten Zustand, so dass alle Ne Teilchen “untergebracht“ sind.

Die Energie des höchsten Zustandes, der noch besetzt ist, wird als die Fermi-Energie EF

bezeichnet. In Formeln ausgedrückt lautet dies

Z ∞

Ne =

dE D(E)f (E, T ) ,

(20)

−∞

wobei der Parameter µ so zu wählen ist, dass obige Gleichung erfüllt wird. Dazu muss µ

von der temperatur abhängen, wenn auch meistens nur sehr schwach. Bei T = 0 gilt

Z ∞

Z EF

Ne =

dE D(E)f (E, 0) =

dE D(E) .

(21)

−∞

−∞

Bei kleinen Temperaturen, und bei dreidimensionalen Metallen praktisch immer, kann man

das chemische Potential µ in sehr guter Näherung mit der Fermi-Energie identifizieren. Man

sollte aber immer daran denken, dass diese beiden Konzept verschiedenen physikalische

Bedeutung haben.

Das Charakteristische an einem Metall ist, dass die Fermi-Energie einen Wert annimmt, bei

dem die Zustandsdichte nicht Null ist. D.h. es gibt Zustände sowohl direkt über wie auch

direkt unter der Fermi-Energie. In der Sprache der Energiebänder bedeutet das: In einem

Metall kreuzt (mindestens) ein Energieband die Fermi-Energie. Charakteristisch für einen

Halbleiter oder Isolator ist die Existenz einer Energielücke: Hier liegt das chemische Potential gerade so, dass ein Band ganz gefüllt ist, und dieses Band ist vom nächsten Band durch

die Energielücke getrennt. In Halbleitern ist die dagegen die Energielücke nicht besonders

gross, so dass es möglich ist, dass einige Elektronen durch eine thermische Anregung (bei

Raumtemperatur) über die Lücke in das ansonsten unbesetzte Band angehoben werden

4

In thermodynamischer Sichtweise ist in einem homogenen System (unendlich ausgedehnter Festkörper)

das chemische Potential µ gleich dem Gibbs-Potential (der freien Enthalpie) pro Teilchen, G/Ne .

13

können. Bei Isolatoren ist das nicht (bzw. nur bei sehr hohen Temperaturen) möglich. Dies

erklärt die stark verschiedenen elektrischen Eigenschaften von Metallen, Halbleitern und

Isolatoren: In der quantenmechanischen Betrachtungsweise tragen nämlich nur die Elektronen in der Umgebung der Fermi-Energie zum Stromfluß bei. Bei Metallen sind solche

Elektronen immer vorhanden, bei Halbleitern nur nach thermischer Anregung (oder, alternativ, nach einer Dotierung mit Fremdatomen), und bei einem Isolator praktisch gar

nicht.

4.2

Thermodynamik eines Metalls

Bei der spezifischen Wärme eines Metalls macht es sich bemerkbar, dass es dort viele

Möglichkeiten gibt, die Elektronen in angeregte Zustände zu überführen, jedenfalls deutlich mehr als bei Halbleitern oder Isolatoren, wo die Energielücke die Wahrscheinlichkeit

von thermischen Anregungen klein hält. Der Beitrag der Elektronen kommt zum Beitrag

der Gitterschwingungen hinzu, der in allen Materialklassen vorhanden und oberhalb der

Raumtemperatur relativ ähnlich ist (nämlich bei den meisten Materialien 3nB (N/V )kB ,

grob gesprochen).

Die innere Energie der Valenzelektronen ist gegeben durch

Z ∞

U=

dE D(E)f (E, T )E ,

(22)

0

wobei der tiefste Punkt des Valenzbandes als Energienullpunkt gewählt ist.

Aufgabe: Drücken Sie die innere Energie bei T = 0 durch die Fermi-Energie aus!

Für die spezifische Wärme erhält man damit

Z ∞

∂f (E, T )

cV =

dE D(E)

E

∂T

0

(23)

Bei der Berechnung der spezifischen Wärme (siehe Ibach-Lüth, Abschn. 6.4) kann man

ausnutzen, dass die Fermi-Energie in einem Metall, bezogen auf das Valenzbandminimum,

sehr viel größer ist als die thermischen Energien, für die man sich interessiert5 , EF kB T .

Zur Durchführung einer Taylorentwicklung in dem kleinen Parameter x = (E − EF )/(kB T )

schreibt man zunächst

Z ∞

∂f (E, T )

cV =

dE D(E)

(E − EF )

(24)

∂T

0

(was erlaubt ist, da das Hinzufügen des konstanten Faktors EF den Wert des Integrals

nicht ändert), und erhält dann für niedrige Temperaturen das Ergebnis

cV ≈

5

π2

2

D(EF )kB

T

3

Die Größenordnung von EF /kB ist ∼ 104 · · · 105 .

14

(25)

Bei tiefen Temperaturen erwartet man also einen in T linearen Beitrag der Elektronen

zur spezifischen Wärme. Da der Beitrag der Gitterschwingungen bei tiefen Temperaturen

mit T 3 zunimmt, gibt es einen Temperaturbereich, bei dem der elektronische Beitrag zu

cV merklich ist. cV /T geht im Limes T → 0 gegen eine Konstante γ, in deren Wert sich

Besonderheiten der elektronischen Struktur widerspiegeln. Bemerkenswert ist, dass in γ

über die Zustandsdichte D(EF ), Gl. (18), die Masse m∗ der Quasiteilchen eingeht. Das bedeutet, man kann durch eine Messung von γ feststellen, ob die Quasiteilchen eine von der

freien Elektronenmasse abweichende Masse haben, und kann damit etwas über quantenmechanische Vielteilcheneffekte lernen. In der Tat beobachtet man bei manchen Materialien

eine sehr hohe effektive Masse der Quasiteilchen an der Fermi-Energie (“Schwere-FermionSysteme“).

Literatur

[1] H. Ibach und H. Lüth, Festkörperphysik – Einführung in die Grundlagen, Springer,

Heidelberg, 6. Auglage, 2002.

[2] N. W. Ashcroft und N. D. Mermin, Festkörperphysik , Oldenbourg, München, 3. Auflage, 2007.

15