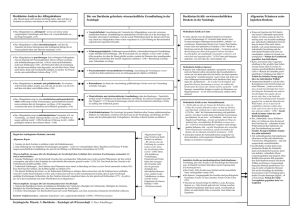

Globalisierung und Soziologie um 1900

Werbung