Björn Gottstein: Musik im Wendekreis des Schlagzeugs

Werbung

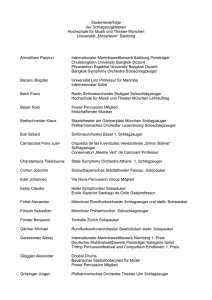

Menge von musikalischen Persönlichkeiten herausgebildet, die sich auf die Musik selbst auswirken. Zum einen sind da Charaktere wie Christian Dierstein, mit seinem eher sachlichen Stil, oder Robyn Schulkowsky, die ihren Auftritten oft etwas Verspielt-­ Tänzerisches verleiht. Manche Schlagzeuger haben sich ganz und gar auf ein einziges Instrument festgelegt; Lê Quan Ninh aus Frankreich oder Morton J. Olsen aus Norwegen nutzen die große Trommel als Resonanzkörper, Drehscheibe und Bühne für alle denkbaren Objekte. Man denke an die vielen Musiker, die als Schlagzeuger schließlich andere musikalische Wege beschritten, an Michael Vorfeld und seine Glühlampenmusik, an Hanno Leichtmann, der jetzt Techno produziert, an Martin Brandlmayr, der sich der experimentellen Elektronik zuwendet, an Günter Müller, der auf „geknackter Alltagselektronik“ spielt, an Jason Kahn, einst Schlagzeuger der Posthardcoreband Universal Congress Of, der heute meditative Klangambiente realisiert, an Volker Staub, der sich als Instrumentenbauer tätigt, und Stefan ­Froleyks wurde zuletzt am Ufer der Ruhr gesichtet, wo er mit Angelruten nach Klängen fischte. Wenn man über die Persönlichkeiten unter den Schlagzeugern spricht, dann muss man wohl auch die Gründergeneration erwähnen, jene Neugierigen, die den Komponisten die neuen Klänge erst nahe legten, wie Christoph Caskel in Deutschland, Jean-Pierre Drouet in Frankreich, William Winant in den USA oder, im Bereich der improvisierten Musik, Eddie Prevost in England. Ihnen sind inzwischen weitere Generationen gefolgt: Musiker vom Schlage eines Jonny Axelsson, eines Matthias Kaul, eines Isao Nakamura, einer Rumi Ogawa, eines Stefan Römer, eines Dirk Rothbrust. Einige von ihnen wurden sogar Medienstars, wie Evelyn Glenn durch den Dokumentarfilm „Touch The Sound“11 oder der „Schlagzeug-Artist“ Martin Gruber. Es ist ein weiter Weg, der 1962 von der Gründung eines Ensembles wie Les Percussions de Strasbourg oder 1977 der Slagwerk Den Haag zur örtlichen Sambagruppe führt, von einem Stück wie Iannis Xenakis „Pléïades“ zu der den Alltag humorvoll rhythmisierenden Broadwayshow „Stomp“. Und man tut Niemandem einen Gefallen, wenn man all diese Erscheinungsformen von Musik über einen Kamm schert. Die These vom Jahrhundert des Schlagzeugs aber, die Reginald Smith Brindle 1970 formulierte, scheint ihre Berechtigung zu haben. 4 „My heart is beating like a jungle drum“, singt Emilía Torrini und will wohl sagen, dass sich Glücksgefühle auch auf perkussiv-somatische Weise äußern können. Dschungeltrommeln sind wild, unmittelbar, gefährlich und aufregend. Diese Zuschreibungen sind aus politischer Sicht sicherlich ambivalent. Aber sie erzählen uns doch etwas 11 Regie: Thomas Riedelsheimer, Deutschland 2004. darüber, was wir mit dem Perkussiven insgesamt in Verbindung bringen. Denn so schlägt eben das verliebte Herz; ein Rhythmus, den wir – ganz buchstäblich – im Blut haben. Und wenn die Sängerin dann ihr „Rakatungtungrakatungonburubummbummbumm“ vorträgt und die Dschungeltrommel vokal imitiert, dann werden Trommel und Liebe, Klang und Subjekt vollkommen eins: das Schlagzeug als Dispositiv der Seele. Tatsächlich verdanken wir dem Schlagzeug im 20. Jahrhundert eine Reihe von ästhetischen Erfahrungen. Nehmen wir die nervöse Energie, die sich im Jazz seit Erfindung des Bebops breit machte und die einerseits etwas mit Hektik und Orientierungslosigkeit zu tun hat, die aber auch die gliedernde Schwerkraft des Metrums aufhebt und so etwas Freies und Bodenloses evoziert. Nehmen wir die düsteren Beats der Dark-Wave-Szene, die noch heute im Dubstep weiterleben und denen etwas Klandestines und zutiefst Melancholisches zu eigen ist. Nehmen wir die den Groove des Hiphop, die humorlose Grad­ linigkeit von Techno ... Wo bleibt da, Bitteschön, die neue Musik? Die Komponisten der Avantgarde haben das Schlagzeug nicht nur besonders gründlich, sondern auch besonders radikal befragt. Das gilt nicht nur für die Erweiterung des Instrumentenfundus, sondern auch für die Möglichkeiten, die Instrumente zum Klingen zu bringen. Wer den überirdisch schönen Gesang eines Beckens gehört hat, das hochkant über die Membran einer großen Trommel geschoben wird, wer die ortlose Schwingung eines mit einem Kon­trabassbogen gestrichenen Vibraphonstabs erlebt hat, weiß wovon die Rede ist. Man kann die Trommel schlagen, um zu marschieren oder, wie einst Mauricio Kagel, um den Sieg zu verfehlen. Man kann die Trommel als Stumpfsinn inszenieren oder aber als ein Instrument der ­Kritik, wie in Nicolaus A. Hubers Trommelstück ­„Dasselbe ist nicht dasselbe“. Man kann die Sterne anrufen, wie Gérard Grisey in „Le noir d‘étoile“ und die Klangmechanik zersetzen wie Helmut Lachenmann in seinem „Intérieur“. Aber man vergesse dabei nicht, dass vom Schlagzeug immer auch eine Gefahr ausgeht. Und deshalb sollte man Reginald Smith Brindles Rat an Musikern und Komponisten ganz besonders ernst nehmen: „A few sounds are enough. For the love of God avoid a racket!“12 Björn Gottstein Musikjournalist, lebt in Berlin 12 Reginald Smith Brindle, „Contemporary Percussion“, London 1970, 203. BJÖRNgottstEin RaKatUngtUngRaKatUngonBURUBUmmBUmmBUmm mUsiKIMwEndEKREisDESsCHlagZEUgs m a E R ZMU S IKf E s t i Va l F ÜR a K t U E l l EMU S IK B j ö r n G ot tst e i n R ak atu n gtu n g r ak at u n g o n burubu m m bu m m bu m m Musik im Wen d e k re i s d e s S c h l a g z e u g s 1„Percussion can be rather dangerous,“1 warnte Reginald Smith Brindle 1970. Zwar wollte Smith Brindle Komponisten nur darauf hinweisen, dass sie es mit perkussiven Effekten in ihren Werken nicht übertreiben, sondern sparsam damit umgehen sollten. Aber das Schlagzeug ist manchmal tatsächlich gefährlich. Aus der Psychologie ist zum Beispiel bekannt, dass repetitive Rhythmen auf jene Regionen des Gehirns wirken, in denen hypnotische und ekstatische Zustände ausgelöst werden. Auch stehen Tanz und Ekstase in einem engen Zusammenhang, und im Schamanismus, Sufismus, aber auch in der westlichen Kultur wurden Musik und Tanz benutzt, um einen Bewusstseinsverlust herzustellen.2 Und dann ist da noch jener berühmte „Rhythmus, wo man mit muss“, ein massenpsychologisches Phänomen, dass den Einzelnen in seiner Eigenständigkeit schwächt. Gemeint sind damit Tempi von ca. 110 Schlägen pro Minute, das vielen Tänzen und auch einer ausdifferenzierteren Clubmusik wie House Music zugrunde liegt. Der Zwang, der von einem solchen Rhythmus ausgeht, das Unfreiwillige daran, ist natürlich auch gefährlich. Als im November 2012 bei der Generalprobe eines Werks von Claus-Steffen Mahnkopf der Schlagzeuger des Orchesters den Hammerschlag erstmals mit voller Wucht ausführte, zuckten die gesamten Blechbläser ordentlich zusammen. Das sei doch „Körperverletzung“, raunte einer der Orchesterangestellten, und es wurden schleunigst Plexiglasscheiben hervorgebracht, um die Musiker von der dynamischen Wucht des Hammerschlags zu schützen. Das deutsche Wort „schlagen“ impliziert ja nun auch eher keinen besonders zärtlichen Akt; und die elegantere Vokabel vom Perkussiven geht ebenfalls auf percussus, der Schlag, und percussio, die Erschütterung, zurück. Schließlich war der Stock, mit dem Jean-Baptiste Lully seinem Orchester pochend den Takt vorgab und den er sich eines unglücklichen Abends im Januar 1867 in den Fuß rammte, wodurch er sich Wundbrand zuzog, an dem er schließlich starb, auch ein Schlaginstrument. Percussion can be rather dangerous indeed. Nun kommt, wer sich in Gefahr begibt, bekanntlich darin um. Für die Musik ist das Gegenteil der Fall. Erst die Gefahren des Perkussiven haben die Lebendigkeit und die Vielfalt der Musik im 20. Jahrhundert überhaupt möglich gemacht. „Our own time seems to be becoming more and more the age of percussion“3, schrieb Smith Brindle. Das ist eine Übertreibung, gewiss, und aus dem Mund eines Autors, der gerade ein Buch über das Schlagzeug in 1 Reginald Smith Brindle, „Contemporary Percussion“, London 1970, 178. 2 Vgl. auch Hans-Peter Dürr, „Traumzeit. Über die Grenzen zwischen Wildnis und Zivilisation“, Frankfurt a. M. 1985, 34f. 3 Reginald Smith Brindle, „Contemporary Percussion“, London 1970, 1. der Musik des 20. Jahrhunderts schreibt, vielleicht auch eine naheliegende Verzerrung der Perspektive. Immerhin sind auch im 20. Jahrhundert noch Klaviertrios, Streichquartette und Bläserquintette komponiert worden. Und dennoch ist etwas dran an der These vom Jahrhundert des Schlagzeugs, so wie sich die Renaissance mit der Laute, der Barock mit der Orgel, die Klassik mit dem Streichquartett, die Romantik mit dem Klavier assoziieren lässt. Und es ist ja nicht nur in der komponierten, so genannten ernsten Musik der perkussive Klang der Bedeutung nach gewachsen. Für den Jazz, Rock’n’Roll und Beat-Musik wurde das Schlagzeug zu einer Voraussetzung, ja zu einer Bedingung ihrer Entstehung, sodass, wo wir heute auch Musik hören, meist auch getrommelt wird. Wie aber hat das Schlagzeug die neue Musik geprägt? Und ist das Schlagzeug nicht vielleicht sogar auch eine Bedingung ihres Entstehens? In einer frühen Bestandsaufnahme der neuen Musik, in Fred K. Priebergs 1956 erschienenem Buch „Musik unterm Strich“, ist von einem „Einbruch des Rhythmus“4 in die Musik die Rede. Für ­Prieberg steht das Rhythmische, das Stampfen und Schlagen, am Anfang der neuen Musik. Sowohl die Dampflokomotive, die Arthur Honegger 1923 in einem Orchesterstück porträtierte, als auch das Trance-gleiche Taumeln, das Igor Strawinsky 1913 in seinem „Frühlings­ opfer“ evoziert, sind für Prieberg Paradigmen einer neuen Kunst, die dem Schlagzeug eine größere Bedeutung zuteil werden lässt. Das Maschinelle und das Kultische, das ist Priebergs These, stehen, als ihre Raison d‘être gewissermaßen, am Anfang der neuen Musik. Wenn Prieberg nun weiter ausführt, dass „der Einbruch des Rhythmus zu einer Emanzipation des Geräuschs“ führte, weil „Rhythmikinstrumente zugleich Geräuschwerkzeuge“5 sind, dann deutet er damit die weitreichenden Konsequenzen an, die mit der perkussiven Erweiterung der Musik seither einhergingen. Denn ob das Maschinelle oder das Kultische in späteren Werken immer eine so große Rolle spielten, sei einmal dahin gestellt. Dass das Schlagzeug aber bleiben würde, wurde bald Gewissheit. 2 Nichts verleitet so zur Systematisierung wie das viel­ seitige Arsenal des Schlagzeugers. Als um 1970 herum gleich drei Bücher erschienen, die sich der Rolle des Schlagzeugs in der neuen Musik widmeten, stand die Erfassung und Systematisierung der Instrumente 4 Fred K. Prieberg, „Musik unterm Strich. Panorama der neuen Musik“, München 1956, 106. 5 Fred K. Prieberg, „Musik unterm Strich. Panorama der neuen Musik“, München 1956, 106. im Mittelpunkt.6 Da wird zum Beispiel der Unterschied zwischen Idiophonen und Membranophonen erklärt. ­Idiophone sind Instrumente bei denen der Korpus des ­Instruments selbst klingt, ein Triangel zum Beispiel. Bei den Membranophonen wird, wie bei einer Trommel, eine Membran zum Schwingen gebracht. Es lassen sich gestimmte und ungestimmte Instrumente unterscheiden. Die Stabspiele sind gestimmte Idiophone: Xylophon, Marimbaphon, Vibraphon. Auch über die Baustoffe Fell, Metall und Holz lassen sich Gruppenzugehörigkeiten definieren. Vom Gong bis zur großen Trommel lässt sich so jedes Instrument klassifizieren und in seinen Eigenarten beschreiben. Die Autoren der Schlagzeugliteratur widmen sich dann den Grenzfällen, wie dem Einsatz einer Trillerpfeife in der lateinamerikanischen Tanzmusik. Neue Erfindungen müssen eingeordnet werden. Das Cartophone, das einst Les Percussions de Strasbourg erfand, lässt sich leicht den nicht-gestimmten Idiophonen zuschreiben. Gleiches gilt für die Ketten, die Edgard Varèse in „Intégrales“ verlangt. Aber wie verhält es sich mit den Water Gongs, wenn ein schwingend-klingender Gong langsam ins Wasser getaucht wird? Wo genau hat der Drumcomputer ­seinen Platz? Wo ein Drumset gewordenes Streichquartett? Es gehört eben auch zu den schöneren Dilemmata der Musikgeschichte, dass täglich neue Schlagzeuginstrumente erfunden werden. Es käme niemand auf die Idee die Technik eines gestrichenen Beckens der Familie der Streichinstrumente zuzuordnen. Fast jede neuartige Form der Klangerzeugung, die nicht auf einem bereits existierenden Instrument oder auf elektronische Weise vollzogen wird, wird den Schlagzeugen zugeordnet. Gerütteltes Blech, gerascheltes Laub, gerollte Kugeln und ein angeblasenes Windspiel – das alles sind Schlaginstrumente oder werden zumindest so genannt. Natürlich hat die Öffnung der Musik hin zum Alltäglichen viel mit dieser Erweiterung des Instrumentenfundus zu tun. Dort wo Komponisten ihre unmittelbare Umgebung abklopfen und -horchen, wird die Welt der Geräusche erforscht, gezähmt und schließlich kultiviert. Das Areal der Möglichkeiten ist grenzenlos, von dem Geräusch der Fingerkuppe auf der Computertastatur, wenn ein Text geschrieben wird, bis hin zum Umblättern einer Seite, wenn dieser Text gelesen wird ... „Nicht surrealistischer Gag oder aggressive Provokation“ sollte die Erweiterung der Klangmöglichkeiten sein, wie Helmut Lachenmann 1969 notierte. Der erstickte Schlag, die gepresste Saite, der tonlose Luftstoß sind ihm vielmehr „logische Integration des gesamten verfügbaren Klangund Geräuschrepertoires“. Ob diese Integration tatsächlich einer wie auch immer gearteten musikhistorischen „Logik“ folgt, sei einmal dahin gestellt. Wichtiger ist vielleicht, dass Lachenmann mit seinem Schlagzeugkonzert 6 Włodzimierz Kotoński, „Schlaginstrumente im modernen Orchester“, Mainz 1968. James Blades, „Percussion Instruments and their History“, London 1970. Reginald Smith Brindle, „Contemporary Percussion“, London 1970. „Air“ das Soloinstrument „als sinnfälligstes – auch augenfälligstes – Medium solcher Klangrealistik“ bezeichnet, weil das Schlagzeug es ihm ermögliche, „die äußere mechanische Kausalität, die einem Klang zugrunde liegt, in die Erfahrung und Reflexion einzubeziehen“. Mit der Kausalität ist wohl auch die Unmittelbarkeit gemeint, mit der ein Gegenstand zum Klingen gebracht wird. Es bleibt immer ein Rest kleines Kind, das neugierig auf einen Topf schlägt, eine Büchse tritt oder einen Ball gegen das ­Garagentor hämmert. Es ist noch gar nicht so lange her, da sind ­solche mechanischen Vorgänge der Lachenmannschen Klangrealistik noch als „unstilisiertes musi­ kalisches Rohmaterial“7 taxiert worden ist. Auffällig ist in der Musik die Spannbreite zwischen der völlig ungeübten Tätigkeit des Schlagens und der technischen Anforderung einer komplexen Partitur. Es ist durchaus denkbar, dass ein Chorsänger, obschon nicht dafür ausgebildet, auf der Bühne auch einmal ein Becken anschlägt, als bloßes Zusatzinstrument. Die Beiläufigkeit eines solchen perkussiven Nebeneffekts steht im kruden Gegensatz zur rhythmischen Komplexität, die zum ­Beispiel Lachenmann dem Solisten seines Konzerts abverlangt. Mehr noch als Melodieinstrumentalisten und Sänger wird der Schlagzeuger an der rhythmischen Genauigkeit gemessen. Zwar muss vielleicht auch ein Klarinettist ­gelegentlich eine in eine Quintole verschachtelte Septole bewältigen, aber die rhythmisch-metrischen Proportionen sind beim Schlagzeug als das Eigentliche des musikalischen Ereignisses doch noch einmal deutlicher hervorgehoben. 3 Mit seinen „Mode de valeurs et d‘intensités“ wagte ­Olivier Messiaen 1949 ein Experiment mit weitreichenden Folgen. Indem er die Schönbergsche Reihentechnik nicht nur auf die Tonhöhe anwendete, sondern auch auf eine Reihe anderer Elemente, darunter auch die Tondauern, hob er die Hierarchie unter den Parametern auf. Wenn in der Musik des 19. Jahrhunderts der Rhythmus dominierte, dann sprach man davon, dass „in der Hierarchie der Parameter das Untere nach oben gekehrt wird“8. In ­Messiaens „Mode“ wurden nun erstmals alle Parameter auf gleiche Weise ausgearbeitet und somit vollkommen gleichberechtigt behandelt. Was daran irritiert, ist, dass Messiaen die rhythmische Schicht der Musik emanzipiert, obschon oder vielleicht auch gerade weil er sie nicht explizit gestaltet. Denn wenn sich die Notenwerte aus den Zahlenwerten einer Reihe ableiten, ergibt sich der 7 Carl Dahlhaus, „Musikalischer Realismus. Zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts“, München 1982 [=Serie Piper 239], 52. 8 Carl Dahlhaus, „Die Musik des 19. Jahrhunderts“, Wiesbaden 1980 [=Neues Handbuch der Musikwissenschaft 6], 48. „Daß bei Rossini der Rhythmus gegenüber der Diastematik, die Instrumentation und die Koloratur gegenüber der melodischen Zeichnung und der Methode der steigernden Wiederholung gegenüber dem repetierten Motiv nicht selten den Vorrang erhalten, daß also in der Hierarchie der Parameter das Untere nach oben gekehrt wird, leuchtete dem musikalischen Publikum […] rasch ein, befremdete jedoch die Ästhetiker, die angesichts der Umstülpung von einer ‚Wirkung ohne Ursache‘ sprachen, als wäre es selbstverständlich, daß Instrumentation, Koloratur und Repetitionstechnik in einer tragenden melodischen Substanz ‚begründet‘ sein müssen.“ Rhythmus aus der Abfolge von Dauern von selbst. Wenn in der Zahlenreihe also die Werte 3 und 1 steht, dann wird ein punktierter Rhythmus notiert, ohne dass dieser je als solcher, also als syntaktische Einheit, gedacht war. Diese Reihung musikalischer Dauern blieb ein musikalischer Sonderfall und es wurden bald andere Verfahren der rhythmischen Gestaltung virulent. Und in dem Maße, in dem die Komponisten den Rhythmus als Bedeutungsträger ausdifferenzierten, wuchs die Rolle des Schlagzeugs in der neuen Musik. Wenn Beat Furrer in „Xenos III“ (2012) einen Text der Klang­ gestalt nach analysiert, die rhythmischen Eigenschaften des Texts auskomponiert und die Pauke zu einem veritablen „Sprecher“ erhebt, dann ist nur eins von vielen möglichen Verfahren der „Verschlagzeugung“ eines Materials. Gleiches gilt für ein weithin offeneres Übertragungsverfahren, wie die musika­ lische Anverwandlung der Charaktere aus Fjodor ­ Dostojewskijs Roman „Der Spieler“, die Lucia ­Ronchetti in „Helicopters and Butterflies“ (2012) betreibt. Blicken wir auf die Geschichte der Schlagzeugmusik seit den 1930ern zurück, dann wird deutlich, wie ­konsequent die Komponisten das Instrumentarium entwickelt haben. Die wichtigsten Neuerungen kamen sicher von Edgard Varèse, der das Perkussive 1926 mit „Hyperprism“ und „Intégrales“ erstmals erprobte und mit dem reinen Schlagzeugstück ­„Ionisation“ 1931 endgültig befreite. Einen weiteren Schritt vollzog John Cage, der mit seiner Reihe der „Constructions in Metal“ zwischen 1939-41 eine ganz auf Metren gebaute Musik erfand. Zwar kann man Varèse rückblickend vorwerfen, „Ionisation“ sei „not completely successful from a colouristic point of view“, oder Cages, dass die „Constructions“ „seem to lack colour contrast“9. Aber Varèse, Bartók und Cage bleiben die großen Heroen am Beginn der Epoche des Schlagzeugs. Als Darius Milhaud 1947 sein „Konzert für Schlagzeug und Orchester“ ­komponiert, war der „Percussive turn“ bereits in ­vollem Gange. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg folgten eine Reihe von neuen Kontexten, in denen der Trommelschlag erklang. Pierre Boulez, der das Schlagzeug in „Marteau sans maître“ 1955 auf eine erstmals in ganzer Konsequenz ausdifferenzierten Weise benutzte, hat nie ein Geheimnis aus seiner Liebe zur indonesischen Musik gemacht, die ihm als Vorbild diente. Steve Reich war 1971 gerade von einer Afrika-Reise zurückgekehrt, als er „Drumming“ als ein Paradigma der amerikanischen Minimal Music schuf. Man darf die ideologische Bedeutung dieser Öffnung hin zur so genannten Weltmusik nicht 9 Reginald Smith Brindle, „Contemporary Percussion“, London 1970, 195. unterschätzen. Es ist gerade durch das Schlagzeug ein Universalismus in die Musik gekommen, der viele ideologischen Barrieren abbauen half. Gleichzeitig hat das Schlagzeug der Musik viele Bedeutungsräume eröffnet. Das Rituelle und ­Zeremonielle wurde bereits genannt, die Auskultation des Alltäglichen durch einen Paukenschlägel, die Öffnung auf nicht-westliche Kulturen hin – all das sind Aspekte des Schlagzeugs, die dem Instrument über den bloßen Klang hinaus einen Sinn verleihen. Ganz sicher gehört auch die Wiederentdeckung des Körpers hierher. Dass also aus der geistigsten aller Künste, der Musik nämlich, wieder etwas aus dem Körper heraus Gestaltetes und mit dem Körper Erlebtes wurde. Nicht nur ist der Rhythmus etwas, das nicht nur das Ohr, sondern den gesamten Körper des Hörers affiziert, auch die Klangerzeugung ist beim Schlagzeug eine körperliche, bisweilen fast athletische Tätigkeit. Das gilt für das Schlagen selbst. Gerade in Bereichen, wo der Schlagzeuger auch konditionell gefordert ist, etwa beim Heavy Metal, stehen die Musiker in puncto Fitness Spitzensportlern in nichts nach. Hinzu kommt, dass, wo, wie zum Beispiel in der neuen Musik, oft eine große Zahl an Schlaginstrumenten verlangt wird, die Musiker zügig weite Wege auf der Bühne zurücklegen müssen und jedenfalls mehr Kilometer machen als ein Geiger, der das gesamte Konzert auf seinem Stuhl verbringt. Es lag also sicher nahe, auch den Körper des Schlagzeugers in die Klangerzeugung mit einzubeziehen. Der menschlichen Anatomie sind ja sogar zahlreiche Hohlräume zu eigen, die die Resonanzfähigkeiten des Körpers noch erhöhen. Heute hat die Idee des Körperschlagzeugs, auch Body percussion genannt, bereits eine gewisse Tradition, darunter Werke wie Vinko Globokars „Corporel“ (1985), die anatomischen Erkundungen des Frankfurter Komponisten und Schlagzeugers Robin Hoffmann oder ein Werk wie François Sarhans „Homework 2“, das auch panto­ mimische Elemente enthält, sodass die Bewegungen des Schlagzeugers nicht mehr unter dem Diktat der Klangerzeugung stehen. Wie kommentierte der Schlagzeuger Sven-Åke Johansson einst den stummen Schlag auf ein Becken aus Schaumstoff? Es sei manchmal der viel lautere Schlag als ein echter Beckenschlag, weil der Hörer ihn sich laut vorstellt.10 Mit dem Körper der Schlagzeuger kommt noch etwas anderes ins Spiel – nämlich, um es mal ein wenig abschätzig zu formulieren, die Beschaffenheit des Interpreten. Denn wie ein solches Stück für Body ­Percussion klingt, hängt ein wenig auch von der Physis des jeweiligen Musikers ab. Und es haben sich gerade im Bereich Schlagzeug doch eine ganze 10 Vgl. Björn Gottstein, „Der Streichzeuger“, in: taz – die tageszeitung. 2. Dezember 2004.