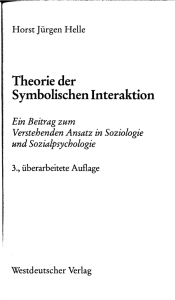

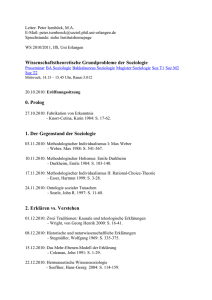

Nicht-explizites Wissen in Soziologie und Sozionik. Ein

Werbung