ET2-Folien

Werbung

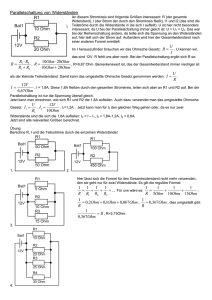

Elektrotechnik / Elektronik 2 1 ET 2: Übersicht Semester 8. Wechselstrom (Teil 2) 9. Drehstrom 10. Transformatoren 11.-13. Messung, Schaltplan, Unfallverhütung POW: elektrische Anlage Flugzeug Repetition für Vordiplom 2 ET 2: Übersicht Semester 3 ET 2: Übersicht Semester 4 ET 2: Übersicht Semester 5 ET 2: Lernziele Semester Ich kann das Verhalten von R, L, C bei AC und beim Schalten bestimmen; die elektrischen Grössen bei Drehstrom und am Trafo berechnen; eine AC-Messung vorbereiten, durchführen und auswerten. 6 AC Parallelschaltung; Einleitung Wie verhalten sich Spannungen und Ströme bei einer RLC-Parallelschaltung? Wie sieht das Zeigerbild aus, wie die Berechnung? 7 AC Parallelschaltung; Lernziele Ich kann eine RLC-Parallelschaltung beschreiben - mit den Funktionen u(t), i(t) - mit den Zeigern U, I und Z tot eine RLC-Serieschaltung berechnen. 8 AC Parallelschaltung; Übersicht 8.3.3 Repetition Serieschaltung RLC 8.3.4 Parallelschaltung RC 8.3.5 Parallelschaltung RLC 9 8.3.3 Serieschaltung RLC Welche Grösse ist bei allen Elementen gleich? U, I? Wie sehen die Zeiger qualitativ aus: UR, IR, UL, IL, UC, IC, Utot? R, XL, XC, Ztot? 10 8.3.3 Serieschaltung RLC Jedes Element hat den gleichen Strom I. Spannungen und Widerstände müssen geometrisch addiert werden. UL XL I UR R UC Utot XC Ztot 11 8.3.3 Serieschaltung RLC Einfluss der Blindwiderstände XL, XC: XL - | XC | XL > | XC | XL = | XC | XL < | XC | 12 8.3.4 Parallelschaltung DC Wie gehe ich bei Gleichstrom vor? Welche Grösse ist bei allen Elementen gleich? U, I? Wie berechne ich den Gesamtstrom I tot? Wie berechne ich den Gesamtwiderstand R tot? Wie berechne ich den Gesamtleitwert G tot? 13 8.3.4 Parallelschaltung RC a) Welche Grösse ist bei allen Elementen gleich? U, I? b) Wie sehen die Funktionen qualitativ aus: uR(t), iR(t), uC(t), iC(t), itot(t)? c) Wie sehen die Zeiger qualitativ aus: UR, IR, UC, IC, Itot? Wie finde ich , Ztot? 14 8.3.4 Parallelschaltung RC Jedes Element hat die gleiche Spannung U. Ströme (und Leitwerte) müssen geometrisch addiert werden. Itot IC U IR Ztot 15 8.3.4 Parallelschaltung RC Beispiel: gegeben: RC-Parallelschaltung U = 30 V; f = 50 Hz; R = 3 ; C = 800 F. gesucht: a) Werte XC, IR, IC, Itot, , Ztot b) Zeigerdiagramm Spannung, Ströme c) Zeigerdiagramm Widerstände 16 8.3.5 Parallelschaltung RLC a) Welche Grösse ist bei allen Elementen gleich? U, I? b) Wie sehen die Funktionen qualitativ aus: uR(t), iR(t), uL(t), iL(t), uC(t), iC(t), itot(t)? c) Wie sehen die Zeiger qualitativ aus: UR, IR, UL, IL, UC, IC, Itot? Wie finde ich , Ztot? 17 8.3.5 Parallelschaltung RLC Jedes Element hat die gleiche Spannung U. Ströme (und Leitwerte) müssen geometrisch addiert werden. IC 1/XC IR IL 1/R - U Itot Ztot 1/XL 1/Ztot 18 8.3.5 Parallelschaltung RLC Einfluss der Blindwiderstände XL, XC: 19 8.3.5 Parallelschaltung RLC Beispiel: gegeben: RLC-Parallelschaltung U = 30 V; f = 50 Hz; R = 3 ; L = 20 mH; gesucht: C = 800 F. a) Werte XL, XC, IR, IL, IC, Itot, , Ztot b) Zeigerdiagramm Spannung, Ströme c) Zeigerdiagramm Widerstände 20 AC Parallelschaltung; Hausaufgaben Welche Grösse ist bei allen Elementen gleich? Wie addieren Sie Ströme (und Leitwerte)? Ergänzen Sie Ihre Zusammenfassung. Lösen Sie die Hausaufgaben: Serie 13 bei 131 nur 2 Teilaufgaben 21 AC Resonanz; Einleitung RLC-Serieschaltung: Bei welchen Frequenzen ist der Gesamtwiderstand Ztot maximal, minimal? RLC-Parallelschaltung: Bei welchen Frequenzen ist der Gesamtwiderstand Ztot maximal, minimal? 22 AC Resonanz; Lernziele Ich kann erklären, was Resonanz ist und wann sie auftritt; eine Schaltung bei Resonanz berechnen und das Zeigerdiagramm zeichnen; die 2 Anwendungen Saugkreis und Kompensation beschreiben. 23 8.4 AC Resonanz 8.4.1 Serie- bzw. Spannungsresonanz Beispiel Saugkreis 8.4.3 Parallel- bzw. Stromresonanz Beispiel Kompensation 24 8.4.1 Serie-Resonanz a) Wie gross ist der Gesamt-Scheinwiderstand Ztot? Bei welchen Frequenzen ist er maximal, minimal? b) Bei welcher Frequenz werden die Blindwiderstände XL und XC gleich gross? c) Wie sehen dann die Zeiger qualitativ aus: R, XL, XC, Ztot, ? UR, IR, UL, IL, UC, IC, Utot? 25 8.4.1 Serie-Resonanz bei Speisung mit Spannungsquelle Ztot minimal I maximal 26 8.4.1 Serie-Resonanz Ztot = 1 R 2 L C 2 Resonanz: Ztot = R; = 0°; XL = XC. UL = UC; Utot = UR. XL UL I R = 0° XC UR Utot Ztot UC = 0° 27 8.4.1 Beispiel Saugkreis Der Saugkreis dient als Filter, das die störenden Ströme des Gleichrichters absaugt. 28 8.4.3 Parallel-Resonanz a) Wie gross ist der Gesamt-Scheinwiderstand Ztot? Bei welchen Frequenzen ist er maximal, minimal? b) Bei welcher Frequenz werden die Blindleitwerte 1/XL und 1/XC gleich gross? c) Wie sehen dann die Zeiger qualitativ aus: 1/R, 1/XL, 1/XC, Ztot, ? UR, IR, UL, IL, UC, IC, Utot? 29 8.4.3 Parallel-Resonanz bei Speisung mit Spannungsquelle Ztot maximal I minimal 30 8.4.2 Parallel-Resonanz Ztot = 1 1 1 / R C L 2 2 Resonanz: Ztot = R; = 0°; 1/XL = 1/XC. IL = IC; Itot = IR. 1/XC IC U 1/R = 0° 1/XL IR Itot 1/Ztot IL = 0° 31 8.4.3 Beispiel Kompensation Die Kompensation dient dazu, den Blindstrom auf den Leitungen zu verkleinern. Dadurch kann mehr Wirkstrom übertragen werden. Das Netz wird billiger. 32 8.4.3 Beispiel Kompensation Schrank mit Modulen 33 8.4 Resonanz; Hausaufgaben Wann tritt Resonanz auf? Bei welcher Resonanz wird der GesamtScheinwiderstand minimal, maximal? Ergänzen Sie Ihre Zusammenfassung. Lösen Sie die Hausaufgaben: - Beispiele fertig - eigenes Beispiel Kompensation erfinden 34 Leistung, Energie: Einleitung Wie sieht die momentane Leistung p(t) aus? Wie gross ist ihr Mittelwert P? Wie berechne ich die Leistung bei AC? Wie berechne ich die Energie bei AC? 35 Leistung, Energie: Lernziele Ich kann Leistung und Energie einer Schaltung bei AC berechnen; die 3 Leistungsteile am Beispiel Elektromotor erklären; den Begriff Leistungsfaktor erklären. 36 Leistung, Energie; Übersicht 8.5.1 Leistung von R 8.5.2 Leistung von L 8.5.3 Leistung von C 8.5.4 Leistung von Elektromotor (RL) 8.5.5 Leistungsdreieck 8.5.6 Leistungsfaktor 8.5.7 Energie 37 8.5.1 Leistung von R a) Wie berechne ich die momentane Leistung pR(t) aus uR(t), iR(t)? b) Wie sehen uR(t), iR(t), pR(t) aus? c) Welche Kennwerte eignen sich, um die Leistung zu beschreiben? d) Wie gross sind sie? UR IR 38 8.5.1 Leistung von R 2 PR SR PR Amplitude von pR(t): Scheinleistung SR = UR IR Mittelwert von pR(t): übertragene Leistung; Wirkleistung PR = SR cos R 39 8.5.2 Leistung von L a) Wie berechne ich die momentane Leistung pL(t) aus uL(t), iL(t)? b) Wie sehen uL(t), iL(t), pL(t) aus? c) Welche Kennwerte eignen sich, um die Leistung zu beschreiben? d) Wie gross sind sie? UL IL 40 8.5.2 Leistung von L SL SL PL Amplitude von pL(t): Scheinleistung SL = ULIL Mittelwert von pL(t): übertragene Leistung; Wirkleistung PL = 0 pendelnde Leistung (Magnetfeld); Blindleistung QL = SL sin L > 0 41 8.5.3 Leistung von C SC SC PC Amplitude von pC(t): Scheinleistung SC = UCIC Mittelwert von pC(t): übertragene Leistung; Wirkleistung PC = 0 pendelnde Leistung (el. Feld); Blindleistung QC = SC sin C < 0 42 8.5.4 Leistung von Elektromotor (RL) a) Wie berechne ich die momentane Leistung pM(t) aus uM(t), iM(t)? b) Wie sehen uM(t), iM(t), pM(t) aus? c) Welche Kennwerte eignen sich, um die Leistung zu beschreiben? d) Wie gross sind sie? UM IM 43 8.5.4 Leistung von Elektromotor (RL) Amplitude von pRL(t): Scheinleistung SRL = URLIRL SRL PRL Mittelwert von pRL(t): übertragene Leistung; Wirkleistung PRL = SRL cos RL pendelnde Leistung (Magnetfeld); Blindleistung QRL = SRL sin RL > 0 44 8.5.5 Zeiger der Leistung UL Wir kennen jetzt 3 Leistungsarten: Wirkleistung P, Blindleistung Q, Scheinleistung S. Wie werden sie als Zeiger dargestellt? Wie sehen die Zeiger der Leistung von R, L, C aus? Wie sehen die Zeiger der Leistung des Elektromotors (RL) aus? 45 8.5.5 Leistungen Elektromotor (RL) UL UR UL I U ZM M I XM M M RM 46 8.5.6 Leistungsfaktor Definition Leistungsfaktor: cos = P / S Mass für den Wirkanteil der Leistung. Welcher Wert von cos ist das Ziel bei der Energieübertragung? 47 8.5.6 Leistungsfaktor Anzeige an BlindleistungskompensationsAnlage 48 8.5.7 Energie Wirkenergie Blindenergie WW = P t WB = Q t Bedingung für Formel: P ist die mittlere Leistung während der Zeit t. 49 Leistung, Energie; Hausaufgaben Welche Anteile hat die Leistung bei AC? Was ist der Leistungsfaktor? Ergänzen Sie Ihre Zusammenfassung. Lösen Sie die Hausaufgaben: Serie 14 50 Drehstrom: Lernziele Ich kann das Prinzip von DrehstromGenerator und - Motor erklären; die Drehstromschaltungen Stern und Dreieck skizzieren und berechnen; 3 Vorteile des Drehstroms nennen. 51 9.1 Drehstrom-Erzeugung DrehstromGenerator (Prinzip) 52 9.2 unverkettete Schaltung 53 9.2.1 Sternschaltung 1 54 9.2.1 Sternschaltung 2 55 9.2.1 Sternschaltung 3 56 9.2.1 Vierleiternetz 57 9.2.2 Dreieckschaltung 1 58 9.2.2 Dreieckschaltung 2 59 9.2.2 Dreieckschaltung 3 60 9.2.2 Dreieckschaltung 4 61 9.3 Leistung bei Drehstrom P = 3 PSt = 3 U I cos Q = 3 QSt = 3 U I sin S = 3 SSt = 3 U I 62 9.4 Drehfeld DrehstromMotor (Prinzip) 63 9.5 Vorteile Drehstrom weniger Leitungsmaterial (3 statt 6 Leitungen) 2 verschiedene Spannungswerte einfache Motoren grosse Leistung übertragbar 64 Transformator: Lernziele Ich kann den Aufbau eines Trafos beschreiben und seine Wirkungsweise erklären; seine Ersatzschaltung zeichnen, Primär- und Sekundärgrössen berechnen; 3 Anwendungen nennen. 65 10.1 Aufbau, Wirkungsweise 66 10.2 Bauformen 67 10.9 Arten, Verwendung 68 10.9.2 Kleintransformatoren 69 10.9.2 Kleintransformatoren 70 10.9.3.1 Spannungswandler 71 10.9.3.2 Stromwandler 1 72 10.9.3.2 Stromwandler 2 DurchsteckStromwandler ZangenStromwandler 73 Messtechnik: Lernziele Ich kann elektrische Unfälle verhüten. ein Universal-Messgerät beschreiben und einsetzen; ein einfaches Schema verstehen. 74 13.1 Unfallursachen 1 75 13.1 Unfallursachen 2 76 13.1 Unfallursachen 3 77 13.4.2.1 Fehlerarten 78 13.4.2.1 Fehlerstrom 79 13.4.2.1 Fehlerspannung Berührungsspannung Fehlerspannung 80 13.4.3.1 Schutzisolation 81 13.4.3.2 Schutzkleinspannung 82 13.4.3.3 Schutztrennung 83 13.4.4.1 Schutzleiter, Erdung 84 13.4.4.4 Stromüberwachung Überstrom-Schutz Fehlerstrom-Schutz 85 13.4.3.2 Fehlerstrom, FI Auslösung, falls Summenstrom ungleich 0, folglich Fehlerstrom 86 11.2.1 Messfehler 87 11.2.4.1 Dreheisenmesswerk 88 11.2.4.2 Drehspulmesswerk 89 11.2.4.3 el.-dyn. Messwerk 90 11.2.4.4 KO; Schema 91 11.2.4.4 KO; Bild 92 11.3.1 Strommessung 93 11.3.2 Spannungsmessung 94 11.3.3 U-Messbereich erweitern 95 11.3.3 I-Messbereich erweitern 96 11.3.4 Widerstandsmessung 1 97 11.3.4 Widerstandsmessung 2 98 11.3.5 Leistungsmessung 1 99 11.3.5 Leistungsmessung 2 100