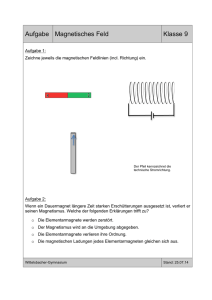

Wikipedia zu "Elementarmegnete"

Werbung

Elementarmagnet aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Als Elementarmagnet bezeichnet man die kleinste magnetische Einheit in einem ferromagnetischen Material. Der typische Elementarmagnet wird durch ein Atom im Metallgitterverband dargestellt. Das Atom erhält seinen Magnetismus durch ein oder mehrere Elektronen-Orbitale die mit einem Spin behaftet sind. Besonderes Kennzeichen eines Elementarmagneten ist die Ausrichtbarkeit, teils im Verbund (siehe dazu Bloch-Wand und Weiss-Bezirk). Diese Ausrichtbarkeit ist vom Material abhängig und teils leicht erreichbar, z. B. durch einen Dauermagneten oder durch Hämmern, dann aber auch leicht wieder zerstörbar, z. B. durch Thermische Behandlung (siehe auch Curie-Punkt) oder einfach im Laufe der Zeit. Es gibt auch Materialien, die schwer auszurichten sind, z. B. nur bei hoher Temperatur oder wenn zugleich ein sehr starkes Magnetfeld herrscht, aber im Gegenzug verlieren diese ihren Magnetismus später auch kaum mehr. Das Verständnis für Elementarmagnete ist nicht nur für Elektromotoren und andere magnetische Maschinen von Bedeutung, sondern auch und vor allem für die analoge Datentechnik und die digitale Informatik, da beide zahlreiche verschiedene magnetische Systeme zur Datenspeicherung nutzen. Je größer die Miniaturisierung hierbei wird, desto wichtiger ist es, dass man möglichst wenige Elementarmagneten sicher ausrichten kann, dass diese die Information lange speichern und dass man die Information auch später wieder zurücklesen kann. Weiterhin sind natürlich die mechanischen Eigenschaften des Stoffes von Bedeutung. Es existieren weiterhin diverse Geräte im Forschungs- und Medizin-Sektor, zum Beispiel das MRM (Magnetoresonanz)-Verfahren oder die Kernspintomographie, welche sich auf die magnetischen Eigenschaften der Materie aufgrund ihrer Elementarmagneten stützen. Auch mehrere Weiterentwicklungen der Elektronenmikroskopie verwenden Elementarmagnete, um die maximal mögliche Vergrößerung zu steigern. Mittlerweile ist es Forschern schon gelungen, per EnergieTransfer-Messung einzelne Spins und damit das konkrete Magnet-Verhalten eines Atoms zu vermessen. Dabei konnten unter anderem teils höchst interessante, von der Theorie angedeutete Kondensations- oder Abkühlungseffekte beim Zuführen von Energie nachgewiesen werden. Orbitale Orbitale sind Einzelelektronen-Wellenfunktionen (meist mit φ oder ψ (kleines Psi) abgekürzt) in der Quantenmechanik. Das Betragsquadrat einer Wellenfunktion wird als Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte des Elektrons interpretiert, das sie beschreibt. Im Orbitalmodell existieren keine Kreisbahnen wie im Atommodell von Niels Bohr und auch keine anderen, definierten Bahnen (Trajektorien). Vielmehr brachten Entwicklungen der Quantenmechanik die Erkenntnis, dass der genaue Aufenthaltsort der Elektronen aufgrund der Unschärferelation Werner Heisenbergs nicht exakt, sondern nur ihre Verteilung stochastisch beschrieben werden kann. Da die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen mit dem Abstand vom Atomkern asymptotisch gegen null geht und sich bis ins Unendliche erstreckt, wählt man als Orbital den Aufenthaltsraum, in dem sich das betrachtete Elektron mit ca. 90 % Wahrscheinlichkeit aufhält. Man erhält damit Räume, die ungefähr der Größe der Atome entsprechen. Die Begrenzungsflächen sind Flächen gleicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit (Isoflächen). Die Abstände der größten Wahrscheinlichkeiten innerhalb der Orbitale, ein Elektron anzutreffen, entsprechen den von Niels Bohr errechneten Bahnabständen. Die direkte Interpretation von Orbitalen als Wellenfunktionen ist nur bei Einzelelektronensystemen möglich. Bei Mehrelektronensystemen werden aber Orbitale in Slater-Determinanten eingesetzt um Mehrelektronen-Wellenfunktionen zu konstruieren. Solche Orbitale können durch Hartree-Fock-, Kohn-Sham-Rechnungen (siehe: Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik)) oder MCSCFRechnungen (MCSCF: Multiconfiguration Self Consistent Field) bestimmt werden, sind aber im Regelfall nicht eindeutig definiert (verschiedene Orbitalsätze repräsentieren die gleiche Mehrteilchen-Wellenfunktion). Spin Der Spin (von engl. spin, Drehung, Drall) ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Elementarteilchen, die in der klassischen Physik kein Pendant hat, eine Art nicht-klassischer(!) Eigenrotation. Weil aber die zugehörige klassische Vorstellung nach heutiger und logischer Sichtweise falsch ist, kann der zuletzt benutzte Begriff beim Verständnis nur bedingt behilflich sein. Der Spin verhält sich mathematisch (z. B. unter Rotationen des Raumes) bis zu gewissem Grade als Drehimpuls: Präzise gesagt, er genügt denselben mathematischen Vertauschungsrelationen wie der Bahndrehimpuls, unterscheidet sich aber in nicht-klassischer Weise von diesem und vom Drall rotierender Körper durch das sog. gyromagnetische Verhältnis, d. h. im magnetischen Moment (s.u.). Außerdem gilt der Erhaltungssatz des Gesamtdrehimpulses nur für die Summe aus (klassischem) Bahndrehimpuls und Spin eines Systems. Daher ist der Spin im Gegensatz zum Isospin nicht nur mathematisch eine dem Bahndrehimpuls analoge Eigenschaft, sondern tatsächlich eine Art von Drehimpuls, allerdings von Anfang an ein nicht-klassisches Phänomen. Schon in der nicht-relativistischen Quantenmechanik hat der Spin jedoch elementare Bedeutung und bestimmt z. B. über das Pauli-Prinzip entscheidend den atomaren Aufbau und die Chemie aller Substanzen. Er wird durch sog. Spinoren und Pauli-Matrizen beschrieben. Erklärt werden kann er jedoch nur in einer relativistischen Quantenmechanik (Dirac-Theorie) und an die Stelle der Zweierspinoren der nichtrelativistischen Theorie treten in dieser Theorie Viererspinoren. Weiss-Bezirk Mehrere Körner von NdFeB. Innerhalb der Körner ist durch den hell/dunkel-Kontrast die Domänenstruktur erkennbar. Als Weiss-Bezirke (auch weisssche Bezirke) bezeichnet man beim Magnetismus mikroskopisch kleine magnetisierte Domänen in den Kristallen eines ferromagnetischen Stoffes. Sie wurden benannt nach dem französischen Physiker Pierre-Ernest Weiss (1865–1940). Weiss erkannte 1907, dass die magnetischen Momente der Atome („Elementarmagnete“) der Ferromagnetika auch ohne Einwirkung eines äußeren Feldes in begrenzten Bezirken parallel ausgerichtet sind. Die Größe dieser Bezirke erstreckt sich von etwa 10-6 bis 10-8 m linearer Ausdehnung, in denen sich etwa 106 bis 109 Atome befinden. Die Richtung der Magnetisierung orientiert sich an dem Kristallgitter des Werkstoffs. Bei Werkstoffen, deren Korngröße dieser Größenordnung entspricht oder noch darunter liegt, sind alle Kristallite Ein-Domänen-Teilchen, d. h. nicht weiter in Domänen unterteilt. Von Natur aus sind die Weiss-Bezirke bis zur Sättigung magnetisiert. Die Grenzen zwischen den Bezirken heißen Bloch-Wände. Setzt man ein hartmagnetisches Material einem steigenden Magnetfeld aus, verschieben sich zunächst die Bloch-Wände zugunsten derjenigen Weiss-Bezirke, die in Richtung des äußeren Feldes ausgerichtet sind. Bei weiter steigendem äußeren Feld ändern schließlich immer mehr Weiss-Bezirke schlagartig ihre Polung (Barkhausen-Sprung). Dieses Umklappen kann man hörbar machen, indem man den Wechselanteil bzw. die stufenförmige Zunahme des magnetischen Feldes mit einer Spule induktiv aufnimmt und verstärkt. Bei Änderung des äußeren Feldes entsteht ein hysteresebehaftetes Rauschen, welches Rückschlüsse auf die magnetischen Eigenschaften des Materials zulässt. Vergrößerung der Weiss-Bezirke durch die Ausrichtung mehrerer Domänen über ein externes magnetisches Feld Weiss-Bezirke treten in Analogie dazu auch in Ferroelektrika auf; sie bilden bei diesen Bereiche einheitlicher Dipolausrichtung.