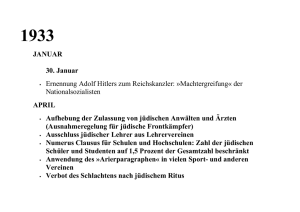

Juden in Deutschland - bga

Werbung