Einmal Bauernhof reicht nicht

Werbung

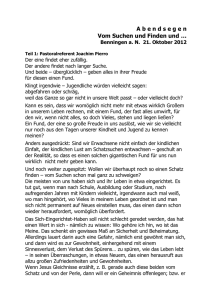

| Echt erdig | DIE FURCHE • 33 | 13. August 2015 3 D a s T he m a der W o che Foto: Shutterstock „ Seine unmittelbare Umgebung zu verstehen ist viel wichtiger, als sich mit der großen weiten Welt da draußen zu beschäftigen. “ Echt erdig Die ländliche Idylle – sind das bloß romantische und naive Vorstellungen von einem besseren Leben? Mitnichten. Die Lust an der LANDnahme | Von Eugen Maria Schulak D en Anstoß zur „Alpenphilosophie“ gab das Magazin Servus in Stadt und Land. An diesem Magazin fällt dem Philosophen einiges auf. Zunächst der erstaunliche und beeindruckende Erfolg, die große Leserzahl, die in kürzester Zeit dafür gewonnen werden konnte. Sodann die Ästhetik und Kraft der Bilder, die gewiss auch an der Professionalität der Fotografen liegt, vor allem aber an der Methode, jede Spur der Moderne zu vermeiden. Dabei – und das ist das eigentlich Spannende – fehlt es aber an jeder ideologischen Verbissenheit oder verstaubten Rückwärtsgewandtheit. Man hat schlicht den Eindruck, dass das Auge der Fotografen das Hässliche meidet und deshalb alleine das Bewährte und Harmonische ins Bild nimmt. Projektionsfläche und Fassade? Warum spricht der Alpenraum die Menschen auch weit entfernter Kulturen so an? Ist es eine wirkliche Idylle oder bloß eine Projektionsfläche für Sehnsüchte und eine Fassade für Touristen? Haben die Bilder aus den Alpen deshalb so eine Kraft, weil sie tiefere Weisheiten vermitteln, die unserer schnelllebigen Zeit verloren gegangen sind? Diese Fragen ließen uns Stadtphilosophen nicht los, und so zogen wir durch das Land: Wir bereisten die Österreichischen, Schweizer, Liechtensteiner und Bayerischen Alpen und besuchten die Menschen, um die letzten Spuren schwindender Lebensentwürfe und Lebensphilosophien zu finden. Die Reisen hatten das Ziel, mit manuell entwerfenden und produzierenden Menschen ins philosophische Gespräch zu kommen. Der Sinn des Ganzen war, zu erfahren, ob das Leben solcher Menschen Tugenden, Einsichten und Lebensweisheiten bietet, die im urbanen Raum nicht mehr zu finden sind. Wir sprachen mit Bauern, Handwerkern und Traditionshütern, besuchten Museen und Betriebe, Höfe und Almen, Feste und Gipfel. Mancher begegnete uns mit kluger Skepsis. Nur langsam konnten wir davon überzeugen, nicht gekommen zu sein, um zu richten oder vorzuführen, zu kontrollieren oder zu schikanieren, zu profitieren oder zu belehren. Viele Städter vor uns hatten Spu- ren des Misstrauens hinterlassen. Doch letztlich war jeder Abschied freundlich. „Das schönste Wappen auf der Welt, das ist ein Pflug im Ackerfeld“, so lehrt uns eine Weisheit der Alpen, die wir auf einem Kachelofen in der Stube einer Bäckerei gefunden haben. Die Schmuck-Kachel, die in der Tat wie ein Wappen in den Ofen eingelassen ist, zeigt ein paar Ackerschollen, auf denen ein Pflug ruht. Kein Mensch ist zu sehen. Es ist, wie wenn uns das Bild sagen wollte: Wir Bauern reden zwar nicht viel, doch wir sind stolz auf unsere Arbeit. Zwar kann es nicht von großen Heldentaten berichten, doch dafür reicht es bis an den Ursprung, wo vor Jahrtausenden das sesshafte Leben begann. Die Viehhaltung, die Fleisch- und Käseproduktion, der Wein- und Obstbau, diese ungemein sinnliche Erfahrung, einen Acker zu bebauen und ihm die wertvollsten Dinge zu entlocken, dabei auszuharren, diese großen Mühen auf sich zu nehmen, auch Rückschläge zu verkraften, dann und wann am Boden zerstört und am Rande der eigenen Existenz zu sein, aber stets verwachsen mit dem eigenen Grund und Boden,– das macht den echten und freien Bauern aus. Ein Bauer sät und erntet aus freien Stücken. Das allein schon ist ein Wappen wert, weil es das Urbild aller produktiven Tätigkeit ist. Die Freiheit des Eigenen Das Eigene spielt im Alpenraum eine große Rolle. Oft schilt man die stolzen Alpenbewohner Spießbürger, deren private Höfe Refugien von Biedermännern seien. Tatsächlich bedarf wahre Freiheit des Eigenen. Ohne Eigenes sind wir stets Abhängige. Wilhelm Röpke, der der Österreichischen Schule der Ökonomik nahestehende deutsche Wirtschaftsphilosoph, schrieb: „Der unverschuldete Bauer auf ausreichender Bodengrundlage ist der freieste und unabhängigste Mensch in unserer Mitte; weder Nahrung noch Arbeitslosigkeit brauchen ihm Sorgen zu bereiten, und die Unterwerfung unter die Launen der Natur, die er für diejenigen des Marktes und der Konjunkturen eintauscht , ist eine solche, die das Menschentum nicht zu verbittern, sondern vielmehr zu veredeln pflegt. Seine Existenz ist, wie wir die Dinge auch drehen und wenden mögen, unter allen die menschlich befriedigendste, reichste und geschlossenste.“ Freilich ist es heute so, dass ein Gutteil al- ler Landwirte zum Teil von staatlichen Unterstützungen und EU-Förderungen lebt, was deren Freiheit einen etwas schalen Beigeschmack gibt. Aber trotzdem: Immer noch ist deren Arbeit nur dann zu bewältigen, wenn man in Generationen denkt. Ständig muss etwas ausgebessert und neu aufgebaut werden. Unterlässt man dies, kommt die Rechnung zwar mit Verspätung, aber letztlich unausweichlich. Kundige Augen prüfen, wie wir bei unseren Reisen erfahren haben, beim Kauf eines Hofes, ob es bei der Instandhaltung der Wege und Leitungen Unterbrechungen gab. Für das Kalkül des Einzelnen „rechnet“ sich diese Instandhaltung oft nicht, doch ohne den weiten Zeithorizont der Alpenbewohner wäre die Besiedelung der Alpen nie gelungen. Die Nachhaltigkeit war im Im August packt uns die Landlust: Vor der Hitze fliehen die überzeugtesten Städter ans Meer, an den See oder in die Berge. Aber worin wurzelt die Sehnsucht, ein naturverbundeneres Leben zu führen? Welche Rolle spielen da Nachhaltigkeit und soziale Gedanken? Und wie können Kinder wieder mehr Bezug zur Natur entwickeln? Über „urban farming“ und grüne Wissensprojekte. Redaktion: Sylvia Einöder Vorreiter „Die Nachhaltigkeit war im Alpenraum daheim, lange bevor Politiker den Ausdruck als Modewort für ihre Zwecke entdeckten“, so Philosoph Schulak. Ein sichtbares Gegengewicht „ Die Bauern und Handwerker sind nur selten in Gefahr, völlig sinnlose oder schädliche Dinge zu tun, was man von Angestellten und Bürodienern in den urbanen Zentren nicht behaupten kann. Alpenraum daheim, lange bevor Politiker den Ausdruck als Modewort für ihre Zwecke entdeckten. Was die traditionellen Lebensformen, die sich im Alpenraum noch finden lassen, unter anderem auszeichnet, ist, dass die Kinder die Eltern bei der Arbeit stets beobachten können. Man kann sehen, wie die Eltern säen und mähen, melken und mis­ ten, jäten und ernten, backen und schweißen, drechseln und hobeln. Für Kinder ist das, was für die Eltern harte Arbeit ist, ein Spiel. Und sie bewundern stets jene, die das Spiel beherrschen. Solche Eltern müssen nicht um Anerkennung und Aufmerksamkeit buhlen, sondern sie werden gleichsam von selbst bewundert, einfach deshalb, weil sie etwas können und weil das offensichtlich ist. Eltern, die ihr Können tagtäglich offen unter Beweis stellen, haben kein Autoritätsproblem. Sie sind Vorbilder, das reicht völlig aus. Mehr muss gar nicht sein. Bauern und Handwerker sind nur sehr selten in der Gefahr, völlig sinnlose oder schädliche Dinge zu tun, was man von Angestellten und Bürodienern in den urbanen Zentren nicht behaupten kann. Heutzutage beklagt sich fast jeder Angestellte über sinnlose Tätigkeiten oder meint, gar nicht hinter den eigentlichen Sinn seiner Tätigkeit zu kommen. Fast jeder glotzt tagein, tagaus auf den Bildschirm, ohne dass er all das, was dort zu sehen ist, initiiert hätte. Wer so ein fremdbestimmtes Leben führt, kann kaum ein Vorbild sein. Es ist nämlich nicht die große weite Welt mit all ihren Problemen, die uns beschäftigen sollte. Das ist eine oft schauerliche Traum- und Albtraumwelt aus medialen Bildern, die uns bloß innerlich erregt, aber selten zu sinnvollem Handeln führt. Viel wichtiger ist, die unmittelbare Umgebung zu verstehen, sich dort zurechtzufinden, wo man zuhause ist. Und das ist am Land viel eher möglich als in der Stadt. “ Die Alpenphilosophie. Eine Spurensuche nach vergessenen Werten und Weisheiten. Von Rahim Taghizadegan und Eugen Maria Schulak, Servus 2015. 272 Seiten, geb., e 21,95 Der große Vorteil an der Abgeschiedenheit des handwerklichen und bäuerlichen Lebens, vor allem in den Bergen, liegt auch darin, dass die sozialen Probleme, die eine Stadt nun einmal produziert, nicht unmittelbar in die Lebenswirklichkeit der Menschen eindringen. Zwar gibt es auch dort all die Verkommenheiten, die möglich sind, aber nicht derart konzentriert. Vor allem: Es gibt ein sichtbares Gegengewicht. Es gibt den gesunden Betrieb, den lieblichen Garten, Großeltern auf der Sonnenbank, selbst produzierte Lebensmittel, jede Menge Vieh und Haustiere, fröhliche Feste, Reste von natürlicher Religion, mehr Schamgefühl und insgesamt mehr positive Vorbilder. Lauter Dinge, die jemand, der in städtischen Problembezirken aufgewachsen ist, so gut wie niemals zu Gesicht bekommt. Ein Leben und vor allem ein Arbeitsleben am Land, das es versteht, mit dem Landstrich zu verschmelzen, ist dem Stadtleben vorzuziehen. Bloß ist es nicht jedem möglich und auch nicht für jeden das Richtige. Das Burgtheater gibt es nur in Wien. Doch es ist zu vermuten, dass es immer mehr Leute geben wird, denen ein einfaches Leben in der Abgeschiedenheit am Herzen liegt und die es im Verbund mit ihren Familien und Freunden aus freien Stücken wählen werden, einfach weil sie auf der Suche sind, weil sie, da sie in den Städten alle Tradition verloren haben, sich etwas aufbauen wollen, etwas, das sie mit ihren Händen geschaffen haben und worauf sie stolz sein können. | Der Autor ist promovierter Philosoph, betreibt eine Philosophische Praxis und leitet das Institut für Wertewirtschaft in Wien | 4 Das Thema der Woche | Echt erdig | „ DIE FURCHE • 33 | 13. August 2015 Politikum Essen “ Foodcoops Sünde Tiefkühlkost Foodcoops (engl. Cooperation) sind Lebensmittel-Genossenschaften zum gemeinsamen Großeinkauf direkt beim Bauern. Ziel ist die Förderung der ökologischen Landwirtschaft und der Bauern im Umland. Hinter Fertigprodukten stecken viele Arbeitsschritte – und ein gewaltiger CO2-Abdruck. Vor allem Tiefkühlkost ist eine regelrechte Klimasünde. Viele Lebensmittel sind bereits CO2-gekennzeichnet. Foto: Shutterstock (4) Wenn ich im Zug so aus dem Fenster schaue, sehe ich – jetzt im Vergleich zu vor 40 Jahren – eine komplett entseelte Forstund Landwirtschaft. | Von Sylvia Einöder einander etwas tun“, sagt Graner. Ein großes Projekt soll künftig die Schaffung von Arbeitsplätzen für Langzeitarbeitslose und Asylwerber am Acker sein. „Dafür sind wir schon mit dem AMS, der Caritas, der Diakonie und dem Integrationshaus in Dialog.“ Am Feld tummeln sich Studierende neben Senioren, AMS-Bezieher neben „Bobos“ und grün angehauchten Leuten mit gut bürgerlichem Hintergrund. Jüngere lernen von Älteren, Österreicher gärtnern neben Menschen mit Migrationshintergrund. Heute werkt eine philippinische Familie in ihrer eigenen Gemüseparzelle an den Bittermelonen. Am Acker geht es auch darum, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam etwas erreichen können. Sie müssen sich zusammenraufen, wenn der Gießplan wieder nicht eingehalten wurde. Beide Gartenfreunde hatten in punkto Nachhaltigkeit ihr „persönliches Initialerlebnis“, wie sie es nennen. Bei Ritter war es eine Reise in den Südsudan. Zwei Monate später sei er wieder in Europa „ausgespuckt“ worden – und wollte nicht mehr in den Supermarkt gehen. Aus Afrika brachte er die Idee mit, sich autark zu organisieren. „Zuerst wechselt man den Stromanbieter oder macht etwas für seine Kinder“, erinnert er sich. Dann realisierte er, dass er in einer Gemeinschaft aktiv werden muss, um mehr zu bewegen. Statt als Entwicklungshelfer in den Sudan zu gehen, wurde ihm klar: „Eigentlich müsste ich hier Entwicklungshelfer werden, um lokale Strukturen zu finden, die der Natur gegenüber sozial sind und unseren Nachkommen keine Nachteile verschaffen.“ Angefangen hat alles mit einer kleinen „Food Coop“ (siehe Kästchen oben). „Wir haben einfach direkt bei den Produzenten eingekauft und uns ein Lager für die Lebensmittel gemietet“, erzählt Ritter. Heute zählen die „LoBauerInnen“ und der „Grüne Daumen“ je um die 50 zahlende Mitglieder. Hinter den Sonnenblumen steht eine vom Wind etwas verwehte Leinwand für sommerliche Kinovorführungen – auch mittels Filmen sollen die Leute über das Thema Nachhaltigkeit aufgeklärt werden. Es sind politische Motive, die ganz unterschiedliche Charaktere hier herbringen. Die große Kritik gilt den gigantischen, maschinell bearbeiteten Monokulturen. Wenn Ritter im Zug aus dem Fenster schaut, sieht er im Vergleich zu vor vierzig Jahren eine „komplett entseelte Forst- und Landwirtschaft.“ Als Gegenmodell zu den Maschinen setzen die „LoBauerInnen“ die Kraft vieler Hände ein. Ob sie nicht letztlich einen zivilisatorischen Rückschritt in Richtung Agrargesellschaft proben? „Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit, wir benützen alle Handys und Computer“, betont Ritter. Aber man müsse jene Erfindungen hinterfragen, die man nicht guten Gewissens benützen kann. Im Brotberuf ist Ritter Filmarchitekt, Graner selbstständiger Software-Entwickler. Gärtnern bringt Gruppen zusammen Auf einem Acker in der Lobau proben verschiedenste Leute die Selbstversorgung. Ein ökologisches und soziales Experiment mit Potenzial. Die Ackerfrüchte des protests „ Viel Zeit und Energie fließt in den Acker, ein Acht-Stunden-Tag wird so schnell auf 16 Stunden ausgedehnt. Beide Naturfreunde wollen in Zukunft vermehrt Projekte initiieren, aus denen sie einen Teil ihres Einkommens bestreiten können. Ideen haben sie Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit. Wir alle verwenden ja Handys und Computer. Aber man muss schon jene Erfindungen hinterfragen, die man nicht guten Gewissens benützen kann. “ viele. Eine ist es, das Wissen über nachhaltige Ernährung in der Erwachsenenbildung weiterzugeben. Eine andere, Menschen aus den angrenzenden Altersheimen zur Gartentherapie aufs Feld zu bringen. „Durch das Riechen, Fühlen, Schmecken wird bei dementen Menschen die Erinnerung geweckt und so der Krankheitsfortschritt gebremst“, weiß Graner. Ein anderes Projekt ist die „Ackerdemie“ für Kinder (siehe Interview rechts), die im Herbst startet. „Wir stellen es uns sehr schon schön vor, dass die Kinder und die älteren Herrschaften neben- „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich mit diesen Philippinen anzufreunden, würden sie nicht hier so lustige Früchte anbauen und uns so nett zum Essen einladen“, schwärmt Ritter. Er möchte gerne Treffen von Asylwerbern mit Einheimischen am Feld organisieren. „Damit man nicht nur aus Heute oder Österreich erfährt, was wieder in Traiskirchen los ist, sondern selbst nachfragen kann: Wie bist du geflohen? Wo hattest du das Geld für die Schlepper her? Was sind deine Wünsche?“ Auch wer sich den Jahresbeitrag von rund 100 Euro nicht leisten kann, darf teilnehmen: „Für ein Gemüseprojekt sind die zeitreichen Mitglieder fast wertvoller als die geldreichen“, lacht Ritter. Genauso unterschiedlich wie die Menschen sind auch deren Ansprüche an das Projekt. Es ist nicht einfach, eine Initiative in Gang zu bringen, wo kein Gewinn im Spiel ist, niemand verpflichtet ist, sondern das Gärtnern dem Job und Privatleben nachgeordnet ist. „LoBauer“ Christian Stojic ist einer der wenigen, der sich fast ausschließlich vom Acker ernährt. „Viele Mitglieder wollen eher weg vom Arbeitsdruck und suchen hier eine Entspannungszone“, kritisiert der 40-Jährige mit dem Vollbart. Er würde sich aber wünschen, dass im Laufe der Woche 30 Leute einmal zum Helfen am Feld kommen. Für ihn ist das Gärtnern kein Hobby, sondern sein tägliches Brot. Leicht sei es nicht, sich nur vom eigenen Gemüse zu ernähren. arbeiten auf dem land Burnout-Beruf Bauer | Von Julia Pfleger D er Bauer zieht sich zurück und trinkt immer öfter. Seine Frau weiß nicht mehr, wie sie das Familienleben schaffen und den Bauernhof trotzdem gut bewirtschaften soll. Ihr Mann will nichts ändern, und die Bäuerin muss ganz alleine an verschiedenen Fronten kämpfen. Beispiele wie dieses hört Barbara Kathrein jeden Tag. Sie betreut das österreichweite „bäuerliche Sorgentelefon“ der Initiative „Lebensqualität Bauernhof“ in Tirol. Kathrein verfügt nicht nur über eine psychosoziale Ausbildung, sie kommt selbst aus dem bäuerlichen Umfeld. „Manchmal dauern die Gespräche bis zu einer Dreiviertelstunde“, berichtet sie. Drei bis vier Leute rufen täglich an, um anonym über Pro- bleme wie Generationenkonflikte oder die fehlende Trennung von Arbeit und Privatleben am Bauernhof zu sprechen und sich Rat zu holen. „Getrennte Wohnbereiche samt separaten Eingängen und Küchen erlauben mehr Selbstbestimmung“, rät Kathrein dann. Denn nicht selten gipfeln die Reibereien zwischen Jung und Alt darin, dass die Jungen trotz aller Liebe zum Betrieb das Weite suchen und erfolgreiche Betriebe vor dem Aus stehen. Leistung bis zur Selbstaufgabe Der Wunsch, das Leben miteinander zu verbringen und im Betrieb etwas zu schaffen, steht für viele Paare am Beginn ihres gemeinsamen Weges. Leider wird daraus für viele ein Albtraum aus Überlastung und Konflikten. Denn Kinder am Foto: Shutterstock So geht es nicht weiter Foto: © Sylvia Einöder (2) D er Ausblick ist bunt. Auf einem weiten Feld blühen Sonnenblumen neben einem Kräuterkreis, ein großer Erdäpfelacker grenzt an eine Reihe mit Himbeerstauden. Es ist die „kleine Stadtfarm“, ein zwei Hektar großer Acker in der Wiener Lobau. „Urban farming“ wird hier betrieben. Die Dimensionen übersteigen die üblichen „urban gardening“-Projekte, die derzeit in den Metropolen wie Pilze aus dem Boden schießen. „Hier bauen nicht 60 Menschen einzeln Erdäpfel an, sondern wir bauen einmal Erdäpfel für 60 Leute an“, erklärt Nikolai Ritter, der die „LoBauerInnen“ vor vier Jahren gegründet hat. Alle Vereine, die hier Ackerfläche von der Stadt Wien pachten, wollen nicht bloß biologisches Gemüse ernten. Sie wollen vor allem experimentieren und gemeinsam lernen. „Wir versuchen herauszufinden, ob eine Selbstversorgung überhaupt möglich ist und wieweit wir an unsere Ideale herankommen“, sagt Mike Graner, Gründer der „Operation grüner Daumen“. Alles können sich die Städter am Acker natürlich nicht selbst anbauen, etwa Oliven oder Südfrüchte. „Bisher zumindest – schauen wir mal, wie es mit der globalen Erwärmung weitergeht“, scherzt der 52-Jährige mit der Schirmkappe. KonfliktPotenzial Das Zusammenleben am bäuerlichen Hof gestaltet sich oft schwierig. Bauernhof erleben von klein auf, dass hohe Leistungsbereitschaft und das Hintenanstellen persönlicher Bedürfnisse im bäuerlichen Sozialsystem positiv bewertet sind. Auf der Strecke bleiben Zeit für sich selbst und die Partnerschaft. „Oft rufen Menschen an, denen alles über den Kopf wächst und die nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen, zu arbeiten“, erzählt Kathrein. „Viele fürchten, ihrer Rolle nicht gerecht zu werden.“ Die Fleisch schadet Umwelt Humus gegen CO2 Fleischkonsum schadet der Umwelt: Für ein Kilo Karotten braucht es 131 Liter Wasser, für ein Kilo Rindfleisch 15.455 Liter – für Trinkwasser, Bewässerung der Futterpflanzen und zur Stallreinigung. Humusreiche Böden sorgen für eine gute Klimabilanz: Je humusreicher der Boden, umso mehr CO2 kann er speichern. Ein Prozent Humus pro Quadratmeter Boden hält rund 10 Kilo CO2 gebunden. Nikolai Ritter (l.) und Mike Graner experimentieren, wieweit eine Selbstversorgung mit Gemüse überhaupt möglich ist. “ „Einmal Bauernhof reicht nicht“ | Das Gespräch führte Sylvia Einöder V Vernetzt “ Die Pferde von Patricia Ermes’ „Lebenskoppel“ liefern den Bio-Dünger für den Acker. Es herrscht ein reger Austausch zwischen den Vereinen der „kleinen Stadtfarm“. Beraterin empfiehlt bewusst eingeplante Erholungszeiten sowie einen kritischen Blick darauf, was nun wirklich Betriebsarbeit ist und was Familienarbeit. Auch die Übergabe des bäuerlichen Betriebs von einer Generation zur nächsten kann zu Problemen führen. Kathrein er- „ Oft rufen Menschen an, die nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen zu arbeiten. Viele haben Angst, den hohen Erwartungen an sie nicht gerecht werden zu können. “ or zwei Jahren hat Christoph Schmitz die „Gemüseackerdemie“alsPrivatinitiative in Potsdam lanciert – inzwischen betreut er mit einem kleinen Team rund 50 Schulen. Ab Herbst exportiert der promovierte Landwirt die „Ackerdemie“ an österreichische Schulen. Die Furche: Worum geht es Ihnen als „Gemüse-Ackerdemiker“? Christoph Schmitz: Es geht um ein modernes Schulgarten-Programm. Wir wollen, dass die Schulen wieder einen Lernort in der Natur haben. Dazu haben wir ein Bildungsprogramm entwickelt, um die Schulen dabei zu unterstützen. Denn die Lehrkräfte haben keine Zeit, einen Schulgarten aufzustellen, und oft auch keine Expertise. Der ist ja nicht im Lehrplan verankert. Die Furche: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Schmitz: Wir haben selbst einen Schulbauernhof zu Hause, da kommen die Kinder nur einmal hin – so kann kein wirkliches Lernen stattfinden. Durch die „Gemüse­ ackerdemie“ begleiten sie den kleinen Samen bis zur fertigen Frucht nach ökologischen Kriterien und vermarkten das Gemüse auch noch selbst. Die Kinder suchen sich einen Gemüsepaten, der ihnen das Gemüse abnimmt. So lernen sie die gesamte Produktionskette kennen. Im Folgejahr übergeben die Kinder einen fertigen Acker an die nächste Klasse, sie können ernten und machen im Winter Theorie und Experimente. Wir rennen bei den Eltern zug der Übergebergeneration in die unterstützende Rolle. Ein großer Teil der Arbeit hinter dem Sorgentelefon besteht darin, auf weitere psychosoziale, wirtschaftliche oder sozialrechtliche Betreuung für die Anrufer zu verweisen, damit längerfristige und weitreichende Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden können. „Die meis­ ten brauchen ein Innehalten und systematisches Auseinanderklauben dessen, was alles zu tun ist“, so Kathrein. Viele Menschen brauchen auch einfach jemand Unbeteiligten, der zuhört. „Das Erzählen hilft schon ganz oft, weil man die Zusammenhänge neu beschreiben und überdenken muss.“ Deshalb rufen einige auch öfter an – wie die Bäuerin, deren Mann immer häufiger zur Flasche greift. Bäuerliches Sorgentelefon österreichweit Mo–Fr: 0810 676 81 offene Türen ein, die selbst keine Zeit für sowas haben, und auch bei den Schulen. Die Furche: Was sollen die Kinder in der „Ackerdemie“ alles lernen? Schmitz: Wichtig ist uns, den Bezug zur Natur herzustellen und das Verständnis dafür, wo unsere Lebensmittel herkommen. Viele Kinder kennen Salat nur eingeschweißt und Karotten alle nur in derselben Länge. Die andere Komponente ist das soziale Lernen, dass die Kinder nicht nur im Klassenraum sitzen, sondern voneinander lernen. In der Natur lernen sie soziale Fähigkeiten wie Respekt oder Wertschätzung. Die Furche: Und wie werden die kognitiven Fähigkeiten gefördert? Schmitz: Die Kinder können sich die Inhalte besser merken und mehr dazu erzählen, weil sie Geschichten im Kopf haben. Wir wollen vermehrt an die Gymnasien gehen, wo die Kinder fast nur mit theoretischem Kram in Kontakt kommen. Das Lernen am Objekt, der sichtbare Effekt, das Angreifen und Erfassen mit allen Sinnen, hat ja einen Lernen am Objekt „Die Kinder sollen Spaß an der Ackerdemie haben. Und den Lehrern nehmen wir viel Arbeit ab“, sagt Christoph Schmitz, Gründer der „Ackerdemie“. „ Das Angreifen und Erfassen mit allen Sinnen hat einen viel höheren Lerneffekt. Die Kinder können mehr dazu erzählen, wenn sie Geschichten damit verbinden. viel höheren Lerneffekt. Für Kinder ist es ansonsten schwierig, diese Transferleistung von der Theorie in die Praxis zu schaffen. Die Furche: Wie waren die Erfahrungen mit den ersten Klassen? Schmitz: Viele Kinder sind total überrascht, wenn sie eine lange Karotte herausziehen können aus dem Samen, den sie gesät haben. Ein Mädchen hat bei der Tomaten-Ernte gesagt: „Ich habe noch nie die runden Tomaten geges- sen.“ Es stellte sich heraus, dass sie Tomaten nur aus der FertigTomatensauce kannte. Von den Lehrern bekommen wir oft die Rückmeldung, dass gerade jene Kinder, die im Unterricht nicht so gut mitkommen, plötzlich eine hohe Motivation zeigen. Im Garten zählen andere Fähigkeiten, etwa, wie fleißig und engagiert du bist. Die Kinder können so zeigen, dass sie mehr können. Die Furche: Ist das Projekt für Brennpunkt-Schulen konzipiert? Schmitz: Nicht nur, wir gehen an alle Schulen, die mit uns arbeiten wollen. Natürlich hat man den stärkeren Effekt in schwierigeren Umfeldern. Aber das Mädchen, das keine Tomaten kannte, war nicht aus einem Problembezirk, sondern vom Land. Wir sind auch im ländlichen Bereich tätig. Die Furche: Sie wollen die Lehrer entlasten? Schmitz: Genau. Sie sind zwar selbst mit den Kindern auf dem Acker, aber wir richten den Acker ein, machen die Anbau-Planung, helfen bei der Vermarktung des Gemüses, bieten Lehrerfortbildungen an, geben ihnen ein Curriculum und pädagogische Tipps für den Acker. Bei der Kinderbetreuung werden sie unterstützt von ehrenamtlichen Mentoren. So kommen die Kinder mit anderen Personen in Kontakt, etwa engagierten Großeltern oder Studierenden. Die Furche: Nun wird das Projekt in Österreich lanciert? Schmitz: Hier wird das ab Herbst in Kooperation mit der „kleinen Stadtfarm“ in Schulen in und um Wien umgesetzt. Der Großteil der Kosten wird von uns getragen, ein Anteil von den Schulen. Wir starten mit einer Pilotschule und hoffen, dass viele weitere dazukommen. Foto: © Sylvia Einöder (1) „ zählt von einem Fall, bei dem sich eine Tochter bei der Hofübergabe übergangen fühlt und kaum mehr Kontakt zu den Eltern hält. „Die Übergeber sind heute oft noch fit, haben Angst, nichts mehr tun zu dürfen und wert zu sein“, weiß Kathrein. Deshalb brauche es den bewussten Rück- Viele Kinder kennen Salat nur eingeschweißt und Karotten alle in derselben Länge. Sie sollen die Produktionskette von Lebensmitteln verstehen lernen. Die „Gemüse-Ackerdemie“ bringt den Acker an die Schule. Dabei lernen Kinder nicht nur, wie man Salat anbaut, sondern erwerben gärtnernd viele andere Kompetenzen. Innovativ Durch das Riechen, Fühlen, Schmecken wird bei dementen Menschen der Krankheitsfortschritt gebremst. Wir stellen es uns schön vor, dass ältere Menschen und Kinder nebeneinander gärtnern. Kollegen lädt sie jeden Sonntag innovative Köpfe zum Austausch zu sich auf die Koppel. Manchmal kommt „LoBauer“ Ritter um sechs Uhr morgens vor der Arbeit auf das Feld. Er kennt jede Ecke, hat eine ganz spezielle Beziehung zu dem Stück Land. „Es klingt jetzt albern oder esoterisch, aber die Kommunikation mit der Natur gibt mir Kraft. Ich binde mich hier an sichtbare und sinnvolle Kreisläufe an.“ Er glaubt, dass sich am Feld in wenigen Jahren Menschen mit diversen kulturellen Hintergründen tummeln werden. Für all jene ohne Einkommen ist der Acker viel mehr als ein Hobby. „Spätestens wenn der nächste Finanzcrash kommt, wird das Gemüse hier auch für einige Österreicher ziemlich wichtig werden.“ „ Foto: Ackerdemia Gegenüber vom Acker tönen Mozart-Klänge aus den Stallungen. Der spanische Lusitano-Hengst „Verdi“ läuft neben Esel-Wallach „Bumsti“ am Zaun der „Lebenskoppel“ entlang. Die Tiere liefern den Bio-Dünger für den Acker. „Um 12 Uhr kommen immer alle angetrabt und strecken den Kopf in den Stall, wenn auf Radio Klassik Ave Maria gespielt wird“, lacht Leiterin Patricia Ermes. Die Frau ganz in pink hat ihre Karriere als klassische Sängerin eingetauscht gegen ihre neue Leidenschaft, die tiergestützte Therapie. Am Acker ist sie auch selbst am Jäten, Pflanzen und Gießen. Gemeinsam mit den 5 Das Thema der Woche | Echt erdig | DIE FURCHE • 33 | 13. August 2015 “ Nähere Infos unter: www.ackerdemia.de