Negative Dialektik - Begriff und Kategorien (S. 137-163)

Werbung

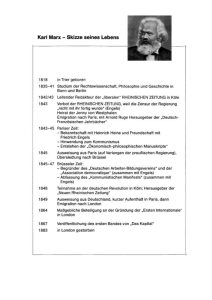

Ruhr-Universität-Bochum Fakultät für Philosophie WS 2006/07 Veranstaltung: Gesellschaftskritik III: Adorno – Negative Dialektik Veranstalter: Dr. Christoph J. Bauer Referent: Stefan Gassner 12. Dezember 2006 Theodor W. Adorno – Negative Dialektik – Kapitel 2: Begriff und Kategorien – S. 137-163 „Kein Sein ohne Seiendes“ (S. 139) ist der erste Satz des Kapitels und damit eine Überleitung vom „Verhältnis zur Ontologie“. Er kann nach den Erkenntnissen, dass das Sein ein Bedürfnis nach einem denkenden Subjekt hat und seine Identität durch Seiendes bezieht, auch so verstanden werden: Kein Subjekt ohne Objekt. Die größte Irrung des deutschen Idealismus seit Fichte sei, zu glauben, man könne sich im Denken, in der Abstraktion vom Objekt loslösen, also ein absolutes Denken, ein absolutes Subjekt abstrahieren, welches das Objekt, das Nichtidentische setzt. Doch erst die Erfahrung eines Objektes mache den Gedanken über Seiendes/Objekte überhaupt möglich. Der Idealismus irrt, denn nach Adorno stehen Subjekt und Objekt sich nicht, wie bei Kant, gegenüber, oder vereinen sich im Subjekt, wie bei Fichte, sondern bestehen in einer Interdependenz; sie durchdringen einander. Das absolute Subjekt, das alles Nichtidentische und Objektive in sich setzt, will eine Widerspruchslosigkeit erzeugen, die ohne das bestimmte Objekt aber sinnlos bleibe. Es wolle allgemeine/absolute „Versöhnung“ (S. 146) der einzelnen widersprüchlichen Bestimmungen leisten, doch seien diese bereits die Negation des Ganzen/Totalen. Denn daran, dass jeder „einzelne unter eine Klasse subsumierte Gegenstand Bestimmungen hat, die in der Definition seiner Klasse nicht enthalten sind“ (S. 153), werde das „Moment der Nichtidentität“ (ebd.), des Nichtidentischen sichtbar. Indem durch die Versöhnung alle Widersprüche unterdrückt werden sollen, werde der Antagonismus von Subjekt und Objekt verewigt. So sei diese Problematik nur dialektisch zu lösen, ohne dass eine totale Antwort erwartet werden könne. Nur Dialektik reflektiere kritisch den Zusammenhang von Subjekt und Objekt und ihre eigene Bewegung. Durch solche Selbstkritik der eigenen Philosophie heißt sie negative Dialektik. Ein weiteres Beispiel des Versuchs der Versöhnung ist der dialektische Materialismus (DIAMAT) der DDR. Dieser verstünde die Marxsche Kritik der Philosophie so, dass die Philosophie an sich überflüssig werde. So fordere er eine Einheit (Versöhnung) von Th eorie und Praxis, wobei die Theorie aber zur Sklavin der Praxis erniedrigt und somit der Macht ausgeliefert werde. 1 Dies soll zeigen, dass Dialektik keine Methode ist, da sie immer widerspruchsvoll bleibe und keine eindeutige Interpretation zulasse. Dialektik sei nicht etwas schlicht reales, sondern eine Reflexionskategorie. Sie sei nicht auf Identität aus, sondern beargwöhne diese. Traditionelle Philosophie halte Identität für ihr Ziel, anstatt die dieser impliziten Widersprüchlichkeit anzuerkennen und auf das Nichtidentische hinzuführen. Denn alle Einzelbestimmungen bleiben widersprüchlich und so könne nichts Positives von dialektischer Philosophie erwarten werden. Identität als Wunsch nach Widerspruchslosigkeit sei ein Gewaltakt am Objekt, da es in widerspruchslose Begriffe hineingezwängt werde und sich im Subjekt auflöse. Gleichzeitig werde das Subjekt zum Objekt herabgesetzt. Dieses Identitätsprinzip sei „die Urform von Ideologie“ (S. 151) und verankere sich im menschlichen Denken. Um sich vom Zwang des Identitätsprinzips zu lösen, müsse die Menschheit zunächst ihre eigentliche, widerspruchsvolle, individuelle Identität erlangen. Deshalb sei Ideologiekritik immer auch „Kritik des konstitutiven Bewußtseins selbst.“ (S. 151) Das traditionelle Identitätsprinzip manifestiere sich jedoch als Gesellschaftsmodell im herrschenden Tauschprinzip, das menschliche Arbeit auf den Begriff der Arbeitszeit reduziere. Eine Kritik am Tauschprinzip sei das Streben nach einem freien und gerechten Tausch, in dem „keinem Menschen mehr ein Teil seiner lebendigen Arbeit vorenthalten“ (S. 150) würde. Genauso würde auch eine Kritik an dem widerspruchsfreien Identifikationsdenken selbst verlaufen: sie wäre das Streben nach einer wahren, widerspruchsvollen Identität, in der keinem Menschen ein Teil seiner selbst vorenthalten werden könnte. Dann wäre die „rationale Identität erreicht, und die Gesellschaft wäre über das identifizierende Denken hinaus.“ (ebd.) Negative Dialektik sei durch „idealistischen Trug[s]“ (S. 162) zunächst selbst an die Kategorien der Identitätsphilosophie gebunden, bleibe also „selber das, wogegen sie gedacht wird.“ (S. 150) Erst in ihrem kritischen Verlauf werde sie berichtigt, wahr. Was zuerst „theoretisch unzulänglich blieb, teilte der geschichtlichen Praxis sich mit; darum ist es theoretisch erneut zu reflektieren“ (S. 147). Den Gewaltakt des Identitätsprinzips am Objekt verdeutlicht Adorno nochmals am Freiheitsbegriff: indem Freiheit in den Begriff der Freiheit eingezwängt wird, um sie greifbar, fassbar, handlich zu machen, verliere Freiheit ihre Eigentlichkeit, die (platonische) Idee der Freiheit. Daran werde die Unzulänglichkeit des Begriffs deutlich. Er beschneide die Freiheit um ihre Verwirklichung. So müsse Freiheit eine Kritik an dem wollen, was der Begriff der Freiheit formalisiert. „Indem der Begriff sich als mit sich unidentisch und in sich bewegt erfährt“ (S. 159) bestimmt er sich neu durch das, was außerhalb von ihm ist. Er ist nicht länger nur er selbst, sondern auch über sich hinaus. Weil das Seiende also nicht unmittelbar, sondern erst durch Begriffe sei, müsse Kritik an den Begriffen ansetzen. Der Begriff habe den immanenten Anspruch eine unveränderliche Ordnung zu schaffen. Er verdingliche damit seine eigene Form gegenüber den Inhal- 2 ten und werde so zum Identitätsprinzip. Dialektik dagegen wolle denken, ohne Gegenstände des Denkens zu Festem, Beständigem, Gleichbleibendem zu machen. Das Objekte eben das nicht sind zeige die Erfahrung. Denn Erfahrung funktioniert für Adorno als Eigenschaft, durch die Widersprüche sich nicht einfach aufheben lassen. So müsse sich jeder Einzelne entscheiden, ob er die von außen herangetragenen Erwartungen (Rollenerwartungen) als seine Bestimmung annimmt, also harmonisch in den Weltlauf sich einfügt und von sich selbst abwendend gehorcht. Oder ob er seine eigene Bestimmung aus sich heraus annimmt und deshalb sich nicht einfügt und an seiner Treue zu sich selbst, am Widerstand gegen die ganze Welt, zugrunde geht. Solch ein Widerspruch, wie auch der, „daß das Tauschprinzip, das in der bestehenden Gesellschaft die Produktivkräfte steigert, diese zugleich [aber] in wachsendem Grad mit Vernichtung bedroht“ (S. 155), bedürfe erst einer Manipulation, einer Zwischenschaltung von Begriffen, um die Widersprüchlichkeit auszublenden/zu verschleiern. Letztlich aber gilt: „nichts Einzelnes findet seinen Frieden im unbefriedeten Ganzen.“ (S. 156) Bis in die Alltagssprache hinein werde Positives fetischisiert. Ein Positives aus der Negation der Negation zu gewinnen zeige jedoch, dass das zu Beginn negativ Gesetzte nicht negativ genug war, also dass Positivität schon vor der ersten Negation vorausgesetzt werde. Meint man aus der Negation der Negation etwas Positives gewinnen zu können, so gebe man dem antidialektischen Prinzip den Vorrang. Positive Negation der Negation sei also idealistisch und werde so zur Identität, zu einer „erneute[n] Verblendung“ (S. 162). Kritik an der positiven Negativität werde von Idealisten und Hegelianern nicht zugelassen, weil ohne ein solches Prinzip dialektische Bewegung generell unmöglich sei. Für Adorno ist eine solche Haltung reine Autoritätshörigkeit gegenüber Hegel und außerdem fungiere negative Dialektik nicht als Prinzip, sondern nehme ihre Erfahrung „am Widerstand des Anderen gegen die Identität“ (S. 163) auf. Dialektik entspringe zwar Hegels System, gehe aber eben auch über ihn hinaus. 3