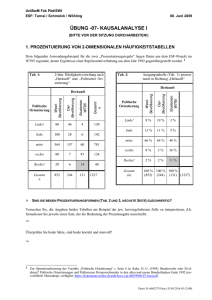

Psychologische, neurophysiologische und endokrinologische

Werbung