Liberalismus in Deutschland und in der Schweiz

Werbung

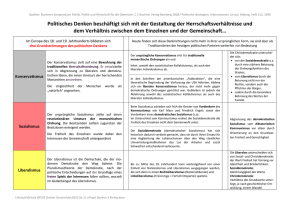

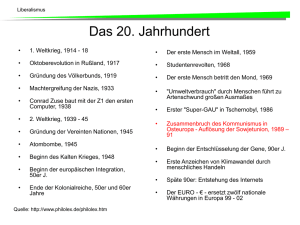

Liberalismus in Deutschland und in der Schweiz Robert Nef, Stiftungsratspräsident des Liberalen Instituts in Zürich, Potsdam, den 22. Sept. 2011, [email protected] Ein satirischer Auftakt von Andreas Thiel (aus: Weltwoche Nr. 38, 11 vom 22. September 2011) „Schweizer: und wie geht es denn so in Deutschland? Deutscher: Wir haben Probleme mit unserem Geld. Es ist nichts mehr wert. Und wie geht es in der Schweiz? Schweizer: Wir haben auch Probleme mit unserem Geld. Es ist zu viel wert. Deutscher: Aber die UBS hat doch soeben ein paar Milliarden verloren. Schweizer: Ja, das Geld musste weg. Wir haben zur Zeit einfach zuviel davon. Schade ist bloss, dass die UBS dieses Geld ausgerechnet jetzt verloren hat, wo es so viel wert ist. Das haben die Politiker mit dem Gold besser gemacht. Die haben die Goldbestände aufgelöst als das Gold am wenigsten wert war. So tat es nicht so weh. Deutscher: Und was machen sie hier in Deutschland? Schweizer: Im Moment halten sich die meisten Schweizer in Deutschland auf. Es ist zur Zeit billiger in Deutschland zu shoppen als in der Schweiz zu arbeiten. Deutscher: Ist denn in der Schweiz gar niemand mehr am Arbeiten? Schweizer: Doch, doch. Die Deutschen arbeiten noch in der Schweiz. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weshalb Deutschland mit seinen hohen Steuern seine Arbeiter ins Ausland vertreibt. Deutschland würde anstelle seiner Fachkräfte auch besser seine Politiker fortschicken. Deutscher: Meinen Sie? Schweizer: Aber sicher. Schicken Sie doch Frau Merkel als Präfektin nach Fukushima oder sonst in ein Erdbebengebiet, die kann ja nichts erschüttern. Sarkozy ist ja auch nur in Libyen einmarschiert, um dort Gaddafi den Titel „König von Afrika“ streitig zu machen. Deutscher: Ist das wahr? Schweizer: Ja, Angela Merkel und Silvio Berlusconi haben sich auch schon Gedanken über die Aufteilung Frankreichs gemacht: Angela kriegt Frankreich und Silvio Carla Bruni.“ 1. Die Fallstricke des Vergleichens Wer typisiert, blendet Individualitäten aus und tut nicht nur vielen Individuen Unrecht, sondern auch jenen, denen man die Zwangsjacke eines Typus verpasst. Vergleiche sind darum gefährlich, weil sie auf unzulässigen Vereinfachungen beruhen. Je spezifischer man die Vergleichskriterien wählt, desto mehr Unterschiede findet man. Je genereller die Betrachtungsweise ist, desto mehr nähert man sich jenen anthropologischen Gegebenheiten, bei denen nicht nur individuelle Eigenheiten, sondern auch nationale Eigenschaften immer weniger relevant werden. In der Geschichte der politischen Ideen und der darauf abgestützten Parteien gibt es zwei typische Grundpositionen. Die einen fokussieren sich auf die Parteien als ein politisches Phänomen, das frühestens auf die Entstehungszeit moderner europäischer Territorialstaaten also im 17. Und 18. Jahrhundert zurückgeführt werden kann und eigentlich erst seit der Einführung von Parlamenten nach der Englischen, nach der Französischen und nach der Amerikanischen Revolution zum Thema wird. In dieser kurzfristigen Betrachtungsweise ist der Liberalismus als anti-rechte Bewegung gegen die absolutistische Unterdrückung, gegen die klerikale Bevormundung und gegen die konservative Erstarrung im 18. Jahrhundert im aufsteigenden Bürgertum des Aufklärungszeitalters entstanden.Er hat dann im 19. Jahrhundert im neu entstandenen Sozialismus einen zweiten Gegner zur Linken gefunden und überlebt seither in der Mitte zwischen diesen beiden polarisierten Grundströmungen als relativ elitäre Gruppierung mit schwindendem Einfluss. Da die Geschichte der Unterdrückung, Bevormundung und Befreiung in Europa durchaus unterschiedlich und nicht synchron verlaufen ist, sind die sich jeweils liberal nennenden Parteien sehr unterschiedlich. Die Gegner der Freiheit sind keineswegs überall dieselben und beim gemeinsamen Kampf um mehr Freiheit, sind sehr unterschiedliche Koalitionen und Zweckbündnisse geschlossen worden und auch in Zukunft denkbar. Den typischen Deutschen Liberalen gibt es darum so wenig wie den typischen Schweizer Liberalen. Der Liberalismus hat sich in Deutschland und in der Schweiz als Partei der Mitte zwischen dem Konservatismus und dem Sozialismus etabliert und hat sich in unterschiedlichen historischen und regionalen Umfeldern ebenfalls unterschiedlich profiliert. Eine längerfristige Betrachtungsweise des Liberalismus knüpft an einem anthropologischen Urbedürfnis zur individuellen Selbstentfaltung und zur Ablehnung von Zwang und von subtileren Formen der Fremdbestimmung an. In dieser Sicht ist der Liberalismus als Ablehnung von Fremdherrschaft, Zwang und Bevormundung so alt wie die Geschichte der Menschheit. Ich neige zur zweiten Betrachtungsweise, und darum ist für mich die Schrumpfung der freisinnigen Partei der Schweiz von über 60 Prozent Wähleranteil 1848 auf 17 Prozent 2008 noch kein Grund, den Untergang des Liberalismus zu prognostizieren. Liberales Gedankengut ist zwar in den letzten 50 Jahren auch in andere Parteiprogramme eingeflossen, aber insgesamt hat der Liberalismus gegenwärtig auch in der Schweiz keine Hochkonjunktur. Dasselbe gilt für mich beim Blick über die Nordgrenze. Die schlechten Wahlresultate der deutschen FDP sind alarmierend und schockierend, aber kein Grund, eine liberale Götterdämmerung zu prognostizieren. Ich präsentiere heute kein Rezept für einen künftigen Wahlerfolg der FDP. Ich bin auch kein Experte für liberale Wahlerfolge, obwohl ich in den 70er Jahren den in der Schweiz damals erfolgreichen Slogan „Mehr Freiheit – weniger Staat“ lanciert habe. Die FDP der Schweiz hat in der Folge allerdings ihren eigenen Slogan wenig beherzigt, und sie hat den massiven Ausbau des Sozialstaates in der Achtziger- und Neunzigerjahren aktiv mitgetragen. Häufig sind Experten Personen, die andern auswärts Ratschläge erteilen, die sie zuhause selbst nicht befolgen können oder wollen. Ich möchte den Vergleich anhand eines Blicks in die Geschichte durchführen. Der grosse liberalkonservative Basler Historiker Jacob Burckhardt hat in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ darauf hingewiesen, dass uns Geschichte zwar nicht „klug für ein andermal“ aber „weiser für immer“ machen kann. 2. Der deutsche Liberalismus – von aussen gesehen Ich werfe zuerst einen kurzen Blick in die deutsche Parteiengeschichte, wie ich sie von aussen wahrnehme. Ich stütze mich dabei auf eigene Beobachtungen und auf die Lektüre des originellen und selbstkritischen Buchs von Ralph Raico. (Die Partei der Freiheit, Studien zur Geschichte des deutschen Liberalismus, Lucius, Stuttgart 1999). Die Geschichte des deutschen Liberalismus ist für mich eine Geschichte der verfehlten Koalitionen. Die Liberalen haben sich im Lauf der Geschichte immer wieder ins falsche politische Lotterbett gelegt. Der gravierendste Fehler war die Verknüpfung mit dem zentralistischen deutschnationalen Gedankengut im 19. Jahrhundert, das sich anfangs des 20. Jahrhunderts mit einer antisemitisch durchsetzten marktwirtschaftsfeindlichen Kapitalismuskritik in fataler Weise verbunden hat. Dieser grobe Verstoss gegen liberale Grundsätze hängt mit einer teils manifesten und teils latenten Feindlichkeit gegenüber Handel und Spekulation zusammen, ja mit einer generellen Verachtung für das rein Wirtschaftliche. Diese Geringschätzung lässt sich in Kontinentaleuropa bis ins klassische Altertum zurückverfolgen. Die alten Griechen überliessen die produktive Arbeit den Sklaven und nannten nicht politisierende Privat- und Geschäftsleute „idiotes“. Viele Deutsche (und auch viele Franzosen) distanzieren sich von der angelsächsischen und auch von der schweizerischen „Krämerseele“ jenes homo oeconomicus, der als zentralen Wert die Mehrung des materiellen Wohlstandes auf offenen Märkten durch Tausch und horizontale Arbeitsteilung anstrebt. Als ehrlich und produktiv gilt nur, was Bauern und Arbeiter an Mehrwert schaffen, der Handel, die Finanzindustrie und die oft grenzüberschreitenden Dienstleistungen sind suspekt. Diese Wirtschaftsskepsis hat sich in Deutschland seit Jahrhunderten mit einer Glorifizierung des Begriffs der Ehre, der Gefolgschaft und der vertikalen Subordination verbunden. Der höchste soziale Wert war bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts nicht die Mehrung des materiellen Wohlstandes für alle, sondern eine disziplinierte Solidarität, die sich in der vorbehaltlosen Pflichterfüllung manifestiert: Freiheit als Möglichkeit, seine Pflichten freiwillig zu erfüllen. Trotzdem haben Deutsche zur Geschichte der Freiheitsidee grosses und bleibendes beigetragen. Ich erwähne hier acht persönlich ausgewählte „Leitsterne“ von unterschiedlichem Bekanntheitsgrad. Besonders nahe steht mir als Eidgenosse Friedrich Schiller, der in seinem Wilhelm Tell nicht nur den tiefsinnigen und immer noch tragfähigen Schweizer Staatsmythos geschaffen hat, sondern mit dem Rütlibund auch seine idealisierte liberal-konservative Alternative zur Französischen Revolution dichterisch gestaltet hat. Immanuel Kant (1724 -1804) Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835) Friedrich Schiller (1759 – 1805) Ludwig Bamberger (1823 – 1899) Eugen Richter (1838 – 1906) Walter Eucken (1891 – 1950) Wilhelm Röpke (1899 – 1966) Ludwig Erhart (1897 – 1977) Dazu vier exemplarische Zitate, die ich für besonders aktuell halte: „Der Staat arbeitet vielleicht, wenn er neue Institutionen einsetzt, mit einer gewissen Schärfe. Regelmässigkeit und Strammheit, aber dass ihm auf die Länge der Stimulus fehlt, der aus der Konkurrenz entspringt, die Verbesserungslust, die Lust das Publikum heranzuziehen, und sich dessen Dankbarkeit durch wachsende Dienstwilligkeit zu erwerben – dass ihm dies fehlt, ist doch keine Frage.“ Ludwig Bamberger, Stenographische Berichte des Reichstags, 1881 I b, S. 704, zit in: Ralph Raico, Die Partei der Freiheit, Stuttgart 1999, S. 167 Den rechten Kämpfer jedoch für die Rechte und Freiheiten des Volkes erkennt man daran, dass er auch in den für den Liberalismus ungünstigen Zeiten auf dem Platze bleibt. Eugen Richter, stenographische Berichte des Reichstages, 1884 d, S. 1115, zit in: Ralph Raico, Die Partei der Freiheit, Stuttgart 1999, S. 87 „Manchesterpartei. Manchester ist eine Stadt in England, in welcher seiner Zeit die Ideen und Interessen des Freihandels vorzugsweise vertreten waren. Die Schutzzöllner legen den deutschen Freihändlern gern diesen ausländischen Namen bei, obwohl die deutschen Freihändler nicht um englische Interessen, sondern um deutsche Interessen willen für den Freihandel eintreten. Abgesehen von Freihandel und Schutzzoll wird auch diejenige Richtung als Manchesterpartei bezeichnet, welche den Gegensatz zum Staatssozialismus und zur Sozialdemokratie bildet und in erster Reihe überall für die Freiheit des Einzelnen und der Gesellschaft auf wirtschaftlichem Gebiet eintritt und Beschränkungen dieser Freiheit nur soweit zulassen will, wie die Notwendigkeit und Nützlichkeit derselben im Einzelnen unzweifelhaft erwiesen werden kann. Das Programm der wirtschaftlichen Freiheit für die Gesetzgebung stammt nicht aus Manchester, der englischen Fabrikstadt, sondern aus der preußischen Gesetzgebung von Stein und Hardenberg aus den Jahren 1808 und 1810. Die Gegner werfen dem Prinzip vor, daß es die Förderung der Selbstsucht bezwecke. Gerade umgekehrt! In der Freiheit findet die Selbstsucht eine Schranke in der Selbstsucht des Andern. Derjenige, der möglichst teuer verkaufen will, findet ein Hindernis in den Bestrebungen derjenigen, die möglichst vorteilhaft kaufen wollen. Wird dem einen mit dem andern Teil die Freiheit gelassen, so müssen beide ihre Selbstsucht dem gemeinsamen Interesse unterordnen. Wenn aber jemand behindert wird, so billig wie möglich zu kaufen, z. B. durch Zollbeschränkung der Einfuhr aus dem Auslande, während der andere Teil nicht verhindert wird, so teuer wie möglich zu verkaufen, beispielsweise durch Ausfuhr nach dem Auslande, so wird gerade die Selbstsucht des Einen auf Kosten des Andern unterstützt und statt der Gerechtigkeit ein System der Ungerechtigkeit begünstigt.“ Eugen Richter, Politisches ABC, 9. Auflage, 1896, S. 236 The European, 19. 07. 2010. Interview mit Götz Aly: „Hätte ein echter Liberalismus die Deutschen vor der Nazi-Diktatur bewahren können? Götz Aly: Das wäre die einzige politische Kraft gewesen, die das im Angesicht der Weltwirtschaftskrise hätte leisten können. Nur war der echte Liberalismus da schon 50 Jahre lang tot. Man muss sich immer klarmachen, dass die antisemitischen Organisationen, die seit 1880 in Deutschland entstanden, nicht einfach Bewegungen waren, die das Ziel verfolgten, Juden zu entrechten, zu enteignen oder zu vertreiben. Vielmehr zielten die antisemitischen Parteien allesamt auf eine aktive Sozialpolitik zugunsten der kleinen Leute. Adolf Stoecker, der berühmt-berüchtigte antisemitische Hofprediger am Berliner Dom, war ein bedeutender Vorkämpfer des Bismarck‘schen Sozialversicherungssystems. Viele deutsche Demokraten, Freiheitshelden und selbst manche Sozialisten, die aus verschiedenen Gründen zu Recht in unseren Geschichtsbüchern geehrt werden, taten sich gleichzeitig als Judengegner hervor. Wir können das Gute und Böse in der deutschen Geschichte nicht genau trennen.“ 3. Die deutsche Seele und die Ökonomie Dazu einleitend ein Zitat: Roland Tichy, Anmerkungen zur Zukunft des Kapitalismus. Schweizer Monatshefte, Ausgabe Nr. 943, August 2009 «Denk' ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht». So formulierte es der Romantiker Heinrich Heine 1844 («Deutschland. Ein Wintermärchen»), wobei es ihm weniger um die wirtschaftliche Lage Deutschlands in der Mitte des 19. Jahrhunderts ging, sondern um seine geistige und politische Verfassung in der reaktionären Ära Metternich. Das ist ja das Seltsame in Deutschland: Der aufgeblähte Sozialstaat nährt längst nicht mehr die Armen, auch nicht mehr die Mittelschicht, sondern fast ausschliesslich sich selbst. Sozialdemokraten und Grüne haben das zu Schanden geritten, wofür sie angeblich kämpfen: Die soziale Absicherung der schwächeren Bevölkerungsgruppen. Es ist eine ungeheuerliche Bilanz der Scheiterns an den eigenen Massstäben und Ansprüchen. In Deutschland fehlt erstens die Tradition einer echten Freiheitspartei, wie sie in fast allen anderen demokratischen Ländern vorhanden ist. Die regierende SPD fällt aus, weil in ihr die «Freiheit von Not und Sorge» als Paradigma des politischen Handelns immer das Versorgungskollektiv voranstellt und den ebenso fürsorgenden wie bevormundenden bürokratischen Staatsapparat als unabdingbar hält. Aber auch die CDU fällt weitgehend aus, weil sie sich selbst gefesselt hat mit der Betonung des Sozialen in der «sozialen Marktwirtschaft». Auch die FDP ist allenfalls eine Partei des Gefälligkeitsliberalismus, die zwar in hehren Worten die richtigen Ziele preist, aber im politischen Alltag mit der Freiheit schon vor so einfachen Dingen wie dem Versorgungsprivileg der Apotheken oder der mittelalterlichen Handwerksordnung Halt macht. Gelegentliche Anfälle von Wirtschaftsliberalismus sind begrüssenswert, aber verlangt ist sehr viel mehr: Eine Stärkung unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte und ihrer Aufgabenfelder, damit diese mit unterschiedlichen gedanklichen, sozialen und wirtschaftlichen Konzepten in Wettbewerb treten können.“ Die Frage, was denn zum „harten Kern“ der desLiberalismus gehört und was sich im Lauf der Geschichte mit guten und weniger guten, z.T. historischen z.T. auch tagespolitischen Gründen zu partei- und machtpolitischen Koalitionen zusammengefunden hat, darf, ja, muss gestellt werden. Ich benütze für die Bestimmung des „harten liberalen Kerns“ die englischen Adjektive von Antony de Jasay, der zwischen „strict“ und „loose“ unterscheidet. Die „strict liberals“ gehen von einem negativen Freiheitsbegriff aus, während die „loose liberals“ nach einer vom Staat vermittelten (oder gar gewährten und gestalteten!) positiven Freiheit Ausschau halten. Die anti-imperialistischen, pazifistischen und freihändlerischen Manchester-Liberalen waren „strict liberals“ und man hat sie in der Ideengeschichte – selbst unter „loose liberals“ - voreilig als „asozial“ und „vaterlandslos“ diffamiert. Ihre Ablehnung des „Interventionismus zugunsten verschiedener Lobbies“ hatte neben freiheitlichen echt soziale Motive. Namen wie Cobden, Bright und Bastiat sind heute zu Unrecht nur noch wenigen Spezialisten bekannt. Die „liberals“ in den USA sind sozialdemokratisiert, weil sie an einem positiven, vom Staat vermittelten Freiheitsbegriff anknüpfen. Die grösste Verwirrung hat in Deutschland Friedrich Naumann mit seinen christlich-demokratisch, national – sozialimperialistischen Parteibündnissen angerichtet. Noch heute klingt der Begriff „wirtschaftsliberal“ in Deutschland eher abwertend. Der von den deutschen Idealisten favorisierte Freiheitsbegriff bezieht sich auf „das Wahre, das Schöne und das Gute“, während die auf die Wirtschaft abgestützte (und in der Schweiz durchaus geschätzte) Trias des Nützlichen, Praktischen und Tauglichen in der Werteskala tiefer rangiert werden. 4. Non-Zentralismus – ein zentrales liberales Anliegen Die Liberalen des 19. Jahrhunderts waren sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und in Italien mehrheitlich Anhänger des nationalen Zusammenschlusses durch Zentralisierung. Hätten diese Liberalen doch etwas mehr Benjamin Constant gelesen! Mit seiner originellen 5-Gewalten- Lehre, bricht der „pouvoir municipal“ und der „pouvoir neutre“ jene politische Macht, die sich in den drei Gewalten heute auf allen Stufen immer mehr zugunsten der zentralen Exekutiven akkumuliert. Die Vermischung von Liberalismus und nationalem Zentralismus im 19. Jahrhundert halte ich nach wie vor nicht für ein Essentiale des historischen Liberalismus, sondern für eine bedauerliche und folgenreiche Verirrung. Die leider nur teilweise erfolgte Trennung von Kirche und Staat war aus liberaler Sicht für beide Beteiligten hingegen ein Fortschritt, die damit verknüpfte weitgehende Ersetzung des Gottesglaubens durch den Glauben an den Staat ein folgenreiches Unglück. Die ebenfalls strikt liberale Trennung von Staat und Wirtschaft, bzw. Staat und Kultur ist leider im 20. Jahrhundert, einem Jahrhundert der (Welt)Kriege und Krisen, bisher (aus liberaler Sicht: leider) nicht vorangekommen. Dass der politische Liberalismus sich im 19. und 20. Jahrhundert mit dem nationalen Zentralismus verbündet hat, ist eine historische Tatsache und wohl auch einer der Gründe für den damaligen Erfolg in den USA und in der Schweiz. Die Liberalen waren zwar in Koalition mit den Befürwortern der nationalen Einheit erfolgreich. Sie haben aber einen Überschuss an nationalistischer Energie entfesselt und tragen eine Mitverantwortung an den Katastrophen der Weltkriege, die ja Nationenkriege waren. Rückblickend war es m. E. ein Fehler, dass sich die Liberalen im 19. Jahrhundert mit Nationalisten und Zentralisten ins ideologische Lotterbett gelegt haben. Die Manchester-Liberalen waren mit ihrer seinerzeit auch innerliberal als „überholt“, „vaterlandslos“ und „asozial“ angeprangerten antiinterventionistischen und antiimperialistischen Politik nicht rückständig, sondern hellsichtig. Sie befürworteten schon damals den globalen Freihandel und kritisierten die wachsende Staatsmacht, die zwangsweise Umverteilung, den Interventionismus, den Zentralismus, die Bürokratie, die Hochbesteuerung, den Imperialismus und den Bellizismus. Sie waren nicht „paläoliberal“, sondern postnationalistisch. Nationalismus führt – vor allem in Kriegs- und Krisenzeiten - zu einer nationalen korporatistischen Ökonomie und, in Kombination mit progressiver Besteuerung und dem Mehrheitsprinzip, zum entmündigenden Sozialstaat. Dies ist ein Verrat an den liberalen Ideen des globalen Freihandels und der zivilgesellschaftlichen Eigenständigkeit. Die Koalition der Liberalen mit den Nationalisten war erfolgreich, aber aus ideengeschichtlicher Sicht verfehlt. Nationale Vereinheitlichung und Zentralisierung schafft mehr Macht, und diese Macht kann als Gegenmacht tatsächlich auch gegen Freiheitsfeinde eingesetzt werden. Was in der Startphase aussenpolitisch das Überleben in einem freiheitsfeindlichen Umfeld ermöglicht, trägt den Keim des ebenfalls freiheitsfeindlichen innenpolitischen Etatismus in sich. Freiheit kann auf die Dauer nicht durch den Staat von oben erzwungen und nach aussen verteidigt werden. Sie entsteht in vielfältigen experimentell offenen kommunikativen Lern- und Wettbewerbsprozessen immer wieder neu. Auch die von Liberalen gehandhabte nationale Zentralmacht korrumpiert die Regierenden, vor allem wenn das Mehrheitsprinzip ohne wirksame Bremsen etabliert ist. Das Gegenmittel ist ein Wettbewerb von kleinen politischen Einheiten, der konsequente Minderheitenschutz und der Vorrang der Privatautonomie vor dem politischen Zwangsapparat. Die Idee der Freiheit, die von den Freunden der nationalen Einheit lanciert wurde, muss also aus der Umklammerung des nationalen und übernationalen Zentralismus gelöst werden. Die permanente Entgiftung der Macht ist durch friedlich konkurrierende kleine politische und fiskalische Gebietskörperschaften (mit Exit-option) zu gewährleisten und durch eine möglichst wenig politisierte offene Zivilgesellschaft. Diesen Weg habe ich in meinen Büchlein “Lob des Non-Zentralismus” (St. Augustin, 2002) zu skizzieren versucht. Ich war bei der Niederschrift dieser Collage von Zitaten und Selbstzitaten vor gut 8 Jahren noch unsicher, ob die Idee des Non-Zentralismus genuin liberal und mit einem zeitgemässen politischen Liberalismus voll kompatibel sei, oder ob sie als ein eigenständiges, „teils ergänzendes, teils konkurrierendes Prinzip“ begriffen werden müsse. Inzwischen bin ich überzeugt, dass die Liberalen des 19. Jahrhunderts die Idee der zentralistischen, nationalen Einheit in Abweichung von Grundprinzipien der Freiheit (Machtkritik, Individualismus, Vielfalt, Minderheitenschutz und Wettbewerb) propagiert haben. Sie taten dies als Alternative zur konservativen, feudalistischen (aber - mindestens in der Donaumonarchie und im Vor-Bismarck’schen Deutschen Reich - immerhin pluralistischen) Reichsidee und zur geschlossenen Zunft- und Klientelwirtschaft. Die Liberalen wurden so – möglicherweise ohne dies zu wollen – von der Idee des bürokratisch-zentralistischen und demokratisch-egalitären Etatismus gravierend infiziert. Eine Aussöhnung mit den konservativen Föderalisten und Lokalisten (auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips mit strenger Beweislast bei den Etatisierern und Zentralisierern) und den pazifistischen, anti-imperialistischen Manchester-Liberalen wäre zukunftsträchtiger gewesen als wechselnde Koalitionen mit zentralistischen Nationalisten und Sozialdemokraten, durch die sich liberale Parteien in Europa mindestens teilweise an der Macht beteiligen konnten. In der Schweiz konnten sie, trotz schwindender Wählerzahlen, ihre Vormachtstellung relativ lange behaupten. Die Liberalen konzentrierten sich am Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in Europa auf den bürgerlichen Anti-Sozialismus und Anti-Marxismus und ignorierten die anarchistische und die marxistische Staatskritik, wie sie etwa vom Austromarxisten Franz Oppenheimer in seinem Standardwerk, „Der Staat“, bereits 1907 formuliert worden ist. Die nach den nationalistisch-zentralistischen Verirrungen des 19. Jahrhunderts fällige ideologische Neuausrichtung eines freiheitlichen, staatsskeptischen Liberalismus hat der kollektive nationalistische Wahnsinn des Ersten Weltkrieges vereitelt. Dieser Krieg, den Georg F. Kennan mit guten Gründen eine politisch-zivilisatorische Katastrophe grössten Ausmasses genannt hat, hatte auch ideengeschichtlich und ökonomisch schlimme Folgen, die bis heute nachwirken. Jeder Krieg führt zu einer Etatisierung und Nationalisierung von Wirtschaft und Kultur. Auch eine europaweit mögliche staatsskeptische Neuausrichtung des Sozialismus fand in der Folge nicht statt. Eine Mehrheit der Arbeiter (bzw. ihrer Führer) verrieten die internationale Solidarität, und wurden sehr schnell zu sozialistischen Nationalisten. Ein Dialog zwischen staatsskeptischen Liberalen und ebenfalls staatsskeptischen Linken hätte zu Beginn des 20. Jahrhunderts möglicherweise zu neuen konstruktiveren und zentralismus-kritischeren Koalitionen geführt als der gegenwärtig vorherrschende, von niemandem wirklich aktiv getragene (und auch nicht nachhaltig weiter praktizierbare) sozialdemokratische Mittelinks-Kompromiss im zunehmend verschuldeten Wohlfahrtsstaat. Der kollektive Wahn des etatistischen Nationalismus in Kombination mit dem sozialistischen Umverteilungsstaat ist m. E. eine Folge der Katastrophe des Ersten Weltkrieges, die partei- und ideengeschichtlich bis heute noch nicht überwunden ist. Die USA leiden ihrerseits an den Flügelkämpfen ihrer beiden Massenparteien und unter einem politischen System, das die politische Macht beim jeweiligen Präsidenten personalisiert und zentralisiert. Dabei steht immer noch die zunehmenden Rolle (und Verschuldung) des Central Government im Mittelpunkt der Konflikte. Dies ist ein Problem, das seit dem blutigen amerikanischen Bürgerkrieg, den die Zentralisten des Nordens gewonnen haben, ungelöst geblieben ist. Mein Non-zentralismus - Mentor ist der Schweizer Historiker Adolf Gasser (mit seinem Buch „Die Gemeindefreiheit als Rettung Europas“, Basel 1947). Ich habe ihn in den 70er Jahren in einer Subkommission der FDP zum Thema Totalrevision der Bundesverfassung noch persönlich kennengelernt, bin aber seinem beeindruckenden, originellen und zu wenig beachten historisch-politischen Werk erst später begegnet. 5. Zur Geschichte des Liberalismus in der Schweiz: Der Übergang vom lockeren Staatenbund zum Bundesstaat ist das Resultat eines historischen Prozesses, der sich zwischen 1798 und 1948 abgespielt hat und der 1847 zu einem Bürgerkrieg zwischen konservativen Föderalisten und liberaldemokratischen Unitariern führte. Der Oberkommandierende der siegreichen Antiföderalisten war der liberal-konservative Genfer Henri Dufour. Er war ein militärisches Genie mit viel Sympathie für seine militärischen Gegner, d.h. für die föderalistischen Sonderbündler. Sein ziemlich unblutiger Sieg in jenem „Sonderbundskrieg“ genannten Bürgerkrieg und sein politischer Respekt vor seinen antizentralistischen Gegnern ist eines der Erfolgsgeheimnisse des in der Folge gegründeten Bundesstaates: tatsächlich ein geschichtlicher Sonderfall. Die Gründer des Schweizerischen Bundesstaates von 1848 waren Pragmatiker, die ausser dem Text der amerikanischen Verfassung wenig gelesen hatten. Die 12 Erfolgsgeheimnisse der 1848er- Schweiz lassen sich wie folgt auflisten: 1. Funktionierende non-zentrale, nicht funktionierende zentrale Strukturen. 2. Diskriminierung von aussen, keine anhängig-machende Hilfe, aber keine militärische Aggression. 3. Kostengünstige Verteidigung und Zentralverwaltung, niedere zentrale Abgaben. 4. Wettbewerb der Systeme durch friedliche Vielfalt, Nebeneinander, Kommunikation, Mehrsprachigkeit. 5. Offenheit für Immigranten. 6. Günstige Industriestandorte mit gutem Humankapital, Fabriken auf dem Land, kein städtisches Proletariat. 7. Gutes Humankapital, kleine urbane Zentren, Bildung, Fleiss.Hoher Gruppenethos, fleissige vorbildliche Eliten, die einfachen Lebensstil pflegen. 8. Politische Strukturen die nicht polarisieren; Strukturen welche die Eigeninitiative fördern, Selbstverwaltung, Selbstorganisation, Verunmöglichung von Extremismus und Machtballung bei einzelnen Personen und Familien. 9. Keine wohlfahrtsstaatliche Umverteilung, weder interpersonell noch interregional. 10. Keine Professionalisierung der Politik. Kein Berufsbeamtentum. Niedere Spezialisierung, Polyvalenz der Eliten, Milizprinzip in allen Bereichen. 11. Brauchbarer, tiefsinniger, identitätsstiftender Staatsmythos: Wilhelm Tell/Rütli. Nach der Gründung des Bundesstaates war die Zusammensetzung des Parlaments während mehr als 70 Jahren von der vorherrschenden freisinnigen Partei geprägt. Sie hatte im Nationalrat die Mehrheit der Sitze. Diese Vormachtstellung ist im Wesentlichen auf das damals gültige Majorzwahlsystem zurückzuführen, welches die grossen Parteien stärkte und die Teilnahme der kleineren Parteien an der eidgenössischen Politik behinderte. Sozialdemokraten und Konservativ-katholische versuchten zweimal, das als gerechter geltende Proporzsystem einzuführen, scheiterten aber sowohl 1900 als auch 1910. Erst 1919, nach dem ersten Weltkrieg und dem Generalstreik von 1918, wurde eine entsprechende Vorlage vom Volk angenommen. Der Wechsel des Wahlsystems hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Nationalrats. Bei den Nationalratswahlen vom Oktober 1919 verloren die Freisinnigen 46 ihrer 104 Sitze, während die Anzahl Sitze der sozialdemokratischen Partei von ursprünglich 19 auf 41 stieg. Gleichzeitig nahm eine neue politische Gruppierung im Bundeshaus Einzug: die Bauern- Gewerbe- und Bürgerpartei, Vorgängerin der SVP. Seit der Einführung des Proporzsystems ist die Sitzverteilung im Nationalrat von grosser Stabilität gekennzeichnet, mit 4 Parteien (FDP=Freisinnig- demokratische Partei), CVP = Christlich- demokratische Volkspartei, SP = Sozialdemokratische Partei und SVP= Schweizerische Volkspartei), die über mehr als 80 Prozent der Sitze verfügen. Während Jahrzehnten blieb die Sitzverteilung unter diesen Parteien praktisch gleich, mit zwei Dritteln bei den bürgerlichen Parteien und einem Drittel bei den Sozialdemokraten. Seit dem Jahr 2000 wird jedoch eine für die Schweiz ungewöhnliche Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse registriert. Unter den vier grossen Parteien, die weiterhin die absolute Mehrheit der Sitze inne haben, hat sich die Sitzverteilung deutlich verändert: Die SVP hat ihren Wähleranteil zwischen 1995 und 2007 von 15 Prozent auf 29 Prozent verdoppelt. Trotz der Spaltung innerhalb der Partei mit der Gründung der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) im Jahr 2008 bleibt die SVP die stärkste politische Kraft im Parlament. Die sozialdemokratische Partei hat zwar bei den eidgenössischen Wahlen im Jahr 2007 3,5 Prozent der Wählerschaft verloren. Trotzdem ist sie mit 19.5 Prozent der Parlamentssitze die zweitstärkste Partei. Auch die grossen Mitteparteien (CVP und FDP) mussten einen Wählerschwund hinnehmen und haben es nicht mehr geschafft, die 20-Prozent-Quote im Nationalrat zu erreichen. Den politischen Einfluss deutlich verstärken konnte jedoch die Grüne Partei Schweiz (Grüne). Seit Anfang der Neunzigerjahre ist diese Partei in der nationalen Politik präsent und ist in wenigen Jahren zur wichtigsten Nichtregierungspartei der Schweiz geworden. Seit 2007 stellt die Partei fast 10 Prozent der Abgeordneten im Nationalrat. (Zit. nach www,ch.ch, Das Schweizer Portal) 6. Zur aktuellen Situation des Liberalismus und der FDP in der Schweiz Ein Interview mit der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“, 30. Juli 2008 (Die Fragen stellte Peter Kuster) Herr Nef, FDP und SVP behaupten beide von sich, den wahren Liberalismus zu vertreten. Welche Partei ist liberaler? Robert Nef: Es gibt keine Partei, die mit guten Gründen sagen kann, sie sei in dieser Hinsicht führend. Der Liberalismus ist kein geschlossener Block, es gibt Bandbreiten. Ich würde weder der SVP noch der FDP – und den anderen Parteien schon gar nicht – den ersten Rang geben. Geht es um Steuern und weniger Staat, ist die SVP häufig liberaler. In Bezug auf Weltoffenheit und Freizügigkeit schwingt die FDP obenaus. Ist die Breite der liberalen Bewegung eine Stärke oder eine Schwäche? Für die Idee ist das eine Stärke, in der Tagespolitik eine Schwäche. Vielfalt hat zur Folge, dass man nie geschlossen dasteht. Das ist in Abstimmungen und Wahlen hinderlich. Es verleiht aber auch eine gewisse Immunität. Es können sich verschiedene Leute dazu bekennen, und es kann wechselnde Mehrheiten geben. Für die Schweiz ist auch die grössere Bandbreite innerhalb der Parteien eine Stärke. Stehen sich die liberalen Kräfte nicht oft selbst im Weg? Im Wettbewerbsrecht will der eine Flügel eine strenge Gesetzgebung, der andere verabscheut jegliche staatlichen Eingriffe. Im Wettbewerbsrecht ist das eine sehr komplexe Angelegenheit. Die aus meiner Sicht modernere Schule vertritt eine weniger rigorose Wettbewerbspolitik und will nur schädliche Kartelle verbieten. Lange hat man gesagt, das sei die veraltete Form, doch herrscht in der neueren amerikanischen Literatur die Meinung vor, Kartelle müssten vom Staat nicht bekämpft werden. Ein Wettbewerb der Wettbewerbspolitiken ist besser als eine zentrale oder internationale Gesetzgebung. Das ist ein innerliberaler Disput, der seit Jahrzehnten geführt wird. Mir scheint heute eine offene Grenze für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz ohnehin die beste Hüterin eines funktionierenden Wettbewerbs zu sein. Ist Ihr Liberales Institut ein ideologisches Feigenblatt für die Interessen der Schweizer Wirtschaft? Nein. Wir sind nicht aus der Wirtschaft entstanden. Vor allem am Sonntag geben sich grosse Unternehmen liberal, bereits am Montag kooperieren sie mit den Regierungen. Ein Beispiel ist die Pharmaindustrie, die in einem gemischten, staatlich regulierten und subventionierten Gesundheitssystem mehr Medikamente verkaufen kann als auf einem freien Gesundheitsmarkt. Ein anderes Beispiel ist der Strassenbau, wo vermutlich mehr gebaut wird, als die Benützer finanzieren würden. Im Prinzip sind die grossen Gesellschaften schon liberal, fürs eigene Geschäft neigt man jedoch gerne zum Korporatismus. Liberal eingestellt sind eher die kleinen und die mittleren Unternehmen. Widerspricht das nicht der gängigen Auffassung, wonach die multinationalen Unternehmen von möglichst grosser Offenheit profitieren, während KMU lieber in geschützten Märkten werkeln? Es geschieht häufig, dass ich eine Meinung vertrete, die nicht der herrschenden Lehre entspricht. Liberale Ideen im Sinn einer tiefgehenden Macht-, Staats- und damit Steuerskepsis sind gemäss meiner Lebenserfahrung unter den eigenständigen mittelständischen Unternehmen am besten verankert. Gibt es deshalb keinen prominenten ‹Club der Freunde des Liberalen Instituts› à la FDP? Es gibt diesen Club. Wir verfügen über 800 Adressen, die Einladungen zu unseren Veranstaltungen erhalten möchten, vom Rentner bis zum Hochschulassistenten. Diese Leute interessiert unsere Arbeit, und sie bezahlen 80 bis 150 Fr. pro Jahr. Das Gros der Beiträge stammt nicht von grossen Unternehmen. Keine Gabe übersteigt 20000 Fr., und das Gesamtbudget beläuft sich auf 250000 Fr. Wir sind nicht der Think tank der Wirtschaft, doch sind wir sehr wirtschaftsfreundlich. Sind Sie auch ein Neoliberaler? Mir gefällt der Begriff Neoliberalismus prinzipiell nicht, weil er ideengeschichtlich falsch ist. Vor dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete sich der linke Flügel der Liberalen als Neoliberale. Ich bin klassisch liberal oder – so sagte man damals – paläoliberal. Wenn heute neoliberal mit markt- und wirtschaftsfreundlich gleichgesetzt wird, habe ich nichts dagegen einzuwenden. Neo heisst neu und ist hoffnungsvoll. Ich ziehe radikalliberal vor. Radikalliberale sind nicht staatsfeindlich, sondern staatsskeptisch. Wir misstrauen dem Staat, besonders dann, wenn er uns bevormundet, um uns zwangsweise Gutes zu tun. Seit einiger Zeit fordern weite Kreise mehr Wirtschaftswachstum. Gehören Sie auch dazu? Wachstum ist an sich für jede Institution und auch für die Wirtschaft ein gutes Zeichen. Allerdings ist Wachstum immer eine Folge und nicht per se ein Ziel. Heute wollen sogar die Linken mehr Wachstum. Nur so können sie die Umverteilung finanzieren. Weil die Leute trotz oder gerade wegen der Umverteilung nie zufrieden sind, wird sie zum Fass ohne Boden. Für mich ist Wachstum kein Selbstzweck. Hatten die schlechten Wachstumszahlen der letzten Jahren ihr Gutes, weil der Umverteilungsstaat in Frage gestellt wurde? Ja, ich würde so weit gehen. Die Stagnation hat die Probleme des Umverteilungsstaats spürbar gemacht. Ich bin gegen jede Form der Stagnation, doch ich könnte mir vorstellen, dass eine Wirtschaft funktioniert, die sich zwar permanent wandelt, aber insgesamt nicht immer höhere Erträge schreibt. Alarmiert es Sie denn nicht, wenn die Schweiz in Wohlstandsranglisten zurückfällt? Ich bin skeptisch gegenüber Rankings, da ich selbst in einer solchen Institution mitmache. Alle Vertreter drängen jeweils darauf, dass ihr Land ein möglichst hohes Rating erzielt. Ich bin der Einzige, der vor einem zu guten Rating des eigenen Landes warnt und auf die versteckte Besteuerung hinweist. Tatsache ist, dass die Schweiz in vielen Bereichen zurückgefallen ist. Sie ist ein softsozialistischer Staat geworden. Die EU hat Ländern, die früher sehr stark reguliert waren, einen Liberalisierungsschub gebracht. Gewisse Staaten haben uns überholt. Die Schweiz hat ihre Stärken im ersten Jahrhundert sorgsam gepflegt, aber in den letzten Jahrzehnten schrittweise aufgegeben. Muss die Schweiz deshalb der EU beitreten? Das gäbe keinen Wachstumsschub, sondern generell zusätzliche fiskalische Abschöpfung und Regulierung. In gewissen Bereichen würde der Beitritt indes deregulierend wirken. Nein, das ist für mich kein Grund beizutreten. Das Richtige kann und soll man aus eigener Kraft tun. Ist Wachstum nicht unerlässlich für die Finanzierung der Sozialwerke? Ich lasse mich gerne angenehm überraschen, teile aber den Glauben an den Deus ex machina nicht. Auf die Dauer kann das Wachstum demographische Veränderungen nicht kompensieren. Politik ist zu kurzfristig ausgelegt. Nur ein paar Statistiker rechnen über dreissig Jahre. Wurden seinerzeit die Sozialwerke nicht gerade deshalb geschaffen, weil man glaubte, nur der Staat – und nicht das einzelne Individuum – sei in der Lage, so langfristig zu denken? Das war der Fall. Leider ist Staatsskepsis keine sehr alte liberale Tugend. Die Schweizer Liberalen waren immer sehr staatsgläubig, sie hatten diesen Staat ja gegründet. Den blinden Glauben an die Problemlösungsfähigkeit des Staates haben sie mindestens dreissig Jahre zu lange gepflegt. Sie hätten viel früher die Notbremse ziehen und sagen müssen, wir identifizieren uns nur noch teilweise mit diesem Staat. Es gab solche Stimmen wie Ständerat Brunner aus Zug, der abgewählt wurde. Er wollte die AHV als Auffangnetz statt als Giesskanne konzipieren. Der Mann verdient ein Denkmal. Hat nicht der Staat dem Bürger versprochen, dass er ihm die Altersvorsorge abnimmt? Verstehen Sie den Frust, den Rentner verspüren, wenn es jetzt heisst, die Höhe der Rente sei nicht sakrosankt? Ich habe dafür Verständnis. Verträge auf eine solche Dauer sind aber immer mit der Klausel ‹es sei denn, die Verhältnisse ändern sich so, dass die Erfüllung des Vertrags unmöglich wird› versehen. In der ersten Säule vertrauten die Leute zu sehr dem Staat, in der zweiten Säule setzten sie zu viel Vertrauen in die Börse. Wurden die Bürger nicht bis vor kurzem durch Bundesräte und Amtsdirektoren in ihrem Irrglauben an die Sicherheit ihrer Renten bestärkt? Das ist in der Tat skandalös. Ich frage mich jeweils, ob diese Personen selbst daran glauben. Dann sind sie unglaublich schlecht informiert. Behaupten sie das dagegen wider besseres Wissen, ist dies nahe an der Lüge. Welche Rolle spielt die Bevölkerungsgrösse fürs Wachstum? Wirtschaftswachstum ist für jede Gesellschaft angenehm, die selbst wächst. Interessant ist, wie früher das Bevölkerungswachstum als Gefahr für die Welt betrachtet wurde eine Sichtweise, die ich nie teilte. Heute hat die Schweiz Angst davor, dass die Bevölkerung schrumpft. Zu Recht? Ein Bevölkerungsschwund wäre ein schlechtes Signal, aber kein Alarmzeichen. Die Einwohnerzahl ist eine ganz heikle Grösse. Daher ist jede politische Beeinflussung strikte abzulehnen. Und wenn ein Bundesrat dazu aufruft, mehr Kinder zu kriegen? Geschieht es in Form eines Appells an die Gesellschaft, ist es nicht das Dümmste, was er machen kann. Dafür Staatsmittel einzusetzen, ist aber komplett falsch. Vielmehr wäre zu prüfen, ob es nicht eine ganze Reihe kinderfeindlicher Regulierungen gibt. Möglicherweise trägt der Wohlfahrtsstaat etwas in sich, was Kinder überflüssig macht. In der Theorie sind liberale Ideen überzeugend. Wann können sie sich in der Politik durchsetzen? Viele meiner Freunde in Deutschland vertreten das Crash-Szenario. Das System bricht irgendwann zusammen, die Erzliberalen triumphieren und nehmen ihre Rezepte aus der Schublade heraus. In der Schweiz ist ein geordneter Rückzug aus Fehlstrukturen noch möglich. Wenn ich dafür plädiere, das Gesundheitswesen und weite Teile des Bildungswesens in den Markt zu entlassen, weiss ich, dass das ein ganz langfristiges Projekt ist. Es beginnt nicht in der Volksschule, aber vielleicht mit einer privaten Universität. Sie muss beweisen, dass privat flexibler, leistungsfähiger, günstiger et cetera bedeutet. Voraussetzung für die Reformfähigkeit ist, dass das System Wettbewerb zulässt. Die Mehrheit der Menschen kann nicht abstrakt erkennen, was für die Zukunft besser ist, sie ist hingegen in der Lage zu vergleichen. Ich glaube an die politische Rationalität des Vergleichs. Ist die direkte Demokratie dabei eine Hilfe oder eine Bremse? Förderlich, wenn sie mit Nonzentralismus kombiniert wird. Auf gesamtschweizerischer Ebene habe ich Vorbehalte, allerdings gelten die ebenso oder noch mehr für die indirekte Demokratie. Wenn Demokratie, dann direkt und am besten limitiert. Was heisst limitiert? Für die Lösung der Umverteilungsproblematik ist Demokratie nicht nur ungeeignet, sondern kontraproduktiv. Mehrheiten plündern Minderheiten aus. Das Geld wird über den Fiskus umverteilt, statt für Investitionen, Forschung und Entwicklung verwendet. Die direkte Demokratie bringt in der Schweiz auch gute Resultate hervor, wie etwa die Ablehnung der Kapitalgewinnsteuer. Ist denn Umverteilung per se des Teufels? Nein. Umverteilung heisst Geld, Mittel und Fähigkeiten von einer Person zu einer anderen zu übertragen. Sie ist ein elementarer Bestandteil der Wirtschaft. Geld fliesst auch so von Reich zu Arm. Heute ist Umverteilung immer staatlich und mit Zwang verbunden. Umverteilung ist eine traditionelle Staatsaufgabe, auf die wohl nicht ganz verzichtet werden kann. Die Vorstellung, der Staat sei dazu da, eine gerechtere Wirtschaftsordnung herzustellen, ist aber gefährlich. Gerechtigkeit bezieht sich auf gleichmässige Anwendung der Regeln und ist nicht darauf ausgelegt, dass jeder gleich viel haben muss. Wirtschaftliche Ungleichheit ist der Prüfstein, ob Menschen miteinander umgehen können. Reiche sind immer in der Minderheit. Wenn der Staat die Minderheit aus Neid kaputtmacht oder vertreibt, leistet er auch den Armen einen ganz schlechten Dienst. Sie sind gegen Umverteilung, damit die Reichen einfach alles für sich behalten können? Nein. Ich bin dagegen, weil Umverteilung ein Fass ohne Boden ist und die Demokratie beeinträchtigt. Zudem löst die Entreicherung der Reichen das Problem nicht. Umverteilung führt zu paradoxen Ergebnissen: Ganz Reiche können ausweichen. Das Geld fliesst von der oberen zur unteren Mittelklasse, die ganz Armen profitieren kaum. Ich wüsste gerne, wo genau der Umverteilungsfranken in Bildung und Verkehr landet. Zudem ist der staatliche Apparat, der alles organisiert und erzwingt, sehr teuer. Umverteilung sollte nur über eine explizite Sozialpolitik betrieben werden. Überall sonst, beispielsweise im Verkehr oder im Gesundheitswesen, hat sie nichts zu suchen. 7. Auf der Suche nach dem liberalen Profil Die Liberalen konnten sich im Lauf der Geschichte stets besser profilieren, wenn sie sich als Gegenkraft gegen Fehlentwicklungen anbieten konnten, und den internen Konsens auf das gemeinsame Nein zum rechten Konservatismus und zum linken Sozialismus, d.h. zu „roten und brauen Fäusten“ konzentrieren konnten möglichst ohne zentrale Koalition mit einem der beiden Erzgegner. Es gibt immerhin heute mindestens drei Tendenzen, die quer durch alle Parteien und jenseits aller Populismen politisch unbeliebt sind: Verschuldung, Bürokratisierung und Inflation. Demzufolge müsste man sich als Grundbestanteil eines liberalen politischen Programms auf Folgendes einigen: Weniger Staatsverschuldung (Schuldenbremse), weniger Staatsapparat (Personalstop) und weniger Geldentwertung (Inflationsbekämpfung). Persönlich würde ich auch noch auf die Karte „Weniger Zentralismus“ setzen, auch wenn die Liberalen in dieser Frage im Lauf der Geschichte - auch in der Schweiz häufig auf der falschen Seite standen. Alle Parteien wollen in Wahljahren eine möglichst grosse Wählerschaft ansprechen. Darum sind die Wahlplattformen als "Giesskanne" konzipiert, die eine Plantage von vielfältigen Interessen bewässert. Damit hält und gewinnt man kurzfristig Stimmen, verliert aber möglicherweise längerfristig den potentiellen Nachwuchs, der Profil erwartet und sich an Ideen und Vorbildern orientiert. Dieser Nachwuchs ist im liberalen Lager stets eine kleine Minderheit, die stimmenmässig zunächst nicht ins Gewicht fällt, die aber persönlichkeitsmässig die künftigen liberalen Kaderleute stellt (Zeithorizont: 10 -20 Jahre). Für diese - losgelöst vom vorherrschenden Zeitgeist - stets vorhandene potentielle Elite zählen liberale Werte wie Offenheit, Vielfalt, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit (anstelle von einheitlichen Kollektivlösungen), Leistung (anstelle von gegenseitiger Ausnützerei), Ehrlichkeit (anstelle von hohlen Versprechungen), Sachlichkeit (anstelle von ideologischem Pathos und Schwulst), Beschränkung auf das Notwendige (anstelle des Giesskannenprinzips), offener Markt (anstelle von Reglementiererei), Sparsamkeit beim Staat, niedrige Steuern und niedrige Verschuldung (anstelle des Ausbaus der Bürokratie und des Leistungsangebots), mehr Konsequenz beim Ordnungsstaat (Verbrechensbekämpfung) weniger Bevormundung und Verschwendung im „Daseinsvorsorgestaat“. Jede Partei hat rechte und linke Flügel, und in jeder Partei hat es Junge auf beiden Flügeln. Bürgerlichen Parteien haben in der Regel zwei rechte und zwei linke Flügel, was oft Anlass vielfältigster Begriffsverwirrungen ist: Auf der einen rechten Seite stehen am Rand die national-konservativen, tendenziell xenophoben Exponenten, auf der andern, ebenfalls als "rechts" bezeichneten, die konsequent marktwirtschaftlichen Ordnungspolitiker, Positionen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und nur im undifferenzierten "Feindbild" der Linken verknüpft werden. Auch auf der linken Seite (bzw. in Linksparteien) gibt es zwei sehr unterschiedliche "Brennpunkte": die interventions-, reglementierungs- und umverteilungsfreundlichen Etatisten (Gewerkschafter und Alte Linke) einerseits, sowie die spontanistischen, anarchosozialen Antietatisten (Neue Linke) anderseits. Letztere stehen dem Liberalismus ideell näher als erstere, während das "vernünftige Gespräch" mit den zum Teil stark "verbürgerlichten" Etatisten leichter fällt. Die antietatistische "Neue Linke" hat sich grösstenteils "entpolitisiert", und das was von ihr übrig blieb, ist teils zu den "Grünen" und teils zu den "Etatisten" ab- bzw. zurückgewandert. Die "Grünen" wären aufgrund ihrer Ziele eher konservativ, d.h. rechts, aber sie verbinden sich - z.T. paradoxerweise - meist mit den linken Interventionisten, deren Struktur- und Umverteilungspolitik die industrielle Produktion und den Güterkonsum anheizt und damit auch die ökologischen Belastungen tendenziell vergrössert... Ich vertrete die Auffassung, dass sich ein mittel- und langfristig zukunftstauglicher Liberalismus von allen xenophoben Tendenzen (selbst wenn sie bei sogenannten Rechts- oder Nationalliberalen und zunehmend auch bei Jungen populär sind) aber auch von den wohlfahrtsstaatlich-interventionistischen Tendenzen (selbst wenn sie bei den sogenannten Linksliberalen und den Linken populär sind) aktiv und klar distanzieren sollte. Eine engere Kooperation mit wirklich marktwirtschaftlich orientierten Grünen und linken Antietatisten sowie mit wertkonservativen, Eigentum und Wettbewerb bejahenden Christdemokraten hat grundsätzlich keinen Verlust an liberaler Substanz zur Folge. Die Frage ist also nicht "Wie links oder wie rechts soll der Liberalismus taktieren oder lavieren, um bei Jungen attraktiv zu sein?" sondern: "Welche traditionell als "links" bzw. als "rechts" bezeichneten Tendenzen sind in grundsätzlicher Hinsicht Liberalismus-verträglich?" Die bei Liberalen stets - oft im Übermass - vorhandene Koalitions- und Kooperationsbereitschaft darf nicht zu jener Grundsatzlosigkeit und zu jenem wahltaktischen Opportunismus führen, welcher letztlich einen totalen Profilverlust zur Folge hat, und der die ihrem Wesen nach radikalen liberalen Ideen verwässert und vor allem bei den Jungen - diskreditiert. Bürgerliche Politik verlangt überschaubare Rechte und Pflichten, transparente Verhältnisse bezüglich gemeinsamen Einnahmen und Ausgaben und eine Vergleichbarkeit von persönlichen Nutzen und Opfern. Die "Flucht in den grösseren Verband" in welchem auch die Schulden - wenigstens für eine weitere Galgenfrist fusioniert werden können, und die Chance steigt, dass für die eigenen Sonderinteressen auch noch etwas herauszuholen wäre, ist antibürgerlich. Die Linke konzentriert sich heute darauf, Politik unter dem Motto „mehr soziale Gerechtigkeit für alle“ als umfassendes Projekt der Umverteilung darzustellen. Politik als Prozess des Ausgleichs, bei dem man den einen (vorzugsweise einer Minderheit) etwas nimmt, und den andern (vorzugsweise einer Mehrheit) etwas gibt und dabei seine Popularität steigert und seine Macht stabilisiert. Die Produktivität, welche die Basis des gemeinsamen Wohlergehens ist, entsteht aber nicht durch Gleichmacherei, sondern durch Leistungsbereitschaft, Risikobereitschaft, Sparwillen und Wettbewerb. Das sind bürgerliche Werthaltungen, die nur in einem freiheitlichen Umfeld gedeihen, das Ungleichheit nicht nur zulässt, sondern voraussetzt. Der Umverteilungsstaat ist heute in einer Schieflage, weil in den Sozialwerken mehr umverteilt wird, als die Produktivität zulässt. Mit andern Worten: Wir betreiben Umverteilung auf Pump. Die junge Generation fragt sich heute, wie sie es anstellen muss, um gleichzeitig das verschuldete Erbe auszuschlagen und trotzdem auf die Rechnung zu kommen - eine Rechnung die nicht aufgehen kann. Politik wird zunehmend zu einem mehr oder weniger konstruktiven Umgang mit Frustrationen aller Art: Politik als Protest. Gibt es in diesem Klima noch eine Chance für eine neue Bürgerlichkeit, eine neue Geborgenheit in einer transparenten Gemeinschaft Verbündeter und Verbundener, welche bereit sind die eigenem Probleme eigenständig zu lösen und gleichzeitig die Kosten gemeinsamer Einrichtungen gemeinsam zu tragen ohne damit einen Anspruch an „soziale Gerechtigkeit“ zu verbinden? Die Linke erreichte im Lauf der Geschichte ihre Erfolge durch ihren Ruf nach Veränderung, durch den „grossen Sprung nach vorn“ oder durch ein Schritt für Schritt erkämpftes besseres Leben für alle. Die Bevölkerung in Westeuropa spürt instinktiv, dass die bisherige Politik in Sackgassen mündet und dass wir vor einem grossen technisch-zivilisatorisch bedingten Veränderungsbedarf stehen, der grundlegende wirtschaftlich-politische Folgen hat. Die Bürgerlichen sind damit in einer für sie ungewohnten Situation. Um ihre Ideale zu verwirklichen genügt es heute nicht mehr strukturkonservativ zu sein und sich mit dem Staat, sowie er heute ist, zu identifizieren. Der Gegensatz zwischen "bürgerlicher" und "sozialdemokratischer" Parteipolitik ist angesichts dieser Herausforderung nicht mehr so eindeutig feststellbar. Ein bisschen „sozialdemokratisch“ sind heute alle Parteien, denn in einer Massendemokratie tendieren alle politischen Gruppierungen dazu, ihrer Wählerschaft ein bestimmtes Paket von Vorteilen zu offerieren, einen Nutzen zu versprechen und die Kosten, so gut es eben geht, zu verschleiern, dem politischen Gegner anzulasten oder zeitlich bzw. räumlich auszulagern. Der subtile Umgang mit der Angst vor der Veränderung und dem Versprechen von „mehr von allem für alle“ prägt heute alle Parteiprogramme. Populär ist heute die Kombination von konservativen Reflexen mit dem Versprechen nach sozialem Ausgleich durch Abschöpfung des „ungerechten Reichtums“. Man will heute zwar den Mut zur Veränderung und zum Aufbruch ansprechen, aber gleichzeitig auch den konservativen Ängsten vor dem Neuen Rechnung tragen, indem breiten Schichten die Weiterführung oder gar der Ausbau der bisherigen sozialstaatlichen Sicherungsnetze versprochen wird - vermutlich wider besseres Wissen der Parteieliten. 8. Vertrauen in die kreative Dissidenz der jungen Generation „Junge Menschen interessieren sich für Techno-Musik für Sportanlagen und Parkplätze, für liberale Grundsätze interessieren sie sich überhaupt nicht mehr"...So lautet die Feststellung, mit welcher eine freisinnig-demokratische Ortspartei kürzlich ihre Anfrage an das Liberale Institut eingeleitet hat. Die Parteileitung wollte wissen, ob und wie es möglich wäre, junge Leute vermehrt für liberales Gedankengut zu begeistern. Wenn dies nicht gelinge, wurde mit guten Gründen beigefügt, so sei es um die Zukunft des Liberalismus schlecht bestellt... In dieser Form ist die Frage nicht in wenigen Sätzen zu beantworten, und es dürfte ohne empirische Grundlagen sehr schwierig sein, eine brauchbare "Marktanalyse" für das ideelle "Produkt" Liberalismus (mit oder ohne eine "parteipolitische Verpackung") zu liefern. Die folgenden Ausführungen stützen sich lediglich auf persönliche Beobachtungen im beruflichen und familiären Umfeld. Ganz allgemein ist die Nachfrage nach programmatischen politischen Stellungnahmen bei jungen Leuten eher gering. Das Zeitalter der Ideologien, der Demonstrationen und heissen akademischen Diskussionen ist vorbei. Die Gruppe, die sich überhaupt für politische Grundsatzfragen interessiert, ist - unabhängig von der ideellen Ausrichtung nach "links" oder nach "rechts" - ein ganz kleiner Bruchteil der Stimmbürgerschaft. Aus liberaler Sicht ist dieser "Rückzug ins Private" an sich nichts Negatives, aber er überlässt eben die politische Bühne jenen Aktivisten, die den Staat für den alleinkompetenten Problemlöser halten. Der Liberalismus kann auf eine Präsenz im parteipolitischen Machtkampf nicht verzichten, denn der Abbau und Umbau des unliberalen und unbezahlbar gewordenen Bevormundungsstaates verlangt mehr als ein politisches "Laissez-faire". Eine besondere Schwierigkeit für die Attraktivität des Liberalismus bei Jungen besteht darin, dass er in verschiedener Hinsicht eine Position der "Mitte" und des "Kompromisses" sowie des Lernens in kleinen Schritten favorisiert, so etwa im Umweltschutz, in der Drogenpolitik, in der Europapolitik und bei Themen wie "Gleichberechtigung" und "Arbeitslosigkeit". Die Forderung nach einem "geordneten Rückzug" des Staates aus Bereichen, wo er mehr schadet als nützt, hat zudem überhaupt nichts Heroisches an sich. Wer die berechtigte Forderung nach "mehr Freiheit" erhebt, muss ehrlicherweise auf zahlreiche - durchaus auch für Mehrheiten unbequeme Folgen aufmerksam machen. Aus dieser Sicht hat der Liberalismus im Umfeld des auf zunehmender Verschuldung basierenden, gegenwärtig aber noch leidlich funktionierenden demokratischen Sozialstaats, der auf Parteikoalitionen basiert, keine "frohe Botschaft" zu verkünden, von der sich junge Menschen begeistern liessen. Viele Jugendliche fühlen sich eher von einem prononciert rechten Gedankengut (Stichworte: Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus) oder von linken Strömungen (Stichworte: Solidarität mit den Bedürftigen, gegen "die Mächtigen", gegen die "Männerherrschaft", gegen "den Krieg", gegen "die Ausbeutung der Drittweltländer" etc.) angesprochen oder von ökologischen Aktionsgruppen, die eine Antwort auf Katastrophen-Szenarien offerieren. Immer häufiger ist auch die Tendenz zum Rückzug auf eine einzige Fragestellung, welche eher zur Mitgliedschaft in einer Clique oder in einem Verein mit klar abgegrenzten Zwecken und konkreten Zielen motiviert als für den Einsatz in einer politischen Gruppierung, die sich mit komplexen und vernetzten Problemen befassen muss. Die wenig zahlreichen Jungen, die sich aus Überzeugung politisch aktiv engagieren möchten, werden dies also links oder rechts der Mitte tun, d.h. an irgend einem "Flügel" des parteipolitischen Spektrums. In der Mitte bleiben lediglich die vorsichtigen Karrieristen, von denen keine Impulse zu erwarten sind. Jede Partei hat rechte und linke Flügel, und in jeder Partei hat es Junge auf beiden Flügeln. Bürgerlichen Parteien haben in der Regel zwei rechte und zwei linke Flügel, was oft Anlass vielfältigster Begriffsverwirrungen ist: Auf der einen rechten Seite stehen am Rand die national-konservativen, tendenziell xenophoben Exponenten, auf der andern, ebenfalls als "rechts" bezeichneten, die konsequent marktwirtschaftlichen Ordnungspolitiker, Positionen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und nur im undifferenzierten "Feindbild" der Linken verknüpft werden. Auch auf der linken Seite (bzw. in Linksparteien) gibt es zwei sehr unterschiedliche "Brennpunkte": die interventions-, reglementierungs- und umverteilungsfreundlichen Etatisten (Gewerkschafter und Alte Linke) einerseits, sowie die spontanistischen, anarchosozialen Antietatisten (Neue Linke) anderseits. Letztere stehen dem Liberalismus ideell näher als erstere, während das "vernünftige Gespräch" mit den zum Teil stark "verbürgerlichten" Etatisten leichter fällt. Die anti-etatistische "Neue Linke" hat sich grösstenteils "entpolitisiert", und das was von ihr übrig blieb, ist teils zu den "Grünen" und teils zu den "Etatisten" ab- bzw. zurückgewandert. Die "Grünen" wären aufgrund ihrer Ziele eher konservativ, d.h. rechts, aber sie verbinden sich - z.T. paradoxerweise - meist mit den linken Interventionisten, deren Struktur- und Umverteilungspolitik die industrielle Produktion und den Güterkonsum anheizt und damit auch die ökologischen Belastungen tendenziell vergrössert... Ich vertrete die Auffassung, dass sich ein mittel- und langfristig zukunftstauglicher Liberalismus von allen xenophoben Tendenzen (selbst wenn sie bei sogenannten Rechtsliberalen und zunehmend auch bei Jungen populär sind) aber auch von den wohlfahrtsstaatlich-interventionistischen Tendenzen (selbst wenn sie bei den sogenannten Linksliberalen und den Linken populär sind) aktiv und klar distanzieren sollte. Eine engere Kooperation mit wirklich marktwirtschaftlich orientierten Grünen und linken Antietatisten sowie mit wertkonservativen, Eigentum und Wettbewerb bejahenden Christdemokraten hat grundsätzlich keinen Verlust an liberaler Substanz zur Folge. Die Frage ist also nicht "Wie links oder wie rechts soll der Liberalismus taktieren oder lavieren, um bei Jungen attraktiv zu sein?" sondern: "Welche traditionell als "links" bzw. als "rechts" bezeichneten Tendenzen sind in grundsätzlicher Hinsicht Liberalismus-verträglich?" Die bei Liberalen stets - oft im Übermass - vorhandene Koalitions- und Kooperationsbereitschaft darf nicht zu jener Grundsatzlosigkeit und zu jenem wahltaktischen Opportunismus führen, welcher letztlich einen totalen Profilverlust zur Folge hat, und der die ihrem Wesen nach radikalen liberalen Ideen verwässert und vor allem bei den Jungen - diskreditiert. Dazu ein immer noch aktuelles Zitat: „Deutschland fehlt der Nachwuchs, nicht den USA. Besitzt hierzulande der Sozialismus eine Zukunft, dann wird Deutschland verarmen. Es kann aber auch anders kommen, wenn die Einsicht weiter wächst, dass vor allem die Jugend ihr Schicksal nicht den Handlungen einer Regierung überlassenkann, sondern ihr Geschick in die eigenen Hände nehmen muss.Der Staat ist unproduktiv und kann nur geben, was er vorher nahm. Nicht einmal das, denn er muss seine Bürokraten undInstitutionen erhalten. Wenn sich diese Erkenntnis vor allem in der Jugend weiter durchsetzt, dann gibt es durchaus auch Hoffnung auf ein Deutschland mit Wettbewerb, Vertragsfreiheit, freiem Unternehmertum und solidarischen Bündnissender gegenseitigen Hilfe. Ein pluralistisches Deutschland, heute noch ein Traum, das ich meinen Enkeln wünsche.“ Uwe Timm, in: Eigentümlichfrei, Nr. 68, Dezember 2006 Es wächst nach meinen Beobachtungen eine junge erfreulich unideologische Generation heran, die nicht in erster Linie Ansprüche stellt und nach mehr sozialer Gerechtigkeit durch mehr Umverteilungspolitik strebt, sondern nach weniger Regulierung, nach einer Ordnung die offener ist und in der sich nicht alle gegenseitig dauernd dreinreden, nach informellen Kommunikationsnetzten, die nicht fesseln, sondern gegenseitig bereichern, kurz: nach mehr Freiheit, nach mehr Spielräumen eigenständiger Lebensgestaltung, weniger Zwangssparen und weniger Bevormundung. Ich traue dieser Generation zu, in Sackgassen umzukehren und bei Engpässen durchzuhalten und die beiden Situationen voneinander zu unterscheiden, - nicht ohne Fehler, aber mit der ständigen Bereitschaft zum Lernen. Es ist zwar keine Mehrheit, die so denkt und fühlt, aber das ist auch gar nicht nötig. Eine Partei kann Wählerverluste und Sitzverluste dann verkraften, wenn sie ihren eigenen Nachwuchs, der an die tragenden Ideen glaubt, nicht verliert. Möglicherweise müssen wir als Liberale in Europa nicht mehr das Motto „Weniger Staat“ und „Weniger Steuern“ ins Zentrum stellen, sondern noch radikaler: „Weniger Politik“. Das trifft die politikverdrossene Stimmung vieler junger Menschen. Politik wird immer mehr als das „Schlamassel“ wahrgenommen, das die (Berufs)politiker gemeinsam (und in unterschiedlichen Koalitionen anrichten, und das macht sie europaweit nicht besonders populär. Vielleicht sollte man diesen engeren und zunehmend negativ besetzten Wortgebrauch von „Politik“ akzeptieren und das liberale Bürgerengagement in Zukunft dort ansiedeln, wo es seit Wilhelm von Humboldt schon immer war: Als Versuch, dem Staat (und damit der Politik und der ganzen etatistischen Bevormundung) insgesamt Grenzen zu setzen. Staatsbegrenzung einerseits und eine klare Trennung von Politik und Gesellschaft, von Politik und Kultur und von Politik und Wirtschaft anderseits ist m.E. ein aktuelles liberales Programm. Das entscheidende für die Zukunft einer liberalen Partei ist die nächste Generation: der qualifizierte Nachwuchs bei den ökonomisch politisch, kulturell und sozial engagierten jungen Leuten. Deren Qualität misst sich nicht am Ehrgeiz, möglichst rasch als Berufsliberale im politischen System Erfolg zu haben, sondern an der langfristigen Perspektive für die Zukunft einer weltoffenen Zivilgesellschaft, in der sich das Lernen und das Leisten lohnt und in der es genügend Spielräume gibt, um dem eigenen Leben nach eigenen Vorstellungen einen Sinn zu geben. Die freie Zugänglichkeit zum Wissen und die freie Wählbarkeit der Kommunikationsnetze und –partner und die permanente Möglichkeit weltweit gleichzeitig Sender und Empfänger, Produzent und Konsument von Ideen zu sein, stellt nicht nur den Staat, sondern alle hierarchischen und bürokratischen Organisationen in Frage. Auf dem Internet herrscht Selbstbestimmung vor, und niemand hat das Bedürfnis, die andern grenzenlos Vernetzten „politisch mitbestimmen“ zu wollen. Mitbestimmung ist out, Selbstbestimmung ist in. Ich glaube, dass es diese qualifizierte liberale Wählerschaft und diesen Parteimitgliedschafts-Nachwuchs der Internet-Generation auch in Deutschland gibt. Junge Leute wissen, oder sie ahnen es wenigstens, dass sich viele politische Probleme allein durch Weiterwursteln und neue Kompromisse und „dritte Wege“ nicht mehr lösen lassen. Eigentlich sollten sich diese Politik- und Kompromissverdrossenen für einen strikten und staats- und politikskeptischen Liberalismus gewinnen lassen. Wenn dies der Fall ist, ist der Liberalismus in der Politik nicht am Ende, sondern dann ist am Ende der Politik der Liberalismus. Bekannt ist das eher pessimistische aber sehr realitätsnahe Zitat von Hölderlin: „Das hat den Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte.“ Ich schliesse ebenfalls mit Hölderlin, nicht kritisch analytisch, sondern tröstend optimistisch „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. (Der Text dieses Vortrags basiert auf verschiedenen Artikeln des Verfassers, die hier z.T. wörtlich übernommen worden sind.)