BIN BUENOS AIRES

Werbung

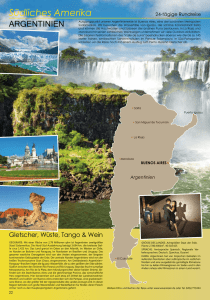

Bin Buenos Aires Every town’s got a tango dancer Pretending latin ancestry Born somewhere on Main Street Low branch on the family tree. He’s got a special tango partner They’ve danced together twenty years She a stylist in a beauty parlour Their dancing’s messed up two careers. Dr. John, Tango Palace Einer der meistzitierten Sätze, die der Tango hervorgebracht hat, lautet ganz unschuldig: Hoy vas a entrar en mi pasado. Heute wirst du in meine Vergangenheit eingehen. Zehn Silben, drei Zeitebenen: nie war der Weg von der Verheißung in die Vergessenheit, oder in die Erinnerung, kürzer. Und es scheint, Buenos Aires selbst habe ihn so rasant zurückgelegt. Die Menschen dieser Stadt, die porteños, haben nie begriffen, und es ist auch kaum zu begreifen, dass Buenos Aires kein universaler Mythos geworden ist; warum sein Europäertum zweiten Grades – Europa noch einmal, zusammengeworfen an diesem Ufer, getrieben von einem amerikanischen Puls und in die grenzenlose Fläche der Pampa hinausgespannt: der »horizontale Schwindel«, wie ihn Paul Morand genannt hat – nicht die ganze Welt ergriff und hypnotisierte. Hauptstadt eines Imperiums, das nie existiert hat, gemäß Malraux’ schlüssigem Diktum. Dass hier in kurzer Zeit ein schillerndes Gemisch entstanden war, changierend zwischen Verruchtheit und Kultiviertheit, das erfuhr die restliche Menschheit nur aus dem Tango, oder sie nahm es nur im Tango wahr. Sie überhörte dabei, wenn sie nicht gerade spanisch sprach, dass kaum eine Stadt so hemmungslos wie Buenos Aires sich selbst besungen hat. Wirklich ist der Tango die Begleitmusik zu einer beispiellosen Stadtwerdung, und urbanes Entzücken, urbanes Entsetzen sind seine ewigen Themen. Y la ciudad, ahora, es como un plano/de mis humillaciones y fracasos: so untröstlich fängt Borges’ »Buenos Aires« betiteltes Gedicht an – »Und die Stadt ist nurmehr ein Plan/meiner Erniedrigungen und meines Scheiterns« –, und so lakonisch lässt er es enden: No nos une el amor sino el espanto;/será por eso que la quiero tanto (»Nicht Liebe, allein das Entsetzen ist uns gemein/das wird es sein, was uns vereint« (oder, genauer: »was mich sie so begehren lässt«). Trance der Entzauberung, Pathos der gescheiterten Hoffnungen: ganz wie ein Tango. 1 Borges vergötterte Buenos Aires, aber er verachtete das Instrument, mit dem man die Stadt, und den Tango, heute nachgerade identifiziert: das Bandoneón. Gewiss kann man dem fueye – Blasebalg, wie es zärtlich salopp genannt wird – nicht die oberflächliche Larmoyanz des Akkordeons nachsagen. Ein komplexes Instrument, aus noblen Materialien: Holz, Metall, Leder, Harzen, Horn und Perlmutt. Aber die Sentimentalität, mit der sich der Tango gerade in Borges’ Jugendjahren vollsog, und die der Verkünder sinnloser Messerstechereien missbilligte, dürfte zu einem guten Teil auf das Register des Bandoneóns gehen. Zuvor, zu Zeiten der Guardia Vieja, hatte noch die bukolische Flöte als Melodieinstrument gedient. Kam dazu, dass der Tango eben damals, um 1910, erstmals den Atlantik überquerte: beschwingt und obszön, heißt es, habe er in Paris Einzug gehalten. Und schmachtend, erotisch geladen, sei er von dort zurückgekehrt. In Europa ist heute der 62-jährige Dino Saluzzi der meistbewunderte Bandoneonist. Saluzzi stammt aus Salta, 1300 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires. Mit vierzehn debütierte er in den Bordellen und Kaschemmen seiner Heimatprovinz: genauso, wie es sich für eine Tango-Karriere ziemt. »Romantisch sollte man sich das allerdings nicht vorstellen«, erklärte der Musiker, als ich ihn in Buenos Aires traf, wo er weiterhin lebt, obwohl fast dauernd in Europa, gelegentlich in Nordamerika und Ostasien engagiertt. Die endlosen Transatlantik-Flüge seien eine Schinderei, aber immer noch weniger beschwerlich als seinerzeit die Busfahrten von Salta nach Buenos Aires. Saluzzi holte eine alte LP hervor, legte ein Stück auf: »La siesta de mi viejo«. Vier Bandoneons, wie auf Seelenwanderung, zum von tausend Dämonen durchtobten Dämmerschlaf des Vaters verschlungen. »Hör ihm zu, diesem Chaos, dieser totalen Verzweiflung und Unbehaustheit, und dahinter der Wind, der die Steppengräser aufwühlt...« Auf dieser zerkratzten, in den sechziger Jahren in Buenos Aires aufgenommenen Platte war schon der ganze Saluzzi, der heute dem feinschmeckerischen und feinfühligen europäischen Publikum Schauer über den Rücken jagt, und der bei ECM unter Vertrag steht. Ein Privileg, von dem andere Tango-Musiker seiner Generation nur träumen können. Genauer, von dem sie nicht einmal träumen: gebannt wie sie sind von den alten Glanzzeiten, vom eigenen Niedergang... Manchen tangueros gilt selbst Piazzolla noch immer als Abtrünniger oder, was nachträglich auf dasselbe hinausläuft, als ultimativer Ausdruck ihrer Musik, als die Moderne schlechthin. Für sie ist der Tango ein Korpus von einigen zehntausend Werken, einbalsamiert und eingeteilt in Epochen – die Guardia Vieja, die zwanziger, die dreißiger, die fabelhaften vierziger Jahre –: interpretierbar wie klassische Musik, aber im Grunde nicht mehr entwicklungsfähig. »Auf einmal liegt die ganze Zukunft des Tangos in seiner Vergangenheit«, mit Horacio Ferrer zu sprechen, dem Autor des letzten wirklich populären Tangos, Piazzollas »Balada para un loco«: 1969. Fast ein Gassenhauer – aber war es überhaupt ein Tango? Dieser Musikform, so Dino Saluzzis Befund, ist eine ganze Generation abhanden gekommen. Dass nun eine neue heranwachse, unbefangen und experimentierfreudig, ist vorderhand nur eine Behauptung. Wohl waren es immer Einzelkönner, die den Tango auf neue Höhen führten; aber sie gingen aus einer Gesellschaft hervor, in der Tango das tägliche Brot war, ein soziales Phänomen, der Lebensinhalt vieler. 1946 ernährte Buenos Aires 16’000 Musiker. Eine ganze Stadt war verrückt danach. Ein Vierteljahrhundert später hieß es: alte Kamellen, die Schnulzen von Papa, ein Refrain für die Urgroßmutter. Damit hatte ein junger Mensch nichts am Hut. (Er hatte schon mal gar keinen Hut mehr.) Und wenn sich heute argentinische Musiker wie Gerardo Gandini oder Fernando Tarrés dem Tango wieder annähern, dann als einer Sache, die sie verworfen hatten, die sie verfolgt hat – »Piazzolla ist ein Staubsauger, der dich verschlingt«, sagte mir der junge Jazzgitarrist Tarrés und trällerte zum Beweis, dass man dem Sog kaum entgehen kann, einen der Piazzollaschen Läufe – und gegen die sie nun anspielen. Sie kommen nicht davon los: fast wie in einem Tango. Saluzzi hingegen war noch durch die klassische Schule gegangen – die Orchester von Alfredo Gobbi, Héctor Varela, Enrique Francini – und nahm erst danach andere Einflüsse in seine Musik auf. Ob man sie als Tango Nuevo etikettiert oder nicht mehr dem Tango zurechnet, ist insofern nicht ganz belanglos, als damit Felder abgesteckt werden, in denen musikalische Entwicklungen möglich sind. Gewiss stehen Saluzzis kontrapunktische Kompositionen und komplexe Arrangements eher in der Tradition des großen Tangos als eine Tingeltangel-»Cumparsita«, die ein treuherziger Tourist dafür halten mag. Mehr auch als die Platten der höchst heterogenen Riege bekannter Musiker – von Daniel Barenboim und Gidon Kremer über Ahmed »El Tigre« von Wartburg bis zu Julio Iglesias –, die jüngst den Tango für sich entdeckt haben und uns das – wievielte eigentlich? – Tango-Revival vorgaukeln. Dahinter mag kalte Berechnung oder ehrenwerter Enthusiasmus stecken, und die Ergebnisse dürfen bald interessant, bald eher pampig genannt werden: vor dem Hintergrund des Universums, das der Tango in Buenos Aires war, bleiben sie allemal anekdotisch. Bedeutsamer ist, dass heute ebensoviele Musiker in Amsterdam, Helsinki oder Tokio sich mit den Formen des Tangos auseinandersetzen, wie in Buenos Aires. Ein Phänomen, in dem sich noch einmal seine Ursprünge zu reflektieren und neu aufzufächern scheinen. Waren nicht an seiner Entstehung schon Italiener, Türken, Polen, Spanier, Juden, Kreolen beteiligt – jene Millionen Einwanderer, die Buenos Aires zwischen 1850 und 1930 erschufen, und deren Sehnsüchte und Frustrationen darin eingingen? Der Tango, und das unterscheidet ihn von jeder andern Folklore, war schon immer eine Promenadenmischung. Nicht auszuschließen, dass seine Internationalisierung nun auch Impulse auslöst, wie sie im Jazz, seinem Pendant, schon lange wirksam wurden. Dann erst würde sich der Tango ganz von jenem Asphalt lösen, als dessen Emanation er erscheint. Saluzzi suchte noch eine LP hervor, aufgenommen 1962, die älteste vielleicht, auf die er heute noch stolz ist. Er habe sie zufällig gestern auf FM Tango wiedergehört, dem Radiosender, der 24 Stunden música ciudadana bringt. Auf dem Umschlag stand: »Dino Saluzzi. Soy Buenos Aires«. »Schöner Titel!« Er drückte genau jenes Lebensgefühl aus, das ein Stadtgefühl ist, und das einen in Buenos Aires auch 1997 noch überfällt. 2 Ich war wie gewohnt im Hotel Phoenix an der Avenida Córdoba abgestiegen. Ein leicht entstaubter Charme, so möchte man das Ergebnis der inzwischen erfolgten Renovation beschreiben. Mein altes Zimmer, Nr. 318, war in einen Frühstückssalon transformiert worden. Gewechselt hatte auch das Personal: nie mehr würde mich der Nachtportier verschwörerisch mit »Buenas noches, tres dieciocho« begrüßen. (Wie eine Anspielung auf einen einschlägigen Tango – »Corrientes tres cuatro ocho, segundo piso, ascensor...« –, so hallten mir seine Worte jeweils nach, wenn ich dann in dem feingliedrigen Liftkäfig nach oben schwebte.) Diesen Lift im mittleren der drei galeriegesäumten Patios hatte man übrigens nicht angetastet. Das neue Zimmer war ebenso splendid wie die Nr. 318: an die fünf Meter hoch. Neu war der Fernsehapparat, der auf Knopfdruck 72 Sender überwiegend lateinamerikanischer Provenienz ausspie. Kanal 52 führte im Logo ein stilisiertes Bandoneon: er heißt Sólo Tango und strahlt, neben Werbespots für Tanzkurse sowie den nach permanenter Sauregurkenzeit anmutenden »Tango Noticias«, ununterbrochen Tangokonserven aus. Eben entlockte der Orchestermeister Juan D’Arienzo in einer memorablen Aufnahme von 1938, zappelnd und mit irrlichterndem Blick, seinem Bandoneonistenregiment ein Artilleriefeuer von Synkopen. Es folgten Goyeneche 1988 in Japan (und seltsam: im ersten Moment hielt ich den Polaco für einen Japaner), dann ein Ausschnitt aus »Muchachos de la ciudad« mit Carlos Dante, einem der 300 Tango-Titel der Filmgeschichte. Hätte ich mich zwei Wochen lang in meinem Hotelzimmer eingesperrt, ich wäre als Tangologe wieder abgereist. Voller Hoffnungen und Illusionen, tempi passati betreffend. Tango, heute, in Buenos Aires, das heißt einer Vergangenheit nachtrauern, die immer schon andern Vergangenheiten nachtrauerte; heißt in diesem Verlust schwelgen, genau wie in einem Tango. Der Tango ist traurig: zum Glück ist er traurig, denn nur der Trauernde ist exquisit, und nur der vom Leben Enttäuschte bringt jenes schiefe Lächeln zustande, das laut Ernesto Sábato das genaue Gegenteil des breiten Grinsens eines bierseligen Deutschen ist. Grotesk sind sie beide. Der neue Recepcionist im Hotel Phoenix wünschte einen schönen Abend, und ich trat auf die Straße. Ihre Hektik, der frenetische Verkehr überraschten mich. In meiner Erinnerung hatten sich andere, stillere Bilder von Buenos Aires eingeprägt: Straßen von Palermo, kopfsteingepflästert, im Schatten riesenhafter Bäume, der tipas, die sich über neokoloniale Fassaden neigen; Straßen von Barracas, am Trottoirrand ein zerbeulter Ford Falcon, und im Hintergrund der Bahnviadukt; Straßen wie in einem Tango. Ich ließ mich von der Menge treiben. Calle Florida, Laufsteg der guten Gesittung, Gefilde ebenso marken- wie selbstbewusster ciudadanos. Gibt es etwas Eleganteres als die Eleganz der eleganten Quartiere von Buenos Aires? Nur schon um mein Gedächtnis auf die bestrickende Namenreihe der Querstraßen zu prüfen – Maipú, Esmeralda, Suipacha –, nahm ich die Calle Corrientes und folgte ihr bis zum Obelisken. Überquerte in einer Menschentraube die breiteste Strasse der Welt – die Avenida 9 de Julio – und war im Zickzack noch einige cuadras weitergegangen, als ich, schon ganz betört, an der Kreuzung Paraná/Paraguay die Bar »Carmen« wiedererkannte. Nicht von ungefähr, trat ich ein. War ich doch hier in »Mission Tango« unterwegs, und eine Tango-Bar findet man nicht an jeder Ecke; um so weniger, als sich das Gran Buenos Aires aus annähernd 100’000 Blöcken, ergo 400’000 Ecken zusammensetzt, an denen man achtlos vorbeilaufen, aber ebensogut endlos verweilen kann, sich den Schlapphut ins Gesicht ziehen und von dort aus die Welt im Auge behalten. Wie irgendein compadre in irgendeinem Tango. In der einzigen Ecke der Bar »Carmen«, die nicht mit Photos verblichener Boxer, Fussballspieler und tangueros vollgehängt war, lief ein Fernseher: Kanal 52. Das Lokal ist dem Andenken eines der ganz Großen des Tangos geweiht, des Bandoneonisten, Komponisten und Meisterarrangeurs Aníbal Troilo, der hier seinen Aperitif zu nehmen pflegte. Wie von selbst fiel mir eine der beiden argentinischen Whiskymarken wieder ein, wenn auch leider die schlechtere. »Einen Blender’s, bitte.« Neben mir begrüßten sich mit stachligen Küssen, verschwörerischen Mienen, zwei in speckigen Gilets steckende compadres, kommentierten beiläufig die Schlagzeilen der Abendzeitung, die Straßensperren der Zuckerrohrarbeiter in der Provinz Jujuy. Ein dritter, dem die Politik gestohlen bleiben konnte, zählte inzwischen, diskret unter der Theke verborgen, ein fettes Bündel Geldscheine, das er aus seiner Jacke gefischt hatte. An einem der Tische saß, vor einem Glas Tee, eine junge Frau in einem weißen Mantel und schrieb. Sie schien sich in diese eher rauhe Männerbar keineswegs verirrt zu haben. Vermutlich mochte sie die altweltliche Stimmung. Ich spazierte weiter bis Callao, dann der Avenida Santa Fé entlang zurück. Erging mich in Vermutungen, den Verbrauch an Rouge und Bleistiftabsätzen in Buenos Aires betreffend, in beiden Fällen wahrscheinlich der weltweit höchste. Und nicht nur die Frauen, deren Nonchalance einen zur Verzweiflung treiben konnte, muteten mich an. Auf die Plaza San Martín, die mit ihren Ombús und Jacarandás als grünes Gelenk zwischen dem Bahnhof Retiro, dem Microcentro und dem Barrio Norte fungiert, trat ich wie in einen Märchenwald. Hinter dem Edificio Kavanagh, schon nahe beim Phoenix, tauchte ich wieder in den Bajo ein, die paar Blöcke unweit des Río de la Plata, die einige dezente Spuren einer anrüchigen Vergangenheit bewahrt haben. Suchte und fand die Bar »Downtown Matías«, eines meiner Lieblingsrefugien. Fühlte beim Verlassen desselben, durch den Genuss eines von Josés Meisterhand zubereiteten Negroni inspiriert, dass mir der Sinn nun nach einem weiß gedeckten Tisch und einem bife de chorizo stand, dessen Bestellung der Kellner im »Establo« wenig später mit jenem komplizenhaften Blick aufnahm, der die Vermutung nahelegt, ganz Buenos Aires stecke unter einer Decke. Knapp nach Mitternacht betrat ich, zwei cuadras weiter, die Bar »Cutty Sark«. Zwanzig dunkle Augenpaare, die zu ebensovielen jungen, tief wie ein Tango dekolletierten Frauen gehörten, richteten sich auf mich. Ich nahm an der Bar Platz und tat, wie es sich für solche Fälle zunächst ziemt, als wäre ich aus Stein. Ein schwarz gewandeter compadre, Stammkunde zweifellos, der es sich auf den Polstern zwischen zwei der Mädchen bequem gemacht hatte, beschwerte sich gerade über die Musik, das übliche Popgedröhn. Der Kellner erhörte ihn, wechselte die Kassette. Gardel erklang: »Anclao en París«. Guter Tango ist praktisch intravenös, und »Anclao en París« ist ein sehr guter Tango. 1931 von Enrique Cadícamo im Hotel Oriente in Barcelona geschrieben, im selben Jahr von Gardel aufgenommen. Paris ist darin lediglich der Schauplatz der herzzerreissenden Sehnsucht eines porteño, sein Buenos Aires wiederzusehen. Für mich, der ich eben hier gelandet war, gab es eigentlich keinen Grund, nun vor all den hungrigen Hurenaugen in Tränen auszubrechen. Aber »Anclao en París« ist nun einmal zum Heulen schön. Im übrigen war damit bewiesen, dass nicht nur Argentinier in der Fremde, sondern auch Fremde in Argentinien bei solchen Liebeserklärungen an Buenos Aires weich werden. Borges hat einmal gesagt, als Argentinier fühle er sich im Grunde nur, wenn er fern von zu Hause einen Tango höre, den er verabscheue, und trotzdem stürzten ihm Tränen in die Augen. Tränen auf Abruf, ausgelöst durch eine wohlkalkulierte Mischung aus Wirklichkeit und Legende, aus Literatur und Rührseligkeit, aus einem lokalen Strolchenvokabular und unserer Anfälligkeit für jederlei Seelenschmetter. 3 Urbis feciste quos prius orbis erat Eine Zeitlang süchtig nach diesem andern Tango, »Sur«. 1948, Musik: Aníbal Troilo, Text: Homero Manzi. Ya nunca me verás como me vieras... – »Nie mehr wirst du mich sehn wie du mich sahst...« Gesungen von Edmundo Rivero oder von Julio Sosa, ist es wie der Weltuntergang. Und dabei nichts als eine knappe Beschreibung der Ecke, draußen am Stadtrand, wo einer einst auf sein Mädel wartete. Heute kommt natürlich kein Mädel mehr angetanzt. Todo ha muerto... Ya lo sé. Es ist eine der Grundkonstellationen des Tangos: ein Einzelner, die Stadt und eine Abwesende. Was hülfe übrigens eine Übersetzung: von den Schattierungen, aus denen sich der suburbane Mythos zusammenbraut, würden auf deutsch nur einige pedantische Wortstümpfe übrigblieben. Die südlichen Stadtteile, auf die der Text gemünzt ist, werden hier der Süden überhaupt: ein metaphysischer Raum – nicht mit unserem Bild des mediterranen Südens zu assoziieren, sondern mit der Topographie von Buenos Aires: jenem Terrain vague, wo die Stadt in die Pampa übergeht und sich in der Weite verliert, in der vor noch nicht allzuferner Zeit kein Baum, kein Rind, kein Haus stand, kein Mensch außer einigen Tehuelches, die sich von Straußen und Guanakos ernährten. Fremd und feindselig ist dieser Süden, uralt und leer, und umso glanzvoller spiegelt sich darin das gigantische Wolkenkuckucksheim Buenos Aires, das in wenigen Jahrzehnten erschaffene Stadtwunder. Dazwischen aber gibt es eine Grauzone, diffus und kurzlebig: die Suburbia, den arrabal, den der Tango immer wieder verherrlicht, und dessen zwangsläufigen Untergang er beklagt hat. Um von »Sur« erschüttert zu werden, brauchen Sie nicht nach Buenos Aires zu fahren. Ein bisschen Phantasie tut’s auch. Ich jedoch, da ich schon einmal hier war, stieg eines Tages in einen micro der Linie 178 und fuhr nach Pompeya. Pompeya ist längst nicht mehr der morastige Vorposten der Stadt, wie noch in »Sur«. Dafür müsste man heute noch einmal zwanzig Kilometer weiter hinausfahren: nach Lomas de Zamora oder Adrogué, vielleicht. Es ist dennoch eine ganz andere Stadt als jenes aus den Filetstücken von Paris und London komponierte Buenos Aires, in dem man sich gewöhnlich bewegt. Schon dieser holterpolternde Verkehr, lauter Camions und Chevy Pickups wie aus einem texanischen »Day After« mit Drehjahr 1959, die durch tiefamerikanische Schilderschluchten auf den Puente Alsina zupreschen, rot und grüner Lack unter einem vergilbten Himmel, in einer unauslöschlichen Staubwolke: das lohnte die Zeitreise, will sagen die halbstündige Busfahrt. Und dann wird, wer sich zufällig in das Kirchlein an der Avenida Saenz flüchtet, gleich nochmals um mehrere Jahrhunderte zurückversetzt: steht doch da mitten in Nueva Pompeya, aus Zement zwar, aber doch so perfekt nachgebildet, dass man sich im Roussillon wähnt, ein romanischer Kreuzgang. Hier also wurde der Tango geboren. Oder hätte jedenfalls in dieser Gegend geboren werden können. Es gibt auch tatsächlich in Pompeya, an der Calle Beazley, noch eine Spelunke, »El Chino«, wo ihm jeden Freitag abend gehuldigt wird. Nach Mitternacht bringt man die wacklige Tür nicht mehr auf, so voll ist die Bar. Man trifft dort zum Beispiel die Direktionsassistentinnen der Banque Nationale de Paris in Buenos Aires, die unbedingt einmal »unverfälschten« Tango sehen wollten, und die sich angesichts der staubigen Darbietungen dann doch lieber im Patio niederlassen, wo einige Tische stehen, und wo man bis ins Morgengrauen von Buenos Aires schwärmen kann. Stimmt, Buenos Aires ist ein wenig wie Paris. Und, wenn’s mir recht ist, ein bissrl wie Wien. Nichts sosehr wie wie Wien, sogar. Diese lange Niedergangserfahrung. Man war schon wer, als andere noch nicht einmal angefangen hatten, sich abzustrampeln. Haben nicht auch die Wiener diesen Verschwörerblick, als sännen sie irgendeiner uralten Utopie nach? Jedenfalls: man trägt seine Blessuren und Gebresten mit Würde. Und dann natürlich der Tango: fast wie ein Walzer. 4 Dienstag, 19 Uhr, Teatro Cervantes. Großandrang vor dem Eingang dieses prächtigen Theaters. Das wöchentliche Gratiskonzert der Orquesta Nacional de Música Argentina ist angesagt. Über vierzig Musiker: Tango symphonisch, Tango als nationales patrimonio, spendiert vom Kulturministerium. Auch die Stadt leistet sich ein Ensemble dieser Größe, die Orquesta del Tango de Buenos Aires, die jeden Donnerstag im Teatro Alvear aufspielt. Alle namhaften Solisten zieren hier wie dort periodisch das Programm. Ich liebe begeisterungsfähige alte Menschen, und weiß Gott: so viele hatte ich noch nie beisammen gesehen. Kaum jemand unter sechzig. Sie kamen aus Pompeya, aus Caballito, aus Almirante Brown, aus allen Teilen von Buenos Aires, um hier ihre Dosis Tango abzuholen. Woche für Woche füllen sie das Teatro Cervantes bis auf den letzten Platz. Neben mir kletterte eine Dame die Treppe in den zweiten Rang hinauf. Plötzlich raunte sie mir, nicht ohne komplizenhaften Unterton, zu: dass man ihr schon wieder keinen Parkettplatz gegeben habe. – »Sie sind hier Stammgast?« erkundigte ich mich teilnahmsvoll. – «I wo. Immer nur dienstags», erwiderte sie. Ich hatte einen Logenplatz erwischt, und so gesellten sich glücklich zwei Experten herbei, die hier ebenfalls unregelmäßig, aber doch mehr oder weniger wöchentlich, ihrer Leidenschaft frönen. Und ich habe geglaubt, Tango dieser Größenordnung sei ausgestorben? Die weiße Mähne des Orchesterleiters Osvaldo Piro wurde von tosendem Applaus begrüßt, genauso wie später der Stargast Luis Cardei, zur Zeit wohl der populärste Tangosänger alter Schule in Buenos Aires. Er habe sogar, so meine Vertrauensmänner, an der Calle Corrientes ein eigenes kleines Theater eröffnet, wo der Tango nicht in touristenfreundlichen Häppchen abgegeben werde. Sie versäumten es nicht, das Gebotene gebührend zu rühmen und mir nach jeder Nummer ebenso verschwörerische wie Anerkennung heischende Blicke zuzuwerfen. Als Osvaldo Piro selber zum fueye griff, war kein Halten mehr. Die alten Mädchen im Parkett hatten den großen tanguero schon während des ganzen Konzerts mit Komplimenten überhäuft, die er mit sonorer Stimme erwiderte. Nun trat er noch einmal ans Mikrophon. »Sind wir eigentlich hier, um zu heulen, oder um zu spielen?« 5 Alte Meister Roberto Goyeneche, El Polaco: eine Legende zu Lebzeiten. Dieses rauhe Organ – ironiegetränkt, désabusé, ein sozusagen schwundsüchtiges Timbre – war die Stimme von Buenos Aires. Als Goyeneche 1990 im »Gran Rex« eine Reihe von Konzerten gab (damals trat er auch noch gelegentlich im Café »Homero« auf), war es ein offenes Geheimnis, dass es – angesichts seines Lebenswandels – wohl die letzte Chance war, ihn live zu hören. Ich habe sie verpasst. 1995 hat er das Paraplü zugemacht. Auch auf Piazzolla, auch auf den begnadeten Gitarristen Roberto Grela regnet es inzwischen nicht mehr. Aber es waren noch nicht die letzten Mohikaner. Der 81-jährige Horacio Salgán, eine der fundamentalen Figuren der Tangogeschichte, tritt weiterhin jeden Samstag im »Club del Vino« auf, begleitet vom Bandoneonisten Néstor Marconi. Und eine andere schillernde Gestalt, der cantor Alberto Castillo, gab vor einigen Jahren, annährend 90-jährig, ein Comeback mit der Rockband Los Auténticos Decadentes. Leopoldo Federico, Saluzzis Lieblingsbandoneonisten, sah ich anstatt auf einer Bühne in einem Büro der Asociación Argentina de Intérpretes, deren Präsident er ist. Der richtige Mann für einen Überblick aus der Sicht der Betroffenen. Federico schilderte zunächst die heutigen Produktionsbedingungen: das totale Desinteresse der Musikkonzerne und die Schwierigkeit, je die 30’000 oder 40’000 Pesos aufzubringen, die eine Einspielung für ein unabhängiges Label kostet. Eine Kalamität, verglichen mit der Situation vor einigen Jahrzehnten, als Musiker seines Schlags von Studio zu Studio eilten, um neue Platten aufzunehmen. Dann erläuterte er die Bedeutung des japanischen Marktes, und wie enthusiastisch, mit welcher Kennerschaft die Japaner dem Tango begegneten. Furore machten ausserdem weltweit – »sogar in Buenos Aires!« – die großen Revuen wie »Tango por dos«, »Tango Pasión« und »Tanguísimo«. Freilich vor allem aufgrund der tänzerischen Leistungen. Und damit sei leider dem Hauptproblem des Tangos, dem Mangel an Komponisten, nicht abgeholfen. Federico wunderte sich auch, dass kaum jemand sich heute der Herausforderung stelle, zeitgenössische Tangotexte zu schreiben. Was ihn jedoch wirklich zu indignieren schien – offenbar aus eigener Erfahrung –, ist der allnächtliche Ausverkauf des Tangos in den Touristenlokalen. Man sehe sich nur einmal, in San Telmo, die Show in der »Casa Blanca« an. Merkwürdigerweise war es Dino Saluzzi, der mich dort hinführte. Vielleicht, weil es ein so edles, tropenhölzernes Theater ist? Oder weil es einen eigenen Parkplatz hat? Oder eben deshalb, weil Tango, die Asphalt-Musik par excellence, dort mit Indio-Folklore und »Don’t Cry For Me Argentina«-Klimbim gepanscht, als World Music dargeboten wird? Obwohl das Konkurrenzunternehmen an der Calle Balcarce, »El Viejo Almacén«, auf solche Einlagen verzichtet, ist es auf seine Art ebenso beelendend. Wahrscheinlich ahnt das Publikum nicht einmal, dass es dort wirklich die Crème de la crème des Tangos zu sehen bekommt: den Bandoneonisten Julián Plaza, den Pianisten Osvaldo Berlingieri, die Sängerin Virginia Luque – lauter viejas glorias, die hier ihr Gnadenbrot erhalten, indem sie Abend für Abend ihre Virtuosität mit denselben drei Stücken unter Beweis stellen. Das ist der Unterschied zu früher: heute spielt man für ein brasilianisches, morgen für ein japanisches, übermorgen vielleicht für ein französisches Publikum, gerade so, als befände man sich auf Welttournee; aber man tingelt ihm das ewiggleiche kleine Repertoire vor, während man sich damals für die ewiggleichen porteños Nacht für Nacht etwas Neues einfallen ließ. Was man den alten Meistern nicht nehmen kann, ist ihre Haltung, ihre Würde, ihre Abgeklärtheit. Darum auch sprudelte es, als ich mich einmal mit einem jungen Tangologen unterhielt – dem Gitarristen und Archäologen der Frühzeit des Tangos, Pedro Chemes, der mit seinem Quarteto de la Ochava neulich (natürlich nicht in Buenos Aires, sondern in Madrid) eine der Guardia Vieja gewidmete Platte aufgenommen hat – nur so aus mir heraus: »Was ich bei euch vermisse, sind die maßgeschneiderten Hemden, die seidenen Schnürsenkel, die Lust am Niedergang. Ein gewisses Parfum. Es kommt mir alles so akademisch, so bieder und blutleer vor. Dabei war doch gerade der frühe Tango, an dem ihr laboriert, angeblich eine regelrechte Gossen- und Kanaillenmusik. Kann man ein Bordell besingen, ohne je eines betreten zu haben? Gewiss, auch Jazzmusiker wird man heute, und nicht erst heute, auf dem Konservatorium. Nichts gegen eine solide musikalische Bildung, an der es übrigens euren Vorbildern nie gebrach. Aber irgendwie sehe ich da doch gewisse Widersprüche.« Er wusste nichts zu erwidern. Auf einmal fiel mir auf, wie tief der Graben zwischen den beiden Komponenten des Tangos geworden ist, die früher – mindestens bis in die fünfziger Jahre – so eng verschränkt waren: der Musik und – ja: dem Tanz. Fast hätte ich hier den Tanz unter den Teppich gekehrt. Dabei ist er die Fieberkurve des Tangos. In mehr als einer milonga – und sie sind tatsächlich in Buenos Aires gerade wieder sprunghaft in Zunahme begriffen – habe ich zugeschaut, wie Männer den Tango auf dem Körper von Frauen erzeugen, oder wenigstens zu erzeugen versuchen. Ich ging in die »Trastienda«, wo Debütanten zwischen den alten Hasen in Zeitlupe akrobatische Beinverschlingungen übten. Und ich saß im »Viejo Correo«, wo keiner unter sechzig dem Tango traut, an einem Marmortischchen, und sah, wie ein schmerbäuchiger Galan mit einem einzigen verschwörerischen Blick, quer über die Tanzfläche hinweg, eine blondierte Mittvierzigerin alarmierte. Gleich darauf tanzten sie den Tango, das ewiggleiche Muster, hunderttausendfach variiert, und immer noch ein gutes Aufputschmittel, genau wie Buenos Aires. [du, 1997]