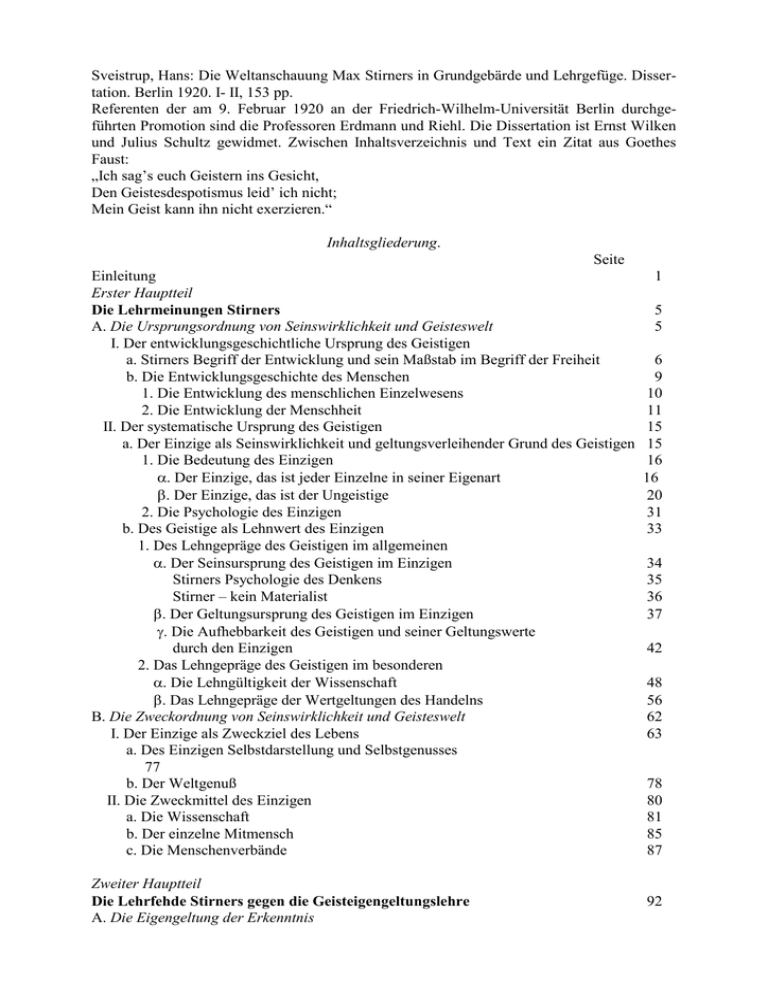

Hans Sveistrup - Max Stirner Archiv Leipzig

Werbung