Die Notation – Barriere oder Brücke auf dem Weg zur Musik?

Werbung

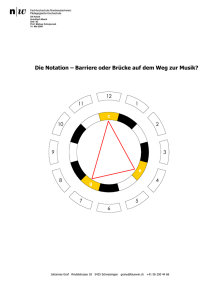

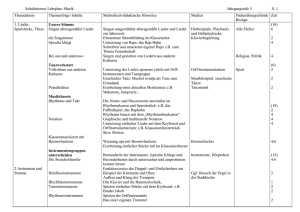

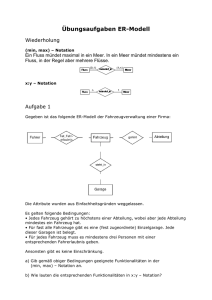

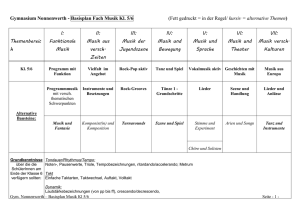

DV-Arbeit Schulfach Musik Sek I 03 Prof. Markus Cslovjecsek 31. Mai 2006 Die Notation – Barriere oder Brücke auf dem Weg zur Musik? 12 11 1 c h 10 2 d 9 3 a e 8 g 4 f fis/ges 7 5 6 Johannes Graf Rindelstrasse 18 5425 Schneisingen [email protected] +41 56 250 44 66 DV Musik Johannes Graf Inhalt 1. Einführung ......................................................................................................... 2 2. Entwicklung Musikalischer Fähigkeiten 2.1. Musikalisches Verstehen .............................................................................. 4 2.2. Auf Repräsentationen aufbauen ................................................................... 5 2.3. Musik als Zeichensystem ............................................................................. 6 2.4. Erleben, Erfahrung und Erkenntnis ............................................................... 6 3. Schrifterwerb in Sprache und Musik ...................................................................... 7 4. Musikpädagogische Konzepte ohne Notation 5. 6. 4.1. Solmisation und Latonisation .................................................................... 10 4.2. Die Suzuki-Methode ................................................................................. 11 4.3. Die Musikuhr ........................................................................................... 13 Einblicke in den praktischen Unterricht 5.1. Beobachtungen beim ersten Instrumentalunterricht ................................... 15 5.2. Einblicke ins Lernen im Oberstufenalter ...................................................... 18 5.3. Die Positionen der Lehrpersonen ............................................................... 19 Fazit ............................................................................................................... 22 Zusammenfassung ........................................................................................... 23 Bearbeitete Literatur und Internet-Quellen ................................................................ 24 1 DV Musik Johannes Graf Die Notation – Barriere oder Brücke auf dem Weg zur Musik? 1. Einführung Musikalische Fähigkeiten aufbauen indem auf musikalischen Fähigkeiten aufgebaut wird! Kinder sind schon im Vorschulalter fähig, Lieder zu singen, d.h. Melodie und Sprache zu verbinden und gemeinsam zu benutzen. Sie können dabei einigermassen treffsicher Intervalle anpeilen, können Tempo und Lage variieren, können sich rhythmisch zum Gesang bewegen. Fähigkeiten, welche in vergleichbarer Weise bereits mit dem Erwerb der Sprache entwickelt oder zumindest aktiviert wurden. Sie sind fähig, Rhythmen und Melodien genauso wie Sprache übernehmen, zu reproduzieren, sogar anzupassen und in neuem Kontext anzuwenden. Mit erlangter Schulreife ist ein Kind sogar in der Lage, emotionale Äusserungen als solche wahrzunehmen und sie ebenfalls nachzuahmen, sie zu reproduzieren, sie sogar als Ausdrucksmittel zu verwenden. Beim Schuleintritt sind die meisten Kinder mit allen Voraussetzungen fürs Musizieren ausgestattet, sie verfügen über Fähigkeiten, welche es im Musikunterricht zu entwickeln gilt. Zehn Jahre später, am Ende der Volksschulzeit, hunderte von Musiklektionen sind inzwischen durchlaufen worden, sind sie jedoch kaum weiter! Sie vermögen Intervalle innerhalb einer Tonleiter nicht zielsicher zu singen oder zu bestimmen (geschweige denn innerhalb der Zwölftonreihe), bekunden Schwierigkeiten mit wechselndem Takt, können einen einfachen Notentext vielleicht "lesen", sind aber meistens nicht in der Lage, das Geschriebene ab Blatt nachzusingen oder nachzuspielen, schon gar nicht etwas Gehörtes auch korrekt zu notieren. Ob ein Kind die musikalische Grundschulung gemacht hat oder nicht lässt sich später kaum mehr unterscheiden. Sogar jahrelanger Instrumentalunterricht hinterlässt später oftmals kaum noch Spuren. Es scheint, als würde Musikunterricht sehr wenig bewirken, als wäre das Schulfach Musik eine Disziplin mit sehr geringer Nachhaltigkeit. Sind vielleicht die Prioritäten falsch gesetzt? Oder sind die Kinder einfach nicht zu mehr fähig? In der vorliegenden Arbeit soll weder die Didaktik oder die Ausrichtung des Musikunterrichts an sich unter die Lupe genommen werden, es soll lediglich ein Augenmerk auf die Benutzung der Notation im Musikunterricht gelegt werden. Die Notation dient der Verschriftlichung von Musik, dank ihr können Musikstücke festgehalten und zeitverschoben reproduziert werden. Es ist deshalb naheliegend, einfach und bequem, für den Unterricht Noten heranzuziehen, um den Musikschülern und Musikschülerinnen ihre Übungsstücke zu vermitteln und zum Üben nach Hause mitzugeben. 2 DV Musik Johannes Graf Eigene Erfahrungen als Musikschüler und Beobachtungen an meinen Kindern, wie diese mit Notenmaterial umgehen, lassen mich jedoch zweifeln, ob die Verwendung der Notation als zentrales Element der Musikvermittlung tauglich ist. Ich frage mich, ob es nicht einfachere und direktere Wege zur Musik gibt. Sind es wirklich die Noten, die den Schülern die Musik, das Musikerlebnis vermitteln? Die heute vorhandenen technischen Mittel machen die Notation als Medium für die zeitlich verschobene Reproduktion fast schon entbehrlich In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, wie musikalisches Lernen überhaupt abläuft. Ist es vergleichbar mit anderen Schulfächern? Ein Primarschulkind lernt mit Zahlenwerten umzugehen, es lernt Zeichen als Platzhalter zu verwenden. Daraus liesse sich ableiten, dass es auch mit Notenwerten und Notenschrift sollte arbeiten können. Doch wie verhält es sich mit der Schrift? Ist vielleicht ein Primarschulkind in der Lage, mit Notenschrift zu arbeiten, so wie es schon im Sprachunterricht lesen und schreiben gelernt hat? Es müsste dafür einfach eine zweite Schrift erlernen. Viele Kinder wachsen ja ohne Probleme zwei- oder sogar mehrsprachig auf, sie erlernen ganz selbstverständlich mehrere Sprachen gleichzeitig. In gleicher Weise sollte doch auch eine weitere Schrift erlernbar sein. Ich bin keineswegs überzeugt von diesen Selbstverständlichkeiten. Für mich wirkt das Notenblatt, das der Musikschülerin, dem Musikschüler vorgesetzt wird, als Hemmnis und als Barriere im Zugang zur Musikwelt. Die Schüler werden stark in Anspruch genommen von der visuellen Entzifferungsarbeit. Mit jedem neuen Musiklehrstück muss zunächst aus dem Notenplan die Musik Schritt für Schritt zusammengetragen werden. Und wenn ich sehe, wie Amateurmusiker, etwa Chorsänger oder Freizeitinstrumentalisten, ebenfalls vielfach beim Blattspielen grosse Mühe bekunden, so bestätigt dies nur meine Zweifel am didaktischen Nutzen der Notation. Sogar Menschen also, die sich regelmässig mit Notenmaterial befassen, sind ganz offensichtlich überfordert beim Umsetzen von Notation in Musik. Sie sind nicht in der Lage, Notenschrift in gleicher Art zu lesen, wie geschriebene Sprache, die Notation löst in ihnen nicht unmittelbar anklingende Erfahrungen und Erinnerungen aus, die Zeichen bleiben ihnen in einem höheren Abstraktionsgrad verschlüsselt. Im Folgenden nun soll ausgeleuchtet werden, dass die traditionelle Notation Kinder und Jugendliche überfordert und dass das Musizieren nach Noten im Vergleich zu anderen, freieren Formen der Vermittlung weniger sinnvoll und erfolgreich ist. Dabei gilt der Weg zur Musik im Sinne der vorangestellten Thematik als innerer Weg des Schülers beim Entdecken, Erleben, Erfahren und Erkennen von Musikalität, von Tonkunst oder sogar, in offener Definition, von "Gestalteter Zeit". Die traditionelle Notation vermag dieser offenen Definition natürlich nicht zu genügen, doch diese Tatsache soll hier, obwohl nachteilig, ausgeklammert bleiben und nicht etwa als Negativpunkt gewertet werden. Keine Notation vermag Musik der universalen, offenen Definition getreu 3 DV Musik Johannes Graf abzubilden. Der Fokus bleibt also auf die traditionelle abendländische Notation gerichtet, Musiktexte anderer Art und aus anderen Kulturkreisen sind ebenfalls nicht Gegenstand dieser Arbeit. Das bereits erwähnte empirische Material aus den Beobachtungen mit meinen Kindern, ergänzt durch die Befragung ihrer Musiklehrerinnen, soll nachstehend alten und neuen Positionen und Konzeptionen der Musikpädagogik, der Sprachwissenschaft und der Lernpsychologie gegenübergestellt werden. 2. Entwicklung musikalischer Fähigkeiten 2.1. Musikalisches Verstehen In seinem Werk Der Musikverstand (1998) setzt sich Wilfried Gruhn ausführlich auseinander mit den neurobiologischen Grundlagen des musikalischen Denkens, Hörens und Lernens. Sein Hauptanliegen ist das Musikverstehen auf der Basis senso-motorischer, klanglich-rhythmischer neuraler Repräsentationen und des mit ihnen beschäftigten, sie erkennenden und deutenden Bewusstseins zu erklären. Aus der visuellen gestaltpsychologischen Forschung ist bekannt, dass das Bewusstsein unvollständige Gebilde zu sinnvollen Gestalten ergänzt, entsprechende Experimente lassen auf eine allgemeine Tendenz des Bewusstseins schliessen, Muster zu entdecken, Strukturen zu bilden und Ordnung zu suchen. Diese Tendenz des Bewusstseins ist allerdings dem Bewusstseinsträger nicht bewusst. (vgl. nachstehend M. Spychiger) Das Zusammenspiel von neuraler Repräsentation und erkennendem Bewusstsein bezeichnet Gruhn als Audiation. Gemeint ist, dass die Wahrnehmung von aktuell gegebenen Klanggebilden bereits repräsentierte Strukturen aktiviert, die das Gehörte in eine kognitive Struktur zu integrieren vermögen, ihm so eine immanente oder kulturell vermittelte Bedeutung zu geben vermögen. Gruhn weist darauf hin, dass beim angedeuteten Prozedere unterschiedliche, elementare und komplexere Ebenen zu beachten sind. Auf der untersten Ebene sollen elementare musikalische Formen wirksam werden - wie beispielsweise einen rhythmischen Verlauf auf eine metrische Grundstruktur zu beziehen -, innerhalb einer Melodie die latente Beziehung zu einem Grundton zu erfassen, tonale Beziehungen eine Weile im Bewusstsein zu behalten und dergleichen mehr. Auf diesen bauen komplexere Fähigkeiten auf, wie beispielsweise modulatorische Wendungen als adäquat oder als Abweichung zu erkennen. Gruhn räumt ein, dass auf einer noch höheren Ebene des Musikerlebens und -verstehens genuin psychische Variablen wie Interesse, Aufmerksamkeitsrichtung und zahlreiche Bedingungen der Persönlichkeit von Bedeutung werden („… die freilich ihrerseits weitgehende neurologische Grundlagen haben mögen, die wir aber in ihrer Komplexität kaum je voneinander trennen und experimentell werden erhärten können“). (S. 35) 4 DV Musik Johannes Graf Gruhns Hauptinteresse gilt jenen klanglich-rhythmischen Repräsentationen oder mentalen Karten, die hauptsächlich für musikalisches Lernen verantwortlich sein sollen. Er relativiert zwar, dass bislang noch nicht genau bekannt ist, wie diese Repräsentationen tatsächlich aussehen (S. 54). Einerseits scheint ihm das mehrdeutige Wort nicht glücklich gewählt: 'Repräsentation' legt so unterschiedliche Interpretationen wie 'Niederschlag', 'Spur', 'Abbild' 'Struktur', 'Gestalt' nahe, während eigentlich nur von einer Stellvertretung für ein bekanntes oder auch unbekanntes Gebilde die Rede sein sollte und im letzteren Fall ungeklärt bleibt, was diese Repräsentation repräsentiert. Andererseits ist aber nachvollziehbar, warum Gruhn gerade auf dieses Wort grossen Wert legt: wenn er ausführt, wie ein das Phänomen Musik angemessen vermittelnder Unterricht nicht gestaltet werden sollte. Nach Gruhn gibt es eine evident günstige aber auch eine ungünstige Art des Lernens, um diese elementaren Repräsentationen zu erzeugen. Gruhn erinnert an die überaus eindrucksvolle Weise, wie Kinder sich weitgehend ohne Unterrichtung durch Erwachsene ihre Muttersprache und unter Umständen auch noch eine zweite Sprache spielend aneignen. Diesem Prozedere vergleichbar sollte sich die musikalische Welt eines Kindes so aufbauen, wie sich sein Sprachvermögen entwickelt (vgl. nachsehend Suzukis Muttersprache-Methode). Vom hörenden Umgang mit musikalischen Phänomenen sollte die explorative Erkundung und die Übung zur Bildung klanglicher Repräsentationen gelangen, welche dann mit funktionalen Bedeutungen verbunden werden. 2.2 Auf Repräsentationen aufbauen Die Reihenfolge, in der mentale Repräsentationen aufgebaut werden, ist für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Musiklernens von besonderer Bedeutung. Musiklernen muss von der klanglichen Erfahrung seinen Ausgang nehmen und nicht von der begrifflichen Bezeichnung oder schriftlichen Darstellung musikalischer Phänomene. Guido von Arezzo (um 950 bis 1050), der als Erfinder der bis in unsere Tage verwendeten Solmisation gilt, folgte dieser Maxime, die von Ergebnissen der Lehrund Lernforschung aus jüngerer Zeit bestätigt wird (Bamberger 1991; Gruhn 1998 u.a.). Die Guidonische Hand unterstützt den Lernprozess durch Visualisierung. Stefan Gies stellt in diesem Zusammenhang diese These auf: " Die Vermittlung formaler Kenntnisse, wie z. B. die Bezeichnung von Tönen, Notenwerten oder Taktarten, darf erst erfolgen, wenn die entsprechenden Phänomene im Gehirn des Schülers figural repräsentiert sind: Sound before sight." (Gies, 2001, S. 2). Er propagiert in der Folge die Methoden der relativen Solmisation und ihre Visualisierungen mit Handzeichen als mögliche Grundlage zur Vermittlung musikalischer Grundkompetenzen. Bezüglich Zeitpunkt der Einführung von Notenschrift im Lernprozess des Schülers, der Schülerin beruft er sich ebenfalls auf die oben genannten Forschungsergebnisse zum 5 DV Musik Johannes Graf Aufbau der mentalen Repräsentationen und formuliert explizit "so spät als möglich". Edwin Gordon fordert sogar grundsätzlich für jede Art musikalischer Unterweisung das "Primat der Audiation", musikalische Verläufe müssen zuerst innerlich vorgestellt werden bevor Notation oder überhaupt Verschriftlichung eingesetzt wird (Gordon 1997, S. 25-28). 2.3. Musik als Zeichensystem Maria Spychiger vertritt für die Prozesse der Verschriftlichung einen zeichentheoretischen, in der Semiotik begründeten Ansatz: Ausgangslage bildet die Sicht von Musik als Zeichensystem, analog zu Sprache oder numerischen und bildlichen Zeichensystemen. Zeichensysteme liefern das Material und die kognitive Struktur für die ständig ablaufenden und im gegenseitigen Austausch begriffenen mental-verinnerlichten Semiosen einerseits und die gesellschaftlich-kulturellen Semiosen, auf denen menschliches Handeln und Erleben beruht und die sich als Erfahrung verfestigen andrerseits. (Spychiger 2001, S. 56 f.) 2.4. Erleben, Erfahrung und Erkenntnis Johannes Walter setzt den Begriff Erfahrung ins Zentrum seines Konzepts. Ausgehend vom Erleben wird Erfahrung generiert, Erfahrung ihrerseits erzeugt Formen der Erkenntnis. Neue Erkenntnis eröffnet wiederum neues Erleben… Der Erfahrungsbegriff lässt sich in vier Dimensionen unterscheiden: 1) Erfahrung, die sich auf die Machart der Musik richtet. 2) Erfahrung, die Einsichten in das Wesen von Musik freisetzt 3) Selbsterfahrung, sowohl durch ihre Einmaligkeit als auch durch ihr allgemeines Wesen bietet die Musik uns Möglichkeiten an, uns selbst in ihr und durch sie zu erfahren. 4) Welterfahrung, Musik teilt etwas von der "Welt" mit, von jener Welt, in der und für die sie entstanden ist, von jener Welt, in der wir leben, von jener, in der andere leben, in der frühere Generationen gelebt haben. (Walter 2003, S. 59-65) 6 DV Musik Johannes Graf Nach Jank/Gallus werden Musikalische Fähigkeiten aufgebaut, indem durch vernetzten Musikunterricht • die musikalische Erfahrungsfähigkeit, • die musikalische Handlungsfähigkeit und das Können, • die Kenntnis von und das Wissen über Musik schrittweise erweitert werden. Die Autoren postulieren daraus die "Spirale von Handeln Ö Können Ö Wissen Ö Begriff" als integrierten, fortdauernden Prozess. (Jank 2005, S. 101-103) Weitere Autoren liessen sich leicht in grosser Zahl anführen. Die begrenzte Recherche im Rahmen dieser Arbeit förderte jedoch ausschliesslich Hinweise zutage, welche den Einsatz der Notation allgemein weder als besonders förderlich für die Lernprozesse darstellen, noch als wichtiges oder gar unabdingbares Element der musikalischen Früherziehung einbeziehen. 3. Schrifterwerb in Sprache und Musik „Die kindliche Sprachentwicklung ist kein isolierter Vorgang, sondern Teil einer umfassenden Gesamtentwicklung, bei der sich sensorische, motorische, sprachliche, kognitive und sozialemotionale Funktionsbereiche wechselseitig beeinflussen“ (Grohnfeldt, 1990) Das Zitat deutet darauf hin, dass Sprach- und Schrifterwerb ähnlich komplex verlaufen wie musikalische Wahrnehmung und das Anwenden von Musiknotation. Ursula Carle stellt dar, wie vielfältig sprachbezogene Wahrnehmungsleistungen sein können. • Der Rhythmus dient der Sprache als Gliederungsinstrument: Aktivität und Pausen, betonte und unbetonte Silben, Atempausen. • Die phonematische Differenzierungsfähigkeit ist eine sprachgebundene akustische Leistung. Aus dem Lautstrom werden die artikulierten Sprachelemente in ihrer Abfolge herausdifferenziert. 7 DV Musik Johannes Graf • Die melodische Differenzierungsfähigkeit: Die Sprachmelodie vermittelt Gefühlszustände (zärtlich, bittend, energisch ...) Sie ist kennzeichnend für den jeweiligen Dialekt. Verschiedene Sprachen haben unterschiedliche Melodien. • Die visuelle Differenzierungsfähigkeit spielt für das Sprechenlernen und die Sinnentnahme aus Gesprochenem eine untergeordnete Rolle. • Als kinästhetische Differenzierungsfähigkeit wird die feinmotorische Koordination der Sprechwerkzeuge bezeichnet. Sie bildet eine Einheit mit der auditiven Kontrolle des Gesprochenen. Trotzdem ist der Umgang mit Schrift ungleich einfacher als der Umgang mit der musikalischen Notation: • Zunächst einmal beherrschen Primarschulkinder die abgebildete oder abzubildende Sprache bereits seit mehreren Jahren, die unbewusst verinnerlichte Grammatik und die Logik sind deshalb grosse Hilfen im Umgang mit Schriftlichkeit. – Im Gegensatz dazu steht ein Musiktext: sein kompositorischer "Sinn" muss vom Musikschüler, der Musikschülerin zuerst entziffert und rekonstruiert werden. • Ein sprachlicher Text wird gebildet durch eine seriell angeordnete Reihe von Graphemen (kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten des Schriftsystems – zumeist gleichbedeutend mit einem Buchstaben). Jedem Graphem entspricht in der deutschen Sprache ein gesprochenes Phonem (kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit des Lautstromes). Um einen Text zu lesen reicht es aus, die Graphemzeile bzw. Buchstabenzeile seriell abzuarbeiten damit sich der Sinngehalt des Textes in Phoneme erschliessen lässt. Umgekehrt können Phoneme der gesprochenen Sprache ebenso seriell mit den entsprechenden Graphemen zu Papier gebracht werden. Bei beiden Vorgängen sind die Gliederung in Satz, Wort und Silbe zusätzlich hilfreich. – Die musikalische Notation hingegen ist ungleich komplexer und erfordert ein parallel verlaufendes Abarbeiten von mehreren, gleichzeitig zu berücksichtigenden Informationen und Bedingungen (Schlüssel, Vorzeichen, Tonhöhe, Notenwert, Metrum, Dynamik, …), dies bereits schon bei einstimmigen Verläufen. Zudem sind wesentlich weniger Zeichen verfügbar und die Zeichen ändern auch noch ihre Bedeutung durch geringfügige grafische Veränderungen oder durch einen sinnhaften Kontext mit anderen Zeichen. 8 DV Musik Johannes Graf Primarschülerinnen und Primarschüler werden eindeutig überfordert mit einer ihnen vorgesetzten Notenschrift, die Zeichen und Bezüge sind zu abstrakt. Die Kinder sind deshalb auf Vereinfachungen oder Hilfscodierungen angewiesen, um überhaupt nur einfachste Liedzeilen benutzen zu können. Diese Einstiegshilfen induzieren aber falsche Konstrukte, welche später zu Schwierigkeiten führen. Erschwerend kommt hinzu, dass Notentexte eigentlich erst mit einem vertieften musiktheoretischen Hintergrundwissen und eintrainierten Anwendungserfahrungen vollständig genutzt werden können. Wann sind Schulkinder reif genug, um mit Notation zu arbeiten? Die Frage wird unterschiedlich beantwortet, (ab neun – ab zwölf – so spät als möglich…) doch die Aussagen tendieren in jüngster Vergangenheit eindeutig zu höherem Alter, in den Bereich Sekundarstufe (vgl. nachstehende Tabelle „Entwicklung von Grundfähigkeiten“). Unter Berücksichtigung der verfügbaren Grundfähigkeiten der Kinder sollte auf Primarstufe der Musikunterricht ohne Normnotation gestaltet werden. Die eingesetzten Visualisierungen sollten sich sogar deutlich unterscheiden von der Notation, um Komplikationen bei der später erfolgenden Einführung in die Notation zu vermeiden. Entwicklung von Grundfähigkeiten im Überblick (nach Beck/Fröhlich 1992, S. 42): Alter Fähigkeit 0-1 Reagiert auf Klänge 1-2 Spontanes Vokalisieren und Produzieren von Klängen 2-3 Einzelne Phrasen von gehörten Liedern nachsingen 4-5 Tonhöhenregister werden unterschieden, einfache Rhythmen nachgeklopft 5-6 Unterschied lauter/leiser wird verstanden, Gleichheit/Verschiedenheit einfacher Tonfolgen und Rhythmen kann erfasst werden 6-7 Verbesserte Singfähigkeit, tonale Musik wird gegenüber atonaler bevorzugt 7-8 Konsonanz und Dissonanz wird unterschieden 8-9 Lösung rhythmischer Aufgaben deutlich verbessert 9-10 Gute Rhythmuswahrnehmung und –wiedergabe, Melodiegedächtnis gut, Zweistimmigkeit und Kadenzen können erfasst werden, figurale Notation wird verstanden und genutzt 10-11 Sinn für Harmonik gefestigt, Details können beurteilt werden 12-17 Anwachsen der Beurteilungsfähigkeit, sowohl kognitiv wie emotional 9 DV Musik Johannes Graf 4. Musikpädagogische Konzepte ohne Notation Das Lernen ohne Noten scheint als Vorteil für den Frühinstrumentalunterricht erwiesen zu sein. Das Auswendig-Spielen erleichtert die mentale Vorstellung die motorische Kontrolle des Spiels (Szende 1988, S. 44). Behne hat zudem bestätigt, dass der spätere Übergang zum Notenlesen in der Regel problemlos verläuft (Behne, 1988, S. 13). Der Übergang zum Notenlesen wird erleichtert, wenn Musikschülerinnen und Musikschüler zuvor mit visuellen Repräsentationen und Zeichensystemen arbeiten können, welche wenig Ähnlichkeiten zum Normnotensystem haben und deshalb später auch keine Verwechslungen und Verwicklungen entstehen lassen. Die aus der Musikgrundschule allgemein bekannten freien, intuitiven Zeichen der Vornotation eignen sich ausgezeichnet, sie lassen sich bestens abgrenzen gegenüber der Notenschrift. Vor dem gleichen Hintergrund könnte die nachstehend dargestellte Konzeptidee einer Musikuhr – eines musikalischen Zifferblattes – hilfreich für den Musikunterricht auf Primarschulstufe sein. 4.1. Solmisation und Latonisation Guido von Arezzo (um 950 bis 1050) gilt als Erfinder der bis in unsere Tage verwendeten Solmisation. Er hatte den Tonstufen einer diatonischen Skala ein stimmiges System von Silben zugeordnet: ut – re – mi – fa – sol – la. Seine Zöglinge bekamen die Bezeichnung eines Tons stets zusammen mit oder nach dem gesungenen Ton zu hören. Die Verwendung der Guidonischen Hand soll den Lernprozess durch Visualisierung zusätzlich unterstützen. Sie erschliesst ein drittes Gedächtnissystem und erhöht damit die Erinnerungsquote. Fast tausend Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Latonisation als eine umfassende Erweiterung entwickelt, welche den Gegebenheiten des inzwischen etablierten Zwölftonsystems und der gleichschwebenden Stimmung Rechnung trägt. In der Latonisation wird jeder Ton in der chromatischen Tonreihe mit einem Konsonanten benannt. Die Konsonantenreihe ist ergänzt durch Vokale, welche die diatonischen Stufen markieren. Ziele der Latonisation sind das Lernen über die Sprechmotorik, Fördern der Intonationssicherheit und eine Alphabetisierung auf musikalischem Gebiet. Die Latonisation macht musiktheoretische Erkenntnisse erlebbar ohne komplizierte theoretische Erklärungen. 10 DV Musik Johannes Graf Solmisation und Latonisation bieten Möglichkeiten, musikalische Anordnungen und Konventionen zu visualisieren, zu verdeutlichen, ohne dass dafür die Notation bemüht werden müsste. Mit der Alphabetisierung der Latonisation wird sogar ohne Noten selbständiges Arbeiten der Musikschüler möglich. Das Konzept ermöglicht somit beispielsweise auf der Primarstufe einen erweiterten Musikunterricht ohne den hohen Abstraktionsgrad der Normnotation. Die Möglichkeiten der Latonisation sind jedoch längst nicht ausreichend, um Musikstücke auch schriftlich so festzuhalten, dass sie aus der Schrift heraus wieder reproduziert werden könnten. Sie kann deshalb nicht als Alternative zur Notation gesehen werden. 4.2. Die Suzuki Methode In den Dreissigerjahren des vergangenen Jahrhunderts begründete der Japaner Shinichi Suzuki in Deutschland eine eigene Geigenpädagogik, welche internationale Verbreitung fand und auch für andere Instrumente adaptiert wurde. Sie ist aufgebaut auf acht Prinzipien, welche Suzuki als entscheidend für das Kleinkind im Prozess des Erlernens von Muttersprache erachtete. Seine "Muttersprache Methode" ist für Kinder im Vorschulalter wie auch für Erwachsene anwendbar. Fälschlicherweise wird sie oft als Methode ohne Noten bezeichnet, doch Suzuki fordert lediglich dazu auf, erst mit Noten zu arbeiten, wenn der Musikschüler, die Musikschülerin "dazu bereit" ist (vgl. nachstehend Punkt 7). Suzuki steht in der Tradition des Zen-Buddhismus. Seine Methode charakterisiert sich durch Bewusstseinsschulung und Orientierung auf ein übergreifendes Sinnprinzip hin. Eine systematische Ausarbeitung der Methodik des Instrumentalunterrichtes fand nicht statt. Zumindest nicht nach westeuropäischen Gesichtspunkten – ein Indiz für Suzukis zenistische Denkweise. Der ZenBuddhismus lebt seine Erziehungsideale vor, anstatt sie schriftlich zu fixieren. Die Prinzipien Suzukis: 1. Regelmässige Wiederholung. Suzuki wählte ein bekanntes Stück aus, das jeder kannte. Wie das Wort "Mama" jeder kennt, war "Twinkle, Twinkle Little Star" eine damals in jedem Haushalt bekannte Melodie. 2. Aufnahmen. Die Eltern sollten so früh als möglich beginnen, Tonaufnahmen mit guter Violinmusik zu spielen. Kein Kind wäre zu jung, um gute Musik zu hören. Zuerst würde das Kind beginnen, die Melodie zu singen, und es würde angeregt werden, sie selber spielen zu wollen. 3. Regelmässiges Lob und Geduld. Man soll niemals ungeduldig werden, wenn das Kind etwas nicht richtig ausführen kann, stattdessen versuche man einen Weg zu finden, der ihm helfen kann. 11 DV Musik Johannes Graf 4. Aufführungen. Suzuki sah eine Notwendigkeit darin, dem Kind Gelegenheiten zum Aufführen zu geben. 5. Aufbau des Repertoires. Auch wenn das Kind ein Stück gelernt hat, lege man es nicht einfach weg; man lässt es Teil seines Repertoires werden. 6. Jedes neue Stück prägt sich leichter ein. Wenn man mit einem leichten Stück beginnt und zu schwieriger Literatur fortschreitet, wächst die Fähigkeit im Auswendiglernen. So wie das Selbstvertrauen des Kindes zunimmt, wird es eifriger beim Lernen. 7. Lesebereitschaft. Man beginne nicht mit dem Lesen der Noten, ehe der Schüler weit genug ist. Seine Spielhaltung muss sicher sein, und er muss in der Lage sein, seine ganze Aufmerksamkeit den Noten zu widmen, ohne seine Vortragsfähigkeit zu beeinträchtigen. Wenn man zu früh Noten liest, spielt man nur die Noten und nicht die musikalische Idee, die der Komponist dem Publikum mitteilen wollte. Lehre das Kind die Form und erkläre die Idee des Komponisten zuerst, dann kann es mit besserem Verständnis Noten lesen. Wir müssen lernen, gleichzeitig zu schauen und zu hören; das ist keine Reflexhandlung. 8. Diejenigen, die gute Geiger werden, können einen Beruf in der Musik ergreifen, die anderen können sich mehr an der künstlerischen Aufführung erfreuen oder zu ihrem eigenen Vergnügen spielen. Als didaktische Elemente der Suzuki-Methode können drei Punkte hervorgehoben werden: • Übertragung des Muttersprachenmodells auf instrumentales Lernen. Die andauernde Motivation und spielerische Leichtigkeit bei dem Erwerb von Muttersprache überträgt Suzuki auf das musikalische Lernen. • Kombination von altersgemischtem Gruppenunterricht und Einzelunterricht, Anfänger und Fortgeschrittene sind werden integriert. • Fördernde Umwelt: Die enge Beziehung zwischen Lehrer, Eltern und Schüler spielt eine große Rolle in der Suzuki-Methode Die Methode hat bis heute weltweiten Erfolg. Kritisch anzumerken ist, dass auch herkömmlicher klassischer Unterricht ungleich bessere Ergebnisse zeitigen würde, wenn seitens der Eltern so intensiv mitgearbeitet würde wie beim Suzuki Unterricht. 12 DV Musik Johannes Graf 4.3. Die Musikuhr Als Darstellungsformen für das verfügbare Tonmaterial sind verschiedenste Visualisierungen denkbar, etwa die Absätze einer zwölfstufigen Treppe farbig markieren oder aber, als Assoziation zur Zahl zwölf, die Töne einordnen auf dem Zifferblatt einer Uhr. Mit der Zahl zwölf lassen sich nicht nur die Stunden des Tages verbinden, auch der Jahreskreis mit den zwölf Monaten oder die zwölf Sternbilder sind denkbar. Weiter liesse sich auch jedem Ton eine Farb(abstufung) zuordnen und so ein Bezug zum Farbkreis schaffen. Auch Kombinationen sind denkbar, etwa in der Art der vor Jahren kreierten Chromacron-Uhren. Ein ausgearbeitetes Modell könnte eine Vielzahl didaktischer Möglichkeiten eröffnen, insbesondere auch fächerübergreifend, wenn in der Primarschule die Uhrzeit erlernt wird, oder die Monate, die Wochentage. Es ist sogar denkbar, ein Zifferblatt mit Sensorfeldern oder Tasten auszustatten, so dass bei jeder Zeigerstellung tatsächlich ein anderer Ton erklingen kann. h c cis/des ais/b d a dis/es gis/as e g fis/ges f Abb. 1 Die Musikuhr 13 DV Musik Johannes Graf Das Modell ist vielfältig einsetzbar, es kann Intervalle und Akkorde darstellen, Darstellungen, welche auch im Geometrieunterricht verwendbar sind. Dur- oder Moll-Akkorde liefern eine bestimmte Dreiecksfigur, welche in allen Tonarten gleich ist, das Dreieck braucht nur wie ein Uhrzeiger gedreht zu werden. Quintenschichtungen können veranschaulicht und damit auch die Grundlage für die Erklärung des Quintenzirkels vermittelt werden. Es kann gezeigt werden, dass auf der Uhr visuell symmetrische Bezüge nie wohlklingende Ergebnisse liefern. Wenn später in der Physik die Akustik bearbeitet und in der Mathematik Logarithmen eingeführt werden, so werden die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, diese erstaunliche Tatsache auch zu erklären. 12 11 1 c h 10 2 d 9 3 a e 8 g 4 f fis/ges 7 5 6 Abb. 2 Darstellung des C-Dur Akkords auf der Musikuhr Vielleicht kann mit dem Modell der Musikuhr im Klassenzimmer sogar das Singen von chromatischen Reihen eingeübt werden? Das weitere Ausarbeiten dieser Ideenskizze ist nicht Teil der vorliegenden Arbeit. Es soll lediglich aufgezeigt werden, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, musikalische Themen auch visuell zu bearbeiten ohne auf die abstrakte Normnotation zurückgreifen zu müssen. 14 DV Musik Johannes Graf 5. Einblicke in den praktischen Unterricht 5.1. Beobachtungen beim ersten Instrumentalunterricht Beim Erbringen eines Leistungsnachweises sammelte ich mit meiner Tochter Miriam in Übungen am Klavier Beobachtungsmaterial zu Lernprozessen, welches auch für die vorliegende Fragestellung relevant ist (Graf 2004, S. 8-14). Miriam war damals siebenjährig und ohne jede Vorbildung bezüglich Notation oder Instrumentalunterricht, bezüglich Notation also ein "unbeschriebenes Blatt". Gegenstand der Beobachtungen waren damals die Wahrnehmungen und deren Verarbeitung: 1. Mentale Repräsentation: Wie stellt sich das Kind Töne, Intervalle, die Funktion des Instruments und die Funktion der Notenschrift vor? 2. Über welche Kanäle bzw. Sinne kann dieses innere Bild angesprochen, aktiviert und verändert werden? Gibt es bevorzugte Kanäle oder gar eine Hierarchie zwischen den Sinnen? 3. Sind Rückmeldungen als Kontrollmechanismen zu beobachten? Über welche Kanäle werden sie vermittelt? Drei kurze "Übungslektionen" innerhalb einer Woche lieferten u.A. diese Einblicke: • Korrektes Nachspielen einer visuell erfassten (abgeschauten) Tastenfolge. • Fehlerhafte Repräsentation einer einfachen Notation. • Umsetzen der visuellen Vorgaben eines Zeigers in motorische Aktivität. • Betonte Note wird als Akzent, als gesteigerte Intensität wahrgenommen. • Fehlende Referenzen, keine unmittelbare Kontrolle über Klangintervalle. • Fehlerfeedback in der Selbstkontrolle erfolgt visuell, nicht auditiv. • Visuell-motorische Orientierung. • Verarbeitung von auditivem Feedback. • Motorische Symmetrie nachvollziehen (Miriam ist Linkshänderin). • Orientierung am Liedtext hilft Tonintervalle zu finden. • Auditiver Input aktiviert und kontrolliert (auditives Feedback) ein bereits bewährtes motorisch visuelles Reizmuster. • Rasches Einprägen des Notenverlaufs, Verknüpfung mit motorischen Abläufen. Die Abhängigkeit vom Notenbild löst sich wieder. • Zuwachs an Fähigkeiten aus dem Lernprozess führt zu Verunsicherung, zunächst schlechtere Orientierung wegen zusätzlichen neuen Orientierungsmöglichkeiten. • Fehlendes Einüben, fehlendes Sichern führt bald zu fortschrittshemmenden Kollisionen zwischen Input und Feedback. 15 DV Musik Johannes Graf Aus heutiger Sicht zeigen die damals festgehaltenen Beobachtungen, dass Anfänger ganz zu Beginn des Musikunterrichts tatsächlich noch sehr offen sind für verschiedenste Inputkanäle. Repräsentationen sind zwar basierend auf einem Liederrepertoire vorhanden, aber sie sind noch kaum gekoppelt mit den auditiv eingehenden Klangmustern, welche das eigene oder fremde Instrumentalspiel liefert. Solche Verbindungen werden aber innert kürzester Zeit, innert Tagen beobachtbar, aufgebaut und weiter zu verschiedenen Formen von Feedbackschlaufen entwickelt. Die Fragestellung, ob und in welcher Form Anfänger visuell mit Notation konfrontiert sein sollten, könnte in dieser Lernphase sehr aufschlussreich untersucht werden. Inzwischen besucht Miriam seit einem Jahr die Musikgrundschule und Blockflötenunterricht. Auf der Flöte spielt sie "nach Noten" Lieder mit einem Tonumfang von fünf Tönen ("Hänschen klein…" etc.) aus der Flötenschule. Bei den meisten Liedern ist über den Noten handschriftlich die Notenbezeichnung vermerkt. Werden die Noten abgedeckt, so kann Miriam scheinbar problemlos nach den Buchstaben das Lied vortragen. Bei abgedeckten Buchstaben und sichtbaren Noten hingegen ist dies nur noch bei jenen Liedern möglich, welche sie "gut kann", neue Lieder ohne Buchstaben bereiten auf diese Weise etliche Mühe. Es ist offensichtlich: Miriam spielt primär nicht nach Noten, sondern nach Buchstaben, welche mental den entsprechenden Griffbildern zugeordnet sind. Bestätigt wird dies durch die Beobachtung, dass sie, beispielsweise um sich singend die Melodie eines Flötenstückleins zu vergegenwärtigen, nicht etwa "Hänschen klein …" mit Liedtext singt, sondern "d h h – c a a – g a h c d d d – …". Miriam lässt jedoch die Notation nicht völlig links liegen, sie liest sich die Notenwerte und Pausen daraus ab, doch unterlaufen ihr dabei (bezeichnenderweise) am meisten Fehlleistungen in ihrem Spiel. Die Beobachtungen erlauben diese Schlüsse: • Als erstes erfolgt die Repräsentation von klanglichen Strukturen aufgrund auditiven Inputs. Dieser Input kann erfolgen über das Vorspielen durch die Instrumentallehrerin oder er kann auch aus dem Singunterricht herrühren, wenn dort diese Lieder gesungen worden sind. Das Kind weiss, wie das Lied „richtig“ klingt, es hat die Melodie „im Ohr“. • Diese klanglichen Repräsentationen werden bei der weiteren Arbeit in Bezug gesetzt zu motorischer Aktivität und gleichzeitig auch zu visuell erfassten Zeichenfolgen. Eine geschlossene Feedbackschlaufe entsteht aber nur im Bereich der Motorik, indem auditiv erfasste Fehler, also Abweichungen zur verinnerlichten Version des Musikstücks, immer zuerst mit einer Korrektur der Griffe zu beheben versucht werden, eine andere Grifffolge soll die richtige Melodie liefern. Für die Audiation im Sinne Gruhns spielen somit visuelle Reizmuster keine direkte Rolle. 16 DV Musik Johannes Graf • Noten und Notenbezeichnungen dienen nur als Kontrollmöglichkeit, sie sind gewissermassen Wegzeichen, an denen sich Miriam hauptsächlich dann orientiert, wenn die auditiv-motorische Feedbackschlaufe versagt, sei es wegen ungenügend gefestigter Repräsentationen, sei es aus Gründen von noch zu entwickelnder motorischer Fertigkeit. Bestätigung für die untergeordnete Bedeutung von visuellem Input liefert ein einfacher Versuch: Miriam spielt viel leichter eine neue Melodie, wenn sie ihr ohne Noten vorgespielt oder vorgesungen wird. Umgekehrt muss sie sich mit etlicher Mühe an eine solche neue Melodie herantasten, wenn sie nur in schriftlicher Form vorliegt. Das Weglassen von Notation beeinträchtigt den Lernprozess, zumindest bei Anfängern, nur in geringem Mass, es wird dabei kein unabdingbarer Input gestoppt und auch keine wichtige Feedbackschlaufe unterbrochen. Anders verhält es sich, wenn entweder eine Repräsentation fehlt und die Melodie zuerst aus der abstrakten Notation hergeleitet werden muss, oder wenn die auditive Rückmeldung weggelassen bzw. verunmöglicht wird – wenn Miriam ein geschlossener Kopfhörer mit Geräuschkulisse aufgesetzt und damit ihr Feedbackkanal geschlossen wird – in beiden Fällen ist der Lernprozess stark behindert oder gar verunmöglicht. Bestätigenden Hinweis liefern auch die immer wieder auftretenden „Lesefehler“, indem Melodien in einer von den Noten abweichenden Version gespielt werden, in der Version der verinnerlichten Repräsentation. In gleicher Weise bleiben Fehler im Notenmaterial oft unbemerkt und ohne Auswirkung auf das Spiel, weil das Ohr als Leitinstanz den geschriebenen Fehler im Spiel schon gar nicht zulässt. ○ Die Beobachtungen und die angeführten Überlegungen stellen den didaktischen Nutzen und Zweck von Notation im Unterricht von Kindern im Primarschulalter deutlich in Frage. Es ist nicht ersichtlich, welcher konkrete Lerngewinn Miriam erwachsen ist aus dem Einsatz von Notenmaterial. 17 DV Musik Johannes Graf 5.2. Einblicke ins Lernen im Oberstufenalter Zeitsprung um vier Jahre: Miriams vier Jahre ältere Schwester Manon genoss in der Primarschule die Musikgrundschule und Blockflötenunterricht bei der gleichen Lehrerin und nach gleicher Methode wie Miriam. Manon spielt heute immer noch Blockflöte, seit zwei Jahren auch Klavier. Den Klavierunterricht erteilt ihre Musiklehrerin an der Bezirksschule. Auch Manon spielt "nach Noten", sowohl Flöte wie auch Klavier. Beim Flötenspiel ist nicht erkennbar, ob sie die Notation liest. Es sind auch keine handschriftlichen Eintragungen zu sehen. Der Beobachter hat aber den Eindruck von Auswendigspielen. Die Flötenlehrerin bestätigt dies, Manon verfüge über ein auffallend gutes Merkvermögen, sie könne bereits nach ein bis zweimal durchspielen ein Stück bereits mehr oder weniger auswendig. Manon braucht sich mit dieser Fähigkeit nicht um das Notenlesen zu bemühen, sie orientiert sich im Gruppenunterricht einfach an den anderen Flötenspielern. Beim Klavierspiel ist dies nicht möglich. Doch auch hier hilft ihr das Merkvermögen. Sie erinnert sich nach Tagen noch ganz genau, wie ein neues Klavierstück klingt, wenn die Lehrerin es einmal vorgespielt hat. Die mehrstimmigen Klavierstücke sind im Gegensatz zu den Flötenstücken aber etwas komplexer, alle einzelnen Noten lassen sich nicht mehr aus der Erinnerung rekonstruieren. Zudem stellt die Klavierlehrerin höhere Anforderungen als die Flötenlehrerin, der Schwierigkeitsgrad der nach und nach bearbeiteten Spielstücke hat rasch zugenommen. Manon braucht deshalb hin und wieder meine Hilfe beim Entziffern von Noten: "Ist das da unten f oder g?" Sie schreibt sich dann die Buchstaben über die Notenzeile, genau gleich wie Miriam im Flötenheft und dann spielt sie auch am Klavier nach Buchstaben, nicht einmal nach Fingersätzen. Eine solche „Buchstabennotation“ mag für die einstimmige Flöte noch nützlich sein, doch am Tasteninstrument wird sie eindeutig zum Hindernis. Es wäre für Manon ein Leichtes, sich die Positionen der Noten im F- und im G-Schlüssel zu merken und sie könnte inzwischen einen grösseren Nutzen daraus ziehen, die Klaviernoten "richtig" zu lesen. Aber die vor Jahren angeeignete Umgehungsstrategie ist noch immer stärker präsent, umlernen ist auch hier schwieriger als neu lernen. ○ Manons Situation lässt sich kaum verallgemeinern. Trotzdem zeigt sie auf, wie wohlgemeinte didaktische Hilfen für den ersten Umgang mit Notation sich später sogar zu Hindernissen entwickeln können. Für Manon wäre es sicherlich besser gewesen, wenn sie auf der Flöte, in Anlehnung an Suzuki, ohne Noten musizieren gelernt und erst später am Klavier eine saubere und gründliche Einführung in Notation und Harmonielehre erhalten hätte. 18 DV Musik Johannes Graf 5. 3. Die Positionen der Lehrpersonen Ausgehend von den Beobachtungen des Lernverhaltens und der Lernfortschritte meiner beiden Töchter habe ich für diese Arbeit die Musiklehrerinnen der Kinder befragt hinsichtlich des Umgangs mit verschriftlichter Musik in deren Unterricht. Aus dem Interview mit der Musiklehrerin an der Primarschule Schneisingen (Musikgrundschule, Blockflöte): Mit den 6-8jährigen Kindern benutzt sie ausschliesslich nur Formen der Vornotation (Freie Notation), um hohe und tiefe, laute und leise, lange und kurze Töne zu differenzieren. Sie lässt die Kinder bekannte Melodien nachspielen und notieren, lässt sie improvisieren innerhalb der Quinte (in verschiedenen Lagen), Melodieverläufe nach Aufzeichnung wieder erkennen, erkennen von Dreiklängen, abspielen einfachster Noten und gegen Ende die Notenwerte Halb – Viertel – Achtel unterscheiden. Oberstes Ziel ist immer: Freude wecken, neugierig machen, Vorbehalte gegenüber der eigenen Leistungsfähigkeit abbauen. Ab dem Alter von acht Jahren sind aus ihrer Sicht die Voraussetzungen zur Einführung der Normnotation gegeben. Die Kinder wären nun in der Lage, Notenlinien und Zwischenräume zu unterscheiden, sie können Tonhöhe und –dauer gleichzeitig wahrnehmen, auch der Wille zum Üben und Erarbeiten sei ausreichend entwickelt. Die Notation biete besonders leistungsschwachen Schülern eine Chance, indem allein mit Fleiss viel erreicht werden könne. Immer wieder gäbe es Kinder, welche sich schwer tun mit der Notation, ihr ausweichen und nur "nach Gehör" spielen und so gute Improvisatoren werden. Grundsätzlich wollen die meisten Kinder "richtig" musizieren und verlangen deshalb nach Noten. Im Rahmen der langjährigen Erfahrung dieser Lehrerin begegnete sie mehreren Kindern, welche Schwierigkeiten hatten mit dem Differenzieren von Noten. Die weiterführenden Abklärungen ergaben dann tatsächlich Lega-Schwächen, welche sich bisher nicht gezeigt hatten. (Die Musiklehrerin ist ebenfalls ausgebildete Legasthenie-Therapeutin) Erwähnenswert sind ihre Erfahrungen mit Kindern, welche schon im Vorschulalter Violinunterricht nach der Suzuki-Methode erhielten: Eine positive Nachwirkung dieses Unterrichts sei im Rahmen der Musikgrundschule in keinem Fall feststellbar gewesen. Der Lehrerin sind die weiteren musikalischen Laufbahnen dieser Kinder nicht bekannt, sie geht davon aus, dass sie unauffällig verliefen. 19 DV Musik Johannes Graf ○ Die sorgfältige musikalische Förderarbeit dieser Lehrerin ist positiv herauszuheben. Der Einsatz der Freien Vornotation erfolgt differenziert. Doch der Übergang zur Normnotation stellt bei ihr offensichtlich einen Bruch dar, indem ein Teil der Schülerinnen und Schüler beim Musizieren dazu übergeht, programmatisch Notentexte abzuarbeiten. Es sind die „schwächeren“ Schüler, welche bisher schlecht in der Lage waren, Repräsentationen von Melodieverläufen zu entwickeln. Die „begabteren“ Kinder hingegen nehmen die Notation ungern an, sie weichen ihr aus. Diesen Schülerinnen und Schülern konkurrenzieren und kollidieren die Repräsentationen mit den nun präzisen visuellen Vorgaben der Normnotation. Wo vorher die Freie Vornotation den Aufbau und insbesondere das Abrufen von Repräsentationen lediglich unterstützte, steht nun mit der Normnotation eine zunächst abstrakte Instanz, welcher die Lernenden mit den bereits etablierten Abrufmechanismen nicht gerecht werden können. Das Ausweichen auf freies Nachspielen und „Improvisieren“ ist nichts anderes als die Wahl des geringsten Widerstandes. Aus diesen Überlegungen heraus müsste dieser Lehrerin empfohlen werden, beim Einführen der Normnotation keinesfalls eingängige oder gar bereits bekannte Liedchen einzusetzen. Ganz im Gegensatz dazu sollte sie schwierig zu memorisierende Intervallsprünge und Tonfolgen ab Noten spielen lassen. Störende Feedbackschlaufen über Repräsentationen bleiben auf diese Weise ausgeschaltet. Solche Übungen müssen so lange fortgesetzt werden, bis die Verbindung zwischen visueller Vorgabe und motorischer Aktion zuverlässig ausgebildet ist. Aus dem Interview mit der Musiklehrerin der Bezirksschule Endingen: Manons Musiklehrerin an der Bezirksschule erteilt auch Einzelunterricht an Klavierschüler. Diese Lehrerin blickt ebenfalls auf eine langjährige Berufserfahrung zurück. Aus ihrer Sichtbereitet die Notation ihren Schülerinnen und Schülern allgemein keine Mühe, sie seien noch flexibel und lernfähig. Doch ab 20 Jahren sei das Erlernen der Notation kaum mehr möglich. Die Lehrerin bezieht sich bei dieser Einschätzung auf ihren Bruder, welcher ein ganz passabler Pianist sei, ohne dass er je gelernt hätte nach Noten zu spielen, er hätte alles "nach Gehör" erlernt. Ihm sei es jedenfalls trotz mehrerer Anläufe nicht gelungen, im Erwachsenenalter nachträglich das Notenlesen noch zu lernen. Bezüglich den Unterrichtslernzielen hinsichtlich Notation ist nicht viel anzumerken: Lesen und Schreiben von Tonhöhen im G- und im F-Schlüssel, Noten- und Pausenwerte, Takt, Vorzeichen und Tonarten – „das Übliche“. Den Bezirksschülerinnen und Bezirksschülern bereite dies wie erwähnt kaum Mühe, unabhängig davon, ob nebst dem Musik-Schulunterricht noch Instrumentalunterricht belegt würde. 20 DV Musik Johannes Graf ○ Aufgrund der erhaltenen Einblicke kann der Unterrichtsstil dieser Lehrerin als herkömmlichkonservativ bezeichnet werden. Ihre Einführung in die Notation dürfte – vereinfacht ausgedrückt – aus kognitiv-rational ausgerichteten Lernprozessen bestehen, welche von zwölfund dreizehnjährigen Bezirksschülern leicht geleistet werden können. Allerdings dürfte der musikalische Nutzwert dieser Lerninhalte ziemlich beschränkt sein (vgl. die Ausführungen in der Einleitung zu dieser Arbeit). ○ Zur Situation des Bruders dieser Lehrerin ist anzumerken, dass weniger das Alter des Mannes die Erklärung liefert für das Unvermögen, Notation zu lernen. Vielmehr dürften bei ihm nach jahrelang intensiv praktiziertem freiem Musizieren vielfach und komplex miteinander verwobene Steuerungs- und Kontrollmuster derart gefestigt sein, dass ein neuer, visueller Inputkanal darin nicht integriert werden konnte. Vielleicht hätte der Mann mehr Erfolg gehabt, wenn er versucht hätte, die Notation zusammen mit dem Spiel auf einem neuen, seinem Tasteninstrument möglichst verschiedenen Instrument zu erlernen. 21 DV Musik Johannes Graf 6. Fazit Mit dem Abschluss der vorliegenden Arbeit kann die im Titel gestellte Frage nicht ganz eindeutig beantwortet werden. Die Vermutung, dass der Einsatz von Noten beim jungen Musikschüler zu Schwierigkeiten führen kann, wurde zwar vollumfänglich bestätigt. Explizite Empfehlungen in der bearbeiteten Literatur besagen, dass Notenschrift erst im Oberstufenalter eingeführt werden sollte. Wo direkte Aussagen fehlen, da wird diese Empfehlung indirekt bestätigt, indem ausnahmslos die Verinnerlichung von musikalischen Verläufen vorausgesetzt wird, bevor Notation eingesetzt werden soll. Musikalische Phänomene sollen hörend erkundet werden, daraus bilden sich klangliche Repräsentationen aus, welche schliesslich mit funktionalen Bedeutungen (Notation) verbunden werden können. Daran ändert sich nichts, auch wenn davon ausgegangen wird, dass klangliche Repräsentationen mental möglicherweise sogar in Zeichenform vorliegen. Notation kann direkt kein musikalisches Erleben auslösen! Die eigenen Beobachtungen an Lernenden bestätigen den Befund ebenfalls. Zu früh eingesetzte Notation kann zu Überforderung führen, in deren Folge ungünstige Nutzungsstrategien entwickelt werden. Doch Notation muss nicht in jedem Fall eine Barriere beim jungen Musikschüler sein, bei sehr sorgsamer Heranführung an das Schriftsystem sind auch Primarschüler fähig, damit umzugehen. Der musikalische Nutzen davon ist jedoch fraglich. Erstaunlicherweise erweist sich offenbar die Notation für musikalisch lernschwächere Schülerinnen und Schüler eher als Nutzen als für begabtere Kinder. Die Noten leiten narrensicher durchs Musikstück, das Stück kann mechanisch abgearbeitet werden indem die jeweils erforderlichen Töne nacheinander erzeugt werden, quasi nach Art des Buchstabierens. Vielleicht kann auf diese Weise eine gewisse Heranführung zur Musikalität erreicht werden. Nochmal im Sinne der Fragestellung: Ja, die Notation ist Kindern eine Barriere auf dem Weg zur Musik, doch der Schlagbaum muss nicht unbedingt geschlossen sein. Nein, die Notation ist keine Brücke zur Musik, aber sie kann eine sichere Leitplanke und sogar ein nützliches Wegweisersystem auf den Wegen zur Musik sein. Eine ergänzende, weiterführende Frage konnte in dieser Arbeit nicht einbezogen werden: Wirkt sich die (korrekte) Nutzung der Normnotation festigend und vertiefend auf die Musikalität der Lernenden aus, ähnlich wie im sprachlichen Bereich der Schrifterwerb die sprachlichen Kompetenzen festigt? 22 DV Musik Johannes Graf Zusammenfassung Angesichts von scheinbar geringer Nachhaltigkeit des Musikunterrichts wird der Nutzen der Notation für diesen Unterricht hinterfragt. Die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass musikalisches Lernen weitgehend analog wie das Erlernen der Muttersprache erfolgt, indem über die Wahrnehmung musikalische Phänomene sich zu mentalen Repräsentationen ausbilden, welche anschliessend in einem Dialog stehen mit neuen Wahrnehmungen. Die Reihenfolge, in der mentale Repräsentationen aufgebaut werden, ist für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Musiklernens von besonderer Bedeutung. Musiklernen muss von der klanglichen Erfahrung seinen Ausgang nehmen und nicht von der begrifflichen Bezeichnung oder schriftlichen Darstellung musikalischer Phänomene. Der Umgang mit sprachlicher Schrift ist hingegen ungleich einfacher als der Umgang mit musikalischer Notation, die Empfehlungen lauten darauf hin, dass Notenschrift erst im Jugendalter eingeführt werden sollte. Zuvor sollte Musikunterricht sich auf geführt auswendig zu lernende Inhalte konzentrieren. Konzepte wie die Solmisation/Latonisation oder die auf einem Muttersprachenmodell beruhende Suzuki-Methode, aber auch freie Vornotationszeichen können dabei erfolgreich eingesetzt werden. Die Idee und einige Möglichkeiten eines weiteren Visualisierungsmittels in Form der Darstellung aller zwölf Töne auf einem Uhrenzifferblatt wird vorgestellt. Die Einblicke in schulischen Musikunterricht und Beobachtungen bei Versuchen mit zwei Instrumentalschülerinnen heben hervor, dass bei der Einführung der Notation insbesondere der Übergang zwischen zuvor benutzten freien Formen und der Nutzung der Normnotation problematisch sein kann. Wird dieser Übergang nur unvollständig vollzogen, so können sich daraus jahrelang nachwirkende Hemmnisse aufbauen. Einführung von Normnotation im Primarschulalter hat in unerwarteter Weise einen gewissen Nutzen insbesondere für lernschwache Musikschülerinnen und Musikschüler, indem ihnen eine zuverlässige Leitplanke geboten wird, an der sie sich durchs Musikstück durchbuchstabieren können. Schneisingen, 31. Mai 2006 Johannes Graf 23 DV Musik Johannes Graf Literatur und Internet Quellen Bamberger Jeanne: The Mind behind the Musical Ear, Cambridge 1991. Beck W./Fröhlich W.D: Musik machen – Musik verstehen, psychologische Aspekte des handlungsorientierten Musikunterrichts im Klassenverband, Mainz 1992. Behne, Klaus-Ernst: Musikalisches Lernen, Mainz 1988 Carle Ursula: Grundlagen des Schrifterwerbs (Seminarskript), Uni-Osnabrück 1997. http://arc.cs.odu.edu:8080/dp9/getrecord/oai_dc/elib.suub.uni-bremen.de/oai:elib.suub.uni-bremen.de:EP/393 (18.09.2005) Gies Stefan: Alte Eisen der Musikpädagogik?, Musik & Bildung 3/01, Mainz 2001. Gordon Edwin: Learning Sequences in Music, Chicago 1997. Grohnfeldt, Manfred: Grundlagen der Sprachtherapie bei sprachentwicklungsgestörten Kindern. Berlin, 1990 Gruhn Wilfried: Der Musikverstand, Hildesheim 1998. Jank Werner: Musik Didaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2005. Meie, Kerle, Kobel, Schnetzler: Plädoyer für eine neue Solmisation: Die Latonisation, Schweizer Musikzeitung 1/06 Spychiger Maria B: Understanding Musical Activity and Musical Learning as Sign Process: Toward a Semiotic Approach to Music Education, Journal of Aesthetic Education, Vol. 35 No. 1/2001. Steinweger Christiane Maria: Linguistische und kognitive Aspekte der Schwierigkeiten beim Schrifterwerb, Uni-Köln 1999 http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Deutsch/materialien/mbm/examen1.htm (18.09.2005) Szende, Otto: Fragen zur Psychophysiologie des Instrumentalspiels bei Kindern, Mainz 1988 Walter Johannes M: Die Bedeutung der Didaktik Martin Wagenscheins für den Musikunterricht und die Musikpädagogik, Augsburg 2003. 24