Musiktherapie auf der Intensivstation

Werbung

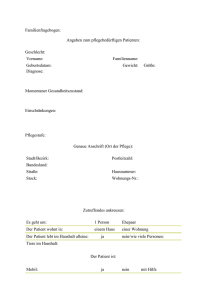

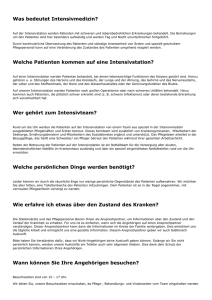

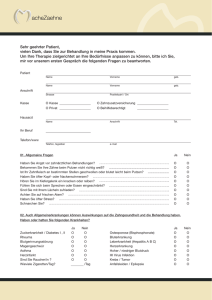

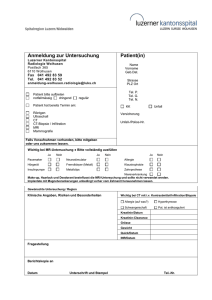

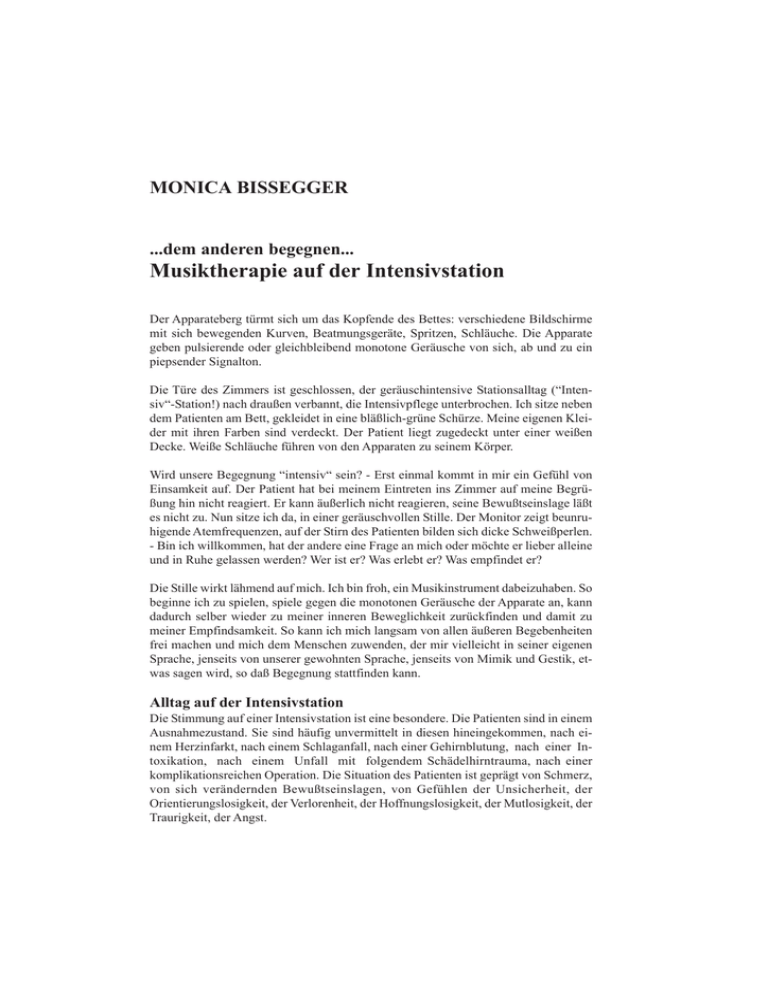

Musiktherapie auf der Intensivstation 69 MONICA BISSEGGER ...dem anderen begegnen... Musiktherapie auf der Intensivstation Der Apparateberg türmt sich um das Kopfende des Bettes: verschiedene Bildschirme mit sich bewegenden Kurven, Beatmungsgeräte, Spritzen, Schläuche. Die Apparate geben pulsierende oder gleichbleibend monotone Geräusche von sich, ab und zu ein piepsender Signalton. Die Türe des Zimmers ist geschlossen, der geräuschintensive Stationsalltag (“Intensiv“-Station!) nach draußen verbannt, die Intensivpflege unterbrochen. Ich sitze neben dem Patienten am Bett, gekleidet in eine bläßlich-grüne Schürze. Meine eigenen Kleider mit ihren Farben sind verdeckt. Der Patient liegt zugedeckt unter einer weißen Decke. Weiße Schläuche führen von den Apparaten zu seinem Körper. Wird unsere Begegnung “intensiv“ sein? - Erst einmal kommt in mir ein Gefühl von Einsamkeit auf. Der Patient hat bei meinem Eintreten ins Zimmer auf meine Begrüßung hin nicht reagiert. Er kann äußerlich nicht reagieren, seine Bewußtseinslage läßt es nicht zu. Nun sitze ich da, in einer geräuschvollen Stille. Der Monitor zeigt beunruhigende Atemfrequenzen, auf der Stirn des Patienten bilden sich dicke Schweißperlen. - Bin ich willkommen, hat der andere eine Frage an mich oder möchte er lieber alleine und in Ruhe gelassen werden? Wer ist er? Was erlebt er? Was empfindet er? Die Stille wirkt lähmend auf mich. Ich bin froh, ein Musikinstrument dabeizuhaben. So beginne ich zu spielen, spiele gegen die monotonen Geräusche der Apparate an, kann dadurch selber wieder zu meiner inneren Beweglichkeit zurückfinden und damit zu meiner Empfindsamkeit. So kann ich mich langsam von allen äußeren Begebenheiten frei machen und mich dem Menschen zuwenden, der mir vielleicht in seiner eigenen Sprache, jenseits von unserer gewohnten Sprache, jenseits von Mimik und Gestik, etwas sagen wird, so daß Begegnung stattfinden kann. Alltag auf der Intensivstation Die Stimmung auf einer Intensivstation ist eine besondere. Die Patienten sind in einem Ausnahmezustand. Sie sind häufig unvermittelt in diesen hineingekommen, nach einem Herzinfarkt, nach einem Schlaganfall, nach einer Gehirnblutung, nach einer Intoxikation, nach einem Unfall mit folgendem Schädelhirntrauma, nach einer komplikationsreichen Operation. Die Situation des Patienten ist geprägt von Schmerz, von sich verändernden Bewußtseinslagen, von Gefühlen der Unsicherheit, der Orientierungslosigkeit, der Verlorenheit, der Hoffnungslosigkeit, der Mutlosigkeit, der Traurigkeit, der Angst. 70 MONICA BISSEGGER Auch für die Angehörigen ist es eine Ausnahmesituation. Die Umgebung einer Intensivstation mit den vielen technischen Apparaten wirkt bedrohlich auf sie. Sie sind in großer Sorge um den Patienten. Wird er sich wieder erholen? Wird er wieder sprechen können? Wird er überhaupt noch einmal die Augen aufmachen? Spürt er, daß jemand bei ihm ist? Das mögliche Versterben des Patienten steht im Raum und damit das Denken an das, was gewesen ist, an das, was hätte sein sollen und an das, was in Zukunft werden wird. Vielleicht sind auch Vorwurfshaltungen gegenüber den behandelnden Ärzten und Pflegenden vorherrschend. Vorwürfe, daß eine Operation nicht gut durchgeführt wurde und deshalb Komplikationen aufgetreten sind. Damit verbunden sind eigene Zweifel, richtig und rechtzeitig gehandelt zu haben, die beste Behandlung für den Angehörigen ausgewählt zu haben. Oft brauchen Angehörige von Patienten viel Geduld, eine ungewisse Situation über Tage, manchmal über Wochen auszuhalten, wo niemand sagen kann, wie der Ausgang sein wird. Auch die Stimmung unter den Pflegenden und Ärzten ist eine andere auf einer Intensivstation gegenüber der Stimmung auf einer Normalstation. Das Arbeitstempo wirkt schneller, man ist immer bereit und auf dem Sprung, eine Akutsituation sofort wieder in den Griff zu bekommen. Die Erklärungen sind kürzer und knapper, geprägt von medizinischen Fachausdrücken. Durch die intensive Versorgung können die Pflegenden aber sehr genaue Auskunft über das Befinden des jeweiligen Patienten geben. Die große Erfahrung im Umgang mit Schwerstkranken ermöglicht es ihnen, die Entwicklung eines Krankheitsprozesses vorausschauend zu überblicken. Indikationen und Ziele der Musiktherapie Wie findet nun die Musiktherapie ihren Platz in diesem Geschehen? In der Filderklinik gehören die künstlerischen Therapien zum Behandlungskonzept dazu, insbesondere die Musiktherapie zum Behandlungskonzept der Intensivmedizin. Das Behandlungskonzept ist die Anthroposophische Medizin. Dabei wird versucht, den Menschen in seiner Ganzheit anzuschauen und aus dieser Sicht heraus die Behandlung aufzubauen. Die Ganzheit ist nicht ein lineares Gefüge, sondern ein komplexes, so wie alles Lebendige immer komplexe Ganzheiten bildet und einer höheren Kräfteordnung unterliegt. Bei einer Erkrankung ist diese Ordnung gestört und muß durch äußere Eingriffe (Operationen), durch Medikamente (Stoffe substituieren, Prozesse anregen oder hemmen), durch äußere Anwendungen (Wickelauflagen, Einreibungen von bestimmten Substanzen), durch äußere Bewegung (Krankengymnastik) wiederhergestellt werden. Um der Komplexität des Menschen gerecht zu werden, sind auch die Umgebung, die Ansprache und Gesinnung der Behandelnden von großer Wichtigkeit. Zum Menschensein gehört aber auch die Kunst. Sie ist es, was ihn zum Menschen macht, was ihm seine Würde gibt, was ihm Erinnerung, Sinn und Hoffnung gibt. Durch sie können in ihm die ordnenden und damit selbstheilenden Kräfte angesprochen und aktiviert werden. Die selbstheilenden, gesundend wirkenden Kräfte können das ins Ungleichgewicht geratene komplexe Gefüge wieder zu einem Gleichgewicht zurückführen und dabei eine wichtige Rolle spielen. Musiktherapie auf der Intensivstation 71 Welches sind nun die Indikationsstellungen für die Musiktherapie? Durch die heutige Medizin sind wir immer mehr mit Situationen konfrontiert, bei denen Patienten in bewußtlosen Zuständen sind oder gehalten werden. Wir Musiktherapeutinnen haben mit unseren Intensivärzten zur Zeit folgende Abmachung der Indikationsstellung für Musiktherapie: Wir werden zu einer Behandlung dazugebeten, wenn ein Patient aus einer Bewußtlosigkeit, die verschiedene Ursachen haben kann, aufwachen darf und soll. Dies ist die wichtigste Indikation auf dieser Station. Damit verbindet sich oft die Frage an uns nach der Bewußtseinslage des Patienten. Weiter kommen wir zu einer Behandlung dazu, wenn Patienten zwar wach sind, aber aus einer gewissen Verwirrtheit, Desorientierung oder auch depressiven Verstimmung nicht herausfinden. Die Frage an uns stellt sich auch bei Patienten, die an der Schwelle zum Sterben stehen, wo dieses Sterben aber schwierig ist und sich über längere Zeit hinzieht. Mögliche Ziele für die Musiktherapie können sein: - den Prozeß des Wieder-zu-sich-Kommens fördern - das Sich-selber-Erleben im Erleben der Musik ermöglichen - Erinnerungen und dadurch das Sich-selber-Erleben ermöglichen - Begegnungen vom Du zum Du im nicht-sprachlichen Raum herbeiführen - Lebensmut, Lebenshoffnung, Lebenszuversicht, Lebensfreude anregen - Selbstheilungskräfte aktivieren - auf Atmungsvorgänge ordnend und regulierend einwirken - Durchgangssyndrome in ihrem Ausmaß vermindern oder überhaupt verhindern - erste selbstgestaltete Tätigkeiten ausführen helfen (nach Schlaganfall oder Schädelhirntrauma) Musiktherapeutischer Alltag auf der Intensivstation Wenn ich einen Patienten auf der Intensivstation mitbetreue, versuche ich als erstes einen ruhigen Moment in seinem Tagesablauf zu finden, an dem die Musiktherapie stattfinden kann. Ein nicht immer leichtes Unternehmen! Ich versuche, möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit zu kommen, um dem Patienten dadurch eine Orientierung im Tagesgeschehen zu geben. Damit unterstütze ich die Bemühungen der Ärzte und Pflegenden, einem fehlenden Tag-Nacht-Rhythmus entgegenzuwirken mit aktiven Maßnahmen wie Nahrungsgabe am Tage und möglichst viel Ruhe und abgedämpftes Licht in der Nacht. Bei meinem Kommen auf die Intensivstation kann ich mich nicht immer darauf verlassen, eine Therapie durchführen zu können. Ich muß darauf gefaßt sein, daß andere Maßnahmen wie z.B. Röntgen- oder CT-Aufnahmen im Moment wichtiger sind oder daß die Pflegenden noch nicht fertig sind, weil andere akute Situationen den Pflegeablauf verändert haben. Bei einer guten Zusammenarbeit zwischen den Pflegenden und mir ist es aber möglich, alle therapeutischen Maßnahmen in der Regel so zu planen, daß der Patient zu der Zeit der Musiktherapie entweder fertig gepflegt ist oder eine Pflegepause hat, vielleicht der Drehturnus so eingerichtet ist, daß er auf dem Rücken 72 MONICA BISSEGGER liegt und somit mit beiden Ohren hören kann, alle leer werdenden Spritzen noch einmal ersetzt sind, um unnötige Alarmsignale zu vermeiden, der Patient bei besserem Zustand eventuell im Stuhl sitzt und bereit ist für eine besondere Aktivität. Nach der Therapie wird, wenn immer möglich, eine Nachruhphase eingehalten. Auch dies gelingt nur bei einer guten Zusammenarbeit. Die Absprache bei einem Intensivpatienten muß also deutlich besser sein als bei einem anderen Patienten. Die Pflegenden müssen die dazukommenden therapeutischen Maßnahme viel bewußter mit einplanen, als dies bei einem anderen Patienten notwendig ist. Jedesmal, wenn ich auf die Intensivstation komme, nehme ich erst Kontakt auf zu dem behandelnden Arzt oder der betreuenden Pflegenden. Ich informiere mich über den momentanen Zustand des Patienten. Der Zustand kann sich von Tag zu Tag unvorhergesehen verändern. Ich erhalte dabei einen Eindruck, ob der Patient belastungsfähig ist oder ob er sich gerade in einem sehr labilen Zustand befindet und kann mich dementsprechend bei der Therapie darauf einstellen. Im Ganzen gesehen ist die musiktherapeutische Arbeit auf der Intensivstation nicht immer einfach. Die Wichtigkeit einer solchen Therapie muß immer wieder ins Bewußtsein gehoben werden, weil sonst die vordergründigen, lebensnotwendigen Maßnahmen allen Platz einnehmen. Dies geschieht am leichtesten, wenn ich mir die Zeit nehme, nach der Therapie eine kurze Rückmeldung an die Pflegenden oder an die Ärzte über die Reaktionen des Patienten zu geben, so daß das Interesse daran wach bleibt. Musikinstrumente und deren Einsatzmöglichkeiten Welche Musikinstrumente nehme ich auf die Intensivstation mit? Die Instrumente müssen tragbar und handlich sein. Das wichtigste Instrument, welches bei mir am häufigsten zum Einsatz kommt, ist die Alt-Leier. Die Alt-Leier ist ein Saiteninstrument mit einem Tonumfang von E bis f“. Ihr Klang ist weich verklingend und sehr freilassend. Ich kann sie sehr vorsichtig und leise spielen, aber auch kräftiger und direkter werden lassen. Häufig ist die Leier das erste Instrument, was ich im Patientenzimmer erklingen lasse. Erst nach einer Weile komme ich vorsichtig mit der Stimme dazu. Die Stimme hat eine viel intimere Wirkung. Immer wieder sind erst mit der Stimme Reaktionen zu beobachten. Trotzdem fange ich gerne mit der Leier an und frage damit den Patienten unhörbar, möchtest Du, daß Musik zum Erklingen kommt? Bist Du bereit dazu? Ich stimme mich auch selber mit der Leier auf die Situation ein. Ich versuche während des Spielens zu spüren, wo der Patient ist und frage mich, ob ich ihn nahe oder weit weg erlebe, ob ich einen Widerhall in mir erlebe. Diese Frage nach dem “Wo bist Du?“ braucht viel Einfühlsamkeit und Konzentration im Spiel und gelingt nicht jeden Tag gleich gut. Beim Spielen auf der Leier orientiere ich mich bei bewußtlosen oder bewußtseinsgetrübten Patienten an deren Atem. Ich versuche mich darauf einzuschwingen und ein angemessenes Grundtempo zu finden. Ich verbleibe dann in diesem Grundtempo und versuche damit die große Linie aufzuzeichnen mit aktiven und passiven Phasen. Plötzlich auftretende Unregelmäßigkeiten im Atemrhythmus des Patienten versuche ich zu Musiktherapie auf der Intensivstation 73 überbrücken, mich nicht davon beeinflussen zu lassen. Mein Ziel dabei ist, dem Patienten eine Hilfestellung zu geben, einen gleichbleibenden Atemrhythmus zu finden, der weniger anstrengend ist als der unregelmäßige, ständig schneller oder langsamer werdende Atemrhythmus. Manchmal gelingt eine gewisse Beruhigung und eine wohltuende Entspannung tritt ein. Manchmal läßt sich der Atem nicht beeinflussen, gerade wenn eine zentralgesteuerte Störung vorliegt. Sobald der Patient mit seinem Atem auf die Musik reagieren kann, ist es für mich ein Zeichen dafür, daß er die Musik, wenn auch oft unbewußt, miterleben kann. Es ist ein erstes, aber deutliches Zeichen für eine Begegnung. Bei dem, was ich auf der Leier spiele, finde ich mich oft wieder in einem 6/8 Takt, mit dem vorherrschenden Rhythmuselement kurz-lang. Dieses ist dem Atemrhythmus abgelauscht, mit der kurzen Einatemphase und der langen Ausatemphase. Der 6/8 Takt mit seinem weich beweglichen Charakter bildet ein Gegengewicht zu dem starren Pulsieren des Beatmungsgerätes oder den oft zu sehr einander angeglichenen Atemphasen des Patienten. Wie wohltuend wirkt es auf einen, wenn die Ausatemphase sich verlängert und eine kleine Pause vor einer neuen Einatmung entstehen kann. Dieses kleine Ungleichgewicht zwischen den Phasen macht die Atmung sehr viel lebendiger. Wenn der Patient sehr unruhig ist, fange ich erst mit gleichbleibend langen Tönen an in ruhig fortschreitendem Tempo und gehe erst später in den mehr bewegten 6/8 Takt über. Vom Tonmaterial her bewege ich mich gerne improvisierend zunächst mit den großen Intervallen Quint, Sexte, Oktave, None, eventuell auch einmal eine Septime einbauend. Mit den großen Intervallen kann ich mich besser in den bewußtlosen, leibfernen Zustand des Patienten einleben. Ich kann auch einer oft zu schnellen, sich bedrängt anfühlenden Atmung mehr Raum zugestehen. Welchen Ausgangston und damit Hauptton ich wähle, ist verschieden. Ich versuche vor dem Spiel den für mein Gefühl zum Patienten passenden Ton zu finden, bin dabei aber nicht immer frei von den Geräuschen im Zimmer. Ein Ton, von dem ich gerne ausgehe, der in sich etwas Weites hat, ist das d. Es kann aber auch das a sein oder das g. Wenn jemand sehr weit weg ist, finde ich öfter zum e. Im Laufe des Spiels kann es vorkommen, daß ich eine Rückung zu einem anderen Ton hin mache, um dem Ganzen eine etwas andere Stimmung zu geben. So rücke ich gerne vom Grundton d zum Grundton c, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel dürfe etwas konkreter werden. Bei den Intervallen benutze ich, sobald ich die Stimmung verdichten möchte, vermehrt die kleinen Intervalle. So ist das Hinzukommen der kleinen oder großen Terz ein deutliches Hineintreten in eine viel persönlichere, nähere Sphäre. In diesem Moment nehme ich auch die Stimme dazu und unterstütze damit dieses Näherkommen. Ich lasse die mehr freie Improvisation in eine mehr wiederholende Melodie übergehen, vielleicht sogar in ein bekanntes Volkslied, um dem Patienten ein Wiedererkennungsmoment zu ermöglichen. Mit der Stimme bin ich als Mensch viel persönlicher anwesend. Ich spreche durch sie hindurch zum anderen. Es ist aber nicht die Sprechstimme, sondern die Singstimme, die viel losgelöster ist von der Alltagswelt. Vielleicht gerade deswegen eignet sie sich so gut für die Begegnung mit jeman- 74 MONICA BISSEGGER dem, der nicht in der für uns normalen Bewußtseinssituation ist. Auch den kleinen Kindern kann man manchmal mit der Singstimme mehr mitteilen als mit gesprochenen Worten. Dabei kommt es nicht auf den Inhalt der Worte an, sondern auf die Stimmung, die dahinter steht. Neben der Leier und der Stimme, den für mich wichtigsten Instrumenten auf der Intensivstation, habe ich manchmal das Bedürfnis nach einem etwas kräftigeren Instrument. Kräftiger soll es sein, um jemanden wie rufend anzusprechen. Es soll ihn aber klanglich nicht überbeanspruchen. Die Empfindsamkeit gegenüber Geräuschen und Klängen ist in einer solchen Situation sehr groß. Die englischen Handglocken eignen sich dazu sehr gut. Sie haben einen weichen, sehr schön sich ausbreitenden Klang. Durch das Anschlagen des Klöppels haben sie etwas Weckendes, Rufendes. Die Stimme läßt sich dazu sehr gut kombinieren. Manchmal, wenn auch eher selten, verwende ich neben der Leier und der Stimme auch ein weich klingendes Blasinstrument, als Steigerung der Klangintensität. Ein tiefes Gemshorn (z.B. Tenor-Gemshorn) eignet sich gut dazu. Es hat einen wohlklingenden, runden und warmen Klang. Sofern ein Patient erste eigene aktive Versuche auf einem Instrument machen kann, bringe ich die Bordun-Leier (Klangleier) mit, ein auf einen Akkord gestimmtes kleines Saiteninstrument, was durch eine kleine, strömende Bewegung leicht und ohne viel Kraft zum Klingen gebracht werden kann. Oder, falls es etwas kräftiger und konkreter sein soll, bringe ich zwei oder mehr Klangstäbe mit, bei denen immer wieder beobachtet werden kann, wie eine zittrige, tremolierende Hand zu einer gestalteten Bewegung fähig ist, geführt durch einen Liedrhythmus. Patientenbeispiel Ich möchte bei diesem Patientenbeispiel nur den Anfang beschreiben, dabei den Aspekt der Reaktionen des Patienten hervorheben und die Möglichkeiten des Festhaltens dieser Reaktionen mittels Ausdrucken der Monitordaten aufzeigen. Ich bekomme vom Arzt folgende Diagnosenliste des Patienten: Hauptdiagnose: Intrazerebrale Hämorrhagie links frontal (Gehirnblutung) Sekundärdiagnosen: Zustand nach (Z.n.) intrazerebraler Hämorrhagie re frontal Postoperative Infektion, Hirnabszeß Hydrocephalus occlusus bei Z.n. Hirnabszeß (vermehrte Wasserbildung im Gehirn) Z.n. Kraniotomie (Eröffnung der Schädeldecke) Z.n. Ventrikeldrainage (Drainage der aufgestauten Hirnwasserkammern) Z.n. Trachiotomie (Luftröhrenschnitt) Weiter teilt der Arzt mir mit, daß der Patient kontrolliert-assistiert beatmet wird, keine sedierenden Mittel mehr bekommt, also nicht mehr künstlich im Schlaf gehalten wird, aber trotzdem nicht aufwachen kann. Die Frage an mich ist nun, wenn möglich diesen Aufwachprozeß mit meinen Mitteln zu unterstützen. Ebenfalls wäre der Arzt interes- Musiktherapie auf der Intensivstation 75 siert an meinem Eindruck über die Tiefe der Bewußtlosigkeit, um sein Bild über den Zustand des Patienten zu ergänzen. Die Pflegende erzählt mir, daß der Patient kaum Reaktionen zeigen würde, nur bei starkem Schmerz, wie z.B. beim Absaugen des Schleimes aus den Atemwegen. Manchmal hätte er die Augen einen Spalt offen, ohne dabei mit dem Blick zu fixieren. Auf meine Begrüßung hin reagiert der Patient nicht, auch auf eine leichte Berührung des Armes nicht. Ich beginne mit zwei englischen Handglocken, die im Quintabstand zueinander stehen, zu spielen. Dabei kann ich beobachten, daß der Patient zwar nicht äußerlich, aber deutlich mit dem Blutdruck reagiert. Dieser steigt zu Anfang an und beruhigt sich allmählich wieder, wie ich mit der Leier diesen Quintenruf der Glocken übernehme, in andere Töne hinein auflöse, nach und nach leiser werde und in einer Melodie ende, bei der ich auch die Stimme dazu nehme. Trenddiagramm (10 Minuten Abstände): Zeit der Musiktherapie * Blutdruck, Systole Blutdruck, Diastole Atemfrequenz (Resp.) CO2-Kurve Diese Blutdrucksteigerung erlebe ich als deutliche Reaktion des Patienten auf die von mir gespielte Musik. Beide Werte, die Systole (Anspannung), wie auch die Diastole (Entspannung) reagieren in einer ähnlichen Kurve, was als gutes Zeichen interpretiert werden kann. Manchmal ist die Anspannung oder die Erschlaffung zu sehr vorherrschend. Bei der Atemfrequenzkurve ist eine deutliche Beruhigung zu beobachten. Die C02-Kurve steigt etwas an, d.h. die Atmung ist auch faktisch ruhiger, die Hyperventilation weniger geworden. Nach der Musiktherapie schaue ich das Trenddiagramm mit der betreuenden Schwester an. Auch sie ist überrascht über diese unerwartete, aber deutliche Reaktion direkt beim ersten Mal. Wenn man das Trenddiagramm vom zweiten Mal anschaut, sind nur sehr kleine Veränderungen zu beobachten. Bei den Blutdruckkurven eine geringe Entspannung, 76 MONICA BISSEGGER bei der C02-Kurve ein diskreter Anstieg und bei der Atemfrequenzkurve eine leichte Beruhigung. Bei allen Kurven kann eine positive, wenn auch nur eine gering positive Entwicklung festgestellt werden. Ein für mich wichtiges Erlebnis findet in diesem Trenddiagramm aber keinen Niederschlag. Während des Leierspiels macht der Patient ganz unvermittelt die Augen auf. * Systole Diastole CO2 Resp. Ich werde davon sehr überrascht, da ich nicht darauf gefaßt bin und brauche eine gewisse Zeit, bis ich mich wieder gefangen habe. Es ist, wie wenn der Patient für einen Moment aufgetaucht wäre, um dann wieder in seine Welt zurückzukehren. Die Kraft fehlt ihm, um länger gegen die Bewußtlosigkeit anzukämpfen. Da dieser Moment so unvermittelt und überraschend gekommen ist, hinterläßt er in mir einen starken Eindruck und das Gefühl von Hoffnung auf ein mögliches, vielleicht baldiges Erwachen des Patienten. Das nächste Mal ist vor allem bei der Atemfrequenzkurve eine deutliche Veränderung in Richtung Beruhigung zu beobachten. * 30 20 13 Resp. 10 0 14:00 14:15 14:30 14:45 Musiktherapie auf der Intensivstation 77 Ein weiteres wichtiges Ereignis ist aber auch dieses Mal in den Kurven nicht wiederzufinden. Ich habe beim Verabschieden meine Hand leicht auf den Arm des Patienten gelegt. Als Reaktion darauf hat der Patient wieder die Augen aufgeschlagen, ohne mich dabei direkt anzublicken und sie dann auch gleich wieder geschlossen. Mein Gefühl während des Spielens, daß der Patient nicht sehr weit weg ist, auch wenn er keine direkten Reaktionen gezeigt hat, wurde bestätigt. Auch am nächsten Tag (der Therapieablauf ist immer noch gleich wie am Anfang: mit Glocke - Leier - Stimme) zeigt die Atemfrequenzkurve eine Abflachung auf, wobei die Werte teilweise eher beunruhigend tief werden. * 30 20 6 Resp. 10 0 14:00 14:15 14:30 Bei der folgenden Atemfrequenzkurve werden die vor der Musiktherapie stattfindenden Pflegemaßnahmen sichtbar und die schöne Beruhigung während der Musiktherapie. Der Wert zum Ablesezeitpunkt ist 18 Atemzüge pro Minute, was einer normalen Atmung entspricht. * 30 20 18 Resp. 10 0 14:15 14:30 14:45 Ich wollte mit diesen Kurven aufzeigen, daß das Dokumentieren der Reaktionen eines Patienten mit Hilfe der Monitordaten möglich ist und wenig Aufwand braucht, sofern die technischen Voraussetzungen auf der jeweiligen Intensivstation vorhanden sind, daß die Wahrnehmung des Musiktherapeuten das Bild aber ergänzen muß. Bei dem beschriebenen Patienten waren neben den Reaktionen wie Augen öffnen auch noch andere Reaktionen zu beobachten, die keinen direkten Niederschlag in den Kurven fanden. Der Patient schloß z.B. einmal den Mund, so daß das Gesicht einen viel gestalteteren Ausdruck bekam, was ein Zeichen für mehr Anwesenheit sein kann. Oder ich konnte beobachten, 78 MONICA BISSEGGER daß der Patient am Kopf sehr geschwitzt hat als ich kam; nach der Musik aber keine Schweißperlen mehr zu sehen waren. Ein deutliches Zeichen für nachlassende Anspannung. Sollten diese Wahrnehmungen auch dokumentiert werden, müßten Videoaufnahmen gemacht werden, die wiederum aber die vielschichtige Wahrnehmung des Musiktherapeuten nicht ganz ersetzen können. Gerade die Stimmung, die in solchen Momenten in einem Patientenzimmer entsteht, kann videotechnisch nicht vollständig aufgezeichnet werden. Diese Stimmung ist es aber, die so wichtig ist in der Arbeit mit bewußtlosen oder bewußtseinsgestörten Patienten. In ihr liegt die Begegnungsmöglichkeit zwischen Patient und Therapeut. Die Musik dient als Brücke dazu. Monica Bissegger, Musiktherapeutin, Filderklinik, Im Haberschlai 7, 70794 Filderstadt