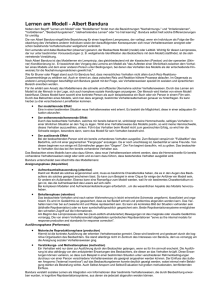

1 2.2 Kritik/Reinterpretation kognitiver Erweiterungen des SR

Werbung