Unter falschem Verdacht

Werbung

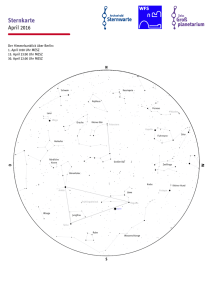

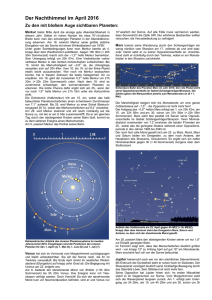

Publikation: Ressort: tbhb tb-fc Pagina: Erscheinungstag: 11 25. 2. 2014 Ist-Farben: MPS-Planfarben: cmyk0 cmyk Focus 11 Dienstag, 25. Februar 2014 Unter falschem Verdacht Was nützt Forschung in einem Schutzgebiet wie im Schweizerischen Nationalpark, der vor 100 Jahren gegründet worden ist? Viel, sagt Britta Allgöwer. Zum Beispiel beim Abbau von alten Mythen über Geier und Tannenhäher. BRUNO KNELLWOLF Seit Jahrtausenden hat sich der Mensch die Natur untertan gemacht, bekanntlich nicht nur zu ihrem Besten. Interessant ist deshalb die Frage, was passiert, wenn man die Natur sich selber überlässt. Diese Frage beschäftigte die Gründer des Schweizer Nationalparks schon vor 100 Jahren, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war, wie Britta Allgöwer sagt, die im Nationalpark forscht und Direktorin des Natur-Museums Luzern ist. «Von Anfang an war das ein revolutionärer Grundgedanke der Gründer: Zu sehen, was geschieht, wenn sich der Mensch zurückzieht», sagt Allgöwer, die morgen in St. Gallen referieren wird. Ein Kommen und Gehen Den Gründungsvätern, die im Engadin im August 1914 der ersten und einzigen Nationalpark eröffnet haben, verdanken wir somit ein einzigartiges Forschungsgebiet, aus dem entsprechend spannende Resultate herausgearbeitet werden können. Überlasse man die Natur sich selbst, setze das Prozesse in Gang, die in der Kulturlandschaft unterdrückt würden, erklärt Allgöwer. «In der Natur beginnt dann ein Kommen und Gehen.» Die Natur ist eine Summe von vielen Abhängigkeiten und Symbiosen. Wenn der Mensch eingreift, beeinflusst er diese zu seinem Nutzen. So dass Getreide und Äpfel wachsen. Hält sich der Mensch zurück, wächst das, was an diesem Ort das grösste Potenzial hat. Nicht Mais oder Kartoffeln, nicht die schnellwachsenden Fichten, die ein Förster im 19. Jahrhundert gepflanzt hat, sondern ein Laubmischwald im Mittelland, und im Berggebiet ein Wald mit anderen Nadelbaumarten als nur Fichten. Möglicherweise entstehen auch Ökosysteme, die man gar nicht erwarten würde. Doch ist die Natur im Schweizerischen Nationalpark wirklich sich selbst überlassen? Drei Punkte prägen das eidgenössische Nationalpark-Gesetz: Zu- Polio-ähnliche Krankheit In den USA ist eine seltene Polioähnliche Krankheit bei Kindern entdeckt worden. Betroffen waren fünf Kinder von den Symptomen, die einer Polio-Erkrankung ähnelten. «Obwohl das Poliovirus praktisch weltweit weitgehend ausgerottet ist, können andere Viren ebenfalls das Rückenmark angreifen und Polio-ähnliche Symptome hervorrufen», sagte der Neurologe Keith van Haren von der Universität Stanford. So seien im vergangenen Jahrzehnt neue Enteroviren entdeckt worden, die zu Polio-ähnlichen Erkrankungen bei Kindern in Asien und Australien geführt hätten. Kinderlähmung gilt seit Mitte der 1950er-Jahre als weitgehend besiegt. Vor allem in Pakistan, Afghanistan und Nigeria kommt es jedoch immer wieder zu Ausbrüchen der hochansteckenden Krankheit. Grund zur Sorge gaben der WHO zuletzt verstärkt Syrien und Somalia, während Indien im vergangenen Monat nach einer massiven Impfkampagne offiziell die Ausrottung der Kinderlähmung feierte. (sda) oberst stehen der Schutz der Natur und deren Prozesse. Zum zweiten die Begehbarkeit und Zugänglichkeit des Nationalparks für Interessierte und an dritter Stelle die Forschung. «Grundsätzlich sind alle natürlichen Prozesse erlaubt», sagt Allgöwer. Die Natur soll selber entscheiden, wie sie sich entwickelt. Es dürfen Lawinen ins Tal schiessen, Murgänge die Erde verschieben, Bäume sterben, und der Borkenkäfer darf wirken. Eine Einschränkung legt die Park-Verordnung aber fest: «Es darf keine Schäden geben für Dritte», erklärt Britta Allgöwer. hinaus gefährlich werden. Deshalb wird bei einem Brand eingegriffen und gelöscht. Schutz hat auch die Ofenpass-Strasse, die durch den Park führt, und als Verbindung ins Münstertal garantiert werden muss. Dafür gibt es «unnatürliche» Steinschlagnetze und Lawinenverbauungen entlang der Strasse. Ansonsten lässt man der Natur ihre Freiheit. Nach einem Brand müssen die natürlichen Selbstheilungskräfte wirken. Das geht allerdings langsam vor sich. «Wir überblicken vielleicht 70 bis 80 Jahre. Ein Baum wächst aber je nach Art über Jahrhunderte. Diese Pro- Waldbrände werden gelöscht Gibt es zum Beispiel eine Überpopulation einer Tierart in einem Nachbargebiet wegen des Nationalparks, haftet dieser dafür. Auch bei einem Waldbrand, dem Forschungsgebiet von Britta Allgöwer. Das Feuer hält sich nicht an Nationalpark-Grenzen, ein Waldbrand kann deshalb über den Park zesse haben also ganz andere Zeitdimensionen», sagt Allgöwer. Diese zu verstehen, sei eine Herausforderung innerhalb der vielen Forschungsgebiete, welche die Wissenschaftliche Nationalpark-Kommission zusammen steuert und managt. Denn Geologe, Biologe und Botaniker sollen sich nicht stören bei ihrer Arbeit im Park. Ein entscheidender Beitrag der Nationalpark-Forschung besteht in der Aufklärung, der Auflösung alter Mythen, welche Wildtieren über Jahrhunderte geschadet haben und immer noch schaden. Als 1990 die ausgerotteten Bartgeier im Nationalpark ausgesetzt wurden, wehrte sich der Bündner Bauernverband. Der Bartgeier habe es auf die Lämmer abgesehen. Ein völliger Unsinn, inzwischen weiss jedes Kind, dass der Geier keine Lämmer schlägt, sondern gierig auf Aas ist. Dafür brauchte es allerdings hieb- und stichfeste Argumente der Wissenschafter. «Die Geierfrage beschäftigt uns heute auch in der Zentralschweiz und trotz aller Aufklärung, und zwanzigjähriger Erfahrung gibt es dort noch Leute, die skeptisch sind», sagt Allgöwer. Unschuldiger Tannenhäher Der Tannenhäher: Einst zu Unrecht gejagt, heute Logo des Schweizerischen Nationalparks. Vortragsreihe Natur pur – gemanagte Natur Seit 100 Jahren darf sich die Natur im Schweizerischen Nationalpark in Zernez frei ausbreiten. Der Weg zur «Urnatur» ist noch nicht abgeschlossen. Die St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft zeigt in einer Vortragsreihe viele Aspekte aus der ParkForschung. 26. Februar: Forschung und Management im Schweizeri- schen Nationalpark – ein starkes Team. Britta Allgöwer, Direktorin Natur-Museum Luzern. 12. März: Rückkehr der Grossraubtiere in die Schweiz – Wissenschaft zwischen Emotionen und Politik. Urs Breitenmoser, Institut für Veterinär-Virologie Uni Bern. 26. März: Wozu forschen im Naturpark: Naturforschungspark Schwägalp / Säntis und weitere. Robert Meier, Arnal, Herisau. 9. April: Tektonikarena Sardona. David Imper. 30. April: Wildnispark Sihlwald – NON-Management der Natur in Stadtnähe. Isabelle Roth. 14. Mai: Veränderungsprozesse erfolgreich managen – das Modell Unesco Biosphäre Entlebuch. Theo Schnider. Vorträge jeweils mittwochs um 20.15 Uhr im Hauptgebäude der Universität St. Gallen Kopfschütteln löst heute ein weiteres Beispiel auf. Bis in die späten 1950er-Jahre hinein wurde der Tannenhäher in Graubünden als Feind der Arve betrachtet. «Man glaubte, er fresse der Arve die Samen weg. Er frisst sie zwar, aber er versteckt sie auch und findet nicht alle Samen. So trägt der Tannenhäher sogar zur Verbreitung der Arven bei», erzählt die Direktorin des Luzerner Natur-Museums. Dank der Forschungserkenntnisse wurde 1961 für den Vogel ein Abschussverbot erwirkt – heute ist der Tannenhäher das sinnbildliche Logo des Nationalparks. Dank der Forschung in einem Schutzgebiet fand der Tannenhäher seine Ruhe und der Bartgeier nach seiner Aussetzung einen geschützten Ort, an dem er sich ungestört entwickeln konnte. Vielleicht hilft die Forschung auch mal dem Wolf. Angst um die MonarchfalterRiesenschwärme Riesenschwärme herrlicher Schmetterlinge fliegen jedes Jahr aus den USA und Kanada in ihre Winterquartiere nach Mexiko. Damit könnte es bald vorbei sein, fürchtet der WWF Deutschland. Der Bestand der bunten Amerikanischen Monarchfalter ist drastisch geschrumpft. Im Herbst fliegen gewöhnlich Abermillionen Monarchfalter (Danaus plexippus) aus Kanada und den USA in ihre warmen Winterquartiere im bewaldeten Hochland von Zentralmexiko. Dabei legen sie in mehreren Generationen mehr als 4000 Kilometer zurück. Wie genau die Schmetterlinge ihr Ziel finden, ist nach wie vor nicht genau geklärt. Seit Beginn der Zählungen 1993 hätten noch nie so wenige Falter Mexiko erreicht, sagt Volker Homes, Leiter Artenschutz beim WWF Deutschland. Die Zahlen schwankten zwar zwischen einzelnen Jahren – sinken aber in der Tendenz deutlich. Früher sei die Zahl der federleichten Falter so gewaltig gewesen, dass sich Äste von Kiefern, Tannen und Zypressen unter ihrem Gewicht bogen. Im Winter 2010/11 fanden Umweltschützer in Zentralmexiko nur noch gut vier Hektar mit Monarchfalter-Kolonien. Im Jahr danach waren es noch knapp 1,2 Hektar. In diesem Winter waren es sogar nur noch 0,67 Hektar. Tödliche Pestizide Der WWF macht vor allem die intensive Landwirtschaft für den Rückgang verantwortlich. In den USA und Kanada, wo die Falter im Sommer leben, seien viele Brachflächen in Ackermonokulturen umgewandelt worden. Seidenpflanzen, die Hauptnahrung der Raupen, würden durch die dabei verwendeten Pestizide zurückgedrängt. «Wir brauchen auch auf den Äckern Rückzugsräume für wildlebende Tiere und Pflanzen, sonst gehen bei vielen Arten bald die Lichter aus», sagt Homes. Die tierische Massenmigration habe in Mexiko auch eine kulturelle Bedeutung, so der WWF: Für die Mexikaner symbolisiere sie die Rückkehr der verstorbenen Seelen und werde ausgiebig gefeiert. (sda) STERNENHIMMEL Arktur, der Bärenhüter und der Frühling Wettermässig ist’s ja gar nie richtig Winter gewesen, astronomisch natürlich schon. Nun naht aber mit der Sommerzeit auch am Himmel unübersehbar der Frühling. Mit ihm ein markanter Stern: Arktur im Bootes. Tageslänge: Vom Sonntag, 30. März an gilt die Sommerzeit. Das macht die Sache ein wenig kompliziert. Nur auf dem Papier nämlich verschiebt sich der Sonnenaufgang von 7.02 Uhr am 1. nach 5.58 Uhr am 31. März. Denn Ende März ist bereits eine Stunde zu addieren. Dasselbe gilt für Sonnenuntergang. Die Sonne geht am 1. um 18.05 Uhr unter, am 31. um 19.50 Uhr – allerdings gemäss Sommerzeit. Mondlauf: Wer sich früh auf den Weg macht, kann die schmale Sichel des Mondes im Osten noch sehen. Der März wird mit dem Neumond beginnen, dann geht es aufwärts, über das Erste Viertel (8. März) zum Vollmond (16.), bevor die Leuchtkräfte des Erdtrabanten wieder schwinden: Über das Letzte Viertel (24.) zum Neumond (30. März). Planeten: Schaut man zur sogenannten Standardbeobachtungszeit – 23 Uhr am 1., 22 Uhr am 15. und 21 Uhr (oder 22 Uhr Sommerzeit) am 31. März – gen Himmel, so bekommt man einiges zu sehen. Im Südwesten steht der Planet Jupiter im Sternbild Zwillinge, im Osten ist gerade Mars mit dem Sternbild Jungfrau in unser Blickfeld getreten. Fehlen noch Venus und Saturn, die aber noch auftauchen werden. Ein guter Planetenmonat also. Venus ist strahlender Morgenstern, sie wandert vom Sternbild Schütze in den Steinbock und geht am 1. um 4.53 Uhr auf, zu Monatsende dann um 4.28 Uhr (oder 5.28 Uhr Sommerzeit). Mars erscheint am 1. um 22.03 Uhr über dem Horizont, am 31. dann schon um 19.34 Uhr (oder 20.34 Uhr Sommerzeit). An Helligkeit legt Mars kräftig zu, er übertrifft die hellen Sterne Wega, Arktur und Spica sowie Antares. Noch deutlich heller strahlt Jupiter. Wenn die noch hellere Venus auftaucht, hat er seinen Platz schon geräumt. Sternenhimmel: Wenn es auf die Leuchtkraft ankäme, hätten die Wintersternbilder weiter das Sagen. Zum Beispiel der auffällige Orion im Westen. Von Osten her zeigen sich aber schon die Boten des Frühlings. Der Löwe steht zur Standardbeobachtungszeit schon im Süden, weiter östlich rücken Jungfrau und – im Nordosten – Bootes nach. Der Bärenhüter…: Der Name Bootes kommt vom griechischen Wort für «pflügen», das seinerseits mit «Rind» zu tun hat. Wörtlich bedeutet Bootes deshalb «Ochsentreiber» – zumindest für die alten Römer, die im Grossen Wagen sieben Dreschochsen zu erkennen glaubten. Für die Griechen war dies indes das Hinterteil der Grossen Bärin, so nannten sie den Bootes auch Arktophylax, zu Deutsch: Bärenhüter. Das Sternbild Bootes und sein heller Hauptstern Arktur. …und sein hellster Stern: Arktur, des Bärenhüters Hauptstern, hat eine ruhmreiche Geschichte. Ihn hat man im Jahr 1635 als ersten Stern am hellen Tag mit dem Fernrohr beobachtet. Angesichts seiner Leuchtkraft erstaunt dieser Rekord nicht. Achtzig Jahre später dann stellte der Astronom Edmund Halley fest, dass Arktur nicht mehr dort war, wo ihn im Altertum Ptolemäus beobachtet hatte. Noch eine Auffälligkeit also. Gemeinsam mit 52 anderen Sternen folgt Arktur einem besonderen Weg um den Mittelpunkt unserer Galaxie – und von uns weg. In einer halben Million Jahre werden wir ihn von blossem Auge nicht mehr erkennen können. Noch aber leuchtet Arktur mit enormer Kraft. Er ist ein sogenannter roter Riese, zwar nicht besonders heiss, dafür aber gross. Seine Strahlen gehen von einer Kugel aus, in die 25 Milliarden Erden hineinpassen würden. Weshalb Arktur der zweithellste Stern in unseren Breiten ist. Rolf App