Peter Schäfer Zum Buch von Daniel Boyarin: The Jewish Gospels

Werbung

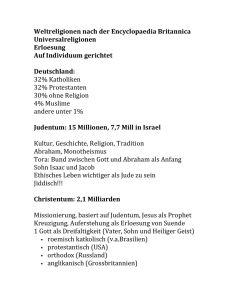

2012-2_Schäfer Peter Schäfer Zum Buch von Daniel Boyarin: The Jewish Gospels: The Story of the Jewish Christ [i] ♦ Peter Schäfer ist Perelman Professor of Jewish Studies und Professor of Religion an der Universität Princeton. Sein jüngstes Buch ist The Jewish Jesus: HowJudaism and Christianity Shaped Each Other (Princeton University Press, 2012). Dass der historische Jesus Jude war, dass seine Jünger Juden waren und dass die Evangelien und die Briefe des Apostels Paulus fest im Judentum des 1. Jahrhunderts n. Chr. verankerte jüdische Schriften sind, all dies ist beinahe zu einem Allgemeinplatz geworden. Nach langen und erbitterten Kämpfen hat diese Tatsache nicht nur unter den Historikern des antiken Judentums Fuß gefasst, sondern sogar unter den engagiertesten christlichen Theologen und auch in jener alten und einflussreichen neutestamentlichen Schule, die versucht hat, die neue Botschaft des Neuen Testaments weniger einem jüdischen und mehr einem hellenistischen Hintergrund zuzuweisen. In der Tat ist das Pendel weit in die andere Richtung ausgeschlagen: Die Gelehrten übertreffen einander darin nachzuweisen, dass Jesus und das Neue Testament fest auf jüdischem Boden stehen, und zu behaupten, dass nichts in Jesu Botschaft, wie sie im Neuen Testament ihren Niederschlag gefunden hat, die Grenzen dessen überschreite, was man im Rahmen des Judentums seiner Zeit erwarten kann. Die jüngste Stimme in diesem Chor ist Daniel Boyarin. Sein neues Buch hat einen etwas irreführenden Titel: The Jewish Gospels; denn niemand bezweifelt, dass die Evangelien jüdisch sind. Aber im Untertitel, The Story of the Jewish Christ, macht er deutlich, worum es ihm eigentlich geht: um nichts weniger als die mit viel Getöse vorgetragene Behauptung, dass die Entwicklung der Christologie im Neuen Testament und in 1 / 13 2012-2_Schäfer der Alten Kirche – das heißt die Lehre, dass Jesus wesenhaft göttlich und menschlich ist, der gottmenschliche Messias und Sohn seines Vaters im Himmel – tief in der vor neutestamentlichen jüdischen Tradition verwurzelt sei. Theologen nennen ein solches Denken „binitarisch“, das ist die Vorstellung von zwei wesensgleichen und gleich mächtigen göttlichen Personen, meist einem „älteren“ und einem „jüngeren“ Gott (oder Vater und Sohn). Aber Boyarin begnügt sich nicht mit dieser beachtlichen These. Er lässt sich sogar zu der Aussage hinreißen, dass es selbst das, was die Theologen Trinität nennen (die Lehre von drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist), schon geraume Zeit vor Jesu Erscheinen im Judentum gegeben habe. Es lohnt, diese noch kühnere Behauptung wörtlich zu zitieren: Die Vorstellungen von der Trinität und der Inkarnation sind – jedenfalls im Ansatz – bereits unter gläubigen Juden zu finden, und zwar lange, bevor Jesus auftrat, um diese theologischen Ideen sozusagen in sich selbst Fleisch werden zu lassen und seine Berufung zum Messias anzunehmen. Jack Miles zitiert diesen Satz in seinem überschwänglichen Vorwort zu Boyarins Buch voller Ehrfurcht und schreibt dazu: „Die Trinität ein jüdischer Gedanke? Die Inkarnation ein jüdischer Gedanke? Allerdings! Und wem solche Überlegungen undenkbar scheinen, kann ich nur dringend raten weiterzulesen.“ Ich habe weitergelesen. Glücklicherweise kommt Boyarin nicht mehr auf den Heiligen Geist und die Trinitätsthese zurück und konzentriert sich stattdessen auf die binitarische Vorstellung zweier göttlicher Mächte als festen Bestandteil der vorchristlichen jüdischen Tradition. Ich muss vorneweg sagen, dass für den mit der Forschung vertrauten Leser diese Überlegung keine weltbewegende Neuerung ist. Man denkt an die Weisheits- und Logostraditionen, insbesondere die präexistente Weisheit im biblischen Sprüchebuch und in der nachbiblischen Weisheit Salomos, oder an bestimmte Texte aus der Qumrangemeinde, darunter vor allem den sogenannten Selbstverherrlichungshymnus, dessen Held – in den Rang der Engel im Himmel und sogar über sie erhoben – von Israel Knohl als direkter Vorläufer Jesu beschrieben worden ist; [ii] und man denkt an Philos subtile Spekulationen über den Logos, der für ihn mit der intelligiblen Welt identisch war, als dem älteren und über die mit der wahrnehmbaren Welt unserer Sinne identischen Weisheit als dem jüngeren Sohn Gottes; ferner an das sogenannte Gebet Josephs, das Origenes zitiert und das ins 1. Jahrhundert n. Chr. datiert wird, dem zufolge der Erzengel Jakob-Israel vor dem Werk der Schöpfung erschaffen wurde, als „Erstgeborener alles Lebendigen“ bezeichnet wird und auf die Erde hinabgestiegen ist. 2 / 13 2012-2_Schäfer Jonathan Z. Smith, der eine englische Übersetzung dieser Schrift vorgelegt hat, fasst deren theologische Bedeutung treffend zusammen: „Eher scheint es so zu sein, dass die Christen bereits vorliegende jüdische Terminologie aufgegriffen haben, als dass die Juden christologische Titel nachgeahmt hätten.“ [iii] Man würde erwarten, dass sich Boyarin auf diese und ähnliche Traditionen stürzen und an der wachsenden Forschungsliteratur über dieses wichtige Thema beteiligen würde. Aber er macht nichts dergleichen. Er erwähnt noch nicht einmal die relevante Literatur. Stattdessen tut er so, als habe er das Rad neu erfunden, und nimmt für sich in Anspruch, die binitarische Theologie des vorchristlichen Judentums entdeckt zu haben. Entscheidend dafür ist das erste Kapitel, das die Grundlage offenlegt, auf der das ganze Buch beruht, dass sich nämlich paradoxerweise die Bezeichnung „Sohn Gottes“ auf den Messias als einen menschlichen König beziehe, während mit „Menschensohn“ – entgegen allem, was die meisten Christen glauben – der göttliche Erlöser gemeint sei, das heißt die göttliche Herkunft des Messias. Dies ist eine atemberaubende Hypothese. Was den Gottessohn betrifft, begnügt Boyarin sich mit dem (zutreffenden) Hinweis auf einige Bibeltexte, denen zufolge der Messias der davidische König Israels, also eindeutig eine menschliche Gestalt ist. Aber mit einem Federstrich wischt Boyarin all jene vorchristlichen jüdischen Traditionen weg, in denen der Sohn Gottes viel mehr meint als bloß einen menschlichen König, ganz zu schweigen von den neutestamentlichen Texten – insbesondere in den Paulusbriefen –, die von Jesus als dem göttlichen Sohn Gottes sprechen. Typisch für Letztere ist die Erklärung, mit der Paulus seinen Brief an die Römer eröffnet und die vermutlich auf eine ältere, vorpaulinische Formel zurückgeht: „das Evangelium … bezüglich seines [Gottes] Sohnes, der von David abstammte nach dem Fleisch und als Gottessohn eingesetzt wurde in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, unsern Herrn Jesus Christus“ (Röm 1,3f.). Oder der schöne Hymnus im Philipperbrief, wo es von Jesus heißt: Obwohl er in der Gestalt Gottes war, hielt er nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm die Gestalt eines Dieners/Sklaven an, geboren in der Gleichheit der Menschen. (Phil 2,6f.) Oder der Hebräerbrief, der gezielt mit der jüdischen Weisheitstradition spielt, wie sie im Buch der Sprüche und in der Weisheit Salomos erhalten ist: 3 / 13 2012-2_Schäfer Er [Jesus] ist der Abglanz seiner [Gottes] Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens; er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Als er die Reinigung von den Sünden bewirkte, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. (Hebr 1,3f.) Alle relevanten vorchristlichen jüdischen wie auch die neutestamentlichen Quellen sind exemplarisch dargestellt und analysiert von Martin Hengel in seinem bahnbrechenden Buch De r Sohn Gottes: Die Entstehung der Christologie und die jüdisch-hellenistische Religionsgeschichte , das in vielen Ausgaben und Sprachen erschienen ist. [iv] Boyarin scheint es nicht zu kennen. Was den Menschensohn als eine göttliche Gestalt betrifft, ist Boyarins wichtigster Beleg die berühmte Vision vom Hochbetagten und dem „Menschengleichen“ (dem „Menschensohn“) im biblischen Danielbuch, dem Herrschaft, Würde und Königtum für alle Zeit übergeben werden. Diese Vision bildet das Zentrum von Boyarins Argumentation; wir müssen uns daher näher mit ihr befassen. Der Text der Vision lautet: Ich sah immer noch hin, bis Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte Platz nahm. Sein Gewand war weiß wie Schnee, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. 4 / 13 2012-2_Schäfer Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz und die Bücher wurden aufgeschlagen. […] Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden übergeben Herrschaft, Würde und Königtum, alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Königtum geht niemals unter. (Dan 7,9f.13f.) Da uns Daniel berichtet, dass, obwohl „Throne [Plural!] aufgestellt wurden“, nur der Hochbetagte (also Gott) Platz nahm, müssen wir Boyarin zufolge schließen, dass der zweite Thron für den Menschensohn als eine zweite göttliche Person (in menschlicher Gestalt) reserviert war, einen jüngeren Gott, der neben dem Hochbetagten als dem älteren Gott im Himmel inthronisiert wurde. Mit dieser Zusammenfassung des Danieltextes gelangt Boyarin zum gewünschten Resultat, nämlich der These, dass Daniels Menschensohn der jüdische Vorläufer Jesu Christi – lange vor dessen Geburt – sei, der gottmenschliche Messias, „ein Abbild, ein Gott, der wie ein Mensch aussieht“. Diese zwei Gottheiten, so versichert uns Boyarin, seien „schließlich zu den ersten beiden Personen der Trinität geworden“. 5 / 13 2012-2_Schäfer Nicht so schnell! Eine solche Interpretation des Danieltextes – die natürlich von Rabbi Aqivas Exegese dieses Abschnitts im Babylonischen Talmud inspiriert ist [v] – ist alles andere als selbstverständlich. Erstens übergeht die Annahme, dass es bei Daniel zwei Throne gebe, einen für den älteren und einen für den jüngeren Gott, die Tatsache, dass Daniel von einer unbezifferten Mehrzahl von „Thronen“ spricht, nicht von genau zwei. Der wahrscheinlichste Kandidat für diejenigen, die – neben dem Hochbetagten – auf diesen Thronen Platz nehmen, ist der himmlische Gerichtshof, der zu Gericht sitzt und im Danieltext ausdrücklich erwähnt wird. Zweitens, und das ist noch wichtiger, kann Boyarin nicht umhin, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Deutung von Daniels Vision, die im Danielbuch selbst von einem Engel geliefert wird, sich mit seiner eigenen Interpretation nicht gut verträgt. Hier folgt der Schluss der Auslegung des Engels: Danach wird der Gerichtshof zusammentreten; dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Königtum und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden; deren Königtum wird ein ewiges Königtum sein, und alle Mächte werden ihnen dienen und gehorchen. (Dan 7,26f.) 6 / 13 2012-2_Schäfer Diese Deutung durch den Engel liefert den historischen Hintergrund der Vision: Das Urteil des Gerichtshofs mündet darin, dass dem gnadenlosen Seleukidenkönig Antiochus iv. Epiphanes die Macht genommen und als ein immerwährendes Königtum dem Volk Israel (den „Heiligen des Höchsten“) übergeben wird. Worum es hier in Daniel 7 also geht, ist die konkrete historische Situation nach 175 v. Chr. mit der seleukidischen Unterdrückung der Juden und der makkabäischen Erhebung gegen sie, und die Frage nach der Identität des Menschensohns muss vor diesem historischen Hintergrund beantwortet werden. Boyarin weist – ganz zu Recht, wie mir scheint – die Möglichkeit zurück, dass der Menschensohn eine kollektive irdische Gestalt ist, nämlich das Volk Israel, aber er geht nicht ernsthaft auf die viel wahrscheinlichere Alternative ein, dass es sich bei dem Menschensohn um den Erzengel Michael handelt, der Israel im Himmel repräsentiert. (Um genau zu sein, erwähnt Boyarin diese Möglichkeit in einer Endnote, erklärt aber kurz und bündig, dass er gleichwohl seine eigene Deutung bevorzugt.) Dieser Sichtweise zufolge, die von vielen Forschern favorisiert wird, antizipiert die Vision vom Hochbetagten und vom Menschensohn, was bald auf Erden geschehen wird: Michael als Israels Schutzengel werden Macht und Königtum im Himmel gegeben als Vorspiel zu der Macht und dem Königtum, die dem Volk Israel auf Erden übergeben werden – was in der Auslegung der Vision ausdrücklich erwähnt wird –, wenn die Makkabäer den Seleukidenkönig endgültig besiegt und sein Reich des Bösen zerstört haben. Dass der Verfasser des Danielbuches die Vision in diesem Sinne versteht, ist unzweifelhaft. Aber Boyarin weist diese Interpretation als eine vom Autor des Danielbuches erfundene Allegorie entschieden zurück, mit der dieser „das alte Zeugnis für einen mehr-als-einzigen Gott unterdrücken wollte“. Daraus folgert er, dass „der theologische Streit, von dem wir glauben, er sei einer zwischen Juden und Christen, lange vor Jesus bereits innerhalb des Judentums geführt wurde“. Diese Schlussfolgerung lässt den kundigen Leser ratlos zurück, zumal Boyarin im weiteren Verlauf einräumt, dass die ausdrückliche Erwähnung des Volkes Israel in Daniel 7,27 als das Gegenstück zum Menschensohn in Daniel 7,14 seine Deutung, dass das Volk Israel in Wirklichkeit den Menschensohn symbolisiere, unwahrscheinlich macht. Aber er besteht darauf, dass diese Spannung im Kapitel des Danielbuches angelegt sei: Es habe sich ursprünglich auf den Menschensohn als ein göttliches Wesen bezogen, aber der Autor/Redaktor des Buches habe versucht, diese ursprüngliche Bedeutung zu unterdrücken. Boyarin geht sogar so weit zu behaupten, dass dieser gottmenschliche Menschensohn Daniels „den Christus Jesus“ vorabbilde, ja, mit ihm identisch sei, „der dementsprechend dem Bösen für eine festgesetzte Zeitspanne übergeben wird“. Mit letzterem spielt er auf Dan 7,25 an – „und sie werden in seine Hände übergeben eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit“ – und behauptet, dass „sie“ sich nicht auf das Volk Israel beziehe, wie eine wörtliche Lektüre des Textes nahelegt, sondern auf den Menschensohn und dass sogar Jesu Auferstehung nach 7 / 13 2012-2_Schäfer drei Tagen möglicherweise aus einem buchstäblichen Verständnis dieses Abschnitts bei Daniel hervorgegangen sei. Den Kirchenvätern hätte eine solche Exegese sicher gefallen, und es sollte mich nicht wundern, wenn sie sich irgendwo in ihren umfangreichen Werken finden ließe. Aber die Belege, die Boyarin für sein spezielles Verständnis von Daniel 7 beibringt – in klarem Widerspruch zum Bibeltext –, sind ziemlich fragwürdig. Um die göttliche Natur des Menschensohnes zu beweisen, macht er zunächst darauf aufmerksam, dass Wolken in der Hebräischen Bibel ein geläufiges Attribut göttlicher Erscheinungen (Theophanien) sind und das Kommen des Menschensohnes auf den Wolken des Himmels ihn folglich zu einem göttlichen Wesen erhebe. Es stimmt, dass die Wolken ein Gottesattribut sind, wie besonders im Buch Exodus deutlich wird, aber der Satz „kam mit den Wolken des Himmels“ in Dan 7,13 (auf Aramäisch, nicht auf Hebräisch!) ist singulär, und nichts hindert uns anzunehmen, dass das späte Danielbuch auf den Erzengel Michael ein Attribut überträgt, das in älteren Teilen der Bibel Gott vorbehalten ist. Das macht ihn noch nicht zu einem göttlichen Wesen und schon gar nicht zu einem zweiten Gott. Des Weiteren beschwört Boyarin die kanaanäischen Götter El und Baal herauf, den alten Himmelsgott und seinen jüngeren Gefährten, die die Bibel – nicht immer erfolgreich – in einen Gott zu verschmelzen versuchte, um ihr Ideal eines strikten Monotheismus durchzusetzen. In der Hebräischen Bibel, behauptet Boyarin, findet sich also die Vorstellung einer Dualität innerhalb Gottes. Geschenkt – niemand würde ihm hier widersprechen wollen: Diese Dualität war etwas, was die biblischen Autoren vorfanden und nicht zu bekräftigen, sondern zu überwinden trachteten. Aber wenn man mit einem solch weit gefassten Verständnis von Ursprung und Entwicklungslinien operiert wie Boyarin, könnte man beinahe alles, was später im Christentum erscheint, auf die Hebräische Bibel zurückführen. Dies ist mehr oder weniger alles, was Boyarins Buch zur Unterstützung seiner fragwürdigen These zu bieten hat. Das lange Kapitel über den Menschensohn in den Bilderreden des 1. Henochbuches und im 4. Esrabuch fügt nicht viel Neues hinzu, sondern baut auf der anfechtbaren Lesung von Daniel 7 auf. Jedenfalls ist schon längst festgestellt worden, dass der Menschensohn der Bilderreden offensichtlich eine Hauptquelle für die neutestamentliche Menschensohnvorstellung ist. Und dann ist da noch das Kapitel mit der Überschrift „Jesus lebte koscher“, das eine neue Interpretation der Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern über das Essen mit unreinen Händen bietet. Boyarin behauptet, Markus beziehe sich nicht auf die Speisegesetze (kashrut), sondern auf Reinheitsvorschriften, die die Pharisäer ihren Glaubensgenossen auferlegen wollten, und dass Jesus nicht gegen eine koschere Lebensführung als solche polemisierte, sondern gegen diese pharisäischen Neuerungen. Kein seriöser Neutestamentler würde den ersten Teil des Arguments bezweifeln (Jesus wollte die Speisegesetze nicht abschaffen), und der zweite Teil (Jesus setzte sich mit dem pharisäischen Konzept ritueller Reinheit auseinander) verdankt sich ganz dem Werk des jungen israelischen 8 / 13 2012-2_Schäfer Forschers Yair Furstenberg. [vi] Boyarin schließt sein Buch mit dem Kapitel „Der leidende Christus als ein Midrasch zum Danielbuch“. Im Wesentlichen behauptet er dort, dass Jesu stellvertretendes Leiden und sein stellvertretender Tod nicht nur vom leidenden Gottesknecht in Jesaja 53 geprägt sind – davon kann man ausgehen –, sondern auch von (Boyarins eigenwilliger Deutung von) Daniels Vision. Die Erwartung eines leidenden und sterbenden Messias soll unter den Rabbinen weit verbreitet gewesen sein. Boyarin stützt sich für diese Behauptung hauptsächlich auf einen einzigen Abschnitt im Jerusalemer Talmud, der sich auf die Trauer über den Tod des Messias bezieht (Boyarins Lesart dieses Textes ist keineswegs so unstrittig, wie er vorgibt), auf die bekannte Passage im Babylonischen Talmud über den Aussätzigen aus dem Hause Davids (wo Jesaja 53 zitiert wird) und auf eine weitere Stelle, die nur in Raimundo Martinis mittelalterlichem Pugio Fidei erhalten ist und die vielleicht (vielleicht aber auch nicht) auf einen Midrasch aus dem 4. Jahrhundert zurückgeht. Viel ist das nicht. Was noch schlimmer ist: Boyarin ignoriert völlig den wichtigsten Beleg für ein stellvertretendes Leiden des Messias Ephraim, den das rabbinische Judentum zu bieten hat, nämlich den Midrasch Pesiqta Rabbati , wo die Vorstellung eines stellvertretenden Sühneleidens des Messias in die jüdische Tradition zurückkehrt. Diese Texte sind in der jüngeren Forschung eingehend erörtert worden. Dabei hat man die Auffassung vertreten, dass sie höchstwahrscheinlich in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts n. Chr. zu datieren und wohl eine späte Reaktion auf die christliche Inanspruchnahme des stellvertretenden Leidens des Messias Jesus sind. Trifft diese Interpretation zu, dann gibt es eindeutig nicht die eine einzige, ununterbrochene Traditionslinie von Jesaja 53 über (ausgerechnet!) Daniel 7 zum Neuen Testament und zur anschließenden rabbinischen Literatur . Vielmehr begegnen wir hier der rabbinischen Wiederaneignung eines Themas, das, fest in der Hebräischen Bibel verankert, vom neutestamentlichen Jesus usurpiert und deshalb von den meisten Rabbinen weitgehend ignoriert oder besser unterdrückt wurde, um erst später wieder in bestimmte Strömungen des rabbinischen Judentums zurückzukehren. Boyarins Buch hinterlässt den Leser irritiert und betrübt. Es hat kaum etwas Neues zu bieten – und was neu zu sein scheint, ist äußerst spekulativ und in höchstem Maße idiosynkratisch. Selbst wenn man es an seinen löblichen Absichten bemisst – dogmatische Verteidiger der schlechthinnigen Einzigartigkeit von Christentum oder Judentum eines Besseren zu belehren –, ist es eine Enttäuschung. Wie der junge Talmudprofessor in dem preisgekrönten israelischen Kinofilm Footnote (Hearat Shulayim) zu seiner glücklosen Studentin sagt: „Es gibt viele richtige und neue Aspekte in Ihrer Arbeit – nur, was daran neu ist, ist nicht richtig, und was richtig ist, ist 9 / 13 2012-2_Schäfer nicht neu.“ Indem er darauf besteht, dass einige christliche Schlüsselkonzepte im vorchristlichen Judentum des Zweiten Tempels zu finden sind, hat Boyarin ein enorm wichtiges und umstrittenes Thema aufgegriffen, auch wenn er mit seiner verengten und fehlgeleiteten Fokussierung auf das Danielbuch und die sich daran anschließende Menschensohntradition die Gelegenheit versäumt hat, diese Diskussion in verantwortungsvoller Weise für ein breiteres Publikum zu öffnen. Aber warum – einmal abgesehen davon, dass es in der Forschung um Wahrheit und Stringenz der Auslegung geht – ist das so wichtig? Weil diese gelehrten Debatten wichtige Auswirkungen haben. In erster Linie gehört dazu die Einsicht, dass das Judentum des Zweiten Tempels ein wesentlich komplexeres und facettenreicheres Geflecht von Vorstellungen und Konzepten zu bieten hat, als viele Christen und Juden heutzutage anzuerkennen bereit sind. Die verschiedenen jüdischen Quellen und Schulen (einige unter ihnen fälschlich als „Sekten“ bezeichnet), die durch die späten Bücher der Hebräischen Bibel, die Apokryphen und Pseudepigraphen, die Schriftrollen vom Toten Meer, durch Philo und auch das Neue Testament repräsentiert werden, überschneiden sich, stehen auch oft in Konkurrenz zueinander, sind aber immer legitime Teile dieser fruchtbaren geistigen Kultur. Ferner wurde nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 n. Chr. ein Prozess in Gang gesetzt, in dem es darum ging, Bilanz zu ziehen und eine Art „normatives Judentum“ herauszukristallisieren, das definieren sollte, was dazugehört und was nicht. Dabei wurden Strömungen und Richtungen ausgeschieden, die als unliebsam oder gefährlich galten. Anders ausgedrückt nahm in dieser Zeit das Bemühen, Linien zu ziehen und Grenzen zwischen „Orthodoxie“ und „Häresie“ festzulegen, an Dynamik zu. Ganz ohne Zweifel war das Christentum, das zunächst als eine jüdische Gruppierung unter anderen in Erscheinung trat, ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses in dem Bestreben, sich innerhalb dieses hoch komplexen Machtspiels konkurrierender Denkschulen zu definieren. Dank der sogenannten gnostischen Schriften, die bei Nag Hammadi entdeckt wurden, haben wir heute ein viel genaueres Bild davon, was mit diesem Machtkampf verbunden war und welche Arten von „Häresien“ ausgeschieden wurden. Dasselbe gilt für das, was schließlich zum rabbinischen Judentum, der letztlich siegreichen Form des Judentums nach dem Ende des Zweiten Tempels, werden sollte. Auch von seiner Entstehung und Entwicklung haben wir – nicht dank neuer Textfunde, sondern aufgrund sorgfältigerer, unvoreingenommenerer Forschungsarbeit – heute ein viel klareres Bild. So hat sich etwa gezeigt, dass die alte binitarische Vorstellung zweier göttlicher Personen, die sich im Judentum des Zweiten Tempels ankündigte und vom Neuen Testament aufgegriffen wurde, in bestimmten Kreisen des rabbinischen Judentums weiterlebte, trotz ihrer immer mehr verfeinerten Ausformulierung in der christlichen Theologie mit ihrem Höhepunkt in der Trinitätslehre. Das bekannteste Beispiel dafür, dass sich das rabbinische Judentum im 10 / 13 2012-2_Schäfer innerjüdischen Diskurs weiterhin mit binitarischen Ideen auseinandersetzte (und sie bekämpfte), ist die Erhöhung Henochs, des Patriarchen aus der Zeit vor der Sintflut, zum obersten Engel Metatron, der im Himmel neben Gott thront und den Titel „Kleiner Gott“ erhält. Dies ist eine Vorstellung, die direkt aus dem neutestamentlichen Drehbuch zu stammen scheint. Forscher haben lange Zeit versucht, solche Konzepte als Produkte einiger verrückter Häretiker abzutun oder sie zumindest an den äußersten Rand des normativen Judentums zu drängen. In der neueren Forschung ist allerdings zunehmend deutlich geworden, dass sie von bestimmten Rabbinen durchaus ernst genommen und umso heftiger von denen attackiert wurden, die schließlich die dominante Form des Judentums bilden würden. Aber es bleibt eine unbestreitbare Tatsache, dass diese Diskussion innerhalb des rabbinischen Judentums geführt wurde. Damit drängt sich eine Schlussfolgerung auf: Wenn wir – aus der Sicht der Geschichtswissenschaft – „Judentum“ und „Christentum“ in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten charakterisieren wollen, müssen wir uns von der dogmatischen Fixierung auf zwei festgefügte Religionen fernhalten, von denen die eine durch ihren schlussendlichen Triumph über das Judentum definiert ist, nachdem sie zur Religion des christlichen Staates geworden war (mit all den schrecklichen Konsequenzen für die Juden), und die andere durch den Sieg der Rabbinen über ihre inneren und äußeren Gegner. Wenn wir dazu bereit sind, werden wir entdecken, dass es in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung nicht die eine Linie oder den einen Punkt gibt, die oder der ein für alle Mal zwischen Judentum und Christentum unterschieden hätte. Es gibt mehrere Linien und mehrere Punkte. Die binitarische Vorstellung zweier göttlicher Mächte markiert keine endgültige Trennlinie zwischen den beiden Glaubensweisen, aber die trinitarische Vorstellung dreier göttlicher Mächte tut es offenbar. Das stellvertretende Leiden des Messias oder sogar sein Tod stellt keine unüberschreitbare Grenze dar, aber der Skandal seines Todes am Kreuz, den Paulus so sehr betont, tut es. Was die Auferstehung des toten Erlösers betrifft, so ist Boyarin zuversichtlich, dass auch diese zum vorchristlichen jüdischen Traditionsinventar gehört, aber er bringt keine Belege bei, die seine Sicht stützen würden. Stattdessen weicht er auf die dunkle Aussage aus: „Vielleicht haben seine Jünger ihn [Jesus] als Auferstandenen gesehen, aber dann muss ihnen gewiss ein Narrativ vorgelegen haben, das sie solche Erscheinungen erwarten ließ, und nicht so, dass [P 1] die Erscheinungen zum Entstehen des Narrativs geführt hätten.“ [vii] Für heutige Angehörige beider Religionen mögen solche wissenschaftliche Erkundungen frustrierend sein. Die moderne Erforschung des Neuen Testaments und des rabbinischen Judentums hat eine Reihe von klaren, eindeutigen Unterscheidungen zwischen Judentum und Christentum beseitigt. Aber mit dem Verlust dieser naiven Sichtweise kann für uns – nicht nur 11 / 13 2012-2_Schäfer für uns Forscher, sondern auch für gebildete Juden und Christen – auch ein großer Gewinn verbunden sein: ein neues Verständnis des intellektuellen und spirituellen Potenzials in Judentum und Christentum, bevor sie zu genau definierten, ja sogar gegnerischen Religionen wurden, eine bessere Einschätzung der zentralen Ideen, denen beide anhingen, bevor sie genau diese verwendeten, um sich voneinander abzugrenzen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, was die Dinge später noch komplizierter machte und nicht ohne Ironie ist: Einige dieser „häretischen“ Ideen, die das talmudische Judentum unterdrückte, sollten mit großer Wucht ins Judentum zurückdrängen, und zwar in der Bewegung, die gemeinhin als Kabbala bezeichnet wird. Übersetzung aus dem englischen Original in The New Republic vom 7. Juni 2012, S. 36-39: Dr. Claus-Jürgen Thornton [i] D. Boyarin, The Jewish Gospels. The Story oft he Jewish Christ, New York 2012. [ii] In seinem Buch The Messiah before Jesus: The Suffering Servant of the Dead Sea Scrolls, Berkeley und Los Angeles: University of California Press, 2000, S. 42ff. [iii] Jonathan Z. Smith, „The Prayer of Joseph“, in Religions in Antiquity. Essays in Memory of E. R. Goodenough , Leiden 1968, S. 253-294, hier S. 272. [iv] Ursprünglich Hengels Tübinger Antrittsvorlesung von 1973, veröffentlich als Buch in mehreren Auflagen bei Mohr Siebeck, Tübingen, 1975ff.; vorläufig letzte englische Ausgabe 2007. [v] b Sanhedrin 38b. [vi] Y. Furstenberg, Defilement Penetrating the Body. A New Understanding of Contamination 12 / 13 2012-2_Schäfer in Mark 7.15, in: NTS 54 (2008) 176-200. [P1] Dieser Satz ist leider so holperig bei Boyarin. Wir wissen keine bessere Lösung, ohne in den Duktus einzugreifen! 13 / 13