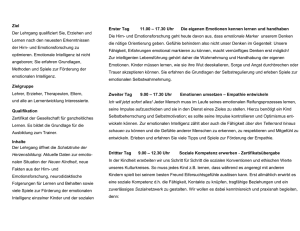

2. Emotionale Prozesse

Werbung