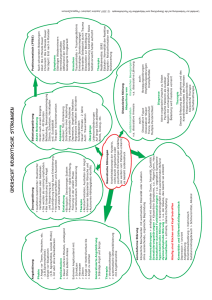

Rotenburger Entwicklungshandbuch

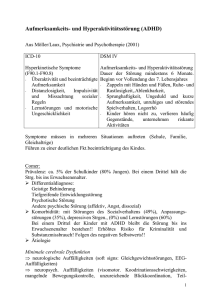

Werbung