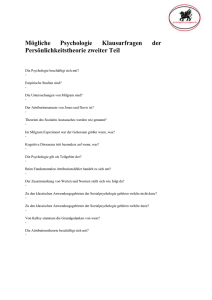

Biologische Psychologie II

Werbung