Skript Psychologie ab KURS 18

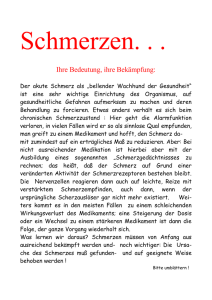

Werbung