Klang erinnern

Werbung

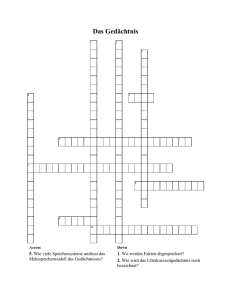

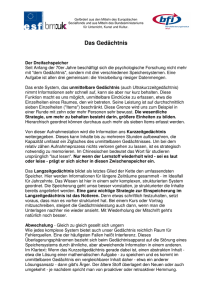

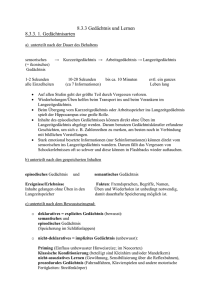

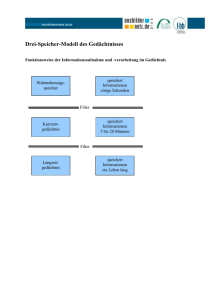

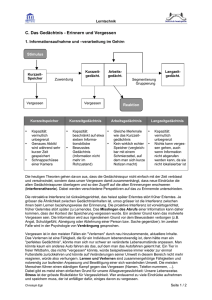

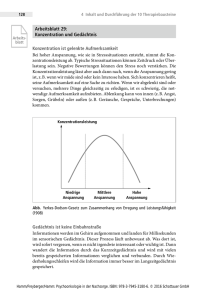

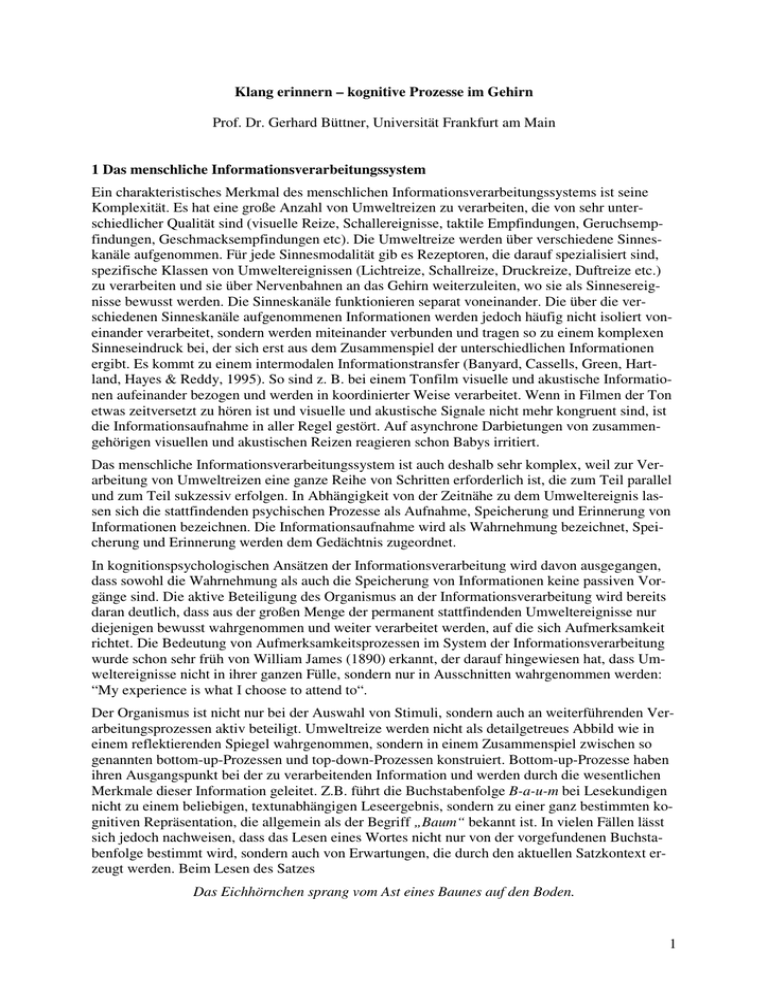

Klang erinnern – kognitive Prozesse im Gehirn Prof. Dr. Gerhard Büttner, Universität Frankfurt am Main 1 Das menschliche Informationsverarbeitungssystem Ein charakteristisches Merkmal des menschlichen Informationsverarbeitungssystems ist seine Komplexität. Es hat eine große Anzahl von Umweltreizen zu verarbeiten, die von sehr unterschiedlicher Qualität sind (visuelle Reize, Schallereignisse, taktile Empfindungen, Geruchsempfindungen, Geschmacksempfindungen etc). Die Umweltreize werden über verschiedene Sinneskanäle aufgenommen. Für jede Sinnesmodalität gib es Rezeptoren, die darauf spezialisiert sind, spezifische Klassen von Umweltereignissen (Lichtreize, Schallreize, Druckreize, Duftreize etc.) zu verarbeiten und sie über Nervenbahnen an das Gehirn weiterzuleiten, wo sie als Sinnesereignisse bewusst werden. Die Sinneskanäle funktionieren separat voneinander. Die über die verschiedenen Sinneskanäle aufgenommenen Informationen werden jedoch häufig nicht isoliert voneinander verarbeitet, sondern werden miteinander verbunden und tragen so zu einem komplexen Sinneseindruck bei, der sich erst aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Informationen ergibt. Es kommt zu einem intermodalen Informationstransfer (Banyard, Cassells, Green, Hartland, Hayes & Reddy, 1995). So sind z. B. bei einem Tonfilm visuelle und akustische Informationen aufeinander bezogen und werden in koordinierter Weise verarbeitet. Wenn in Filmen der Ton etwas zeitversetzt zu hören ist und visuelle und akustische Signale nicht mehr kongruent sind, ist die Informationsaufnahme in aller Regel gestört. Auf asynchrone Darbietungen von zusammengehörigen visuellen und akustischen Reizen reagieren schon Babys irritiert. Das menschliche Informationsverarbeitungssystem ist auch deshalb sehr komplex, weil zur Verarbeitung von Umweltreizen eine ganze Reihe von Schritten erforderlich ist, die zum Teil parallel und zum Teil sukzessiv erfolgen. In Abhängigkeit von der Zeitnähe zu dem Umweltereignis lassen sich die stattfindenden psychischen Prozesse als Aufnahme, Speicherung und Erinnerung von Informationen bezeichnen. Die Informationsaufnahme wird als Wahrnehmung bezeichnet, Speicherung und Erinnerung werden dem Gedächtnis zugeordnet. In kognitionspsychologischen Ansätzen der Informationsverarbeitung wird davon ausgegangen, dass sowohl die Wahrnehmung als auch die Speicherung von Informationen keine passiven Vorgänge sind. Die aktive Beteiligung des Organismus an der Informationsverarbeitung wird bereits daran deutlich, dass aus der großen Menge der permanent stattfindenden Umweltereignisse nur diejenigen bewusst wahrgenommen und weiter verarbeitet werden, auf die sich Aufmerksamkeit richtet. Die Bedeutung von Aufmerksamkeitsprozessen im System der Informationsverarbeitung wurde schon sehr früh von William James (1890) erkannt, der darauf hingewiesen hat, dass Umweltereignisse nicht in ihrer ganzen Fülle, sondern nur in Ausschnitten wahrgenommen werden: “My experience is what I choose to attend to“. Der Organismus ist nicht nur bei der Auswahl von Stimuli, sondern auch an weiterführenden Verarbeitungsprozessen aktiv beteiligt. Umweltreize werden nicht als detailgetreues Abbild wie in einem reflektierenden Spiegel wahrgenommen, sondern in einem Zusammenspiel zwischen so genannten bottom-up-Prozessen und top-down-Prozessen konstruiert. Bottom-up-Prozesse haben ihren Ausgangspunkt bei der zu verarbeitenden Information und werden durch die wesentlichen Merkmale dieser Information geleitet. Z.B. führt die Buchstabenfolge B-a-u-m bei Lesekundigen nicht zu einem beliebigen, textunabhängigen Leseergebnis, sondern zu einer ganz bestimmten kognitiven Repräsentation, die allgemein als der Begriff „Baum“ bekannt ist. In vielen Fällen lässt sich jedoch nachweisen, dass das Lesen eines Wortes nicht nur von der vorgefundenen Buchstabenfolge bestimmt wird, sondern auch von Erwartungen, die durch den aktuellen Satzkontext erzeugt werden. Beim Lesen des Satzes Das Eichhörnchen sprang vom Ast eines Baunes auf den Boden. 1 kann es leicht vorkommen, dass der Druckfehler übersehen wird, weil aufgrund der Erwartungshaltung, die durch den Satzkontext (Eichhörnchen, Ast) erzeugt worden ist, die Buchstabenfolge „Baunes“ als „Baumes“ gelesen wird. Die Aufnahme der Information während des Leseprozesses wurde in diesem Fall durch top-down-Prozesse entscheidend und aktiv mit gesteuert. Informationsaufnahme wird also bereits auf einer sehr elementaren Ebene nicht nur durch externe, sondern auch durch interne Einflussfaktoren geleitet. Die Speicherung von wahrgenommener Information erfolgt im Gedächtnis. In der Gedächtnisforschung werden zeitabhängige von inhaltsabhängigen Modellvorstellungen unterschieden. 1.1 Zeitabhängige Gedächtnismodelle In zeitabhängigen Modellvorstellungen wird das Gedächtnis in Zeitabschnitte unterteilt. Ein einflussreiches Modell dieser Art ist das Mehrspeichermodell von Atkinson & Shiffrin (1968). Das Modell basiert auf der Annahme aus, dass Information nacheinander mehrere Stationen der Verarbeitung durchlaufen muss, bevor sie endgültig im Gedächtnis verankert ist. Die Stationen werden als relativ statische Speicher aufgefasst. Das Modell unterscheidet drei Speicher: das Ultrakurzzeitgedächtnis (auch als sensorisches Register bezeichnet), das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Der Transport von einem Speicher in den nächsten wird durch so genannte Kontrollprozesse gesteuert (z. B. Aufmerksamkeitsprozesse, Wiederholen). Das Mehrspeichermodell des Gedächtnisses ist in Abbildung 1 veranschaulicht. Information aus der Umwelt sensorisches Register Kurzzeitgedächtnis Arbeitsgedächtnis visuell akustisch haptisch Aufmerksamkeit Kontrollprozesse erhaltende Wiederholung elaborierende Wiederholung Langzeitgedächtnis Elaboration Abruf deklarativ episodisch semantisch prozedural Prozesse der Mustererkennung Abbildung 1: Mehrspeichermodell des Gedächtnisses von Atkinson & Shiffrin (1968) Die drei Gedächtnisspeicher sind durch Merkmale der Kapazität und der Speicherdauer charakterisiert. Sensorisches Register: Das Sensorische Register dient der kurzzeitigen Aufnahme von Information, nachdem sie von den Sinnesrezeptoren weitergeleitet worden ist. Es hat eine relativ große Speicherkapazität, aber eine nur sehr begrenzte Speicherdauer von einigen hundert Millisekunden bis wenigen Sekunden. Dem sensorischen Register wird die Aufgabe zugeschrieben, die aufgenommene Information gerade so lange bereit zu halten, bis durch einen Vergleich mit Wissenselementen, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, vertraute Muster erkannt werden können. Mustererkennung ist gleichbedeutend damit, dass der Information im Sensorischen Register eine 2 Bedeutung verliehen werden kann. Die bedeutungshaltige Information ist anschließend im Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis einer weiteren Verarbeitung zugänglich. Kurzzeitgedächtnis: Das Kurzzeitgedächtnis ist weitgehend gleichbedeutend mit einem Zentrum, in dem alle bewussten mentalen Aktivitäten (z.B. Denken, Lesen, Rechnen) stattfinden. Es wird häufig auch als Arbeitsspeicher bezeichnet. Die reine Speicherkapazität umfasst die Anzahl von Informationseinheiten (z.B. aus einer Serie von Ziffern), die aufgenommen und behalten werden kann, wenn keine weiteren Verarbeitungsprozesse stattfinden. Die aktive Verarbeitungskapazität bezieht sich demgegenüber darauf, wie viele Informationseinheiten aufgenommen und in einer spezifischen Weise weiterverarbeitet werden können. Das Kurzzeitgedächtnis stellt einen Engpass der Informationsverarbeitung dar, da seine reine Speicherkapazität bei Erwachsenen lediglich etwa sieben plus/minus zwei Einheiten (so genannte Chunks) beträgt. Die Größe der Chunks, die maximal gebildet werden können, ist variabel und hängt von dem bereits vorhandenen Vorwissen ab. Die Verarbeitungskapazität liegt noch etwas unter der Speicherkapazität und ist abhängig von der Komplexität der geforderten Verarbeitungsprozesse. Die passive Speicherdauer des Kurzzeitgedächtnisses ist auf ca. 30 Sekunden begrenzt. Sie kann jedoch durch einen Kontrollprozess, der als erhaltendes Wiederholen (Rehearsal) bezeichnet wird, aktiv verlängert werden. Erhaltendes Wiederholen ist darauf ausgerichtet, Information während eines kurzen Zeitraums so lange zur Verfügung zu halten, bis sie nicht mehr benötigt wird (z.B. indem eine Tonfolge so lange leise wiederholt wird, bis sie notiert ist). Von der erhaltenden wird die sogenannte elaborierende Wiederholung unterschieden. Sie stellt einen Kontrollprozess dar, der wesentlich dazu beiträgt, dass Information vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis weitertransportiert wird. Elaboration meint Anreicherung der zu lernenden Information mit Bedeutungshaltigkeit, indem zwischen der Information im Kurzzeitgedächtnis und Wissensinhalten, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind, Verbindungen hergestellt werden. Langzeitgedächtnis: Im Langzeitgedächtnis ist sämtliches Wissen einer Person dauerhaft enthalten. Die meisten Gedächtnisforscher gehen davon aus, dass Kapazität und Speicherdauer des Langzeitgedächtnisses potentiell unbegrenzt sind. Wissensinhalte, die dort gespeichert sind, können in das Kurzzeitgedächtnis transferiert werden und stehen dort für weitere Verarbeitungsprozesse zur Verfügung. 1.2 Inhaltsabhängige Gedächtnismodelle Inhaltsabhängige Gedächtnismodelle beziehen sich auf die Struktur des Langzeitgedächtnisses. Die Modelle basieren auf der Annahme, dass das Langzeitgedächtnis keine einheitliche Größe darstellt, sondern mehrere Komponenten umfasst. Tulving (1995) unterscheidet ein deklaratives und ein nicht-deklaratives Gedächtnis. Beide Komponenten sind durch spezifische Formen des Wissens gekennzeichnet und werden noch weiter unterteilt. Das deklarative Gedächtnis enthält Wissen über Sachverhalte. Dieses Wissen wird weiter unterschieden in episodisches und semantisches Wissen. Während episodisches Wissen autobiographisch organisiert ist und eigene Erfahrungen reflektiert (z.B. der Besuch eines Konzertes), bezieht sich semantisches Wissen u.a. auf allgemeines Faktenwissen über die Realität (z.B. Mozart hat „Die Zauberflöte“ komponiert), auf Charakteristika der Sprache (Semantik, Grammatik) sowie auf begriffliche Konzepte und deren Attribute (z.B. Eine Klarinette ist ein Holzblasinstrument mit einfachem Rohrblatt und zylindrischer Röhre). Das nicht-daklarative Gedächtnis enthält prozedurales Wissen. Diese Form des Wissens bezieht sich auf Fertigkeiten. Es ist ein Wissen darüber, wie etwas zu tun ist und kann sich sowohl auf körperliche Fertigkeiten (z.B. Spielen eines Musikinstrumentes) als auch auf kognitive Fertigkeiten (z.B. kontrollierte Ausführung eines Plans, Lesen einer Partitur) beziehen. Die Unterscheidung 3 zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen ist u.a. deshalb von Bedeutung, weil zum einen davon auszugehen ist, dass die beiden Wissenarten in unterschiedlicher Form im Langzeitgedächtnis gespeichert sind und weil zum zweiten die Vermittlung der beiden Wissensarten unterschiedliche Vorgehensweisen erfordert. Während deklaratives Wissen gut mit Hilfe von verbalen Medien (z.B. Vortrag, Lehrbuch) vermittelt werden kann, wird prozedurales Wissen, das ohnehin nur schwer verbalisierbar ist, am besten durch Übung erworben. Die grundlegenden Merkmale von deklarativem und prozeduralem Wissen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Tabelle 1: Grundlegende Merkmale von deklarativem und prozeduralem Wissen (Bruhn 2005) Deklaratives Wissen Prozedurales Wissen explizite Fakten und Symbole werden verarbei- motorische Fähigkeiten und Problemlösungstet verhalten werden verarbeitet Visualisierung und planende Ausarbeitung sind effektive Hilfsmittel zum Lernen Wiederholung ist effektives Hilfsmittel zum Lernen Lerngegenstände tendieren nach einiger Zeit dazu, sich in Kategorien zu sammeln Lerngegenstände tendieren dazu, nach einiger Zeit autonom zu funktionieren Lernen ist schnell und leicht Lernen ist aufwändig und schwierig Vergessen ist leicht Vergessen ist schwierig 2 Musik als Umweltereignis Musik wird über das Hörorgan, das Ohr, aufgenommen. Der physiologische Reiz, auf den die Rezeptoren im Innenohr reagieren, ist der Schall, der über das Medium Luft transportiert wird (Steinberg, 2005). Schallereignisse kommen dadurch zustande, dass Luftmoleküle durch schwingende Körper (z. B. Stimmbänder, Saite bei einem Musikinstrument) in Schwingungen versetzt werden, so dass Zonen entstehen, in denen ein hoher bzw. ein niedriger Druck vorhanden ist. Die Frequenz der Schwingungen wird in Hertz (Hz) gemessen. 1 Hz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Die Frequenz der Schwingungen bestimmt die Höhe, in der ein Schallereignis wahrgenommen wird. Das menschliche Gehör kann Schallereignisse mit einer Frequenz von 16 Hz (tief) bis etwa 20.000 Hz (hoch) wahrnehmen. In Abhängigkeit von Anzahl der vorhandenen Frequenzen und Periodizität des Schalldruckverlaufes werden drei Kategorien von Schallereignissen unterschieden (vergl. Abbildung 2): Abbildung 2: Schalldruckverlauf von Schallereignissen (aus Klinke, 1980) • reine Sinustöne haben nur eine einzige Frequenz (z. B. 2000 Hertz). Reine Sinustöne kommen in der Natur (und in der Musik) praktisch nicht vor. 4 • Klänge enthalten mehrere Frequenzen. Klänge setzen sich aus einem Grundton und mehreren harmonischen Obertönen (ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz) zusammen. Der niedrigste Ton bestimmt die Tonhöhe des Klangs. Klänge weisen ebenfalls eine Periode des Schalldruckverlaufs auf, die auf den Grundton zurückzuführen ist. Verschiedene Instrumente erzeugen auch bei gleichem Grunton Obertöne in unterschiedlicher Zahl und Intensität, wodurch unterschiedliche Klänge zustande kommen. • Geräusche enthalten praktisch alle Frequenzen des Hörbereiches und im zeitlichen Verlauf des Schalldrucks ist keine Periodizität mehr erkennbar. Die menschliche Sprache ist eher dem Geräusch zuzuordnen. 3 Verarbeitung von musikalischen Ereignissen 3.1 Musikverarbeitung und Hirnstrukturen Musikalische Klänge werden wie alle Schallwellen nach ihrer Registrierung im Innenohr über den Hörnerven in das Gehirn weiter geleitet. Die Strukturen, die im Gehirn an der Weiterleitung der Impulse bis zur Hörrinde beteiligt sind, werden als Hörbahn bezeichnet. Eine vereinfachte Darstellung der Hörbahn des linken Ohrs ist in Abbildung 3 enthalten. Die Abbildung veranschaulicht den komplexen Aufbau der Hörbahn. Von Bedeutung sind zwei Sachverhalte: 1. Die Nervenfasern werden zum größeren Teil in die gegenüberliegende Hemisphäre umgeschaltet und verbleiben nur zu einem geringeren Teil auf der eigenen Seite. Die daraus resultierende asymmetrische Verteilung der Erregungsmuster durch akustische Reize ist eine der Grundlagen für das räumliche Hören. Schallquellen sind in der Regel unterschiedlich weit von den beiden Ohren entfernt. Da der Schall bis zum weiter entfernten Ohr eine längere Laufzeit benötigt und in der Intensität abnimmt, kann durch einen Vergleich der auf beide Ohren auftretenden Schallsignale die Richtung der Schallquelle bestimmt werden. 2. Die Nervenfasern sind vielfach mit Zentren der vegetativen Funktionen im Hirnstamm verschaltet. Dadurch können akustische Reize bereits vorbewusst vegetative Reaktionen wie z.B. Veränderungen von Herzfrequenz, Atemfrequenz oder Augenbewegungen hervorrufen (Evans, 2005). Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung der Hörbahn des linken Ohrs (aus Klinke, 1980) Die bewusste Verarbeitung von Schallreizen und damit auch von musikalischen Ereignissen findet in der Großhirnrinde statt. Ein spezifisches Musikzentrum ließ sich im Gehirn nicht nachweisen. Die bisherigen Befunde ergeben ein komplexes Bild. Wenn Musik gehört oder ausgeübt wird, sind verschiedene Hirnareale aktiv, die zum Teil weit auseinander liegen und teilweise auch bei anderen kognitiven Aufgaben beteiligt sind. Welche Hirnstrukturen bei der Verarbeitung von musikalischen Stimuli beteiligt sind, hängt zum Teil von der Aufgabenstellung, der musikalischen Vorbildung, dem Geschlecht oder der Händigkeit ab. Insgesamt hat sich gezeigt, dass das Gehirn plastisch auf Musikerfahrungen reagiert. In einer Studie von Schlaug (2003) zeigten Musiker, die 5 vor dem siebten Lebensjahr mit einer intensiven Ausbildung begonnen haben, im Vergleich mit Nicht-Musikern, die nach Alter, Geschlecht und Händigkeit parallelisiert worden waren, eine Vergrößerung des vorderen Abschnitts des so genannten Balkens (Corpus Callosum) (vergl. Tabelle 1). Tabelle 1: Größe des Corpus Callosum bei unterschiedlicher Musikerfahrung (Schlaug, 2003) Größe des Corpus vorderer Teil des hinterer Teil des Callosum (in mm2) Corpus Callosum Corpus Callosum M (SD) M (SD) M (SD) 687 (85) 371 (46) * 314 (43) • Musiker (n = 30) 709 (81) 384 (42) + 321 (44) ≤ 7 Jahre (n = 21) 637 (77) 340 (43) 297 (38) > 7 Jahre (n = 9) 649 (88) 344 (48) *+ 305 (43) • musikalische Laien (n = 30) * Der vordere Teil des Corpus Callosum differiert signifikant zwischen Musikern und NichtMusikern. Gruppe + Die Differenz war hauptsächlich auf die Musiker zurückzuführen, die vor dem 7. Lebensjahr mit ihrer musikalischen Ausbildung begonnen hatten. Das Corpus Callosum verbindet die beiden Hirnhälften miteinander. Der vordere Teil des Corpus Callosum entwickelt sich später als der hintere Teil und er enthält hauptsächlich Fasern aus Regionen, die der Motorik zugeordnet sind. Die stärkere Ausprägung des vorderen Teils des Corpus Callosum bei Musikern mit ausgeprägter früher Musikerfahrung wird auf die Notwendigkeit der Kommunikation zwischen den beiden Hemisphären im Dienste komplexer beidhändiger Bewegungssequenzen zurückgeführt. Die Befunde deuten darauf hin, dass in der kindlichen Entwicklung die permanente Ausführung und Übung komplizierter koordinierter beidhändiger Fingerübungen zur stärkeren Ausprägung der vorderen Corpus Callosum-Struktur geführt haben, z. B. indem mehr Fasern ausgebildet wurden, die das Corpus Callosum kreuzen, oder indem das Corpus Callosum einen größeren Anteil an Fasern mit dicker Myelinscheide enthält, die einen schnelleren Informationstransfer zwischen den Hemisphären erlaubt. Hinweise darauf, dass die an musikphysiologischen Prozessen beteiligten Gehirnstrukturen einer Plastizität unterworfen sind und durch frühe Aktivierung auch in ihrer Morphologie beeinflussbar sind, finden sich auch an anderen Stellen des Gehirns. Musiker mit absolutem Gehör haben im Vergleich zu Nicht-Musikern ein größeres linkes Planum temporale (Teil des Temporallappens; in dem ein auditorischer Assoziationskortex liegt). Das Planum temporale ist bei rechtshändigen Menschen in der linken Gehirnhälfte stärker ausgeprägt als in der rechten Gehirnhälfte. In einer Studie von Schlaug, Jaencke, Huang & Steinmetz (1995) war die Asymmetrie zwischen linkem und rechtem Planum temporale bei Musikern mit absolutem Gehör deutlich stärker ausgeprägt als bei Nicht-Musikern und bei Musikern, die über kein absolutes Gehör verfügten. Die Asymmetrie kam dadurch zustande, dass bei den Musikern mit absolutem Gehör das linke Planum temporale deutlich größer ausfiel als bei den beiden Kontrollgruppen. In einer nachfolgenden Studie von Keenan, Thangaraj, Halpern & Schlaug (2001) verkomplizierte sich allerdings die Befundlage: Im Vergleich zu Nicht-Musikern und zu Musikern ohne absolutes Gehör war bei Musikern mit absolutem Gehör das linke Planum temporale ähnlich groß, während bei ihnen das rechte Planum temporale signifikant kleiner war als bei den beiden anderen Gruppen. Obwohl somit auch hier die Asymmetrie zwischen linkem und rechtem Planum temporale bei den Musikern mit absolutem Gehör stärker ausgeprägt war, kam sie nicht durch ein vergrößertes Planum temporale auf der linken Seite, sondern durch ein verkleinertes Planum temporale auf der rechten Seite zustande. Bei fMRI-Studien konnte gezeigt werden, dass Absoluthörer ein anderes Aktivierungsmuster des linken Planum temporale aufweisen als Musiker ohne absolutes Gehör. Außerdem fehlt bei Absoluthörern bei kurzzeitiger Musikwahrnehmung die Aktivierung von rechtshemisphärischen frontalen Strukturen, in denen Teile des Arbeitsgedächtnisses lokalisiert sind. Dies deutet darauf hin, dass Absoluthörer keinen Zugang zum Arbeitsgedächtnis benötigen, wenn sie Höraufgaben (Tonhöhen und Intervallerkennung) lösen. 6 Klinische Studien bei Patienten mit Läsionen des Temporallappens geben Hinweise darauf, dass für Klangfarben und Melodieverarbeitung eine Dominanz der rechten Hemisphäre besteht. Patienten mit schweren Sprechstörungen haben häufig keine Beeinträchtigung der Fähigkeit zu singen. Bereits 1745 wurde ein solcher Fall beschrieben: „... er erlitt einen Anfall einer schweren Krankheit, die zur Lähmung der gesamten rechten Körperhälfte und zu einem vollständigen Verlust der Sprache führte. Er kann bestimmte Kirchenlieder, die er vor seiner Erkrankung gelernt hat, so klar und deutlich singen wie jede gesunde Person. ... Dennoch ist dieser Mann stumm, kann außer einem einzigen Wort „Ja“ nichts sagen und muss sich mit Handzeichen verständlich machen“ (Benton & Joynt, 1960). Darüber hinaus zeigen weitere klinische Berichte, dass bei Schädigungen der rechten Hemisphäre (z. B. durch einen Schlaganfall) viele Berufsmusiker ihre musikalischen Fähigkeiten eingebüßt haben, ohne dass die Sprachfunktionen gestört waren (Amusie). Entsprechende Beeinträchtigungen nach linkshemisphärischen Läsionen wurden sehr viel seltener beschrieben. Häufig kommt es hier zu einem erhaltenen Musikverständnis bei eingeschränkter Sprachproduktion und eingeschränktem Sprachverständnis. Durch experimentelle Studien wurden weitere Hinweise dafür gewonnen, dass bei der Melodieverarbeitung die rechte Hemisphäre dominiert: Werden Probanden gebeten, ein Lied zu singen und die rechte Hirnhälfte wird während des Gesangs anästhesiert, kommt es nach wenigen Sekunden zum völligen Verlust der melodischen Ausgestaltung, während der Rhythmus weitgehend erhalten bleibt. Klingt die Kurznarkose ab, verändert sich das monotone Singen nach und nach und die ursprüngliche Melodiefähigkeit wird wieder gewonnen (Borchgrevink, 1982). In Studien mit monauraler Darbietung von akustischem Material über Kopfhörer zeigte sich eine Überlegenheit des rechten Ohrs beim Verstehen von Sprache, beim Erkennen von melodischem Material eine Überlegenheit des linken Ohrs. Auch dieser Befund deutet darauf hin, dass musikalisches Material in der rechten Hemisphäre verarbeitet wird. Allerdings trifft dies nur für NichtMusiker zu. Musiker zeigen eine Rechtsohr-Überlegenheit (Bever & Chiarello, 1974). Die Unterschiede zwischen Musikern und Nicht-Musikern wurden zu erklären versucht mit dem analytischen Herangehen der Spezialisten und dem mehr holistischen Verarbeiten der musikalischen Laien. 3.2 Verarbeitung musikalischer Reize und Gedächtnis Studien zur Analyse der Verarbeitung von musikalischen Stimuli im Gedächtnis orientierten sich vielfach an Paradigmen zur Analyse der Verarbeitung von verbalem Material im Gedächtnis. Im Mehrspeichermodell des Gedächtnisses werden sensorische Register postuliert, die für die modalitätsspezifische Verarbeitung von Sinnesreizen zuständig sind. Das akustische sensorische Register wird auch als echoisches Gedächtnis bezeichnet. Ihm wird die Bedeutung zugeschrieben, akustische Reize durch ein akustisches Nachbild in unveränderter Form lange genug aufrecht zu erhalten, damit sie analysiert und weiterverarbeitet werden können. Hinweise für ein akustisches Nachbild finden sich in einer Studie von Efron (1970): Der Beginn eines kurzen Tones konnte sehr exakt (mit Abweichungen von etwa 5 Millisekunden) bestimmt werden, während das Ende eines kurzen Tones deutlich zu spät eingeschätzt (mit Verzögerungen von 130-180 Millisekunden) wurde. Auch Ergebnisse von Maskierungsexperimenten deuten auf ein echoisches Nachbild hin. Wird nach einem Ton ein Schmalbandrauschen dargeboten, wird die Identifizierung des Tons erschwert oder unmöglich gemacht. Die Verarbeitung von musikalischen Reizen im Kurzzeitgedächtnis weist Merkmale auf, die sich auch bei der Verarbeitung von verbalem Material finden lassen. Miller (1956) hat als Kapazitätsgrenze des Kurzzeitgedächtnisses sieben plus/minus zwei Einheiten postuliert. Diese Vorhersage wird bestätigt, wenn Ziffern dargeboten werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, durch Zusammenfassen von Information zu größeren Einheiten (so genannte Chunks) mehr Information zu speichern und wiederzugeben (z. B. indem Ziffern zu Zweiergruppen gruppiert werden). Wie gut 7 Chunkbildung gelingt, hängt u.a. vom Vorwissen statt. Ähnliches lässt sich auch bei der Darbietung von musikalischen Reizen beobachten. Musikalische Laien behalten in der Regel nicht mehr als sechs oder sieben Töne im Gedächtnis. Experten können jedoch aufgrund ihres Vorwissens beziehungsstiftende Prozeduren verwenden und Einzeltöne zu größeren Einheiten zusammenfassen. Für Berufsmusiker ist es deshalb durchaus möglich, eine achttaktike Melodie oder eine Akkordfolge nach einmaligem Hören wiederzugeben (Bruhn, 2005). Das Vorwissen scheint generell einen Einfluss auf die Speicherung von Musik zu haben. Gardiner & Radomski (1999) fanden bei polnischen und englischen Probanden, das sie sich an vorgespielte Lieder, die aus ihrem Kulturbereich stammten, besser erinnern konnten als an Lieder aus dem anderen Kulturbereich. Ähnlich wie bei verbalem Material tritt auch bei musikalischem Material ein Modalitätseffekt auf. Bekannt ist, dass bei serieller Darbietung von Reizen die zuerst und zuletzt dargebotenen Reize am besten erinnert werden können. Diese Phänomene werden als Primacy-Effekt und als Recency-Effekt bezeichnet. Conrad und Hull (1968) fanden, dass bei einer gesprochenen Zahlenfolge der Recency-Effekt stärker ausgeprägt ist als bei einer visuell dargebotenen Zahlenfolge. Erklärt wird dieser Modalitätseffekt damit, dass das akustische sensorische Register eine längere Dauer hat als das visuelle sensorische Register. Einen Modalitätseffekt für musikalische Stimuli berichtete Roberts (1986). Er fand, dass von acht dargebotenen Tönen bei akustischer Darbietung die zuletzt dargebotenen Items besser erinnert werden konnten als bei visueller Darbietung (vergl. Abbildung 4) richtig erinnerte Töne 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 2 3 4 visuell 5 6 7 8 auditiv Abbildung 4: Modalitätseffekt bei Tönen (Roberts, 1986) In die Verarbeitung musikalischer Reize sind Bottom-up-Prozesse und Top-down-Prozesse eingebunden. Die Bottom-up-Prozesse können als auditive Wahrnehmung bezeichnet werden, die sich auf die elementare Reizverarbeitung zwischen Rezeptoren und Hirnrinde bezieht. Die Top-downProzesse sind demgegenüber der musikalischen Wahrnehmung zugeordnet, in die biographisch und kulturell geprägte Wissensstrukturen einfließen (Kreutz, 2005). Musikalische Expertise trägt dazu bei, dass Tonfolgen präziser verarbeitet werden können. Dies zeigt sich z. B. bei der Skalenillusion. Die Skalenillusion beruht auf Wahrnehmungsprinzipien, die in der so genannten Gestaltpsychologie analysiert worden sind. Gestaltprinzipien besagen, dass in der Wahrnehmung Einzelelemente nicht additiv wie einzelne Atome zusammengefügt werden, sondern in ihrer Gesamtheit 8 eine Gestalt ergeben, die qualitativ neuartige Attribute aufweist. Dieser Sachverhalt ist in dem bekannten Satz der Gestaltpsychologie zum Ausdruck gebracht: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Einschlägige Gestaltprinzipien sind das Gesetz der zeitlichen oder räumlichen Nähe, das Gesetz der Ähnlichkeit, das Gesetz der guten Fortsetzung. Im musikalischen Bereich zeigen sich die Gestaltprinzipien in der Melodie. Eine Melodie kann nicht auf die Summe der Einzeltöne reduziert werden, sondern wird als Gesamtgestalt wahrgenommen. Diese Gestalt ist transponierbar, ohne dass sie zerstört wird. Werden z. B. alle Töne einer Melodie um einen gleichen Betrag erhöht, bleibt die Melodiekontur erhalten und die Grundstruktur der Melodie kann wiedererkannt werden. Bei der Skalenillusion weicht die subjektive Wahrnehmung von den physikalischen Gegebenheiten ab. Sie kommt dadurch zustande, dass Töne nicht entsprechend ihrer räumlichen Herkunft, sondern aufgrund ihrer Frequenznähe als melodisch zusammengehörig wahrgenommen werden (vergl. Abbildung 5). Abbildung 5: Dargebotene und wahrgenommene Reizmuster bei der Skalenillusion Wenn über Kopfhörer den beiden Ohren getrennte Tonfolgen mit abwechselnd hohen und tiefen Tönen dargeboten werden, nehmen musikalische Laien zumeist zwei Melodien wahr, die sich aus frequenzähnlichen Tönen zusammensetzen. Die Abfolge der höheren Töne wird als eine Melodie wahrgenommen und die Abfolge der tieferen Töne wird als eine zweite Melodie wahrgenommen. Jede der beiden wahrgenommenen Melodien scheint im Gegensatz zur physikalischen Darbietung nur aus einem der beiden Kopfhörer zu kommen. Die Skalenillusion wird von Komponisten zeitgenössischer Musik nicht erlebt. Die Experten nehmen die Melodien so wahr, wie es der Stimulusanordnung entspricht (Davidson, Power & Mitchie, 1987). 9