Therapie als Zahlenspiel

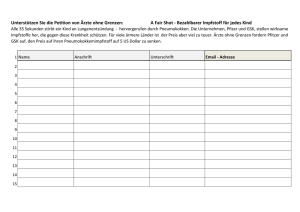

Werbung