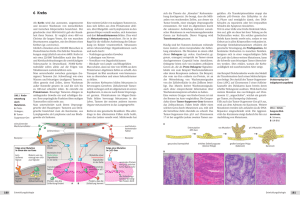

Leben mit Krebs

Werbung