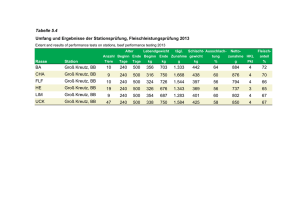

Interviews

Werbung