Somatoforme Beschwerden

Werbung

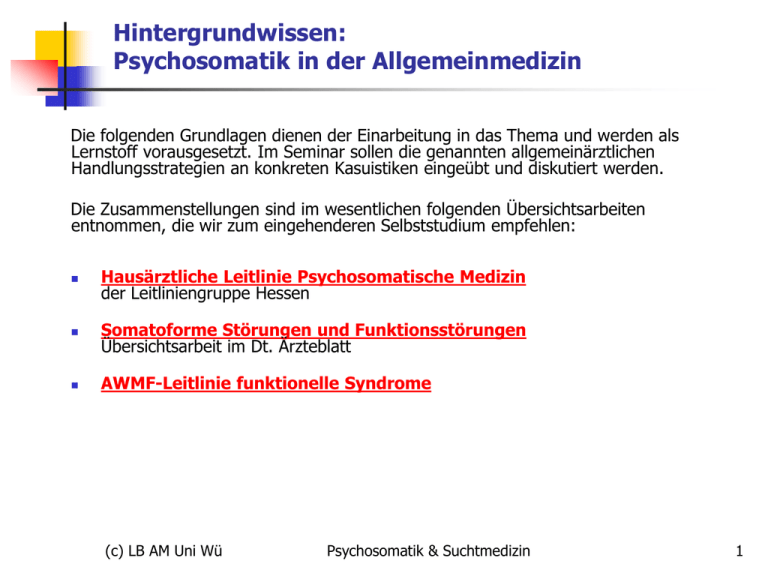

Hintergrundwissen: Psychosomatik in der Allgemeinmedizin Die folgenden Grundlagen dienen der Einarbeitung in das Thema und werden als Lernstoff vorausgesetzt. Im Seminar sollen die genannten allgemeinärztlichen Handlungsstrategien an konkreten Kasuistiken eingeübt und diskutiert werden. Die Zusammenstellungen sind im wesentlichen folgenden Übersichtsarbeiten entnommen, die wir zum eingehenderen Selbststudium empfehlen: Hausärztliche Leitlinie Psychosomatische Medizin der Leitliniengruppe Hessen Somatoforme Störungen und Funktionsstörungen Übersichtsarbeit im Dt. Ärzteblatt AWMF-Leitlinie funktionelle Syndrome (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 1 Psychische Störungen in der Bevölkerung Aktuelle repräsentative Erhebungen psychischer Störungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung ergaben folgendes Bild : Innerhalb der letzten vier Wochen wies ca. jede fünfte Person eine psychische Störung auf. Die 12-Monats-Prävalenz für eine psychische Störung lag bei etwa 33%. Bezogen auf die Lebenszeitprävalenz berichtete nahezu jede zweite Person aktuell bzw. zurückliegend von einer psychischen Störung (43%). Die häufigsten psychischen Störungen sind Angststörungen (15%), affektive Störungen (12%) und somatoforme Störungen (11%). Die Komorbidität (≥ 2 psychische Störungen) lag bei 40%. Der typische Beginn der Störung liegt zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr. Die Wahrscheinlichkeit innerhalb der letzten zwölf Monate eine affektive Störung, Angststörung oder somatoforme Störung aufzuweisen, ist besonders hoch, wenn die Person weiblich, unverheiratet, berentet oder arbeitslos ist sowie aus einer niedrigen sozialen Schicht stammt. Patienten mit somatoformen Störungen verursachen im ambulanten Bereich durchschnittlich das 14-Fache der durchschnittlichen pro-Kopf-Ausgaben. Das Krankheitsbild verläuft in der überwiegenden Zahl der Fälle chronisch mit gravierenden Gesundheitseinschränkungen und führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung familiärer und sozialer Funktionen. Die Mehrheit der Patienten ist nach 3 Jahren ohne adäquate Therapie berufsunfähig. (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 2 Somatoforme Beschwerden - Beispiele Allgemeinsymptome Thorakale Beschwerden Abdominale Beschwerden Nervensystem Bewegungsapparat Urogenitalsystem Schmerzen (c) LB AM Uni Wü Abgeschlagenheit, Leistungsknick, außergewöhnliche Müdigkeit, Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Essstörung, Kreislaufbeschwerden, Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörungen Herzrasen oder -stolpern, Druckgefühl i. d. Herzgegend, Atmungsstörungen z. B. Hyperventilieren, Globusgefühl, Dysphagie, retrosternale Schmerzen Aerophagie, Meteorismus, Schluckauf, postprandiale dyspeptische Beschwerden, Völlegefühl, vermehrtes Aufstoßen, Sodbrennen, Flatulenz, Diarrhöen, häufiger Stuhldrang, Obstipation, Pruritus ani, Übelkeit, Druckgefühl, Kribbeln im Bauch, Erbrechen, Appetitverlust, Speisenunverträglichkeit, schlechter Geschmack im Mund oder stark belegte Zunge, Mundtrockenheit, Zungenbrennen Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen, Muskelschwäche, Schwierigkeiten beim Schlucken oder Kloßgefühl, Flüsterstimme oder Stimmverlust, Sinnestäuschungen, Verlust von Berührungs- oder Schmerzempfindungen, unangenehme Kribbelempfindungen, D Doppelbilder, Ohrgeräusche, Verlust des Hörvermögens, Krampfanfälle, Gedächtnisverlust, Bewusstlosigkeit Arthritische Beschwerden, WS-Syndrome, Verkrampfungen, Verspannungen, Tics Miktionsbeschwerden, häufiges Wasserlassen, Harnverhaltung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Pruritus, funktionelle Sexualstörungen, Dysmenorrhoe, Libidoverlus unterschiedlichster Lokalisation Psychosomatik & Suchtmedizin 3 Stressmodell zur Erklärung psychovegetativer Beschwerden Psyche und Körper sind untrennbar miteinander verbunden. Anhaltende Bedrohung bzw. Defizite der Fähigkeiten zur Erfüllung der Grundbedürfnisse führt allgemein zu einer Stressreaktion und geht zunächst mit Ängsten und den begleitenden Symptomen gesteigerter Erregung einher. Diese Bedrohungen und Defizite können real und/oder subjektiver Natur sein. Bleiben sie bestehen, können langfristig psychosomatische Symptome auftreten. Stress verursacht über endokrinologische Mechanismen Veränderungen im ZNS und im ganzen Körper. Sind die Folgen von akutem Stress noch reversibel, schädigt chronischer Stress den Organismus und produziert damit die verschiedensten Symptome und Erkrankungen. Diese Symptome sind organisch, wenn auch nicht durch eine organische Krankheit verursacht. Die Patienten haben also weder »nichts« noch »nichts Organisches«. Die Ursache der psychosomatischen Symptome und Erkrankungen ist chronischer Stress, dem wiederum psychische Probleme zugrunde liegen. Die Behandlung adressiert deshalb symptomatisch die körperlichen Veränderungen mit allgemeiner Umstellung der Lebensführung (Sport und Entspannung) und ggf. einer medikamentösen Therapie bei entsprechender Indikation. Schwerpunkt der Behandlung muss aber die Beseitigung der verursachenden psychischen Probleme mit Hilfe von psychotherapeutischen Strategien sein. (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 4 ICD - Kriterien Somatoforme Störung F45 wiederholte Darbietung körperlicher Symptome, für die keine ausreichende somatische Erklärung gefunden wurde hartnäckige Forderung nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind Patient widersetzt sich den Versuchen, die Möglichkeit einer psychischen Ursache zu diskutieren, das zu erreichende Verständnis für die Verursachung der Symptome ist häufig für Patient und Arzt enttäuschend. Somatisierungsstörung F 45.0 multiple, wiederholt auftretende und häufig wechselnde körperliche Symptome, die wenigstens zwei Jahre bestehen Somatoforme autonome Störung (Funktionelle Syndrome) F 45.3 Krankheitsbilder, die aus Störungen von Körperfunktionen resultieren, ohne Nachweis einer organpathologischen Veränderung teils objektivierbare, teils subjektive Symptome betrifft vorwiegend vegetativ innervierte Bereiche seelische Faktoren lösen diese Symptomatik aus und tragen zur Aufrechterhaltung bei (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 5 Hinweise auf vorwiegend psychosomatische Beschwerden vielfältige, diffuse, wechselnde Symptome neurovegetativ vermittelte Symptomatik bildhafte, emotional gefärbte Schilderung Erwähnung auslösender Situationen psychische Komorbidität (Sucht, Angst, Depression) Auslösung emotionaler Reaktionen beim Arzt Handlungsdruck auf Arzt und Angehörige fehlende Korrelation zum klinischen Befund ergebnislose redundante Vordiagnostik (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 6 Fragen zur psychosozialen Anamnese Was halten Sie selbst für die Ursache Ihrer Beschwerden? 3 Welche Belastungen gibt es am Arbeitsplatz oder in der Familie? 3 Gab es in Ihrem Leben ein besonderes Ereignis, eine Veränderung in den letzten Monaten? 3 Gibt es irgendetwas, was Sie besonders beschäftigt? 3 Machen Ihnen bestimmte Themen oder Menschen Ihrer Umgebung Sorgen? 3 Mit welcher Stimmung wachen Sie morgens auf? Was ändert sich im Laufe des Tages? 3 Können Sie gut ein- und durchschlafen? 3 Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihrer Sexualität zufrieden sind? 3 Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, das ich wissen sollte, um Ihnen helfen zu können? 5 Screeningfragen zur Erkennung von Angststörungen Haben Sie sich in den vergangenen Wochen häufig nervös, ängstlich oder gereizt gefühlt? Konnten Sie Ihre Sorgen oft nicht kontrollieren? 5 Screeningfragen zur Erkennung einer Depression Haben Sie sich im vergangenen Monat oft niedergeschlagen oder hoffnungslos gefühlt? Hatten Sie im letzten Monat häufig weniger Freude bei den Dingen, die Sie tun? (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 7 Was der Arzt NICHT tun sollte… – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – einseitig biomedizinisches oder psychologisierendes Vorgehen fehlende Kooperation zwischen den Behandlern organmedizinische Über- und Mehrfachdiagnostik als reine Ausschlussdiagnostik Überschätzen unspezifischer somatischer Befunde mangelnde Berücksichtigung psychosozialer Faktoren und psychischer Komorbidität Übersehen sozialmedizinischer Aspekte (Krankengeld, Rentenbegehren) verängstigende Befundmitteilung und „katastrophisierende“ ärztliche Beratung fehlende („Sie haben nichts“) oder stigmatisierende („nur psychisch“) Diagnose mangelnde Information und Aufklärung über das Krankheitsbild ungenügende Einbeziehung des Patienten (seiner Ursachen- und Zielvorstellungen) unstrukturiertes Vorgehen mit beschwerdegesteuerten oder notfallmäßigen Terminen Förderung passiver Therapiekonzepte (physik. Maßnahmen, Injektionen, Operation) Präferenz invasiver Therapien und/oder suchtfördernder Medikamente lange, unreflektierte Krankschreibung zu späte oder unzureichend vorbereitete Überweisung in die psychosoziale Medizin ausbleibende Einleitung einer gegebenenfalls indizierten multimodalen Therapie Medikamentenverordnung ohne Sichtung und Sortieren der laufenden Medikation unkritische Verschreibung suchtfördernder Medikamente, vor allem Opioide oder Benzodiazepine nichtindizierte Verordnung von Neuroleptika, zum Beispiel als „Wochen-/Aufbauspritze“ alleinige Psychopharmakotherapie ohne adäquate psychotherapeutische Behandlung (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 8 Allgemeinärztliche Behandlung Regelmäßiger Ausdauersport zur Regulation der Stressreaktion und zur Senkung der erhöhten Grundspannung Regelmäßige aktive Entspannung inklusive Erlernen und Durchführen eines speziellen Entspannungstrainings und einer generellen Veränderung der Lebensführung zur Senkung der erhöhten Grundspannung Verringerung äußerer Stressoren (wenn möglich) Medikamentöse Behandlung, wenn indiziert wiederholte Information über die Diagnose und mögliche vegetative Pathomechanismen Symptom-Kontext-Tagebuch Training der Einsichtsfähigkeit in psychovegetative Zusammenhänge. (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 9 Somatisierung: Handlungsempfehlungen zur Diagnostik Hinreichend sicherer Ausschluss organischer Ursachen: nicht redundant, zeitlich gerafft Erkennen und Benennen der Diagnose einer somatoformen Störung Patienten mit einer somatoformen Störung können zusätzlich organisch krank sein; deshalb muss im Verlauf ggf. auch an andere neue Erkrankungen gedacht werden Anamnese erweitern: weitere aktuelle Beschwerden, bisheriger Verlauf der Beschwerden und Behandlung, Erfragen von Hinweisen auf psychische Beeinträchtigungen, aktuelle psychosoziale Belastungen und Auslösesituation, störungsunterhaltende Faktoren, Orientierung über biografischen Werdegang Erfragen der Ursachenüberzeugung des Patienten: gibt wichtigen Aufschluss über zu erwartende Interaktionsprobleme Beachtung nicht ausdrücklich geäußerter Behandlungsanliegen: ein körperliches Beschwerde-Angebot kann “Eintrittskarte“ zur Erörterung anderer, z.B. psychosozialer Anliegen sein Die diagnostische Erfassung psychischer Faktoren sollte schon bei ersten Hinweisen darauf, dass die Beschwerden nicht ausreichend organisch begründbar sind, erfolgen und nicht erst nach Abschluss aller notwendigen organmedizinischen Untersuchungen Mögliche sozialmedizinische Folgen der Körperbeschwerden (Beantragung einer Rente, Sozialgerichtsverfahren etc.) müssen berücksichtigt werden. (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 10 Somatisierung: Entlastung der Arzt-Patienten-Beziehung Gelassene Haltung sachliche, aber empathische, ernst nehmende Atmosphäre Impuls zu raschem Handeln nicht nachgeben, nicht (mit-)agieren Befragung dient dem besseren Verständnis, nicht der sofortigen Lösung Druck des Patienten nicht übernehmen, Erwartungen relativieren sich nicht von sozialen Problemen überschwemmen lassen Klares Setting klare zeitliche Begrenzung: zur Verfügung stehende Zeit vorher ankündigen, Struktur der Befragung einhalten, einen Termin nicht überlasten Zeit lassen, das heißt, gegebenenfalls weitere Termine ausmachen Gegenübertragung wahrnehmen Beim Arzt entstehende Gefühle von Allmacht oder Hilflosigkeit durch Idealisierung oder Ablehnung und Handlungsdruck des Patienten können diagnostisch genützt werden Erhalt einer tragfähigen Beziehung ist für langfristigen Erfolg wichtiger als rasche Beschwerdelinderung (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 11 Hintergrundwissen: Suchterkrankungen in der Allgemeinmedizin Die folgenden Grundlagen dienen der Einarbeitung in das Thema und werden als Lernstoff vorausgesetzt. Im Seminar sollen die genannten allgemeinärztlichen Handlungsstrategien an konkreten Kasuistiken eingeübt und diskutiert werden. Die Zusammenstellungen sind im wesentlichen folgenden Übersichtsarbeiten entnommen, die wir zum eingehenderen Selbststudium empfehlen: Suchtforschung auf neuen Wegen Zusammenfassende Broschüre des Bundesforschungsministeriums zur Drogenabhängigkeit Alkoholabhängigkeit Suchtmedizinische Reihe der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen Kurzintervention bei Menschen mit Alkoholproblemen Leitfaden für Ärzte der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Medikamente- Schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit Übersichtsarbeit der Bundesärztekammer Verordnung von Benzodiazepinen Leitfaden der Landesärztekammer Baden-Württemberg Motivierende Gesprächsführung Grundlagen zur Beratungsstrategie (Miller/Rolnick bzw Prochaska/diClemente) Weitergehende Hintergrundinformationen zu neurobiologischen Mechanismen der Sucht: Menschen, Biere und Neuronen (Jana Wrase, Charité) (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 12 Abhängigkeit Diagnosekriterien stoffgebundener Abhängigkeit (WHO) Mindestens 3 der folgenden Symptome in 12 Monaten: starker Drang zum Konsum einer Substanz verminderte Kontrollfähigkeit eingeengtes Verhaltensmuster beim Konsum Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Konsums anhaltender Konsum trotz eingetretener schädlicher Folgen Auftreten körperlicher Entzugssymptome Toleranzbildung --> Dosissteigerung Konsum mit dem Ziel der Minderung von Entzugssymptomen (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 13 Abhängigkeit: Merkmale süchtiger Personen Gehäuft auftretende Persönlichkeitseigenschaften bei abhängig Erkrankten: unzureichende Realitätsanpassung Schwierigkeiten bei der Herstellung dauerhafter Beziehungen geringes Selbstvertrauen geringe Frustrationstoleranz geringes Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen Verlangen nach rascher Wunscherfüllung Stimmungslabilität ängstliche Neigung zu schuldhaften Erlebnisverarbeitungen, zum Agieren der Konflikte und zu Selbstsabotage (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 14 Alkohol: Epidemiologie Konsumenten, Mißbraucher, Abhängige Kategorie Männer Frauen Gesamt Riskant 12,6 % 11,5 % 12,0 % Schädlich 3,1% 1,3% 2,2% Abhängigkeit Suchtsurvey 4,8% 2012 2,0% Epidemiologischer / 18-64-Jährige =3,4% 52.010.517 Personen (Stat. Bundesamt 2014) Rauschtrinken in den letzten 30 Tg. (c) LB AM Uni Wü 46,7% 22,0% 35,6% Psychosomatik & Suchtmedizin 15 Alkohol: Epidemiologie Die direkten Kosten alkoholbezogener Krankheiten werden für das Jahr 2002 auf insgesamt 24,4 Mrd. € geschätzt. Diese Summe entspricht 1,16% des Bruttoinlandsproduktes. 69,8% der Gesamtkosten wurden durch Männer verursacht. Direkte Kosten Mio € Indirekte Kosten Mio € Ambulante Behandlung 3817 Mortalität Stationäre Behandlung 2424 Arbeitsunfähigkeit 2709 Nicht med. direkte Kosten 1377 Frühberentung 2272 Rehabilitation (c) LB AM Uni Wü 10976 823 Psychosomatik & Suchtmedizin 16 Alkohol: Diagnostik Klinische Zeichen, die auf ein Alkoholproblem hinweisen können, sind: Foetor 3 Gerötete Konjunktiven und aufgedunsenes Gesicht, Teleangiektasien, Rhinophym 3 Typische Hautveränderungen (z.B. Gefäßspinnen, Palmarerythem, Geldscheinhaut) Zittern der Hände (Tremor) Vegetative Labilität, insbesondere erhöhte Schweißneigung (feuchte Hände) Gangunsicherheit (etwas breitbeinig, tapsig) Habitus („Bierbauch“, Kontrast zur Atrophie der Schulter und/oder Beinmuskulatur) Magen-Darm-Störungen,insbesondere morgendlicher Brechreiz, Inappetenz Erhöhte Reizbarkeit, verminderte Impulskontrolle und Stresstoleranz Schlafstörungen, Konzentrationsmangel,Vergesslichkeit, Leistungseinbuße Störungen der sexuellen Appetenz und Potenz (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 17 Alkohol: Diagnostik CAGE-Test Cut down: Annoyed: Guilty: Eye opener: Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie weniger trinken sollten? Hat es Sie belästigt oder gekränkt, wenn jemand Ihr Trinken kritisiert hat? Hatten Sie jemals Schuldgefühle wegen Ihres Trinkens? Trinken Sie jemals morgens, um sich zu beruhigen oder in Gang zu kommen? Die Wahrscheinlichkeit eines Alkoholmissbrauchs beträgt 62 Prozent bei einer, 89 Prozent bei zwei, 99 Prozent bei mehr als zwei bestätigten Aussagen (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 18 Alkohol: Behandlungsziele Hierarchie der Behandlungsziele Sicherung möglichst gesunden Überlebens Reduzierung des Suchtmittelkonsums Aufbau suchtmittelfreier Phasen Dauerhafte Abstinenz Lebensgestaltung in Zufriedenheit (c) LB AM Uni Wü Wem es gelingt, weniger zu trinken, der wird sich besser fühlen mehr Energie haben sein Gewicht reduzieren besser schlafen ein besseres Gedächtnis haben keinen Kater mehr haben besser arbeiten und sich besser konzentrieren können zuhause und am Arbeitsplatz weniger Probleme haben Psychosomatik & Suchtmedizin 19 Medikamentenabhängigkeit 1,4 - 1,9 Mio. Menschen in Deutschland weisen eine manifeste Abhängigkeit auf. Weitere 1,7 Millionen müssen als mittel- bis hochgradig gefährdet eingestuft werden, eine Medikamentenabhängigkeit zu entwickeln. Frauen sind etwas doppelt so häufig betroffen als Männer. Die Prävalenz einer Medikamentenabhängigkeit steigt ab dem 40. Lebensjahr. Ab dem 60. Lebensjahr ist die Medikamentenabhängigkeit ein weit verbreitetes Problem. Psychovegetative Beschwerdebilder verleiten zu falschem Verschreibungsverhalten. (Reparaturbedürfnis von Arzt und Patient) (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 20 Wirkstoffgruppen mit hohem Sucht- und Missbrauchspotential Barbiturate Phenobarbital Benzodiazepine Alprazolam Bromazepam Brotizolam Chlordiazepoxid Clobazam Clonazepam Diazepam Dikaliumclorazepat Flunitrazepam Flurazepam Loprazolam Lorazepam Lormetazepam Medazepam Nitrazepam Oxazepam Prazepam Temazepam Tetrazepam Triazolam Benzodiazepin-Analoga Zaleplon Zolpidem Zopiclon Clomethiazol Opiate und Opioide Buprenorphin Codeinphosphat Fentanyl Levomethadon Methadon Pethidin Tilidin Tramadol Mischanalgetika Analgetika + Codein bzw. Coffein Psychostimulantien Amfepramon Amfetaminil Ephedrin Fenityllin Methylphenidat Norpseudoephedrin Pemolin Phenylpropanolamin Pseudoephedrin (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 21 Wirkstoffgruppen mit hohem Sucht- und Missbrauchspotential Benzodiazepine anxiolytisch, hypnotisch, muskelrelaxierend, antikonvulsiv, amnestisch schnelle Toleranzentwicklung: low-dose - Abhängigkeit Rebound bei abruptem Absetzen Hypnotische Wirkung geht beim Dauergebrauch verloren; stattdessen Zunahme von Angst und Depression; Gefühlsverflachung Bei alten Menschen Gefahr der Wirkstoffkumulation durch verzögerten Abbau: Bild der „Scheindemenz“ Flunitrazepam (Rohypnol) Sonderstellung wegen schneller Anflutung und raschem Wirkeintritt: Kombinationsdroge für Opiatabhängige Benzodiazepin-Analoga (Zopiclon, Zolpidem) sind den Benzodiazepinen bezüglich des Missbrauchs- und Abhängigkeitsrisikos gleichgestellt! (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 22 Faustregel Faustregel für die Verschreibung von Arzneimitteln mit Suchtpotential: die„4 K’s“ Klare Indikation Korrekte Dosierung Kurze Anwendung Kein abruptes Absetzen (Ausnahme: Schmerzmittelabhängigkeit) (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 23 Phasen der Veränderungsbereitschaft Absichtslosigkeit Während das Alkoholproblem von außen erkannt werden kann, ist es dem Betroffenen selbst nicht bewusst. Er denkt nicht über die Möglichkeiten einer Änderung nach. In dieser Phase sind Informationen und Rückmeldungen sinnvoll, um das Problembewusstsein zu entwickeln. Absichtsbildung Ist dem Betroffenen das Problem bewusst, kann er in die Phase der Absichtsbildung eintreten. Diese ist gekennzeichnet durch ambivalente Wünsche, das Verhalten zu ändern, aber auch, zu bleiben, wie man ist. Aufgabe des Beraters ist, Anstöße in Richtung auf Veränderung zu geben. Vorbereitung Patienten setzen sich ernsthaft mit einer Veränderung auseinander. In dieser Zeit sollte der Berater bestrebt sein, eine realistische Veränderungsstrategie mit dem Patienten zu entwickeln, da ansonsten die Gefahr besteht, dass dieser in eine frühere Phase zurückfällt. Aktion Der Patient unternimmt konkrete Schritte der Veränderung, wie es im Rahmen eines Beratungs- oder Behandlungsprozesses typisch ist. Aufrechterhaltung Während der Phase der Aufrechterhaltung besteht die Aufgabe des Patienten darin, die erzielten Veränderungen zu festigen, sie als dauerhaftes Verhalten zu stabilisieren und einem Rückfall vorzubeugen. Der Berater kann ihn durch positive Rückmeldung unterstützen. Die einzelnen Phasen der Verhaltensänderung sind miteinander verwoben und nicht immer scharf voneinander abzugrenzen. Wenn es zu Rückschlägen und zu Rückfällen kommt, wird der Prozess der Verhaltensänderung in der Absichtsphase wieder aufgenommen. (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 24 Identifikation des Motivationsstadiums (Prochaska und DiClemente 1983) Es ist wichtig, dass der Arzt nicht „vorprescht“, sondern den Patienten „da abholt, wo er steht“. (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 25 Schritte ärztlicher Intervention Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Aktion Aufrechterhaltung (c) LB AM Uni Wü Beziehungsaufnahme • positives Klima aufbauen • Alkoholkonsum ansprechen • negative Etikettierung vermeiden Diagnose • Konsum erfassen und einschätzen • Folgeschäden erkennen • psych. Komorbiditäten klären Förderung der Änderungsbereitschaft • ärztliche Empfehlung geben • Diskrepanz erzeugen • eigene Ziele unterstützen Förderung der Änderungskompetenz • erreichbare Ziele entwickeln • Verhaltensalternativen finden • soziale Ressourcen einbeziehen Begleitung und Beobachtung • regelmäßigen Kontakt sichern • weiterführende Hilfen vermitteln • den Rückfall einkalkulieren Psychosomatik & Suchtmedizin 26 Förderung der Veränderungsbereitschaft „Menschen lassen sich in der Regel besser von jenen Gründen überzeugen, die sie selbst entdeckt haben, als von solchen, die anderen in den Sinn gekommen sind.“ (Blaise Pascal, 1660) Motivierende Gesprächsführung (Miller, Rollnick) als evidenzbasierte direktive Strategie zur Förderung der Veränderungsbereitschaft Empathie zeigen, indem die Situation aus der Sicht des Klienten betrachtet und verstanden wird Diskrepanz erzeugen: Wenn dem Klienten deutlich wird, dass sein momentanes Verhalten im Widerspruch zu wichtigen Zielen und Vorstellungen für seine Zukunft steht, kann dies die Veränderungsbereitschaft stärken Widerstand umgehen: das Finden eigener Lösungswege unterstützen, neue Sichtweisen anbieten statt Argumente des Widerstands wegzudiskutieren Selbstwirksamkeit stärken, indem der Klient in der Annahme bestärkt wird, Veränderungen erreichen zu können (c) LB AM Uni Wü Psychosomatik & Suchtmedizin 27